第一章 朽ちた木箱の問いかけ

初夏の陽射しが、古びた店の奥深くへと細く差し込んでいた。埃っぽい空気には、木屑と黴の匂いが混じり合い、時間の層が堆積しているかのようだ。佐伯隆之は、今日もまた、そんな名もなき古道具店を漁っていた。彼の目は、無数のガラクタの中から、歴史の片鱗を拾い上げるかのように鋭かった。貧しいながらも熱心な古文書学者である隆之にとって、歴史とは書物に綴られた活字の羅列ではなく、人々の息吹が残る「物」の中にこそ、真実の欠片が宿ると信じていた。

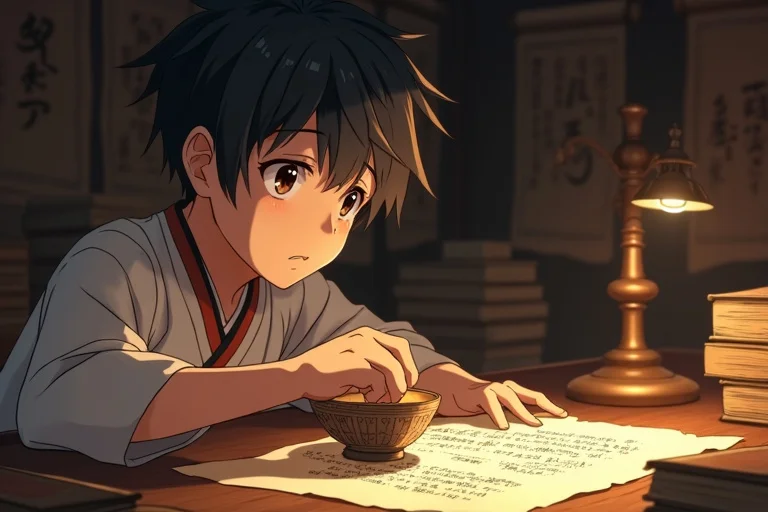

その日、彼の視線が留まったのは、店の隅にひっそりと置かれた、朽ちかけた木箱の中だった。幾重にも積まれた陶器の隙間から、何気なく顔を覗かせていたのは、一つとして同じものがない、いびつな姿の茶器だった。名工のそれとはかけ離れた、むしろ粗雑と言っていい造り。しかし、隆之の胸には、なぜか得体の知れない引力が働いた。彼はそれを手に取り、指で縁をなぞる。ひんやりとした土の感触は、長い時間を経てもなお、作り手の熱を宿しているようだった。

そして、その茶器の底に、彼は奇妙な一文が彫り込まれているのを見つけた。かすかに泥で汚れ、判読しにくい文字を指で拭い、目を凝らす。「花は散れども、根は残る。天は地を知り、地は天を知らず。」 筆致は荒々しく、まるで急いで刻みつけられたかのようだった。

その一文を読み上げた瞬間、隆之の脳裏に、かつて彼が研究していたある歴史上の人物の逸話が閃光のように蘇った。織田信正、江戸時代中期に幕府に対し謀反を起こし、「裏切り者」の烙印を押され、非業の死を遂げたとされる大名。彼の最期の言葉と伝わるものの中に、この茶器に刻まれた文言と奇妙に符合するものが含まれていたのだ。しかし、歴史書が伝える信正は、傲慢で強欲、私利私欲のために民を顧みなかった愚かな領主として描かれている。この粗雑な茶器と、そこに刻まれた深遠な、あるいは痛切な言葉が、果たしてそのような人物の所業と結びつくのだろうか。

隆之は茶器を握りしめ、胸の奥で波紋のように広がる疑念に耳を傾けた。歴史の表層に記された「事実」と、目の前の「物」が語りかける「真実」の間に、深い溝が横たわっているように感じられた。この茶器は、ただの器ではない。それは、誰かが未来へ向けて放った、決して届くことのないはずの、しかし確かに響く問いかけのように思えたのだった。

第二章 交錯する記録、沈黙の真実

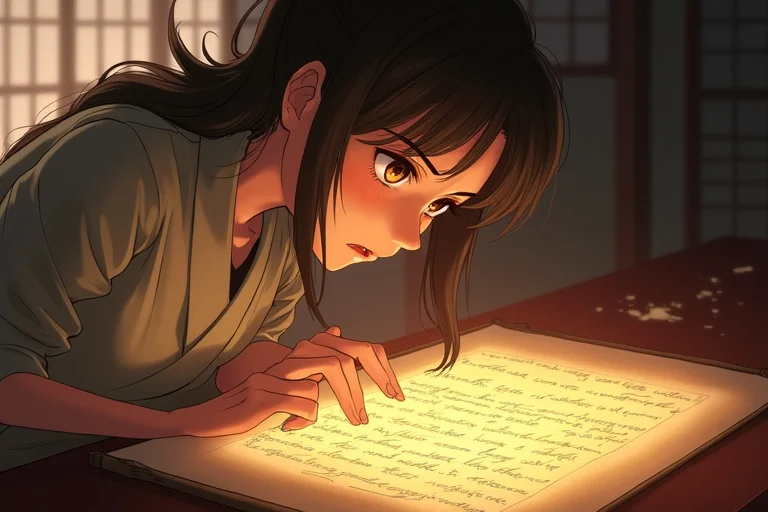

隆之は、あの茶器をわずかな金で手に入れると、すぐさま研究室へと戻り、信正に関するあらゆる資料を読み漁り始めた。古文書、家伝、藩史、果ては幕府の公式記録に至るまで、手に入るもの全てを机に広げた。紙魚の這った古い巻物からは、樟脳と墨の匂いが立ち上り、隆之は資料の山に顔を埋めるようにして時間を忘れた。

しかし、彼の期待とは裏腹に、どの史料も信正を「天下の逆賊」「民を顧みぬ悪漢」として一様に糾弾していた。信正の藩領が幕府の苛烈な統治下にあったこと、飢饉が頻発し民衆が苦しんでいたこと、そして信正がそれに対し反抗的な態度を取り続けた結果、追討され滅ぼされたこと。これらは揺るぎない「事実」として、歴史に刻まれている。茶器に刻まれた「花は散れども、根は残る。天は地を知り、地は天を知らず。」という深遠な言葉は、これらの資料の中ではまるで浮いてしまっているかのようだった。

隆之は図書館の書架に囲まれた自身の研究室で、唸り声を上げた。

「なぜだ…この言葉は、そのような人物の口から出るものとは思えない。何か、決定的なものが欠けている…」

同僚の学者たちは、彼の信正に対する執着を訝しげに見ていた。「佐伯君、どうして今更、あの愚かな大名にこだわるのかね? 歴史は既に裁定を下している。彼の所業は万人が知るところだろう。」彼らの言葉は、隆之の胸に冷たい鉛のように響いた。誰もが信正を悪と断じる中で、隆之だけが、あの茶器の言葉の裏に隠された何かを感じ取っていた。それはまるで、深い水の底に沈んだ光のように、かすかに、しかし確実に彼の心を捉えて離さない。

焦燥に駆られながらも、隆之は諦めなかった。彼は信正が生きた時代の民衆の生活を記録した下級官吏の備忘録や、地方の寺社に伝えられる小さな逸話にまで目を向けた。そこで彼は、信正が領民に対して細やかな配慮をしていたという、ごくわずかな、しかし確かに存在する記述を見つける。それは、幕府の公式記録や藩史とは全く異なる、人々の間で密かに語り継がれてきた「裏の顔」だった。例えば、飢饉の際に私財を投じて救済を行ったという記録。あるいは、病に倒れた村人に、自ら薬を届けたという逸話。それらは小さな光であり、隆之の抱く疑問に、新たな方向を示唆するに十分だった。信正のイメージは、隆之の中で少しずつ、しかし確実に変容し始めていた。茶器の言葉は、その変容を促す、沈黙の真実を携えた羅針盤のように隆之を導いていた。彼は、歴史の表層を覆う厚い塵の下に、まだ見ぬ真実が眠っていることを確信した。

第三章 深淵からの声、真実の覚醒

手がかりを求めて、隆之は信正が最期に身を隠したと伝わる、遠い山間の寺を訪れた。道中の山道は険しく、苔むした石段は人の足跡が途絶えて久しいことを物語っていた。寺は荒れ果て、本堂の屋根は今にも崩れ落ちそうだったが、そこには確かに時間の重みが宿っていた。隆之の足音だけが、静寂を破り、古寺のひんやりとした空気に吸い込まれていった。

住職は既に亡く、寺は無人のまま朽ちるに任されていた。隆之は、信正ゆかりの地を示す小さな石碑を見つけ、その傍らにある古びた蔵へと向かった。重い扉を開けると、そこは時間が止まったかのような空間だった。埃が舞い、黴の匂いが肺を満たす。しかし、その奥に、隆之は信正が使用したとされる小さな机と、その上に無造作に置かれた、一冊の和綴じの書物を見つけた。表紙には何も記されておらず、まるで誰にも見つけられることを拒んでいるかのように静かに横たわっていた。

隆之は震える手で書物を開いた。それは信正が密かに記したとされる「日記」だった。ページを繰るたびに、かすかに土と墨の匂いがした。そこに綴られていたのは、歴史書が語る信正とは全く異なる、苦悩と葛藤に満ちた一人の人間の魂の叫びだった。

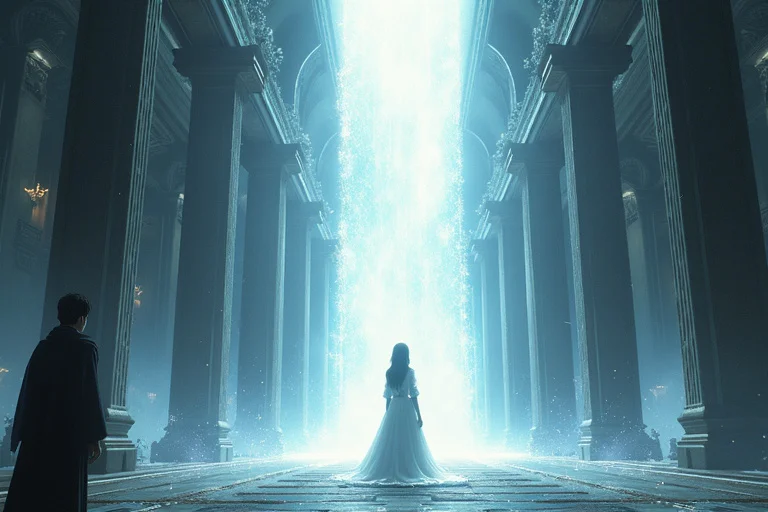

信正は日記にこう記していた。「幕府は民の飢えを見ぬふりをし、ただ己の権勢を保つことに汲々としている。このままでは、国は内から朽ちていくだろう。私は、この腐敗を止めるため、あえて悪名を被ることを選んだ。」

彼は、幕府の権力を集中させる政策が、かえって地方の民を苦しめていることを憂慮し、自身が謀反を起こすことで、幕府に大きな衝撃を与え、その強権的な姿勢を改めさせようと画策していたのだ。自身の名誉を犠牲にし、悪役となることで、より大きな動乱を未然に防ぎ、民衆が真に生きられる世を築くための「種」を残そうとした。茶器に刻まれた「花は散れども、根は残る」とは、自身は滅びようとも、その志と、それによって守られた民の命が、未来の「根」となるという意味だった。そして、「天は地を知り、地は天を知らず」は、天(幕府)は民衆(地)の苦しみを知らないが、民衆は天の偽善を知っている、という痛切な皮肉であり、未来への警告だった。

日記を読み終えた時、隆之の視界は涙で滲んでいた。彼の歴史に対する価値観は、根底から揺さぶられた。歴史とは、勝利者が都合よく紡ぐ物語であり、その影には、計り知れない犠牲と、真の英雄たちの名もなき奮闘が埋もれていることを知ったのだ。彼は、自身がこれまで学んできた歴史の全てが、ただの一面に過ぎなかったことを悟った。信正の文字を追う指先には、彼が生きた時代の重みと、彼の魂の叫びが、まるで電流のように伝わってくるかのようだった。古寺の静寂の中で、隆之は、歴史の深淵から聞こえる、真実の声を確かに聞いたのだ。

第四章 歴史の重み、未来への継承

蔵の中で信正の日記を読み終えた隆之は、全身から力が抜け、その場にへたり込んだ。外では陽が傾き始め、寺の庭には長い影が伸びている。彼は、手元の日記と、鞄に忍ばせたあの茶器を交互に見つめた。茶器に刻まれた一文と、日記に綴られた信正の魂の叫びが、今、完全に一つに繋がった。隆之の胸には、感動と、そして言いようのない切なさが去来していた。

信正は、自らの名誉を捨て、悪名を受け入れることで、より多くの命と未来を守ろうとした。その真の忠義は、歴史の闇に葬り去られ、永遠に人々の記憶から消え去るはずだった。しかし、彼はわずかな希望を込めて、茶器と日記に真実を託した。それは、いつか誰かが、その真意に気づくことを願う、孤独な魂の灯火だったのだ。

隆之は、その灯火を受け取った。そして、その重みに身震いした。この真実を世に知らしめることは、既存の歴史観を根底から覆すことを意味する。それは、彼の研究者としての人生だけでなく、彼の命をも危険に晒しかねない行為だった。幕府の意向に反する歴史解釈は、容赦なく排除される時代。隆之の心には、恐れと、そして強い使命感が同時に湧き上がっていた。

彼は、荒れ果てた寺の庭に出て、夕陽に染まる山々を仰ぎ見た。風が、古びた木々の葉を揺らし、ささやくような音を立てている。その音は、信正の、そして名もなき民衆の魂の声のように響いた。

「歴史とは、誰のために語られるものなのか。為政者の都合の良い物語か、それとも、真に生きた人々の息吹の記録か。」

隆之は、これまでの自分が、ただ歴史の表面的な「事実」を追い求めるだけの、浅はかな研究者であったことを痛感した。真の歴史とは、記録された文字の裏に隠された、人々の感情、葛藤、そして決断のドラマなのだ。

彼は、信正の茶器を再び手に取った。粗雑に見えたその器は、今や、彼の心の中で、揺るぎない真実の象徴として輝いていた。隆之は、この真実を未来へ繋ぐことこそが、信正の「根」を絶やさず、彼の崇高な願いを継承する道だと確信した。

隆之は、日記と茶器を大切に抱え、寺を後にした。彼の研究はまだ終わらない。むしろ、これからが本当の始まりだ。彼は、既存の歴史に疑問を投げかけ、埋もれた真実を掘り起こすという、新たな使命を胸に刻んだ。それは、途方もなく困難な道だろう。しかし、彼はもう、ただの古文書学者ではない。歴史の深淵を覗き込み、その声を聞いた者として、未来の歴史を紡ぐ役割を担う覚悟を決めていた。

夕陽が沈み、山々は深い藍色に染まる。隆之は、闇に包まれゆく道を、一歩一歩、力強く歩んでいく。彼の心には、信正の遺した茶器のように、決して消えることのない、確かな光が灯っていた。歴史は、死んだ過去の記録ではない。それは、今を生きる我々が、未来へと繋ぐべき、生きた問いかけなのだ。その問いかけに応えるために、隆之は歩き続けるだろう。