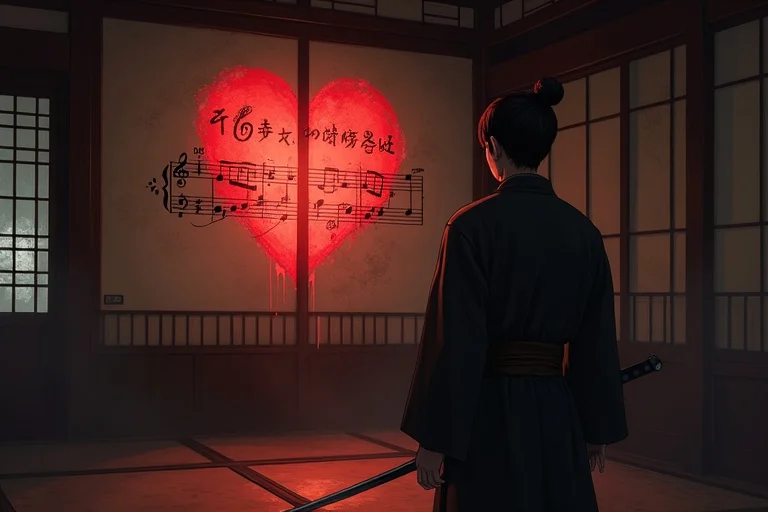

第一章 血染めの楽譜

橘静馬(たちばな しずま)の世界は、完全な無音だった。幼き日の熱病が彼の耳から一切の音を奪い去って以来、鳥のさえずりも、風のざわめきも、人の声も、すべては遠い記憶の彼方にある。彼が頼りとするのは、研ぎ澄まされた視覚と、皮膚を伝う微かな振動だけだ。相手の唇の動き、喉の震え、表情の僅かな翳りから言葉を読み取り、足音の代わりに地面の揺らぎで人の接近を察知する。

その特異な感覚は、剣の腕を天稟の域にまで高めた。相手の筋肉の収縮を読んで太刀筋を見切り、踏み込む足が土を噛む振動で間合いを計る。道場で彼に敵う者は、師範ですらいなかった。だが、その剣技が日の目を見ることはない。聴覚の欠如は、武士として致命的な欠陥と見なされ、静馬は海坂藩の「書物蔵」の記録方という、陽の当たらぬ閑職に甘んじていた。墨の匂いと、紙の乾いた感触だけが彼の友だった。

その静寂が破られたのは、卯月の雨がしとしとと降り続く日のことだった。藩主・松倉忠正の最も寵愛する側室、お香の方が、自身の居室で何者かに殺害されたのだ。知らせは、筆談を交わす同僚の震える筆先から静馬に伝えられた。

現場は城の奥深く、厳重に警護された一角。障子は内側から閂(かんぬき)が掛けられ、一見して密室であった。お香の方は、喉を鋭利な刃物で一突きにされ、息絶えていたという。だが、最も藩の上層部を混乱させたのは、彼女が最期に残した奇妙な血文字だった。畳の上に広がる血溜まりの中、彼女自身の指で書かれたであろうそれは、音符を連ねたような、不可解な五つの記号で構成されていた。

「楽譜だ」

筆頭家老は苦々しく呟いた。藩の能楽師や楽人が呼ばれたが、誰もが首を捻るばかり。それは既存のどの邦楽の旋律とも異なり、意味をなさぬ音の羅列にしか見えなかった。

「物の怪の仕業か……」

城内には不吉な噂が囁かれ始めた。密室、謎の楽譜、そして藩主の寵姫の死。事件はたちまち暗礁に乗り上げた。

静馬にとって、それは遠い世界の出来事のはずだった。音なき世界に生きる彼に、楽譜の謎が解けるはずもない。しかし、その夜、彼の元を密かに訪れた人物がいた。藩の目付役、長谷川主馬(はせがわ しゅめ)である。

「橘殿、お主の力を借りたい」

長谷川は、ゆっくりと、はっきりと口を動かして言った。静馬は驚きに目を見開く。

「この一件、内密に処理せねばならぬ。だが、手がかりが掴めぬ。お主の目は、常人のそれとは違うと聞く。人の心の裡まで見通す、と。この血文字、お主ならば何か見えるやもしれん」

楽譜の写しが、静馬の前に差し出される。朱で描かれたそれは、まるで静馬を嘲笑うかのように、聞こえぬはずの音を奏でているように見えた。音なき世界の住人である自分に、なぜ「音」の謎が託されるのか。それは、静馬の二十七年の人生において、最も不可解で、皮肉な挑戦の始まりだった。

第二章 静寂の刃

静馬の捜査は、孤独なものだった。彼は公式な捜査官ではない。書物蔵の書生という表向きの顔を保ちながら、夜陰に紛れて聞き込み――否、"見込み"を行った。人の口から語られる言葉よりも、語られぬ唇の動き、逸らされる視線、固く握られた拳にこそ真実が宿ると、彼は知っていた。

彼はまず、事件現場であるお香の方の部屋を詳細に検分した。長谷川の特別な計らいだった。部屋には、まだ微かに白粉と血の匂いが混じり合って漂っている。静馬は膝をつき、畳の目に、柱の傷に、障子紙の僅かな綻びに視線を這わせた。彼の目は、埃の粒子が光に舞う様さえ捉える。

そして、血文字が書かれていた畳の上に、彼は掌を置いた。目を閉じ、意識を集中させる。そこにあるのは、死の瞬間の絶望か、それとも犯人への怨嗟か。しかし、彼が感じ取ったのは、奇妙なほどの静けさだった。まるで、何かを受け入れたかのような、穏やかな諦念。

次にお香の方の身辺を探った。彼女は三年前、京の公家の遠縁として藩主の元へ来た。その類稀な美貌と、物静かで慎み深い性格から、すぐに藩主の寵愛を一身に受けるようになったという。だが、誰もが口を揃えて言う「物静かさ」に、静馬は微かな違和感を覚えた。それは、生まれ持った性質のものか、それとも何かを隠すための仮面だったのか。

静馬は、藩お抱えの琴の師匠である、盲目の女、綾乃を訪ねた。彼女の住まいは城下の小さな庵で、庭には水の満ちた水琴窟があり、静馬には聞こえぬ清らかな音を立てているという。

「楽譜、でございますか」

綾乃は、静馬が示した写しに、そっと指先で触れた。彼女の指は、まるでそれ自体が生き物のように、紙の上を滑らかに動く。

「これは……音階を記したものではございませんね。少なくとも、私が知るどの調べとも異なります。ですが……この線の運び、指の動きには、何か覚えが」

綾乃はそう言うと、傍らにあった琴を爪弾いた。ポロリ、と静馬には聞こえぬ音が生まれる。だが、その弦の震え、綾乃の指のしなやかな動きは、彼の目に鮮やかに焼き付いた。

「橘様。貴方様の世界には、音がないと伺いました」

「……いかにも」

「ならば、お分かりになるやもしれませぬ。音とは、ただ耳で聞くものにあらず。振動、気配、そして心の揺らぎ……それら全てが音なのです。この血文字は、耳で聞く音ではなく、別の何かを伝えようとしているのかもしれませぬ」

綾乃の言葉は、静馬の心に深く染み渡った。音のない世界と、光のない世界。二人は互いに欠けた感覚を持つ者として、言葉を交わすまでもなく、どこか通じ合うものがあった。彼女の存在は、孤独な捜査の中で、静馬にとって唯一の灯火となった。

彼は綾乃の言葉を反芻しながら、再び血文字と向き合った。耳で聞く音ではない、別の何か。視覚情報に特化した彼の脳が、猛烈な速度で回転を始める。これは旋律ではない。形だ。何かの形を表している。指の……動き?

その時、静馬の脳裏に、かつて書物蔵で偶然目にした古い書物の一節が閃光のように蘇った。それは、言葉を交わせぬ者たちが用いたという、古の「手振り」に関する記述だった。指と手の形で、意を伝える術。

まさか。静馬は息を呑んだ。この楽譜のような記号は、音符などではない。指の形を、手の動きを示した図形なのではないか。

第三章 聞こえぬ愛の唄

仮説は、静馬を新たな領域へと導いた。彼は書物蔵の奥深く、埃を被った棚から「手振り」に関する古文書を片っ端から探し出した。それらは、仏僧が沈黙の行で用いた印相や、異国から伝わったとされる身振り言語など、多岐にわたった。

血文字の図形と、古文書の図版を一つ一つ照らし合わせていく。夜が白み始める頃、ついに彼は五つの記号が、ある特定の手話の形と完全に一致することを発見した。それは、今ではほとんど使われなくなった、古い京の都で生まれた雅な手話だった。

一つ目の記号は、「榊(さかき)」。二つ目は「原(はら)」。三つ目は「赦(ゆるし)」。四つ目は「給(たま)え」。

「さかきばら……ゆるしたまえ……」

静馬は声にならない声で呟いた。榊原。その名に、彼の背筋を冷たいものが走った。榊原道満(さかきばら どうまん)。藩の剣術指南役であり、静馬が唯一、師と仰ぎ、尊敬する男の名だった。静馬の剣の才能を誰よりも早く見抜き、耳が聞こえぬことを理由に彼を蔑む者たちから、常に庇ってくれた恩人である。

なぜ、榊原の名が? まさか彼が犯人だとでもいうのか。静馬は激しく首を振った。ありえない。だが、ダイイングメッセージが示す名は、あまりにも明確だった。

静馬の心は千々に乱れた。尊敬する師か、血文字が示す真実か。彼は震える足で、榊原の屋敷へと向かった。夜明け前の薄明かりの中、道場の戸を叩く。いや、叩く音は聞こえない。ただ、拳に伝わる硬い木の感触だけがあった。

「静馬か。どうした、こんな朝早くに」

道場に現れた榊原は、いつもと変わらぬ穏やかな表情だった。だが、静馬の目は、その口元に浮かんだ笑みの僅かな歪みと、懐手をした左手の指が微かに震えているのを見逃さなかった。

静馬は懐から血文字の写しと、手話の解読を記した紙を取り出し、榊原の前に差し出した。

榊原の顔から、すっと表情が消えた。血の気が引き、その顔はまるで能面のようになる。長い、息の詰まるような沈黙が二人を包んだ。静馬の世界は元より無音だが、その時の静寂は、空気が凍りつくような重さと冷たさを持っていた。

やがて、榊原の唇がゆっくりと動いた。

「……お香はな、静馬。お前と同じだったのだ」

「……!」

「後天的に、聴力を失っていた。それを誰にも知られぬよう、必死に隠して生きていた。私が彼女と出会ったのは、彼女が藩に来る前、京でのことだ。我らは……愛し合っていた。この手話は、二人だけが分かる、我らの言葉だったのだ」

榊原の告白は、衝撃的だった。お香の方の「物静かさ」の理由が、今わかった。彼女もまた、孤独な静寂の世界に生きていたのだ。

「彼女は藩主の目に留まり、側室として召し上げられた。断ることは許されなかった。私は、いつか必ず彼女を連れ戻すと誓った。そして先日、ついに駆け落ちの算段をつけた。だが……彼女は拒んだ。藩主の子を、身ごもっている、と」

榊原の目に、初めて狂気じみた光が宿った。

「許せなかったのだ。私以外の男の血を引く子を、彼女が産むことが。彼女の静かな世界を、私以外の者が汚すことが。私は……私の手で、彼女を永遠に私のものにしたのだ」

愛するが故の、凶行。その歪んだ純粋さに、静馬は言葉を失った。お香の方が残した血文字。「榊原を許したまえ」。それは、犯人を告発する言葉ではなかった。自分を殺した男を、それでもなお愛し、彼の罪が赦されることを願う、悲痛な愛の唄だったのだ。

「見事だ、静馬。お前のその静かなる刃が、儂の心の臓を貫いたわ」

榊原は、静かに笑った。そして、壁に立てかけてあった己の刀を手に取ると、一瞬の閃きと共に、その切っ先を自らの腹に突き立てた。静馬が駆け寄る間もなかった。

第四章 心音の在処

榊原は、静馬の腕の中で息を引き取った。その最期の口の動きは、「すまぬ」と形作っていた。事件は、藩主の子を身ごもったことによるお香の方の自害、という形で処理された。真実を知るのは、長谷川と静馬、そして天上の二人のみとなった。

静馬は、再び書物蔵の静寂の中に戻った。だが、彼の世界は以前とはまるで違って見えた。彼はこれまで、自らの聴覚障害を呪い、音に満ちた世界から隔絶された孤独な存在だと思い込んできた。しかし、お香の方もまた、同じ孤独を抱えながら、懸命に愛を求め、繋がりを求めて生きていた。

そして、この事件を解決に導いたのは、他ならぬ彼の「聞こえない」という特性だった。もし彼に聴覚があったなら、他の者たちと同じように、血文字を「楽譜」という音の先入観でしか見られなかっただろう。音のない世界に生きていたからこそ、彼はその形の裏に隠された、聞こえぬはずの言葉を読み解くことができたのだ。

彼の障害は、欠陥ではなかった。それは、他の誰にも真似のできない、鋭利な「静寂の刃」だったのだ。静馬の胸に、長年こびりついていた卑屈な澱が、すっと溶けていくのを感じた。

数日後、静馬は綾乃の庵を訪れていた。彼は事件の結末を、手話の真実を、静かに筆談で伝えた。綾乃は何も言わず、ただ悲しげに瞳を伏せた。

やがて彼女は琴の前に座ると、そっと弦に指を触れた。

「橘様。よろしければ、この琴に手を触れてみてくださいませ」

促されるまま、静馬は琴の桐の胴に、そっと手のひらを置いた。綾乃の指がしなやかに動き、弦を弾く。

その瞬間、静馬の掌に、温かく、そして力強い振動が伝わってきた。トクン、トクンと、まるで生き物の心臓の鼓動のように。それは、音ではなかった。しかし、紛れもなく「調べ」だった。悲しく、優しく、そしてどこまでも深く、心の奥底を揺さぶる調べ。

綾乃の指が紡ぎ出す振動は、榊原とお香の方の悲恋を悼む鎮魂歌のようであり、また、静寂の世界に生きる静馬と綾乃の魂の対話のようでもあった。

静馬は目を閉じた。彼の世界は、もう無音ではない。手のひらに伝わる琴の心音。綾乃の穏やかな呼吸が起こす、空気の微かな揺らぎ。そして、自分自身の胸で確かに脈打つ、生命の音。世界は、耳で聞く音だけではなく、無数の「心音」で満ち満ちていた。

光のない世界に生きる女が奏でる調べを、音のない世界に生きる男が、その全身で聴いている。降り注ぐ陽光が、庵の中の塵をきらきらと輝かせていた。静馬は、その光景の中に、これまで感じたことのないほどの豊かさを見出し、静かに微笑んだ。彼の人生という楽譜に、新たな一音が記された瞬間だった。