第一章 羊皮紙が聴く歌

橘奏(たちばな かなで)の指先には、歴史が棲みついていた。古文書修復師である彼にとって、それは天職であると同時に、決して人には明かせぬ呪いでもあった。古びた紙や乾いたインクに触れると、その物が経てきた時間の残響が、彼の鼓膜を直接揺さぶるのだ。それは、意味をなさないノイズの奔流。紙を漉く音、筆を走らせる音、ページをめくる音、そして時には、遠い時代の雨音や人々のざわめき。奏はそれらを「歴史の幻聴」と呼び、客観的な事実を扱う自身の仕事の邪魔でしかないと、長年切り捨ててきた。

その日、彼の工房に持ち込まれたのは、一枚の羊皮紙だった。鎌倉の旧家、水城家から託されたもので、判読不能なほどにインクは掠れ、端は黒く炭化している。添えられた由緒書には「石動(いするぎ)家、最後の記録」とだけあった。石動家――室町後期、相模の片隅で勃興し、瞬く間に歴史の闇に消えた小豪族。敵の奇襲により、一族郎党、城もろとも燃え落ちたとされる、典型的な敗者の家だ。

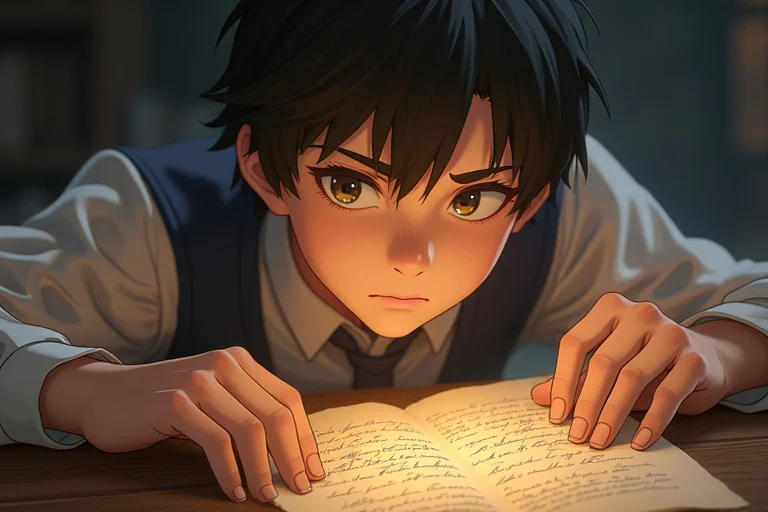

奏は、静謐な空気が満ちる工房で、細心の注意を払いながら羊皮紙をガラス板の上に広げた。ひんやりとした感触が指先から伝わった、その瞬間。

――来た。いつものノイズだ。

だが、違った。今回聞こえてきたのは、いつもの無機質な雑音ではなかった。それは、澄んだ、しかし切迫した音だった。か細い赤子の泣き声。それをあやすように響く、優しい子守唄。そして、すすり泣きを堪えながら、必死に何かを訴えかける若い女性の声。

「……なぜ」

奏は思わず呟いた。これは戦国武将の手記のはずだ。聞こえるべきは、武具の擦れる音、鬨の声、あるいは炎が爆ぜる音ではないのか。赤子と、子守唄と、女の嘆き。それは、敗軍の将が最期を記したとされる遺物から聞こえるには、あまりにも場違いで、心をかき乱す音色だった。歴史の記録と、自身の聞く「音」との間に生まれた、初めての明確な亀裂。その不協和音は、奏の静かな日常を揺るがす、不吉な序曲のように響き渡っていた。

第二章 敗将の烙印

羊皮紙に触れるたび、奏の耳には同じ音が蘇った。子守唄の旋律は、悲しいほどに美しく、彼の記憶に深く刻み込まれていく。女性の声は、断片的な言葉を紡ぐ。「どうか、この名を」「生きて、繋いで」「偽りの、歴史の、中で」。その声は、奏がこれまで幻聴として無視してきた他の音とは明らかに異質だった。そこには、無視するにはあまりに強い意志と感情が込められていた。

「石動家、か……」

奏は修復作業を一時中断し、書庫の奥深くで埃をかぶっていた地方史の文献を引っ張り出した。ページをめくる指先が、微かな紙の残響を拾う。しかし、彼が求める声は聞こえない。文献に記された石動家の当主、石動景継(いするぎ かげつぐ)についての記述は、どれも冷淡で、数行で終わっていた。

「時勢を読めぬ愚将」「慢心により奇襲を許し、一族を滅亡させた男」。歴史書が彼に与えた評価は、無慈悲なほどに画一的だった。民を顧みず、己の武威を過信した結果、一夜にして全てを失った、と。それ以上の情報は何もない。まるで、誰かが意図的に、彼の存在を歴史から消し去ろうとしたかのように。

奏は、作業台の羊皮紙に目を戻す。表面の汚れを丁寧に取り除き、硬化した部分を慎重に軟化させていく。地道で根気のいる作業だ。だが、彼の心は穏やかではなかった。文献が語る「愚将」のイメージと、羊皮紙から聞こえる悲痛な子守唄が、どうしても結びつかない。歴史とは、勝者によって編纂される物語だ。それは頭では理解していた。だが、敗者の側にこれほど切実な「声」が残されていることを、彼は初めて知った。

「あんたは本当に、愚か者だったのか」

無意識に、羊皮紙に語りかけていた。すると、女性の声がひときわ鮮明に響いた。「あの方は、誰よりも……」。その先は、激しい雑音にかき消される。奏は舌打ちをした。もどかしい。記録に残された歴史と、記録からこぼれ落ちた音。その乖離が、彼の探求心に火をつけた。これは単なる修復作業ではない。歴史の闇に葬られた、声なき者の叫びを掬い上げるための闘いだ。奏は、自分の能力が初めて意味を持つような、そんな予感に身を震わせていた。

第三章 声なき者の真実

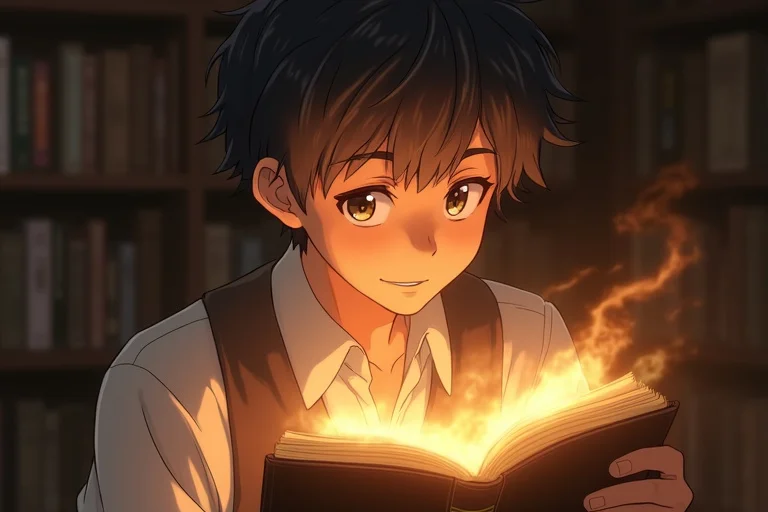

修復作業は最終段階に入っていた。奏は、自ら調合した特殊な薬品を染み込ませた綿で、羊皮紙の表面をそっと拭う。長年の経験と勘だけが頼りの、最も神経を使う工程だ。インクの成分にのみ反応し、隠された文字を浮かび上がらせる。彼の額に、じわりと汗が滲んだ。

薬品が浸透すると、掠れていた部分に、黒い線が亡霊のように現れ始めた。それは、奏が予想していた武将の力強い筆跡ではなかった。細く、流麗で、しかし切羽詰まったような気迫を宿した、女性の筆跡だった。

羊皮紙に記されていた文字が、ついにその意味を成した瞬間。

世界が、反転した。

奏の脳裏に、音と映像が洪水となって流れ込んできた。それは、彼の幻聴などではなかった。羊皮紙に宿った、書き手の記憶そのものだった。

――燃え盛る城。しかし、それは偽りだった。あらかじめ火が放たれた、もぬけの殻の城。本当の惨劇は、どこにも起きていなかった。

石動景継と呼ばれた男が、敵将の前に膝をついている。しかし、その表情に屈辱の色はない。彼は、自らの一族の名誉と命、そして歴史における評価のすべてと引き換えに、一つの密約を交わしていたのだ。

「我が一族は、歴史より消え去ろう。その代わり、この地の民、一人たりとも戦禍に巻き込むこと罷りならぬ」

彼の声は、威厳に満ちていた。歴史が「愚将」と断じた男は、領民の未来を守るため、自ら「歴史の敗者」となることを選んだ、気高き領主だったのだ。

そして、奏の耳に響いていたあの声の主が、目の前に現れた。景継の妻、千代。彼女は、夫の決断を誰よりも理解し、その苦悩を分かち合っていた。この羊皮紙は、彼女が書き記したものだった。夫が守った民の子孫たちが、いつか自分たちのルーツを知りたくなった時のために。歴史の公式記録の裏側で、本当にあった真実を、未来へ託すために。

「どうか、この名を忘れないで。石動の子らよ。あなた方の祖は、臆病者でも愚か者でもなく、誰よりも民を愛した人だったと」

子守唄は、密かに城から逃がされた、まだ生まれたばかりの我が子に歌い聞かせた最後の歌だった。赤子の泣き声は、新しい歴史を背負って生きていく、希望の産声だった。

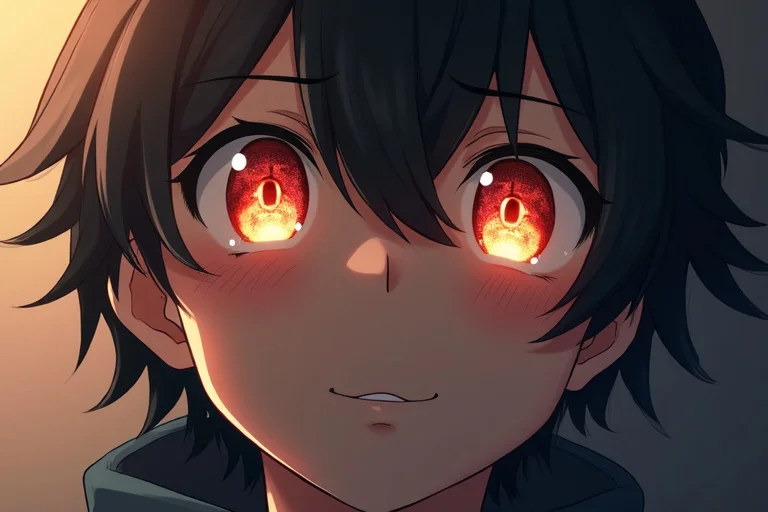

奏は、愕然として立ち尽くした。自分が信じてきた「客観的な歴史」とは、何だったのか。それは、権力者の都合でいくらでも書き換えられる、薄っぺらな紙の上の物語に過ぎなかった。彼が忌み嫌っていた「音」こそが、記録から抹殺された人々の魂の叫びであり、揺るぎない「真実」だったのだ。彼の価値観は、音を立てて崩れ落ち、そして、全く新しい形で再構築されていった。

第四章 歴史の旋律

修復を終えた羊皮紙を手に、奏は鎌倉の水城家を訪れた。古風な屋敷の縁側で、穏やかな表情の老当主が彼を迎えた。奏は、修復された羊皮紙と共に、自分が知った「真実」を静かに語り始めた。石動景継の苦渋の決断、妻・千代の想い、そして、偽りの歴史の裏で、密かに繋がれてきた命の物語を。

話を聞き終えた当主は、しばらく黙って庭を眺めていたが、やがて皺の刻まれた目元を濡らし、深く頷いた。

「……我が家に、代々口伝えで受け継がれてきた子守唄がありましてな。なぜ歌い継ぐのか、誰もその意味を知りませんでした。今日、初めてその意味が分かりました。我々は、あの方々が守った民の末裔であり、そして……石動の血を引く者だったのですね」

当主は、震える手で羊皮紙を受け取り、深く頭を下げた。奏は、その姿を見ながら、自分の胸に温かいものが込み上げてくるのを感じていた。自分の能力は呪いではなかった。歴史の行間に埋もれた、声なき声を拾い上げるための、天からの授かりものだったのかもしれない。

工房に戻った奏は、窓から差し込む夕陽に目を細めた。世界が、以前とはまるで違って見えた。道端の石ころにも、古い建物の柱にも、それぞれが経てきた時間の物語と、無数の「音」が宿っているように感じられる。彼はもう、その音を雑音だとは思わなかった。それは、歴史を織りなしてきた無数の魂が奏でる、壮大な交響曲の一部なのだ。

数日後、新たな依頼品が届けられた。それは、明治期に書かれた一冊の古い楽譜だった。奏は、ためらうことなく、その黄ばんだ表紙にそっと指を触れた。

彼の耳に聞こえてきたのは、悲鳴でも嘆きでもなかった。それは、喜びと希望に満ちた、軽やかで美しいピアノの旋律だった。新しい時代への期待を胸に、異国の地で音楽を学んだ若き女性が、愛する人のために作曲したのだろうか。その音色は、奏の心を優しく包み込んだ。

歴史とは、悲劇や争いの記録だけではない。名もなき人々のささやかな喜び、愛、希望、そのすべてが積み重なってできている。奏は、その一つ一つの音に耳を傾け、未来へと繋いでいくことを決意した。彼は静かに微笑む。歴史の旋律を聴く、彼の本当の人生が、今、始まったのだ。