第一章 墨染めの悲鳴

江戸の夜は、闇を食って肥える獣だ。本所あたりの裏長屋に住まう絵師、源次にとって、その闇は無数の色を孕んでいた。人の立てる物音、虫の羽音、遠くで鳴く夜鷹の声。それら全てが、彼の眼には形と色を伴って映る。生まれついてのこの奇妙な癖は、「物の怪憑き」と蔑まれ、彼を深い孤独の底に沈めていた。故に源次は、己の五感を閉ざすように、ただひたすらに絵筆を握り、鳥や花の絵を描いて糊口をしのぐ日々を送っていた。

その夜も、源次は行灯の頼りない光の下で、客から頼まれた山水画を仕上げていた。筆が和紙を滑る、さらさらという音は、彼には穏やかな銀鼠色に見える。それに集中することで、外の世界の喧騒から心を遠ざけることができるのだ。

だが、その静寂は突如として引き裂かれた。

「ぎゃあああっ!」

絹を裂く、という陳腐な表現では到底足りぬ絶叫。それは、血反吐をぶちまけたような、どす黒い深紅の色を伴って、源次の網膜を焼いた。咄嗟に筆を落とし、障子に滲む影に身を固くする。悲鳴は一度きり。しかし、その後に続く音の連なりが、源次の脳裏に禍々しい絵図を刻みつけていった。

ひゅっ、と空気を切り裂く鋭い音。それはまるで、漆黒の絵の具を宙にぶちまけたような軌跡を描く。ずぶり、と肉を抉る鈍い音は、腐った泥のような濁った茶色。そして、ごとりと何かが転がる音。最後に、ざっ、ざっ、と夜霧の中へ消えていく足音。その足音は、一つ一つが不気味な血痕のように、濃い赤紫の色をしていた。

源次は息を殺し、震える手で己の口を覆った。何も見ていない。ただ、音を聞いただけだ。しかし、彼にとっては「見る」ことと同義だった。辻斬りだ。この界隈で噂になっている、理由なき殺戮。その犯行の瞬間を、彼は忌まわしい「音の絵」として、その脳裏に、魂に、焼き付けてしまったのだ。誰にも言えぬ秘密。言えば最後、狂人か物の怪として扱われるのが関の山だ。彼は再び、固く固く心を閉ざし、闇の色に染まった夜を、ただ耐え忍ぶしかなかった。

第二章 瑠璃色の琴音

辻斬りの噂は、江戸の町を湿った不安で覆い尽くした。犠牲者は腕の立つと評判の商人、越後屋だった。奉行所も下手人を見つけられず、人々の口にはただ、鬼か物の怪の仕業だという根も葉もない噂ばかりがのぼった。源次はあの日以来、夜ごと悪夢にうなされるようになっていた。脳裏で何度も再生される、深紅と漆黒の音。その度に、彼は己の呪われた性を憎んだ。

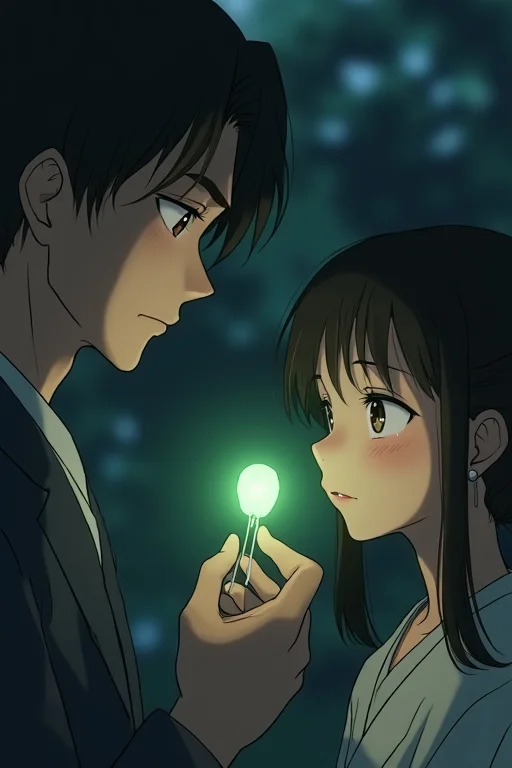

そんなある日の昼下がり、戸を叩く音がした。からり、という乾いたその音は、落ち着いた胡桃色に見えた。訝しみながら戸を開けると、そこに立っていたのは、喪服に身を包んだ一人の若い娘だった。歳は十六か七か。伏せられた長い睫毛が、深い悲しみの影を落としている。

「……絵師の源次様でいらっしゃいますか」

「いかにも。ご用向きは」

ぶっきらぼうに答える源次に、娘は深々と頭を下げた。

「私、殺されました越後屋の娘、お琴と申します」

源次の心臓が、氷水に浸されたように冷たくなる。娘は顔を上げ、すがるような瞳で続けた。

「聞き及んでおります。父が殺された夜、辻の向かいの長屋にいらしたのは、あなた様だけだったと。何か……何か、お聞き届けにはなりませんでしたか。父の最期の言葉でも、下手人の声でも、何でも構いませぬ」

その必死の形相に、源次は目を逸らした。知っている。全て「聞いて」いる。しかし、それをどう説明すればいい?「あなたの父上の悲鳴は深紅色で、犯人の刀の音は漆黒でした」とでも言うのか。

「……何も。ただ、物音に驚いて戸を開けた時には、もう誰もおりませんでした」

嘘だった。冷たく、乾いた嘘。お琴の瞳から、すっと光が消えていくのが分かった。その表情に、源次の胸がちくりと痛む。

「そうでございますか……。無理を申しました」

力なく踵を返そうとするお琴を、源次はなぜか引き止めていた。

「待て」

自分でも、なぜそんな言葉が出たのか分からなかった。ただ、彼女をこのまま帰してはいけないという、強い衝動に駆られたのだ。

「……何か、思い出せるやもしれん。日を改めて、また来てくだされ」

その日から、お琴は毎日、源次の仕事場を訪れるようになった。特に何かを尋ねるわけでもなく、ただ静かに部屋の隅に座り、源次が絵を描くのを見ているだけだった。ある日、彼女は小さな琴を持ってきた。

「父が、好きだった曲でございます」

そう言って彼女が爪弾き始めた音色は、源次を驚かせた。それは、一点の曇りもない、澄み渡る秋空のような瑠璃色をしていた。悲しみを湛えながらも、凛とした気高さと温かさを感じさせる音。その清らかな色彩が、源次の心にこびりついた深紅と漆黒の悪夢を、少しずつ洗い流していくかのようだった。

彼は初めて、己の能力で美しいと感じる色に出会った。そして、この瑠璃色の音を奏でる娘のために、何かをしなければならないと、強く思うようになっていた。

第三章 絵が語る真実

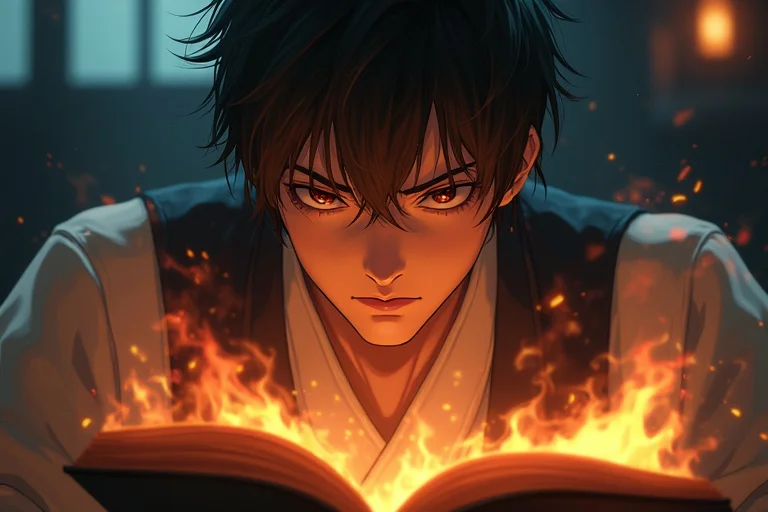

決意はしたものの、源次に出来ることは限られていた。奉行所に駆け込み、「音を聞いた」と証言しても、一笑に付されるだけだろう。彼は数日悩み続けた末、一つの途方もない試みにすべてを賭けることにした。それは、彼の一族に古くから伝わる、禁忌とも言える秘術だった。音を、絵に写し取る。

彼は特別な鉱石を混ぜて作った墨を、古い硯でゆっくりと磨った。その硯もまた、音を留める性質を持つという、一子相伝の石だった。目を閉じ、精神を集中させる。脳裏にこびりついた、あの夜の音を呼び覚ます。深紅の悲鳴、漆黒の斬撃音、濁った茶色の肉音、そして血痕のような赤紫の足音。

筆が、まるで意志を持ったかのように和紙の上を走り始めた。それはもはや絵ではなかった。色彩の奔流。混沌とした感情の爆発。描き終えた時、源次は汗だくになり、息を切らしていた。目の前には、ただ不気味な色彩が渦を巻くだけの、奇怪な抽象画が横たわっていた。

「これで、本当に……」

半信半疑のまま、彼はその絵に指を近づけた。そして、お琴が奏でてくれた琴の音を思い出しながら、指先で和紙を軽く弾いた。

その瞬間、信じられないことが起こった。

『ぎゃあああっ!』

絵から、あの夜の悲鳴が再生されたのだ。あまりの生々しさに、源次は後ずさった。絵は、音を、その場の響きごと記憶していた。彼は震える手で、もう一度絵に触れた。ひゅっ、ずぶり、というおぞましい音に続き、ざっ、ざっと遠ざかる足音。そして、その音の狭間に、これまで気づかなかった微かな声が混じっていることに、源次は気づいた。

『これで……役目は、果たした……』

その声!息を呑むほど聞き覚えのある声だった。物腰が柔らかく、いつも源次に高値で絵の仕事を依頼してくる、人の良い大店の商人、伊豆屋の声だ。あの温厚な男が辻斬りを?信じられなかった。だが、証拠はここにある。しかし、驚きはそれだけでは終わらなかった。

伊豆屋の声の直後、さらに低い、別の男の声が響いた。

『……見事だ。次は、北の蔵を狙え』

この声は知らない。だが、伊豆屋が誰かの指示で動いていたことは明らかだった。これは単なる辻斬りではない。背後には、巨大な陰謀が渦巻いている。源次は、己の力がただ音を写すだけでなく、その場の「記憶」そのものを封じ込める力だと悟った。そして、伊豆屋の声の音色には、達成感ではなく、恐怖と後悔を示す、淀んだ灰紫色が混じっていることにも気づいた。彼は操られているに違いない。

源次は、この「音の絵」を見つめた。それはもはや呪われた力の産物ではなかった。真実を語る、唯一無二の証人だった。彼は初めて、己の持って生まれた宿命に、感謝にも似た感情を抱いた。この力は、人を救うために使えるのかもしれない。孤独な絵師の心に、熱い正義の炎が灯った瞬間だった。

第四章 陽だまりの肖像

源次は夜の闇に紛れて、例の「音の絵」と、その再生方法を記した書状を南町奉行所の門前に置いた。下手人が誰か、黒幕がいること、全てを書き記した。狂人の戯言と捨てられることも覚悟の上だった。

しかし、奉行所は動いた。おそらく、書状にあった黒幕の名が、彼らが内々で探っていた藩の重役の名と一致したのだろう。数日後、伊豆屋と、その背後で糸を引いていた藩の重役が捕縛されたという報せが江戸の町を駆け巡った。藩の乗っ取りを企む重役が、邪魔な商人たちを辻斬りに見せかけて暗殺し、その罪を伊豆屋一人に着せようとしていた、というのが事の真相だった。

事件は解決したが、源次の日常に変化はなかった。彼の特異な力が世に知られることはなく、彼はこれまで通り、しがない絵師として筆を握り続けた。それでよかった。彼は、静かな日常のありがたみを、そして己の力の本当の使い道を、ようやく見出したのだから。

数日後、お琴が彼の長屋を訪れた。その顔には、憑き物が落ちたような、穏やかな表情が浮かんでいた。

「源次様。ありがとうございました」

彼女は深々と頭を下げた。源次が何かをしたと確信しているわけではないだろう。だが、最初に頼った相手として、ただ礼を言わずにはいられなかったのだ。

「……俺は、何も」

ぶっきらぼうに返す源次に、お琴は静かに微笑んだ。

「いいえ。あなた様とお話ししていると、父が守ってくれているような気がいたしました。……よろしければ、一曲」

彼女は持参した琴を構え、指を弦にかけた。奏でられたのは、以前と同じ、父が好きだったという曲。しかし、その音色は、以前の瑠璃色とは違って見えた。悲しみの影は消え、そこには感謝と、未来への希望に満ちた、暖かな陽だまりのような黄金色が広がっていた。それは、凍てついた源次の心を、芯から溶かしていくような、慈愛に満ちた音だった。

源次は、無言で筆を取った。硯には、あの特別な墨がまだ残っている。彼は、お琴が奏でる黄金色の音を、一心不乱に和紙へと写し取っていった。

出来上がったのは、事件の記録のような禍々しい絵ではない。見る者の心を温かくする、光に満ちた一枚の絵だった。それは、一人の少女の魂の音を写した、世界でただ一つの肖像画だった。

源次はもう、己の力を呪わない。この世には、残すべき音が無数にある。喜びの産声、恋人たちの囁き、祭りの囃子、そして、友を偲ぶ鎮魂歌。忘れ去られ、消えゆく全ての音を、未来のために描き残す。それが、この力を持って生まれた己の天命なのだと、彼は静かに悟った。

窓の外では、江戸の町が相変わらずの喧騒に満ちている。その一つ一つの音が、今の源次には、愛おしい色彩の交響曲のように見えていた。彼は、新しい和紙を広げ、次の音を描くために、静かに筆を構えた。