第一章 空白のパレット

僕、水野蒼(みずの あお)の世界は、常に匂いで満ち溢れている。それは香水や食べ物の匂いではない。人の感情が放つ、もっと生々しく、抗いがたい匂いだ。

教室の扉を開けると、いつものように感情の奔流が鼻腔を突き刺す。週末のデートを心待ちにする隣の席の女子からは、砂糖菓子のように甘ったるい匂い。小テストの結果に絶望する男子からは、錆びた鉄のような陰鬱な匂い。それらが混じり合い、頭が痛くなるほどの不協和音を奏でる。僕はこの特殊な嗅覚のせいで、幼い頃から人付き合いが苦手だった。嘘や建前の裏にある本音の匂いが、僕を疲れさせるのだ。だからいつも、ヘッドフォンで耳を塞ぐように、僕は心に蓋をして、誰とも深く関わらずに生きてきた。

そんな灰色の日々に、彼女は現れた。

ホームルームの途中、担任に連れられて入ってきた転校生。月島凪(つきしま なぎ)。色素の薄い髪が窓からの光を吸い込んで、淡い輪郭を作っていた。整った顔立ちはまるで精巧な人形のようで、感情の起伏が読み取れない。クラス中が好奇の匂い――蜂蜜とスパイスを混ぜたような、粘り気のある匂い――を放つ中、僕は息を呑んだ。

彼女は、無臭だった。

自己紹介のために教壇に立つ彼女からは、何の匂いもしなかった。緊張も、不安も、期待も。まるで、そこに存在しているのが実体ではなく、巧みに描かれた一枚の絵であるかのように。それは僕の十七年間の人生で、初めての経験だった。僕の能力が壊れたのかと錯覚するほどの、完全な「無」。

その瞬間から、月島凪は僕にとって、世界のすべてを塗りつぶすほどの巨大な謎になった。感情の洪水から逃れるための、唯一の安息所。そして、どうしても解き明かしたい、空白のパレットそのものだった。

第二章 静寂の在り処

凪が隣町の進学校から転校してきた理由は、誰も知らなかった。彼女自身、そのことを一切語ろうとはしなかったからだ。物静かで、誰の輪にも入ろうとしない彼女は、すぐにクラスで「何を考えているか分からない、冷たい子」というレッテルを貼られた。ひそひそと交わされる噂話は、熟れすぎた果実の腐臭を伴って僕の鼻を掠めたが、僕だけは知っていた。彼女は冷たいのではなく、ただ「空っぽ」なのだと。

僕は吸い寄せられるように、凪と話す機会を窺った。きっかけは、図書室だった。誰もいない放課後の図書室で、古い文学全集を読んでいた彼女の隣に、僕はそっと腰を下ろした。

「その本、面白い?」

我ながら、ありきたりな質問だと思った。僕からは、ミントの葉を潰したような、ちりちりとした緊張の匂いが立ち上っているはずだ。しかし凪は、僕の匂いに気づく素振りもなく、ゆっくりと顔を上げた。

「面白いかどうかは、分からない。ただ、文字を読んでいると、静かになれるから」

その声は、夏の終わりの風鈴のように、涼やかで乾いた音色をしていた。彼女と一緒にいる時間は、僕にとって奇跡のようだった。感情のノイズが一切ない、完全な静寂。僕は初めて、他人の言葉と表情だけを、何のフィルターも通さずに受け止めることができた。僕たちは他愛もない話をした。好きな音楽のこと、苦手な教科のこと、窓から見える雲の形のこと。そのどれもが、僕にとっては生まれて初めての、純粋なコミュニケーションだった。

屋上で弁当を食べるのが、僕たちの習慣になった。金網の向こうに広がる街並みからは、相変わらず様々な感情の匂いが混じり合った靄となって立ち上ってくる。しかし、隣に凪がいるだけで、その靄は遠い世界の出来事のように感じられた。

「水野くんは、どうしていつも一人でいるの?」

ある日、凪が不意に尋ねた。

「……人が多いと、疲れるから」

僕は本当の理由を言えなかった。この安息を失いたくなかった。凪はそれ以上何も聞かず、「私も」とだけ呟いて、空を見上げた。その横顔は相変わらず何の匂いも発しなかったが、ガラス細工のような儚さと、触れたら壊れてしまいそうな危うさが同居しているように見えた。この静寂が、彼女にとってどんな意味を持つのか。僕はまだ、知る由もなかった。

第三章 焼け野原に降る雨

事件が起きたのは、文化祭の準備で学校中が浮き足立っていた日の放課後だった。僕は資材を運び込むのを手伝った後、先に帰ったはずの凪の姿を校舎裏で見つけた。彼女は、クラスの中心的な女子グループに囲まれていた。リーダー格の女子が、嫉妬と侮蔑が入り混じった、焦げ付くような酸っぱい匂いをまき散らしながら凪に詰め寄っている。

「ちょっと、月島さん。あんた、調子に乗らないでくれる? 最近、水野くんに色目使ってるみたいだけど、あいつ、あんたみたいな暗い子、本当は迷惑だって」

言葉のナイフが凪に突き立てられる。僕は咄嗟に飛び出そうとしたが、凪の落ち着き払った態度に足を止めた。彼女はただ静かに相手の目を見て、か細い、しかし芯のある声で言った。

「そう。ご忠告、ありがとう。でも、それは私と彼との問題だから」

その毅然とした態度に、女子たちは逆に気圧されたようだった。悪態をつきながら、彼女たちはその場を去っていった。一人残された凪の元へ、僕は駆け寄った。

「月島さん、大丈夫か?」

声をかけた瞬間、異変が起きた。

凪が、僕の方を振り返った。その表情は苦痛に歪み、彼女の体から、これまで感じたことのないほど強烈な匂いが迸ったのだ。

それは、すべてが焼き尽くされた焼け野原に、氷のように冷たい雨が降り注ぐ匂いだった。絶望、自己嫌悪、そして、誰にも理解されない深い孤独。あまりの濃密な悲しみの匂いに、僕は呼吸ができなくなり、思わずその場に膝をついた。

「……あ……」

僕の反応を見て、凪の目が大きく見開かれた。彼女の顔から血の気が引き、唇が震える。

「あなたも……なのね」

それは、問いかけというより、諦めに満ちた確認だった。

凪は、堰を切ったようにすべてを話し始めた。彼女も僕と同じように、人の感情を匂いとして感じ取る能力を持っていること。そして、中学時代、その能力のせいで親友を深く傷つけてしまったこと。親友が隠していた家庭の悩みを、彼女が「悲しい匂いがする」と無邪気に指摘してしまったのだ。その一言が、親友の心を完全に壊してしまった。

「それからよ。私は、匂いを感じるのも、発するのもやめようって決めたの。自分の感情に蓋をして、心を空っぽにして、誰の心も覗かない、誰にも覗かせない。そうやって生きてきた。この『無臭』は……私が血を吐くような思いで手に入れた、鎧なの」

衝撃だった。僕が安らぎを感じていた静寂は、彼女の壮絶な戦いの痕跡だったのだ。僕は、彼女が流した血の上に腰を下ろし、安穏と眠っていたに過ぎなかった。凪の孤独の深さを知り、僕は自分の浅はかさに打ちのめされた。

第四章 きみの匂いを知りたい

次の日、凪は学校を休んだ。僕が彼女の鎧を剥がしてしまったのだ。罪悪感で胸が張り裂けそうだった。教室に充満する他人の感情の匂いが、昨日までの比ではないほど重く僕にのしかかる。もう、逃げ場所はどこにもなかった。

放課後、僕は凪の家の住所を担任から聞き出し、アパートの前まで来ていた。ドアをノックする指が震える。僕に、彼女にかける言葉があるのだろうか。

ドアが開き、憔悴しきった顔の凪が現れた。僕の姿を見ると、困ったように微笑んだ。

「ごめん。昨日は、取り乱して」

「謝るのは僕の方だ。何も知らずに……君の痛みに気づかずに、ただ自分の安らぎのために君の隣にいただけだった」

僕の体からは、雨に濡れた土のような、後悔の匂いが立ち上っていた。凪はそれを感じ取ったのか、少しだけ悲しそうな顔をした。

僕は、覚悟を決めて息を吸い込んだ。

「月島さん。僕は、君の匂いをもっと知りたい」

凪が驚いて顔を上げる。

「君が必死に隠してきた、本当の匂いを。嬉しい匂いも、悲しい匂いも、怒った匂いも。全部。君がもう、心を閉ざさなくてもいい場所になりたい。僕が、君の安息所になりたいんだ」

それは、僕が生まれて初めて、自分の能力を肯定し、誰かのために使いたいと願った瞬間だった。僕の言葉と共に、体内から湧き上がった真剣な想いは、若葉が芽吹くような、瑞々しくも青い匂いとなって凪に届いたはずだ。

凪の瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。その涙からは、ほんのりと、雨上がりのアスファルトから立ち上るような、再生と、微かな希望の匂いがした。彼女が長年着込んできた鎧に、初めて小さな亀裂が入った瞬間だった。

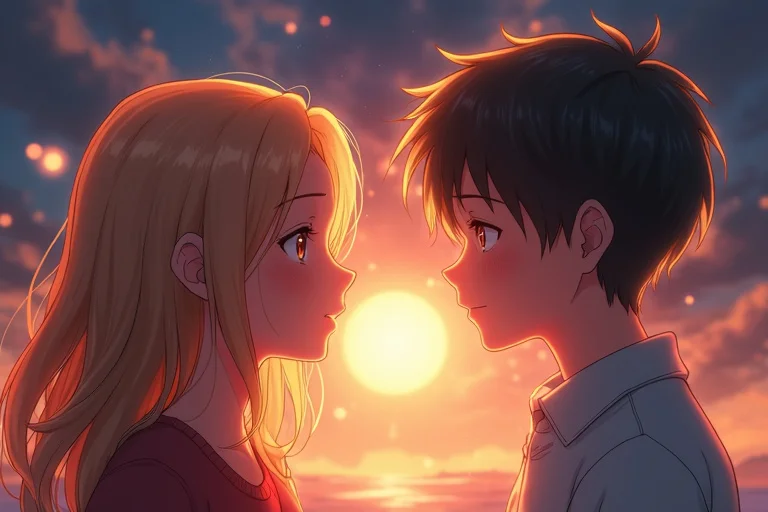

それから数日後。僕たちはいつもの屋上にいた。夕焼けが街を茜色に染めている。僕たちの間に、まだぎこちなさは残っている。凪は相変わらず口数が少ないし、僕も気の利いたことは言えない。

でも、何かが決定的に変わっていた。

街から立ち上る無数の感情の匂いは、もう僕を苛むだけの騒音ではなかった。一つ一つが、誰かの人生の断片なのだと思えるようになっていた。そして、僕の隣に立つ凪からは、石鹸のように清潔で、穏やかな匂いが、微かに漂っていた。

完璧な解決なんてないのかもしれない。この能力は、これからも僕たちを苦しめる呪いであり続けるだろう。けれど、同じ痛みを知る人間が隣にいる。それだけで、色彩を失っていた世界が、少しだけ鮮やかに見えた。

僕は、凪が放つそのか細い香りを、壊れ物を扱うように、そっと胸いっぱいに吸い込んだ。それは、僕たちがこれから紡いでいく、不器用で、切なくて、けれど確かに存在する、青春そのものの匂いがした。