第一章 交差する幻影と現実

世界は、僕にとって常に二重に見えていた。視界の端には、常にいくつかの未来の選択肢が、半透明の幻影として漂っている。それは、まるで透明なフィルムが何層にも重なったかのようだ。例えば、曲がり角に差し掛かると、左に進む僕の姿と、右に進む僕の姿が、それぞれ薄い残像のように揺らめく。そして、そのどちらかの幻影に「触れよう」と意識すると、途端にふっと消え去るのだ。僕が右を選べば、左の幻影が、僕が左を選べば、右の幻影が。僕は今まで、この奇妙な能力を誰にも話したことはないし、常に安全で、リスクの少ない方の幻影を選び続けてきた。それが、中学の時に経験した、僕の選択によって友人を深く傷つけてしまった苦い経験から得た、唯一の教訓だった。失敗を恐れ、常に無難な道を選ぶ臆病な高校2年生、それが僕、星野悠真だった。

その日も、校門へと続く二本の道、桜並木の下を通る緩やかな坂道と、駐輪場脇の近道、二つの幻影が視界の隅で揺れていた。桜並木の下はいつも人が多く、話しかけられる可能性が高い。僕は迷わず、人気のない近道の幻影に焦点を合わせようとした。すると、いつもならその瞬間消え去るはずの桜並木の幻影が、なぜか消えない。それどころか、幻影の中の僕が、誰かに話しかけられているように見えた。そして、その幻影の指差す先、桜の絨毯が広がる道の真ん中に、一人の女子生徒が立っていた。彼女は、僕の知らない制服を着て、眩しそうに空を見上げていた。

次の瞬間、校内放送が響き渡った。「本日、転校生が来ます。二年A組、神崎葵さんです」

その名が告げられた瞬間、僕の視界にあった桜並木の幻影は、まるでそこに最初から存在しなかったかのように、音もなく消え去った。残ったのは、いつも通りの近道の幻影と、胸の奥で奇妙な波紋を広げる、未来が唐突に途切れたような感覚だった。

教室に入ると、ざわめきの中に、あの幻影の中にいた女子生徒が立っていた。

「神崎葵です。よろしくお願いします」

彼女の声は、朝の光のように瑞々しく、僕の胸を揺さぶった幻影の波紋と同じ色をしていた。葵は、僕とは対照的に、自信に満ちた瞳で教室を見回した。彼女の視線が僕と一瞬交錯したとき、僕はまた奇妙な幻影を見た。それは、幻影の僕が、彼女に向かって何かを差し出している、奇妙な残像だった。しかし、その残像はすぐに霞み、またいつものように選択肢の幻影だけが残った。僕の胸には、彼女が来たことで、これまで僕が避けてきた「予期せぬ未来」が、確かな形でやってくるような予感がした。それは、僕が最も恐れていたことであり、同時に、僕の退屈な日常に何かが起こるかもしれないという、微かな期待でもあった。

第二章 不確かな手触りの約束

葵は、僕の日常に、まるで色鮮やかな絵の具をぶちまけるように、突然現れた。彼女は僕とは正反対の性格で、常に好奇心に満ち、迷うことなく行動する。放課後、美術室から楽しそうな笑い声が聞こえ、覗いてみると、葵が絵の具まみれになりながら、巨大なキャンバスに向かっていた。

「あら、星野君じゃない。見て、これ。今日の空の色、なかなか捕まえられないのよね!」

彼女は僕に、筆に付いた青い絵の具を振りかけようとする。僕は咄嗟に身を引くが、その瞬間、僕の視界には、彼女の絵の具が僕の頬にかかる未来の幻影がいくつも浮かび上がり、同時に、僕がその絵の具を避けて彼女に「触れない」選択をする幻影も現れた。僕はいつも通り、後者の幻影に意識を向けた。すると、やはり幻影は消え、僕は間一髪で絵の具を避けた。

「あはは、残念!星野君、意外と避けるの上手だね」

彼女は楽しそうに笑い、僕が避けた場所を指さした。その指先が、僕の視界にまだ残る、消え去ったはずの「僕の頬に絵の具がかかる幻影」の残像をかすめるように見えた。

葵は、僕の視界に現れる幻影を無視するかのように、常に大胆な選択をする。文化祭の出し物を決める際も、他の生徒が安全なカフェを提案する中、彼女は「みんなで巨大な壁画を作ろう!」と叫び、周囲をあっという間に巻き込んでいった。僕の視界には、壁画が失敗して非難される幻影と、無難なカフェが成功する幻影が同時に見えた。僕は当然、カフェの幻影を選んで彼女の提案に反対しようとしたが、葵の情熱的な瞳に、言葉が出なかった。結局、僕は無言で彼女の提案に賛成する流れに押し流された。

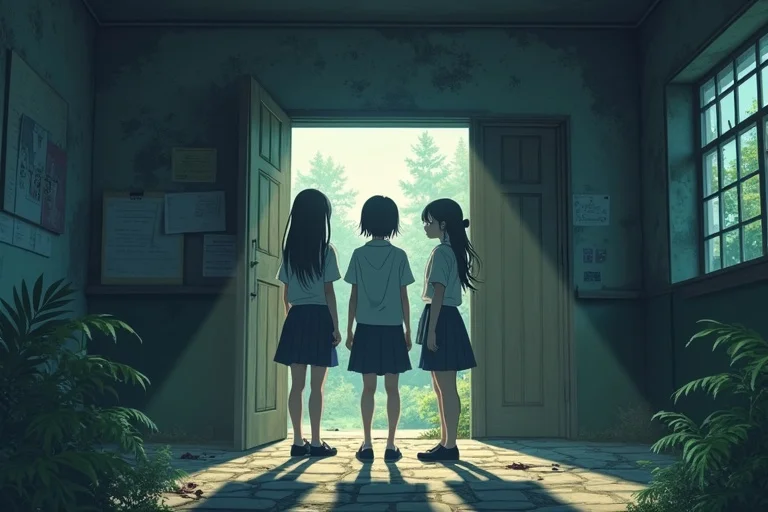

壁画制作は難航した。意見の対立、予算の問題、何よりも経験不足。僕は失敗する幻影が、常に目の前にちらつき、壁画が未完成のまま放置される未来が確かなものだと感じていた。ある日、皆が諦めかけている中、葵だけが真夜中の美術室で一人、ペンキまみれになりながら壁画に向かっていた。僕は偶然その光景を目にし、戸惑いながらも美術室のドアを開けた。

「神崎、こんな時間まで…」

「あ、星野君。どうしたの?」

「いや、君が一人でやってるから…」

彼女の顔には、疲労の色が濃く出ていたが、その瞳は諦めを知らなかった。僕の視界には、彼女が諦めて壁画が失敗する幻影と、僕が手伝うことで壁画が完成する幻影が同時に現れた。僕は迷った。手伝えば、もしかしたら僕の選択で失敗を招くかもしれない。しかし、葵の諦めない姿を見ていると、どうしても後者の幻影に「触れたい」衝動に駆られた。

「手伝うよ」

僕がそう言うと、葵は満面の笑みを浮かべた。その瞬間、僕の視界に現れていた「手伝うことで壁画が完成する幻影」が、まるで朝露のように、光の中でキラキラと輝きながら消えていった。そして、僕の心の中に、今まで感じたことのない、不思議な達成感のようなものが広がった。その夜、僕たちは黙々と壁画に向かい合った。僕の心には、幻影が消えたことへの不安よりも、葵と共に何かを成し遂げている喜びの方がはるかに大きかった。

第三章 視界の裏側、心の奥底

文化祭当日、僕たちの巨大壁画は、見事に完成した。カラフルで、力強く、そして何よりも、皆の努力の結晶がそこにはあった。壁画の前には、多くの生徒や保護者が集まり、感嘆の声が上がっていた。僕の視界には、壁画を完成させた僕が、皆に囲まれて笑顔でいる幻影が、くっきりと浮かんでいた。しかし、その幻影に意識を向けようとすると、まるで水面に波紋が広がるように、その中心が歪み、見慣れない光景が映し出された。そこには、壁画の隅に一人で立っている僕と、その隣にいる葵の姿があった。

「星野君、ありがとう。君がいなかったら、きっと完成しなかったよ」

葵が僕の隣に立ち、少しはにかんだ顔で言った。僕の視界の幻影と、まさに同じ状況だった。僕は戸惑いながらも、幻影に映る自分の行動をなぞるように、「いや、神崎がいたからだ」と答えた。しかし、葵は首を横に振った。

「違う。ねぇ、星野君には、時々、何が見えてるの?」

彼女の突然の問いかけに、僕は凍り付いた。誰にも話したことのない、僕だけの秘密。

「何のこと…?」

「分からないけど、星野君って、いつも何かを避けるように行動してる気がするんだ。まるで、見えない壁に触れないように、って。でも、壁画の時、星野君は、いつもとは違う選択をした。私がそう感じただけだけど…」

葵の言葉は、僕の心の奥底に深く沈んでいた真実に、鋭く突き刺さった。彼女は、僕の能力そのものには気づいていなかったが、僕の行動原理の根底にある「何か」を確かに感じ取っていたのだ。

その夜、家に帰り、僕は自室のベッドに横たわった。僕の視界には、葵の言葉が幻影となってループしていた。「何かを避けるように行動してる…見えない壁に触れないように…」。僕は、自分が常に安全な方を選んできたと思っていた。それが、僕にとっての「正しい選択」だと。しかし、もし、僕が避けてきた「幻影に触れる」という行為が、実は僕自身が最も望んでいた未来への道だったとしたら?僕が触れることで幻影が消えるのは、僕の「選択しない」という意思によって、その未来の可能性が潰えていたからだとしたら?背筋に冷たいものが走った。

僕の人生は、常に「失敗を避ける」選択によって形作られてきた。友人を傷つけた中学のあの日の後悔が、僕をそうさせてきた。しかし、もし僕が避けてきた幻影の道こそが、本当の「良い未来」だったとしたら?僕はずっと、幸せな未来を自らの手で潰してきたことになる。この恐ろしい仮説は、僕のこれまでの価値観を根底から揺るがした。僕の目に映る幻影は、僕を縛りつける檻ではなかった。それは、僕が本当は望んでいた未来への、最後の「道標」だったのかもしれない。僕の心臓は、これまで感じたことのない速さで鼓動を打っていた。

第四章 消え去る境界線

葵の言葉と、自分自身の内なる問いかけに、僕は深く悩んだ。そして、ある日、一つの決断を下した。次に幻影が現れたら、僕は「恐れている方」に、いや、「これまで避けてきた方」に、意識的に「触れてみよう」と。それが、僕の臆病さを乗り越えるための、唯一の方法だと感じた。

その機会は、意外な形で訪れた。冬の凍てつく日、放課後、葵が部活で使う画材を倉庫から運んでいる姿を見た。重そうなダンボール箱をいくつも抱え、彼女は校舎の裏手に続く、凍結した細い坂道を歩いていた。僕の視界には、二つの幻影が鮮明に浮かび上がった。一つは、僕が彼女を助けに行き、二人で荷物を運んでいる幻影。しかし、その幻影の先には、僕が足を滑らせ、彼女を巻き込んで怪我をする、という最悪の未来が待っていた。もう一つは、僕が何もしないで、彼女が一人で無事に運び終える幻影だった。

これまでの僕なら、迷わず「何もしない」方の幻影を選ぶだろう。僕が介入することで、状況を悪化させる可能性があったからだ。しかし、今回は違った。僕の視界の隅で、葵が懸命にバランスを取ろうとしている姿が見える。彼女は、危うい状況ながらも、誰かに頼ろうとせず、一人で乗り切ろうとしている。その姿に、僕の胸が締め付けられた。

「これまで避けてきた方を選べ!」

僕は、自分自身に強く言い聞かせた。足元が滑り、葵を巻き込んで怪我をするかもしれない未来の幻影。それを、僕はあえて選ぶ。僕は深く息を吸い込み、幻影の中の、僕が葵を助けに行く姿に、全力で意識を集中させた。触れると消える。それは、僕が選択した未来の可能性が、現実として固定される瞬間だ。

僕が幻影に意識を向けた瞬間、足元が滑るという恐怖と、葵を助けたいという衝動が同時に押し寄せた。幻影は、これまでで最も鮮明な光を放ち、そして――一瞬の閃光の後、音もなく消え去った。

僕の目の前には、ただ葵が、重そうに荷物を運ぶ姿だけがあった。僕は迷わず走り出した。

「神崎!手伝うよ!」

僕が声をかけると、葵は驚いた顔で振り返った。彼女の足元が、ぐらりと揺れた。危ない!僕が駆け寄った瞬間、凍結した路面で僕の足が滑った。幻影の通りの未来が、現実になろうとしている。しかし、僕の体は反射的に、葵の方へ手を伸ばしていた。僕の指先が、彼女の腕に触れる。その瞬間、僕の視界から、すべての幻影が、まるで蜃気楼が消え去るように、完全に消滅した。

僕たちの体は、よろめきながらも、なんとか転倒を免れた。僕の視界には、もう未来の幻影は一つも映っていない。ただ、葵の驚いた顔と、彼女が抱えるダンボール箱、そして、僕が彼女の腕を掴んだ手の感触だけが、鮮明にそこにあった。

「星野君…?」

葵が心配そうに僕の顔を見た。僕は、言葉にならない感動と、これまで感じたことのない解放感に包まれていた。

「大丈夫。もう、大丈夫だよ」

僕の声は震えていたが、その表情は、きっとこれまでで一番穏やかだっただろう。僕の手は、幻影を掴むのではなく、確かな現実の温もりを掴んでいた。僕は、僕自身の意思で未来を選択したのだ。幻影が消えたのは、僕が選択に迷う必要がなくなったからだ。未来は、もはや僕の視界に現れる「見えない幻影」ではなく、僕自身の「確かな行動」によって、形作られるものへと変わった。

その後、僕たちは二人で、他愛もない話をしながら、重い画材を運んだ。あの幻影は、僕を縛りつけるものではなく、僕が本当の自分を見つけるための、回りくどい試練だったのかもしれない。青春とは、もしかしたら、選び忘れた未来の幻影ではなく、自らの手で選び取った、不確かな手触りの連続なのだ。僕の視界には、もう幻影は現れない。しかし、目の前の世界は、これまでよりもはるかに鮮明で、無限の可能性に満ちているように見えた。僕の隣には、いつも僕の心を揺さぶってきた葵の笑顔があった。僕たちの未来は、僕たちの手の中にある。