第一章 焦げ付く教室

「ふざけんなよ!」

怒声とともに、世界が揺らぐ。

教室の中央で男子生徒が蹴り上げた机が、放物線を描いて宙を舞った。

ドォン、と重い音が響くのと同時だ。

彼を中心に空気が陽炎のように立ち昇り、視界がぐにゃりと歪む。

「きゃっ!」

近くにいた女子生徒が悲鳴を上げ、後ずさる。

彼女の前髪がチリチリと音を立てて縮れていた。

鼻を突く、タンパク質が焦げた不快な臭い。

幻覚ではない。

真紅の火の粉が、男の全身から噴き出し、教室の酸素を食らい尽くそうとしている。

熱い。肌が焼けるようだ。

誰もがその「怒り」の具現化に怯え、遠巻きに彼を見つめる。

僕、アオイだけが、その光景を無感動に眺めていた。

僕の視界には、世界が極彩色の油絵のように映る。

怒りは赤く燃え、悲しみは青く澱み、嫉妬は紫に粘つく。

誰もが極彩色のオーラを垂れ流して生きている。

僕以外は。

ポケットの中の、銀縁の手鏡に指を這わせる。

冷たい金属の感触だけが、僕のリアルだ。

そっと取り出し、覗き込む。

鏡の中には、僕の顔がある。

だが、そこには色が乗っていない。

背景の教室は赤熱しているのに、僕だけが風景から切り取られたように、無色透明だった。

輪郭線だけの幽霊。それが僕だ。

「……また、これか」

ため息をつくと、鏡面が白く曇る。

それだけだ。僕の憂鬱は灰色にすらならない。

この暴れている彼を見ても、恐怖も共感も湧かない。

ただ「ああ、赤いな」と認識するだけ。

「アオイくん、大丈夫? 下がってて」

クラスメイトのミナが、僕の袖を引いた。

彼女からは、親愛を示す柔らかなピンク色の光がこぼれている。

その光は温かいスープのように、触れるものを安らげようとしていた。

「うん、ありがとう」

僕は口角を3ミリだけ上げる。

鏡で何度も練習した、一番「人畜無害」に見える角度で。

自分が透明だから、どんな色にも染まれる。

カメレオンのように背景に溶け込むことだけが、僕の生存戦略だった。

放課後。

屋上のフェンスに寄りかかり、夕焼けを浴びる。

空は血のような茜色に染まっているのに、僕の皮膚はその赤を弾き、透明なまま透けていた。

「いつか、僕にも色がつくのかな」

独り言をこぼし、手鏡を高く掲げる。

夕日を透かしてみても、鏡の中の僕は空っぽのままだ。

その時だ。

ビキリ。

不吉な音が、頭蓋の奥で響いた。

鏡が割れたのではない。

もっと深い、僕という存在を繋ぎ止めていた「留め金」が外れるような音。

「……え?」

鏡の中の僕の顔が、歪んだ。

透明ですらない。

そこにあったはずの「無」という概念さえ消え失せ、底なしのブラックホールが口を開けていた。

直後。

世界から「音」が消えた。

眼下の街を見る。

鮮やかだったネオンが、歩く人々のオーラが、まるで水に溶かした絵の具のように流れ落ちていく。

アスファルトのグレーに吸い込まれ、均一化されていく。

僕の空虚が、世界の色を飲み込んだのか?

遠くでサイレンが鳴り響くはずのパトカーが、無音で走っていく。

色の喪失は、世界の死を意味していた。

第二章 剥製たちの沈黙

翌朝、学校は死体安置所のように静まり返っていた。

「……よう」

教室のドアを開けると、親友のレンが机に突っ伏していた。

いつもなら、彼の周りには活気あふれるオレンジ色の火花が散っているはずだ。

今は、何もない。

土気色の肌。死んだ魚のような濁った瞳。

「レン、朝練は?」

「……行く意味、あんのか」

レンが顔を上げる。

その動作は酷く緩慢で、まるで油の切れたブリキのおもちゃのようだった。

表情筋が死滅している。

「ボールを蹴って、何になる。勝っても負けても、ただ疲れるだけだろ」

ゾッとした。

レンから『情熱』という機能が、外科手術で切除されたように消えている。

教室を見渡す。

誰も喋らない。

昨日机を蹴り飛ばした男子生徒も、虚空を見つめたまま、ピクリとも動かない。

まるで精巧に作られた蝋人形の群れだ。

「アオイくん」

背後から、乾いた声がした。

ミナだ。

彼女の愛らしいピンク色は跡形もなく、白黒写真のような顔色で立っていた。

「ねえ、聞いて。うちのタマが死んだの」

「え……」

彼女が可愛がっていた猫だ。

「車に轢かれて、ぐちゃぐちゃになってて。……でもね」

ミナは、唇の端を吊り上げて笑った。

頬は引きつり、目は全く笑っていない。

不気味な、張り付いた笑顔。

「何も感じないの。涙も出ない。ただ『掃除しなきゃ』って思っただけ。……私、化け物になっちゃったのかな」

彼女の冷たい指先が、僕の手首を掴む。

万力のような強さで。爪が食い込む。

「怖いよ、アオイくん。自分が自分でなくなっていくのが分かるの。助けて」

言葉とは裏腹に、彼女の声には抑揚がない。

それが余計に恐ろしかった。

このままでは、みんな「心」を失って死ぬ。

肉体は生きていても、中身が腐り落ちていく。

(嫌だ)

ミナの、あの温かいピンク色が消えるのは嫌だ。

レンの、暑苦しいオレンジ色が見られなくなるのは嫌だ。

「僕が、なんとかする」

根拠なんてない。

でも、僕のポケットの中にある手鏡だけが、微かに熱を帯びて脈打っていた。

僕の「空っぽ」が、飢えた獣のように何かを求めている。

僕はミナの手を振りほどき、教室を飛び出した。

色の消えた灰色の廊下を、全力で駆ける。

向かう先は、街外れの廃工場地帯。

鏡が、そちらの方角を指して熱くなっていたからだ。

第三章 溶け出す内臓、燃える氷

廃工場の鉄扉をこじ開けると、異臭が鼻をついた。

鉄錆と、カビと、そして濃厚な血の臭い。

薄暗い工場の奥、巨大なプレス機の上に、それはあった。

ボウ、ボウ、と音を立てて燃える、バスケットボール大の火球。

『情熱の赤』だ。

世界から剥がれ落ちた感情が、ここに吹き溜まっている。

「レンの……色だ」

僕は震える手で鏡を取り出す。

鏡面が、その赤を映し出し、飢えたように光った。

近づくと、肌が焼けるような熱気を感じる。

これはただの色じゃない。

高純度のエネルギーの塊だ。

「ぐっ……!」

火球に手を伸ばす。

指先が触れた瞬間、激痛が走った。

皮膚が焼けるなんて生易しいものじゃない。神経に直接、煮えたぎる鉛を流し込まれたような痛み。

『何のために走るんだ!』

『負けたくない、負けたくない!』

『俺を見ろ!』

レンの、そして誰かの強烈な自我が、津波のように僕の中に流れ込んでくる。

「う、あぁぁぁぁッ!」

僕は膝をつき、嘔吐した。

胃液ではなく、真っ赤な光を吐き出す。

他人の感情が、異物が、僕の内臓を食い荒らしながら侵食していく。

痛い。苦しい。熱い。

自分の体が風船のように膨らみ、破裂しそうな錯覚。

(やめろ……出ていけ……!)

本能が拒絶する。

僕は透明な器だ。こんな劇薬みたいな感情、受け止めきれるわけがない。

逃げ出そうと、踵を返しかけた時。

『助けて』

ミナの、あの能面のような笑顔が脳裏に焼き付いていた。

レンの、死んだ魚のような瞳が。

(……僕が逃げたら、あいつらは一生、あのままだ)

僕はずっと、空っぽであることを嘆いていた。

でも、空っぽだからこそ、あいつらの痛みを代わりに引き受けられるんじゃないのか?

「……上等だ」

僕は歯を食いしばり、口の中を切った。

鉄の味が広がる。

「全部、寄越せ……!」

僕は両手で、その灼熱の火球を抱きしめた。

服が焦げ、胸の皮膚が爛れる。

それでも、肉に食い込むほど強く抱きしめる。

鏡が、僕の胸と融合するように沈み込んでいく。

赤だけじゃない。

工場の隅に漂っていた『悲しみの青』も、『恐怖の黒』も、すべてが僕の渦に巻き込まれていく。

ゴォォォォッ!

僕の体を中心にして、感情の暴風雨が吹き荒れる。

血管の中をマグマが駆け巡り、脳髄が凍りつくような矛盾した激痛。

意識が飛びそうになるのを、必死で繋ぎ止める。

「混ざれ……!」

赤と青が衝突する。

紫色の火花が散る。

僕というミキサーの中で、無数の他人の色が叫び声を上げながら砕け散り、そして融合していく。

その時、胸の奥で、カチリと澄んだ音がした。

激痛が、スッと引いていく。

代わりに、今まで感じたことのない高揚感が満ちてきた。

鏡を覗き込む。

そこには、もはや単色ではない。

赤が青を包み込み、黄色が緑を貫き、無限の幾何学模様を描いて回転していた。

万華鏡(カレイドスコープ)。

「そうか……」

僕は透明じゃなかった。

僕は、鏡だったんだ。

世界の色を映し、取り込み、より美しく複雑に反射させるための、多面鏡。

「帰れ……みんなのところに!」

僕は工場の天井に向けて、咆哮した。

胸の万華鏡から、極光のようなレーザーが放たれる。

天井を突き破り、空へ。

そして雨のように、灰色の街へと降り注いでいく。

ただの「赤」や「青」じゃない。

僕というフィルターを通して練り上げられた、深みのある色彩。

悲しみを知ったからこその優しさ。

怒りを知ったからこその情熱。

世界が、鮮やかに書き換わっていく。

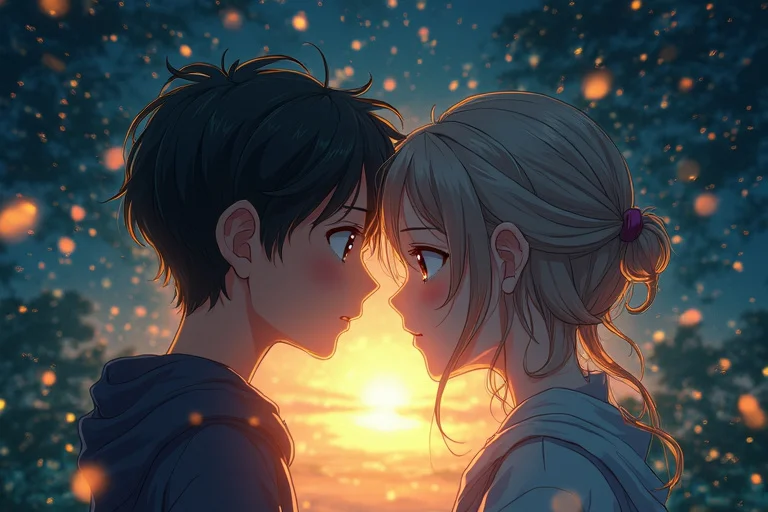

終章 万華鏡の瞳

世界は再び回り始めた。

以前よりも、少しだけ鮮やかに。

「アオイ! パス!」

昼休みの校庭。

レンの声が弾む。

彼の纏うオレンジ色は、以前の単純な「熱血」ではない。

悔しさの青や、不安の灰色が混ざり合った、夕焼けのような深いグラデーションを描いていた。

「ほらよ!」

僕はボールを蹴り返す。

下手くそなキックだが、不思議と楽しい。

「アオイくん、お弁当一緒にどう?」

ベンチからミナが手を振っている。

彼女のピンク色もまた、変化していた。

ただ甘いだけじゃない。喪失の痛みを知った、芯の強い桜色。

僕は汗を拭いながら、彼女の隣に座る。

「ねえ、アオイくん」

ミナが僕の顔を覗き込み、くすりと笑った。

「最近、アオイくんの目、すごく綺麗」

「そう?」

僕はポケットから手鏡を取り出した。

もう、あの「虚無」は映らない。

鏡の中の僕の瞳。

そこでは、レンのオレンジと、ミナの桜色と、空の青色が混ざり合い、ゆっくりと回転している。

一瞬たりとも同じ模様はない。

その時々に出会う人、感じる風、触れる感情によって、僕は無限に色を変える。

「……うん、悪くない色だ」

僕は鏡を閉じ、二人に笑いかけた。

作り笑いじゃない。

腹の底から湧き上がる、僕だけの色を乗せて。

風が吹く。

僕たちの周りで、無数の光の粒が舞い上がった。

それは世界で一番美しく、目まぐるしく変化する、僕たちの青春の形だった。