第一章 沈黙と不協和音

水瀬響(みなせひびき)の世界は、音で満ちていた。ただしそれは、誰にも聞こえない、彼だけの音だった。

強い感情が沸き立つたび、響の周囲にはその感情を具現化した「音の結晶」が生まれる。喜びは陽だまりのように温かい鈴の音の結晶。悲しみは水底に沈むような、冷たい水滴の音の結晶。そして、苛立ちや怒りは、耳を塞ぎたくなるようなガラスの軋む音を立てる、歪な結晶となって現れる。それらは響にしか見えず、聞こえない。ポケットや鞄の中に溜まっては、いつの間にか霧散していく、呪いのような秘密だった。

だから響は、心を凪の状態に保つ術を心得ていた。高校二年の教室。窓から差し込む初夏の光が埃をきらめかせ、クラスメイトたちの抑揚のない声が遠くに聞こえる。彼は誰とも深く関わらず、表情を消し、感情の振れ幅を極限まで小さくして日々をやり過ごしていた。ポケットの中が空っぽであることが、彼の平穏の証だった。

その平穏が破られたのは、月曜のホームルームだった。担任に連れられて入ってきた転校生、朝比奈奏(あさひなかなで)が、教室の空気を一変させた。

「朝比奈奏です!ピアノを弾くのが好きです。皆さんと早く仲良くなりたいです、よろしくお願いします!」

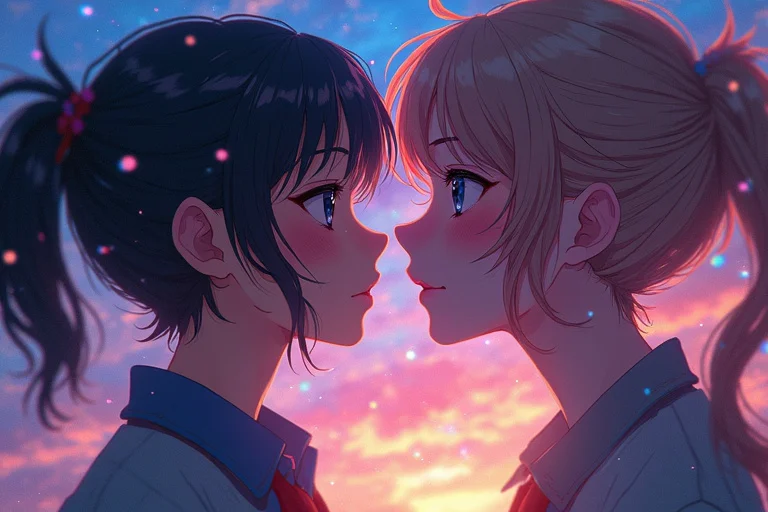

太陽をそのまま凝縮したような笑顔だった。彼女が溌溂と自己紹介を終え、深々とお辞儀をした瞬間、響は息を呑んだ。奏の周りに、ふわりと、虹色のシャボン玉のようなものがいくつも浮かび上がったのだ。それらは、響が知るどんな結晶とも違った。形はなく、ただ純粋な光の粒として舞い、心地よい和音のような気配を放って、すぐに消えた。

幻覚か。響は目をこすった。だが、席についた奏が隣の女子と楽しげに言葉を交わすたび、彼女の口元から、また小さな光の音符がこぼれ落ちるのが見えた。それは、響の生み出す物理的な「結晶」とは違う、もっと生命力に満ちた輝きだった。

「ねえ、君、名前は?」

不意に、その奏が響の机の前に立っていた。大きな瞳が、まっすぐに響を射抜く。響は心臓が跳ねるのを感じた。まずい。感情が波立つ。ポケットの中で、カラン、と小さな鈴の音が鳴る結晶が一つ生まれたのを感じ、彼は慌てて無表情を装った。

「……水瀬響」

「ひびき?いい名前!音楽みたいだね」

奏は屈託なく笑った。その笑顔からまた光が舞う。響は、自分の世界を侵食してくるその眩しさに耐えきれず、そっと視線を逸らした。この日から、響の必死に守ってきた沈黙の世界に、美しい、けれど心をかき乱す不協和音が鳴り響き始めた。

第二章 音楽室の二重奏

朝比奈奏は、磁石だった。彼女がいるだけで、自然と人の輪ができる。その中心で彼女はいつも笑い、そのたびに響だけが見える光の音符を振りまいていた。響は、そんな彼女を遠巻きに眺めながら、ポケットの中で増えていく小さな結晶の感触に戸惑っていた。奏と目が合うだけで生まれる鈴の音。彼女の笑い声が聞こえるだけで生まれる、微かなハープのような音。それらは心地よかったが、同時に、自分の内側を暴かれるような居心地の悪さも感じていた。

ある日の放課後、響は古びた第二音楽室で本を読んでいた。そこは彼の避難場所だった。埃っぽい空気と、日に焼けたカーテンの匂い。静寂だけが満ちるこの場所では、心の波も穏やかでいられる。

不意に、ぎぃ、と扉が開く音がした。そこに立っていたのは、奏だった。

「あ、やっぱりここにいた。水瀬くん、いつも一人だよね」

奏は当たり前のように中へ入ってくると、部屋の隅に置かれたグランドピアノの蓋をためらいなく開けた。

「……別に」

「弾いてもいい?」

響が答える前に、奏の指が鍵盤の上を滑り始めた。ショパンのノクターン。窓から差し込む西日が彼女の横顔と長い髪を金色に染め、紡ぎ出される旋律が、古い音楽室の空気を震わせた。

その瞬間、響は見た。奏の指先から、鍵盤から、そして彼女の身体全体から、無数の光の粒子が溢れ出すのを。それは星屑の川のように音楽室の中を流れ、壁に染み付いた古い記憶を呼び覚ますようにきらめいた。それは、響の孤独な世界で鳴る音とは全く違う、誰かの心に届くための、優しく力強い音の奔流だった。

曲が終わっても、響は動けなかった。感動、という陳腐な言葉では言い表せない感情が胸を締め付ける。ポケットの中で、これまで感じたことのないほど温かく、複雑な音色を奏でる結晶が、いくつも生まれていた。

「……すごいな」

思わず、心の声が漏れた。奏は少し驚いたように響を見ると、はにかむように笑った。

「ありがとう。水瀬くんは、何か楽器やらないの?」

「やらない。……聞くのは、好きだけど」

「そっか。ねえ、私の音、どう聞こえる?」

核心を突くような質問に、響は息を詰めた。どう答えるべきか分からない。君の周りには光の音符が舞っている、なんて言えるはずがない。

「……綺麗だと、思う」

そう答えるのが精一杯だった。奏は少しだけ寂しそうな顔をしたが、すぐにいつもの笑顔に戻った。「また聞かせに来るね」と言って、彼女は音楽室を出ていった。

一人残された音楽室で、響はポケットから、生まれたばかりの結晶を一つ取り出した。それは小さな宝石のように光を反射し、触れると、まるで奏のピアノの旋律が凝縮されたような、優しく、そしてどこか切ない音色を響かせた。彼は初めて、自分の体質を、呪いではなく、何か特別なものなのかもしれないと、ほんの少しだけ思った。

第三章 砕け散った秘密

文化祭が近づくにつれ、学校全体が浮き足立った空気に包まれていた。響のクラスは演劇をやることになり、奏は劇中音楽のピアノ演奏を担当し、響は不本意ながら大道具の係に任命された。奏と関わる時間が増えれば増えるほど、響のポケットは色とりどりの音の結晶で満たされていった。それは、彼の感情がかつてないほど豊かに揺れ動いている証だった。

事件が起きたのは、文化祭前日の放課後だった。最後の大道具である背景画の仕上げをしていた時、クラスメイトの一人が誤ってペンキのバケツを倒してしまった。緑色のペンキが、奏が置いていた大切な楽譜の上に無残に広がった。

「ご、ごめん、朝比奈さん!」

慌てて謝る男子生徒。奏は一瞬、顔をこわばらせたが、すぐに笑顔を作って「大丈夫、大丈夫!乾かせばなんとかなるよ」と気丈に振る舞った。だが、その笑顔が、ひどく痛々しいものであることを響は見抜いていた。彼女の周りに舞う光の音符が、一瞬だけ、灰色にくすんで見えたからだ。

クラスメイトたちが帰り支度を始める中、響は奏が一人、汚れた楽譜をハンカチで必死に拭いているのを見ていた。その懸命な姿に、響の胸の中で何かが軋んだ。守ってあげたいという衝動と、何もできない自分への苛立ち。二つの感情が激しくぶつかり合う。

「……俺がやる」

響は奏から楽譜をひったくるように取った。

「え?」

「平気な顔、するなよ。大事なものなんだろ」

言葉が、思ったよりもずっと棘のある響きになった。奏は驚いて目を見開いた。

「水瀬くん……。でも、これは私の……」

「どうせ俺には関係ないって言いたいのか!」

感情の堰が、切れた。嫉妬、劣等感、庇護欲、自己嫌悪。混沌とした感情が爆発し、濁流となって響の身体を突き抜ける。その瞬間、彼のポケットから、溜め込んでいた音の結晶が一斉に溢れ出した。鈴の音、ハープの音、そして、それらを掻き消すほどの、耳障りなガラスの軋む音、金属が引き裂かれるような不協和音。色も形もバラバラな結晶が、ジャラジャラと音を立てて、夕暮れの教室の床に散らばった。

世界が、止まった。

やってしまった。この忌まわしい秘密を、一番知られたくない相手に見られてしまった。軽蔑される。気味悪がられる。もう、二度と彼女のピアノは聞けない。絶望が響の心を黒く塗りつ潰す。

彼は顔を上げられなかった。ただ、床に散らばる自分の醜い感情の残骸を見つめていた。奏の沈黙が、死刑宣告のように重くのしかかる。

やがて、小さな声が聞こえた。

「……それ」

奏の声は、震えていた。

「……私も、見えるよ」

響は弾かれたように顔を上げた。奏は、床の結晶を指差していた。その瞳は恐怖や嫌悪ではなく、信じられないものを見るような驚きと、そして、深い共感の色をたたえていた。

「私の音はね、みんなに見えちゃうの。聞こえちゃうの。だから、いつも笑ってなきゃいけなかった。綺麗な音を奏でなきゃって……。でも、水瀬くんの音は、水瀬くんだけのものなんだね」

奏は床にしゃがみ込むと、そっとガラスの破片のような結晶を一つ、指先でつまみ上げた。それは響の自己嫌悪が生み出した、最も醜い結晶のはずだった。

「痛そうな音がする。……でも、すごく、綺麗だよ」

奏の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは床に落ちると、透き通った水滴の結晶となり、コロン、と優しい音を立てた。響がいつも生み出していた、悲しみの音と同じだった。彼の価値観が、世界が、根底から覆った瞬間だった。

第四章 きみと僕だけのソナタ

あの放課後から、二人の間には新しい空気が流れ始めた。響は初めて、自分の体質のすべてを奏に話した。感情を抑え込むことで自分を守ってきたこと。彼女の放つ光に惹かれ、同時に怯えていたこと。奏は静かに耳を傾け、そして、自分の秘密も打ち明けてくれた。彼女の「音」は周囲の人間にも微かな影響を与えるため、自分の感情が誰かを傷つけないよう、常にポジティブでいようと努めてきたのだという。太陽のような彼女の笑顔が、血の滲むような努力の上に成り立っていることを知り、響の胸は締め付けられた。

文化祭当日。体育館のステージで、奏がピアノの前に座った。照明が彼女を照らし出す。響は客席の隅から、固唾を飲んでその姿を見守っていた。

奏の指が鍵盤に触れる。流れ出したのは、彼女が作曲したというオリジナル曲だった。それは、静かな悲しみを湛えた旋律から始まり、やがて戸惑い、葛藤し、そして最後には全てを受け入れるような、希望に満ちた力強い調べへと変わっていく。

響には見えた。彼女の周りに舞う光の音符が、これまでにないほど多彩な色を放っているのが。喜びの金色、悲しみの青、情熱の赤。それらが混ざり合い、一つの壮大なタペストリーのようにステージを彩っていく。彼女はもう、綺麗な音だけを奏でることをやめたのだ。すべての感情を旋律に乗せ、ありのままの自分を表現していた。その演奏は、体育館にいる全ての人の心を揺さぶり、誰もが息をすることも忘れて聴き入っていた。

演奏を聴きながら、響はそっと自分のポケットに手を入れた。そこには、一つの新しい結晶が、静かに生まれていた。奏への感謝、憧れ、共感、そして未来への淡い希望。様々な感情が溶け合って生まれたそれは、どんな色とも断定できない、虹のように複雑で温かい光を放っていた。触れると、静かだが、どこまでも深く豊かな和音が響く。

それは、誰にも見えない、誰にも聞こえない、響だけの宝物だった。

演奏が終わり、割れんばかりの拍手が巻き起こる。ステージの上で深々とお辞儀をする奏と、ふと目が合った。彼女は、響だけに分かるように、小さく、そして最高の笑顔を見せた。

響はもう、自分の内側で鳴り響く音を恐れない。心の揺らぎを、無理に押し殺すこともしない。喜びも、悲しみも、怒りさえも、すべてが自分自身を形作る、かけがえのない音色なのだと知ったからだ。

客席の片隅で、彼は静かに微笑んだ。その瞬間、彼の唇の端から、カラン、と小さな鈴の音が一つ、きらめくように生まれて、優しい余韻を残して消えていった。青春とは、きっと、自分だけの音を見つけ出すための、不器用で、けれど愛おしい二重奏(デュエット)なのかもしれない。