第一章 届かないはずの声

水島蓮の朝は、灰色にくすんだ静寂から始まる。一年前に妻の沙希を病気で亡くして以来、世界から色が抜け落ちてしまったかのようだった。かつては情熱を注いだ料理人の仕事も辞め、今はデータ入力をこなすだけの無味乾燥な日々。アパートの窓から見える空も、道端に咲く花も、すべてが薄い膜を隔てた向こう側の出来事のように感じられた。

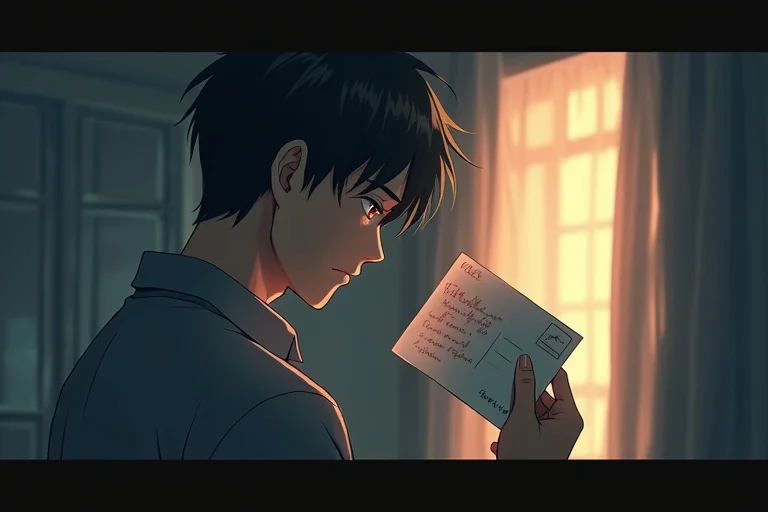

その日も、蓮はいつものように重い身体を引きずって郵便受けを覗いた。請求書の束に混じって、一枚の葉書が紛れ込んでいるのに気づいた。何の変哲もない、風景写真の葉書。しかし、蓮の心臓は、その宛名書きを見た瞬間に凍りついた。そこには、インクが滲むような優しい筆跡で、間違いなく『水島 蓮 様』と書かれていた。沙希の字だった。

あり得ない。震える指で葉書を裏返す。短い文章が綴られていた。

『明日は一日、冷たい雨が降るみたい。蓮は夢中になると傘を忘れるから、気をつけてね。クローゼットの一番奥に、私がプレゼントした紺色の傘、まだあるかな?』

日付は、明日。そして、消印は昨日のものだ。脳が理解を拒む。誰かの悪質な悪戯か? 沙希の筆跡を真似られる人間がいるというのか。蓮は苦々しい思いで葉書をテーブルの隅に放り投げた。死者を弄ぶ行為に、腹の底から冷たい怒りが湧き上がった。

翌朝、蓮はカーテンの隙間から差し込む鈍い光で目を覚ました。窓の外では、予報にはなかった冷たい雨が、アスファルトを黒く濡らしていた。蓮は息を呑み、テーブルに置かれた葉書に目を走らせる。そして、まるで何かに引き寄せられるようにクローゼットを開けた。一番奥。埃をかぶった段ボール箱の影に、見覚えのある紺色の傘が、静かに立てかけられていた。

その日から、奇妙な葉書は毎日届くようになった。一日も欠かすことなく、明日の日付で。それは常に、些細で、ありふれた未来の断片を告げていた。『近所のパン屋さんの角を曲がったところ、白と黒の猫が日向ぼっこしてるよ。きっと君に癒しをくれる』。その言葉通りに歩いてみると、本当に丸々とした猫が気持ちよさそうに眠っていた。蓮は思わず足を止め、その柔らかな寝息に、忘れていた安らぎを感じた。

蓮は混乱していた。これは奇跡なのか、それとも巧妙な罠なのか。しかし、沙希の筆跡で綴られる優しい言葉は、蓮の乾ききった心に、少しずつ潤いを与えていった。灰色だった世界に、淡い色彩が戻り始めた。彼は毎朝、郵便受けを開けるのが待ち遠しくなった。それは、死んだはずの妻との、秘密の対話のようだった。蓮は、この奇妙な現象の正体を突き止めようとは思わなかった。ただ、この温かい魔法が、一日でも長く続くことだけを願っていた。

第二章 過去に咲く花

葉書のある生活は、蓮の時間をゆっくりと溶かし始めた。沙希を失ったあの日から止まっていた時計が、再びカチ、カチ、と音を立てて動き出すかのようだった。

『週末は晴れるから、シーツを洗いましょう。お日様の匂いがするシーツで眠るのは、最高の贅沢だよ』

その葉書を読んだ蓮は、久しぶりにベランダにシーツを干した。白く大きな布が風をはらんで膨らむ様を、ぼんやりと眺める。取り込んだシーツからは、沙希の言った通り、懐かしい太陽の匂いがした。その夜、蓮は久しぶりに深い眠りに落ちた。夢の中に、微笑む沙希が出てきた気がした。

葉書は、蓮を家の外へと誘った。『駅前の本屋さんに、君が好きだった作家の新刊が出てる。たまには物語の世界に浸るのも悪くない』。その言葉に導かれて本屋へ向かい、手に取った小説は、心を揺さぶる傑作だった。かつて二人で感想を語り合った夜を思い出し、蓮の胸は甘く痛んだ。

蓮は、沙希がまるで空の上から自分のことを見守ってくれているのだと、本気で信じ始めていた。そうでなければ、こんなにも的確に自分の心を慰める言葉を届けられるはずがない。彼は沙希の遺品をもう一度丁寧に整理してみた。日記や手紙、何か手がかりはないか。しかし、そこには生前の思い出が詰まっているだけで、未来からの葉書に繋がるものは何も見つからなかった。

ある朝、届いた葉書には、いつもと少し違うことが書かれていた。

『寝室の古いアルバムを開いてみて。一番後ろのページに、忘れていた宝物があるから』

言われるがまま、蓮は本棚の奥から分厚いアルバムを取り出した。表紙をめくると、付き合い始めた頃のぎこちない二人がいて、結婚式の幸せそうな二人がいて、何気ない日常を切り取った笑顔、笑顔、笑顔が溢れていた。一枚一枚、ページをめくるたびに、鮮やかな記憶が蘇り、涙が滲む。そして、一番後ろのページ。フィルムを差し込むビニールのポケットに、一枚だけ、現像された写真が挟まっていた。

それは、近所の丘の公園で撮った写真だった。蓮がプロポーズした日だ。夕日に照らされて、沙希は見たこともないくらい幸せそうな顔で笑い、蓮は少し照れくさそうに、それでも全力で彼女を抱きしめている。蓮自身も忘れていた一枚だった。写真の裏には、沙希の丸い字で『私の宝物。私の永遠』と書かれていた。

涙が、写真の上にぽたぽたと落ちた。もう、疑う気持ちはなかった。これは沙希からのメッセージだ。彼女は時を超えて、今も自分を愛し、支えてくれている。蓮は写真を胸に抱きしめ、声を上げて泣いた。孤独ではなかった。自分は一人ではなかったのだ。この温かい確信が、蓮の心を強く満たした。

第三章 桜の木の下で

宝物の写真を見つけてから数日後、蓮の元に届いた葉書は、彼を動揺させるのに十分な内容だった。

『来週の土曜日、午後二時に、あの丘の公園の桜の木の下に来て。最後に、あなたに伝えたいことがあるの』

最後。その言葉が、蓮の胸に重く突き刺さった。この奇跡が終わるという予感。同時に、もしかしたら、という淡い期待が芽生えた。沙希に会えるのかもしれない。声が聞けるのかもしれない。たとえそれが幻でも、一目だけでいい。

約束の日までの七日間、蓮は落ち着かなかった。仕事をしながらも、頭の中は公園のことでいっぱいだった。何を着ていこうか。何を話そうか。まるで初めてのデートに臨む少年のように、心が浮き足立っていた。

そして、土曜日。蓮は少しだけお洒落をして、家を出た。空は葉書の予言通り、雲ひとつない快晴だった。公園の坂道を上りながら、心臓が早鐘を打つ。桜の木は、葉をすっかり落とし、冬の空に向かって枝を伸ばしていた。その下に、誰かが立っている。逆光で顔は見えない。沙希だろうか。蓮は期待に胸を膨らませ、歩を速めた。

しかし、近づくにつれて、その人影が男性であることに気づいた。そこに立っていたのは、ほとんど交流のなかった、沙希の父親だった。厳格で、口数が少なく、蓮は彼を少し苦手としていた。義父は、蓮に気づくと、気まずそうに俯いた。

「…来てくれたか」

絞り出すような声だった。蓮は戸惑いを隠せない。

「お義父さん…どうしてここに? 沙希は…」

その問いに、義父は答えなかった。代わりに、持っていた大きな鞄を開け、中から分厚い葉書の束を取り出した。見覚えのある、沙希の筆跡で埋め尽くされた葉書の束。

「…すまなかった」

義父は深々と頭を下げた。

「全部、私が投函していたんだ」

蓮の頭は真っ白になった。義父は、震える声で真相を語り始めた。葉書はすべて、沙希が亡くなる前の数ヶ月、ホスピスのベッドの上で書き溜めていたものだった。日に日に弱っていく体で、それでも、残される蓮のために、未来の蓮を想像しながら、一日一枚、葉書を書いていたのだという。

「あの子は、君の未来を信じていた。自分が死んだ後、君が悲しみに暮れることもわかっていた。でも、いつか必ず立ち直って、また笑って、美味しいご飯を作って、前を向いて歩き出すと。…その、未来の君に向けて、この手紙を書いていたんだ」

『明日は雨』という葉書は、義父が天気予報を確認し、何百枚もの葉書の中から合致するものを選んで投函していた。『近所の猫』は、義父が散歩の途中で見かけ、それに合う葉書を探して投函したのだという。偶然と、義父の不器用な、しかし懸命な協力によって作られた、ささやかな魔法だったのだ。

「あの子に…頼まれたんだ。『お父さん、どうか蓮を支えてあげて』と。わしは、娘との最後の約束を果たしたかっただけなんだ」

蓮は、その場に崩れ落ちそうになった。奇跡ではなかった。天国からのメッセージでもなかった。それは、沙希の、想像を絶するほど深い愛の結晶であり、無口な父親が娘への愛を貫いた証だった。知らなかった。沙希が、死の恐怖と闘いながら、自分の未来のために、これほどのものを遺してくれていたなんて。そして、その想いを、この不器用な父親が、一年間、ずっと守り続けてくれていたなんて。

蓮は、溢れ出す涙を止めることができなかった。それは悲しみの涙ではなかった。感謝と、愛しさと、そして計り知れない温かさに満ちた涙だった。

第四章 未来への返信

義父は、残りの葉書の束を、そっと蓮の手に渡した。ずっしりと重い。それは、沙希が蓮のために遺した、未来そのものの重さだった。何年分あるのだろう。これから先の人生で、蓮を励まし続けるための、数え切れないほどの言葉たち。

「ありがとう…ございます」

蓮は、絞り出すように言った。そして、義父に向かって、深く、深く頭を下げた。言葉はいらなかった。その一礼に、すべての感謝が込められていた。義父は何も言わず、ただ、蓮の肩を一度だけ、力強く叩いた。二人の間にあった見えない壁が、静かに溶けていくのを感じた。

家に帰り、蓮は葉書の束をテーブルの上に広げた。一枚一枚、沙希の温もりが宿っているかのようだ。蓮はそれを、桐の美しい箱を見つけてきて、大切にしまい込んだ。そして、一番上にあった一枚だけを、手元に残した。そこには、こう書かれていた。

『いつか、あなた自身の言葉で、あなたの物語を綴ってね。私の物語は、ここで終わり。でも、あなたの物語は、ここから始まるのだから』

蓮は、その葉書を静かに読んだ後、大切に箱に戻した。そして、固く決意した。明日からはもう、葉書に頼るのはやめよう、と。この箱は、開けない。沙希の愛は、もう十分に受け取った。これからは、自分の足で未来を歩かなければならない。沙希が信じてくれた、自分の未来を。

数年の月日が流れた。

小さなレストランの厨房に、蓮の姿があった。彼は料理人に戻っていた。彼が作る料理は、奇をてらったものではないが、口にした誰もが「温かくて、優しい味がする」と笑顔になる。店は、いつも客の穏やかな笑い声で満ちていた。

店の片隅にある蓮の書斎には、あの桐の箱が、今も大切に置かれている。彼はもう、一度もその箱を開けてはいない。けれど、その存在が、彼が未来へ踏み出すための、永遠のお守りになっていた。

ある晴れた日の午後、休憩時間に店の外に出た蓮は、空を見上げた。どこまでも青く澄んだ空。その向こうに、沙希の笑顔が見えるような気がした。彼はそっと目を閉じ、心の中で語りかけた。

見てるか、沙希。俺、ちゃんとやってるよ。君がくれた未来を、俺は、俺の足で歩いてる。

目を開けると、世界は鮮やかな色彩に満ちていた。蓮は、穏やかに微笑んだ。その顔にはもう、かつての灰色の影はどこにもなかった。