第一章 歪な依頼品

壁一面に並んだガラスの小瓶が、アトリエの控えめな照明を浴びて、星屑のように瞬いていた。一つ一つに、誰かの人生で最も輝いた瞬間が封じ込められている。笑い声は金色の粒子に、涙は青い燐光に、愛情は温かい橙色の揺らぎに。俺、桐谷朔(きりたに さく)の仕事は、この「思い出」を人の記憶から抽出し、永遠に色褪せないオブジェへと結晶化させることだ。人は俺を「記憶保存士」と呼ぶ。

他人の幸福な記憶に触れることは、俺自身の空虚な内面を埋めるための、一種の鎮痛剤だった。初恋の甘酸っぱさ、結婚式の誓い、我が子の誕生。完璧にパッケージされた幸福を日々扱ううちに、俺は人生を達観した気になっていた。どんな記憶も、結局は光と色の美しいパターンに過ぎないのだと。

だから、その依頼が持ち込まれた時、俺の確立された世界観は、初めて音を立てて軋んだ。

依頼主は、水城佳乃(みずしろ よしの)と名乗る、銀色の髪を上品にまとめた老婦人だった。彼女の佇まいは、まるで古いフランス映画から抜け出してきたように静かで、その瞳の奥には深い湖のような穏やかさがあった。

「お願いしたいのは、亡き夫との、最も幸せだった思い出です」

よくある依頼だ。そう思いながら、俺は抽出用のヘッドギアを準備した。しかし、彼女が続けた言葉に、俺は思わず手を止めた。

「夫が、ひまわり畑で、見知らぬ若い女性と手を取り合って笑っていた、あの夏の日の記憶を」

俺は眉をひそめた。聞き間違いか? 夫と別の女性との幸せな記憶? それが、彼女にとって「最も幸せな思い出」だというのか。不倫の証拠でも保存したいという、歪んだ復讐心だろうか。だが、彼女の表情に憎悪や皮肉の色は微塵もなかった。ただ、慈愛に満ちた微笑みがあるだけだった。

「あの日の光景を、どうか、この手の中に残したいのです。彼が最も彼らしかった、あの瞬間を」

その声は、祈りにも似て切実だった。俺の仕事の信条は、依頼主の記憶の価値を問わないこと。たとえそれがどれほど奇妙で、不可解なものであっても、依頼は依頼だ。俺はプロとして、静かに頷いた。だが、胸の奥で、今まで感じたことのない種類のざわめきが生まれていた。この依頼は、俺がこれまで扱ってきたどの「幸福」とも、明らかに異質だった。

第二章 記憶の海流

記憶抽出のプロセスは、依頼人の意識の深海に潜るようなものだ。ヘッドギアを装着した佳乃さんが静かに目を閉じると、俺の目の前のモニターには、彼女の記憶が色と音の奔流となって映し出される。俺はその海流の中から、目的の「ひまわりの記憶」という名の魚を釣り上げる漁師だ。

佳乃さんの記憶の海は、驚くほど穏やかで、温かい光に満ちていた。まず流れ込んできたのは、夫・雄大さんとの数々の断片だ。縁側で二人並んでお茶を飲む午後。淹れたてのコーヒーの香ばしい匂い。雄大さんの無骨だが温かい手が、彼女の冷えた指を包み込む感触。古いレコードが奏でるジャズの音色。それらはどれも、ありふれているが故に尊い、愛に満ちた日々の記録だった。

「雄大さんは、本当に不器用な人でした」セッションの合間に、佳乃さんはぽつりぽつりと語った。「でも、私の好きな花の色も、好きな曲も、全部覚えていてくれた。言葉にはしないけれど、いつも行動で示してくれる人でした」

その言葉を裏付けるように、記憶の中の雄大さんは、いつも佳乃さんの隣で優しく微笑んでいた。その姿を見れば見るほど、俺の混乱は深まっていく。こんなにも深く愛し合っていた夫婦の間に、一体何があったというのか。ひまわり畑の若い女性は、本当に存在するのか。あるいは、これは佳乃さんの妄想や、記憶の混濁が生み出した幻影なのではないか。

「佳乃さん、本当に、その記憶でよろしいのですか? 例えば、この、結婚三十周年の記念旅行の記憶などは……素晴らしい金色を放っていますが」

俺は、アルプスの山々を背景に寄り添う二人の記憶を指し示しながら、遠回しに提案した。だが、彼女は静かに首を振った。

「いいえ。あれはあれで素敵な思い出です。でも、私が残したいのは、あのひまわり畑だけなのです」

彼女の意志は、凪いだ海のように揺るぎなかった。俺はそれ以上何も言えず、再び彼女の意識の深海へと潜っていく。美しい夫婦の思い出の層をいくつも通り過ぎ、さらに深くへ。まるで、輝くサンゴ礁の先に、暗く冷たい海溝が待ち受けているかのように。俺は、自分が見つけ出そうとしているものが、この老婦人の心を深く傷つけるだけの、残酷な真実に違いないと半ば確信していた。

第三章 ひまわり畑の二重奏

数日間にわたる探索の末、俺はついにその記憶を発見した。それは、佳乃さんの記憶の海の、最も深い場所に、ぽつんと灯台のように浮かんでいた。

モニターに映し出された光景に、俺は息を呑んだ。

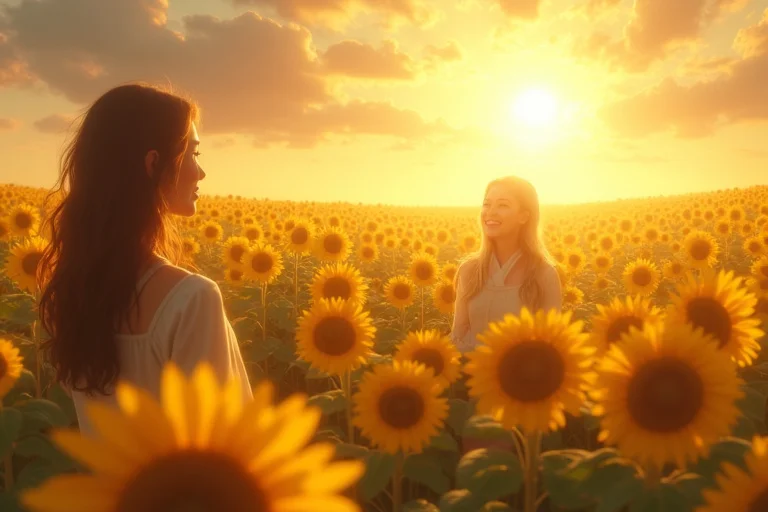

夏の終わりの、少し傾いた陽光が、見渡す限りのひまわり畑を黄金色に染めている。その中央で、白髪の雄大さんが、二十代ほどの若い女性と手を取り、ぎこちなくステップを踏んでいた。彼の表情は、ここ数年の記憶の中では見たことのないほど、晴れやかで、純粋な喜びに満ちていた。まるで少年のように、彼は笑っていた。

傍らの若い女性は、白いワンピースを着て、楽しそうに彼に合わせて体を揺らしている。その光景は、誰がどう見ても、年の離れた恋人同士の幸福な一場面だった。そして、佳乃さんは、その光景を少し離れた木陰から、じっと見つめていた。彼女の視点から映し出されるその光景には、音がない。ただ、風に揺れるひまわりのざわめきと、遠い蝉の声だけが聞こえていた。

これが、彼女が「最も幸せ」と呼んだ記憶か。夫の裏切りを、ただ静かに見つめることしかできなかった、痛ましい記憶。俺は胸が締め付けられるのを感じながら、抽出した記憶をプリズム・コアに封じ込める作業を開始した。

その時だった。

通常、記憶は依頼人の単一視点で固定されるはずなのに、モニターに激しいノイズが走った。そして、まるでチャンネルが切り替わるように、視点がふっと変わったのだ。

目の前に広がったのは、先ほどと同じひまわり畑。だが、今度は雄大さんの視点だった。彼の目の前で、白いワンピースの女性が微笑んでいる。風が彼女の黒髪を優しく揺らす。その顔は、先ほど遠くから見た女性のものではなかった。それは、驚くほど若く、美しい――佳乃さんその人の顔だった。

混乱する俺の脳裏に、新たな情報が流れ込んでくる。雄大さんの思考の断片だ。『佳乃……きれいだよ……初めて会った時と、何も変わらない……』。

彼の視界の端に、木陰で自分たちを見つめる、銀髪の老婦人の姿がぼんやりと映る。だが、彼の認識の中では、それは誰か知らない他人だった。

そして、視点は再び木陰の佳乃さんへと戻る。彼女の頬を、一筋の涙が伝っていた。それは悲しみの涙ではなかった。安堵と、愛しさと、そしてどうしようもない切なさが溶け合った、温かい涙だった。

俺は全てを理解した。

雄大さんは、病によって記憶を失い、最愛の妻の顔さえも分からなくなっていたのだ。あの日、ひまわり畑を訪れた時、彼はたまたまそこにいた見知らぬ若い女性(おそらく施設のヘルパーか何かだろう)の中に、若き日の妻・佳乃の面影を幻視した。そして、病に閉ざされていた彼の心は、その一瞬だけ、愛する人との幸福な記憶を取り戻し、あの無垢な笑顔を見せたのだ。

佳乃さんが保存したかったのは、夫の裏切りではない。夫が自分を忘れてしまってもなお、その魂の奥底には、自分への愛が確かに存在していたという証。そして、その奇跡のような瞬間を、介護に疲れ果てた彼女自身が、少し離れた場所から、涙をこらえながら見守っていた。それこそが、彼女にとっての「最も幸せだった思い出」の、残酷で、あまりにも美しい真相だった。

第四章 彼方からのアンサー

俺は震える手で、抽出装置のパラメーターを調整した。通常ではありえない操作だった。佳乃さんの視点から見た「沈黙のひまわり畑」と、混線してきた雄大さんの視点から見た「幻の妻と踊るひまわり畑」。俺はこの二つの記憶を、捨てることも、分けることもしなかった。

俺は、二つの視点を、まるで二重螺旋のように絡み合わせながら、一つのプリズム・コアに封じ込めた。それは、俺のキャリアの中で初めての試みだった。美しいだけの幸福ではない。痛みと愛が、悲しみと喜びが不可分に結びついた、複雑で、それでいて完璧な形の「思い出」を、そのままの形で保存したかった。俺の職人としてのプライドと、一人の人間としての感動が、そうさせた。

数日後、完成したオブジェを佳乃さんに手渡した。それは、手のひらに収まるほどの、ひまわりの花を模したガラス細工だった。中を覗き込むと、角度によって、木陰から静かに二人を見つめる視点と、愛する人の幻影と無心に踊る視点が、交互に現れては消える。二つの光が、互いを追いかけるように、プリズムの中で永遠に明滅していた。

佳乃さんはそれをそっと受け取ると、慈しむように胸に抱いた。

「……見えるわ。あの人の笑顔も、それを見ていた私の心も、全部ここにある」

彼女の瞳から、あの日と同じ、温かい涙がこぼれ落ちた。

「ありがとう。これで、あの子も、私も、いつでもあの日に帰れる。……あなたは、ただの記憶の職人じゃないのね。人の心の、本当の価値が分かる人だわ」

その言葉は、俺の心の奥深くに、静かに、しかし確かに響いた。

アトリエへの帰り道、夕暮れの街がセピア色に染まっていた。俺はいつも、この時間に自分の空虚さを感じていた。他人の輝かしい過去の光を浴びるだけで、自分自身の過去は、蓋をしたまま埃をかぶらせていたからだ。俺には、父親と最後に交わした、些細な口論の記憶がある。謝る機会を永遠に失ってしまった、苦い後悔の記憶だ。俺は、それを不完全で、価値のないものだと思い込み、ずっと目を逸らしてきた。

だが、佳乃さんは教えてくれた。思い出の価値は、出来事の幸不幸で決まるのではない。痛みや後悔でさえも、それを見つめる心次第で、かけがえのない宝物になり得るのだと。

アトリエに戻った俺は、壁に並ぶ他人の幸福の光には目もくれず、自分のための記憶抽出装置の前に座った。そして、ゆっくりとヘッドギアを手に取る。これから俺が向き合うのは、金色の粒子でも、青い燐光でもないだろう。おそらくは、鈍い鉛色の、棘のある記憶だ。

それでも、今はもう怖くなかった。不完全な記憶の中にこそ、未来へ進むための、本当の答えが隠されているのかもしれない。俺は、自分のための「記憶保存士」になるために、静かにスイッチを入れた。窓の外では、一番星が瞬き始めていた。