「取り壊し、来月からだってさ。俺たちの旧校舎」

クラスメイトの誰かが投げた言葉が、やけに耳に残った放課後。俺、相田海斗は、まるで何かに引き寄せられるように、図書室の郷土史料コーナーに足を踏み入れていた。目的は、創立百周年記念誌。パラパラとページをめくっていると、袋とじになっていたページの間から、一枚の黄色く変色した紙が滑り落ちた。

拾い上げたそれは、手描きの地図だった。インクは滲み、角は擦り切れている。描かれているのは、紛れもなく、あの旧校舎の見取り図。そして、地図の隅には、震えるような文字でこう書かれていた。

『星辰儀の針が真南を指す時、学び舎の心臓にて、最高の宝が待つ』

心臓が、ドクンと大きな音を立てた。宝探し。子供の頃に誰もが夢見た、魔法の言葉だ。

「何それ、面白そうじゃん!」

背後から突然聞こえた声に、俺は飛び上がらんばかりに驚いた。振り返ると、クラスの太陽、高坂美咲がキラキラした瞳で地図を覗き込んでいた。その隣には、俺の親友でガジェットオタクの健太が、やれやれという顔で立っている。

「ただの古い落書きだろ」と冷静な健太を、「ロマンがないなあ!」と美咲が一蹴する。彼女の行動力は、いつだって俺たちの日常を鮮やかに塗り替える。

「決まり! 放課後、探検隊結成! 目指すは旧校舎、伝説のお宝!」

美咲が高らかに宣言した瞬間、俺たちの、たった一度きりの夏が始まった気がした。

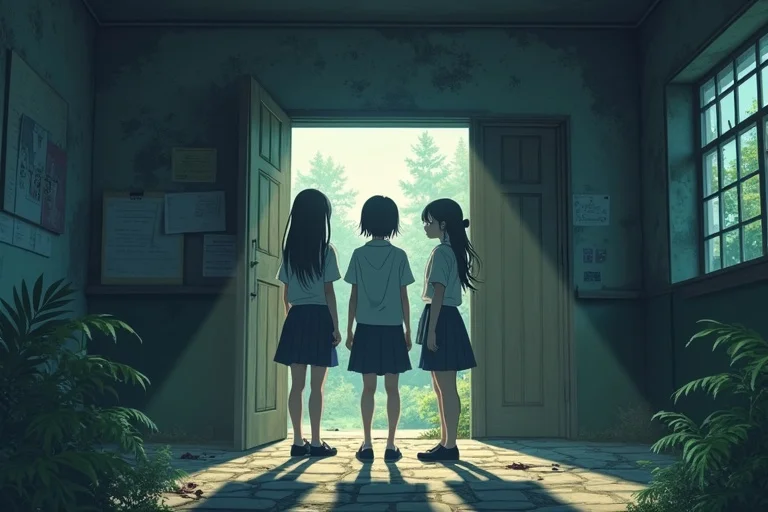

約束の時間、俺たちは旧校舎の裏口に集合した。錆びた蝶番が悲鳴を上げる扉を開けると、ひんやりと埃っぽい空気が頬を撫でる。差し込む西日が、宙を舞う無数の塵を黄金色に照らし出していた。

「さて、最初の暗号。『星辰儀の針が真南を指す時』か……」

健太がスマホのコンパスアプリを起動する。

「星辰儀って、たしか中庭にある日時計のことだよ」と俺が言うと、美咲が「ナイス海斗! さすが歴史マニア!」と背中を叩いた。

中庭に駆け出すと、古びた日時計が静かに佇んでいた。その針が落とす影は、まっすぐ南を指している。そして、影の先端が示す地面には、プレートが埋め込まれていた。

『第二の試練。歌声なき音楽室、楽聖の視線の先に道は拓かれん』

「音楽室だ!」

軋む廊下を走り、音楽室へ忍び込む。そこには、鍵盤の欠けたピアノと、壁に飾られたベートーヴェンの肖像画があった。厳しい表情の楽聖は、部屋の対角線上にある、古めかしい戸棚をじっと見つめている。

「これか!」

戸棚を開けると、中には古びた鍵が一つ。添えられたメモには『理科準備室』とだけ書かれていた。

次から次へと現れる謎。俺たちはまるで、壮大な物語の主人公になった気分だった。先生に見つかりそうになって息を殺したり、暗い廊下に怯える美咲の手を引いたり、健太の知識に助けられたり。一つ謎を解くたびに、三人の絆が強くなっていくのが分かった。

そして、最後の鍵で開けた理科準備室のロッカーから、一枚の写真が出てきた。それは、旧校舎の屋上にある時計台を写したものだった。裏には、こう書かれている。

『学び舎の心臓。時を刻む巨人の懐へ』

「心臓って、時計台のことだったんだ!」

屋上へ続く扉は固く閉ざされていたが、健太が持参した工具でなんとかこじ開けた。吹き抜ける風が、汗ばんだ額に心地いい。目の前には、空へと伸びる時計台。そして、その側面には、天辺へと続く、赤錆びた梯子が備え付けられていた。

「……マジかよ」

高所恐怖症の俺は、足がすくむ。だが、美咲が俺の手をぎゅっと握った。

「大丈夫、一緒に行こう」

健太も隣で頷いている。

「落ちたら俺のドローンで助けてやるよ」

冗談に、強張っていた頬が緩んだ。俺は覚悟を決め、梯子に手をかけた。

一歩、また一歩。軋む金属音と、自分の荒い息遣いだけが聞こえる。見下ろせば、夕日に染まる校舎と街並みが、まるでジオラマのようだ。怖さよりも、この景色を二人と見ている高揚感が勝っていた。

時計台の内部は、巨大な歯車が複雑に絡み合う、機械仕掛けの迷宮だった。その中央、一番大きな歯車の裏に、古びた桐の箱がひっそりと置かれていた。これだ。俺たちの宝物。

息を飲んで蓋を開ける。中に入っていたのは、金銀財宝なんかじゃなかった。そこにあったのは、一冊の分厚いノートと、古びた万年筆だった。

ノートの表紙には『初代校長 航海日誌』とある。パラパラとめくると、未来の生徒たちへ向けた、熱いメッセージが綴られていた。

『――この箱を見つけた未来の若人よ。本当の宝とは、黄金ではない。財産でもない。それは、かけがえのない仲間と共に、何かに夢中になり、笑い、時には悩み、同じ時間と景色を分かち合う、その瞬間の輝きそのものだ。君たちがこの冒険で得たものこそが、人生における最高の宝である』

最後のページには、一枚の写真が貼られていた。写っているのは、今にも笑い声が聞こえてきそうな、制服姿の昔の生徒たち。その顔は、なぜだか俺たち三人に、どこか似ている気がした。

俺たちは、言葉もなく、夕日に染まる街を見下ろしていた。手に入れたのは、古いノートと万年筆だけ。でも、胸の中は、とてつもない達成感と、言葉にできない温かいもので満たされていた。

「最高の宝、見つけちゃったな」

美咲が、いたずらっぽく笑う。健太が、少し照れたように空を仰ぐ。俺は、このどうしようもなく輝いている一瞬を、絶対に忘れないだろうと思った。

旧校舎の取り壊しまで、あと一ヶ月。俺たちの、本当の最高の夏は、まだ始まったばかりだ。