第一章 未来からの手紙

退屈は、夏の湿った空気のように肌にまとわりついていた。高校三年生の夏。受験勉強にも、最後の文化祭にも、何もかもに身が入らないまま、俺、相田涼介は埃をかぶった一眼レフを首から下げ、ただ時間をやり過ごしていた。写真部とは名ばかりの、幽霊部員。シャッターを切る指先には、かつてあったはずの熱がもう宿ることはなかった。

その日も、灼けつくような午後の日差しから逃れるように、立ち入り禁止の札を無視して学校の屋上にいた。フェンスに背を預け、目を閉じた瞬間、カシャ、という乾いたシャッター音が聞こえた。

目を開けると、そこに彼女がいた。

同じクラスの、月島陽菜(つきしまひな)。太陽の光を吸い込んだような明るい髪をポニーテールにし、いつも輪の中心で笑っている、俺とは別世界の住人。そんな彼女が、必死の形相で、ただひたすらに、何もない青空にレンズを向けていた。その姿はどこか切実で、見てはいけないものを見てしまったような気まずさを覚えた。

俺の視線に気づいた彼女は、びくりと肩を震わせ、慌ててカメラを降ろした。その拍子に、足元に置いてあった一冊の大学ノートが滑り、俺のほうへと転がってくる。古びて角が丸くなった、黒いノート。表紙には、拙い文字でこう書かれていた。

『未来の私から、過去の私への手紙』

咄嗟に拾い上げて彼女に差し出すと、陽菜はノートを受け取らず、真っ直ぐに俺の目を見て言った。「ううん。それは、あなたへの手紙」

「は?」

意味が分からなかった。彼女は悪戯っぽく笑うと、「開いてみて」と促す。言われるがままにページをめくると、そこには未来の日付と共に、奇妙な予言めいた文章が並んでいた。

『7月20日:今日の放課後、校庭の古びた桜の木に、瑠璃色の鳥がやってくる』

『7月24日:図書室の三列目、一番奥の棚から、夏目漱石の『こころ』が落ちる』

そして、最後のページには、ひときわ大きく、震えるような文字でこう書かれていた。

『8月15日:夏祭り、最後の花火が打ち上がるとき、あなたは世界から消える』

背筋に冷たいものが走った。「あなたって、誰のことだよ」「さあ? でも、それを拾ったのは涼介くんだよ」。陽菜はそう言うと、じゃあね、と手を振り、軽やかな足取りで屋上から去っていった。

馬鹿げてる。そう思いながらも、俺はノートをカバンに押し込んだ。翌日の放課後、半信半疑で校庭の桜の木を眺めていると、本当に、目の覚めるような瑠璃色の鳥が枝に舞い降りた。俺は、その小さな奇跡を、ただ呆然と見つめることしかできなかった。ノートに書かれた不吉な最後の予言が、じわりと現実味を帯びて、俺の心を蝕み始めた。

第二章 色彩のシンフォニー

ノートの予言は、些細なことばかりだったが、恐ろしいほど正確に的中し続けた。俺はいつしか、月島陽菜という存在から目が離せなくなっていた。

「ねえ、本当に未来から来た手紙なの?」

昼休みの中庭で、俺は陽菜に問い詰めた。「未来の私が、今の私に後悔してほしくないから、送ってくれたんだよ」。彼女はベンチに座り、クリームパンを頬張りながら屈託なく笑う。その笑顔は、夏の向日葵のように眩しかった。

ノートには、予言の他に「やりたいことリスト」がびっしりと書き込まれていた。

『寂れた遊園地のコーヒーカップに乗る』

『二人きりで線香花火をする』

『名画座でオードリー・ヘプバーンの映画を観る』

「未来の私が、これをやれって」。陽菜はリストの一つを指さし、俺を引っ張った。俺たちは、まるで共犯者のように、リストを一つずつ塗りつ潰していった。錆びたコーヒーカップはぎいぎいと悲鳴をあげ、線香花火の火種はあまりにも儚く闇に落ちた。古い映画館の甘いポップコーンの匂い。そのすべてが、退屈だった俺の日常を鮮やかに染め上げていく。

俺は、再びカメラを構えるようになった。被写体は、いつも陽菜だった。ファインダー越しに見る彼女は、くるくると表情を変えた。大口を開けて笑い、時には寂しげに遠くを見つめる。シャッターを切るたび、彼女という存在が、俺の中に深く刻み込まれていく感覚があった。モノクロだった俺の世界に、彼女が色と音を運んできた。それはまるで、止まっていた時間が再び動き出すような、鮮烈なシンフォニーだった。

「涼介くんの写真、好きだな」。ある日、現像した写真を見た陽菜がぽつりと言った。「なんだか、私がちゃんとここにいるって、証明してくれるみたいだから」

その言葉の意味を、俺はまだ知らなかった。ただ、彼女を撮り続けることが、自分の使命のように感じられていた。しかし、ふとした瞬間に彼女が見せる翳りや、鞄の奥に隠された薬瓶が、俺の心に小さな棘のように引っかかっていた。8月15日は、刻一刻と近づいていた。

第三章 灯台の告白

8月14日。夏祭り前日。ノートの最後の指令は、こうだった。

『涼介くんと、思い出の灯台に行く』

バスに揺られ、電車を乗り継ぎ、たどり着いたのは、潮風が吹き付ける寂れた岬だった。白いペンキが剥げかけた、小さな灯台。陽菜は、幼い頃に家族とよく来た場所なのだと教えてくれた。

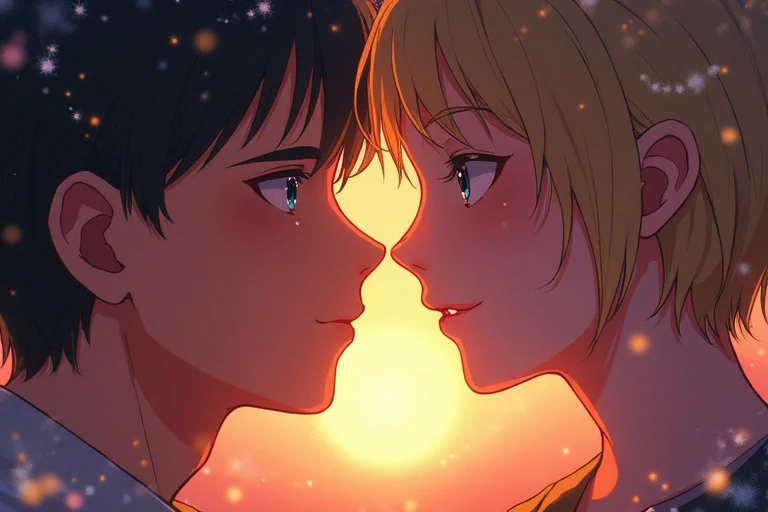

らせん階段を上りきると、眼下には夕暮れの海がどこまでも広がっていた。茜色と藍色が溶け合う空の下で、陽菜はゆっくりと口を開いた。

「ねえ、涼介くん。嘘をついてて、ごめん」

その声は、震えていた。

「未来からの手紙なんて、ないんだ。このノートは、ぜんぶ私が書いたの」

心臓が、どくんと大きく跳ねた。何かの冗談かと思ったが、彼女の瞳は真剣そのものだった。

「私ね、病気なんだ。もう、あまり長くは生きられないって。今年の夏を越せるか、わからないって言われてる」

世界から、音が消えた。夕凪の風の音も、遠くで鳴くカモメの声も、何も聞こえない。陽菜は、堰を切ったように話し続けた。

「死ぬのが怖くて、何も手につかなくて。でも、このまま終わるのは嫌だった。だから、自分で自分に魔法をかけたの。『未来の私から手紙が来た』って。そうすれば、残りの時間を、後悔しないように生きられるんじゃないかって思ったから」

やりたいことリストも、すべて彼女自身が考えたものだった。俺の心を掴むための、小さな予言さえも。校庭の鳥は野鳥の会が出している飛来情報で、図書室の本は彼女がこっそり仕掛けたものだった。

「どうして、俺だったんだ」かろうじて、それだけを絞り出した。

「入学式の日に、見たんだ。一人で、夢中になって桜の写真を撮ってる涼介くんを。なんだか、あなたも、この世界に何かを必死に留めようとしてる人なんだなって思った。だから、あなたになら…私のこと、覚えていてくれるかなって。写真の中に、私が生きてた証を残してくれるかなって」

「8月15日に消えるっていうのは…」

「私のこと」。陽菜は、涙をこらえ、無理に微笑んだ。「ごめんね。直接言う勇気が、なかったんだ」

嘘への怒りよりも、彼女がたった一人で抱えてきた絶望の深さと、それでも前を向こうとしたその強さに、胸が張り裂けそうになった。俺が撮ってきた一枚一枚の写真は、ただの記録じゃない。彼女の命そのものの、輝きの欠片だったのだ。

俺は、言葉もなく、ただ彼女の震える肩を抱きしめた。夕日が海に沈み、世界は優しい闇に包まれていった。

第四章 君がいた夏

8月15日。花火大会の夜。

俺は、許可を取って陽菜を病院から連れ出した。車椅子を押して向かったのは、街を見下ろす小さな丘の上。約束の場所だった。

夜空に、最初の花火が咲いた。ヒュルル、と寂しげな音を立てて昇り、パッと大輪の光を放っては消えていく。陽菜は、白い顔を上げて、うっとりとその光景に見入っていた。

「きれい…」

その横顔を、俺はファインダー越しに見つめる。カシャ。シャッター音が、花火の音に混じって響く。

「私の未来、涼介くんの写真の中に、ちゃんとあるかな?」

弱々しい声だった。俺は、溢れそうになる涙をぐっとこらえ、シャッターを切り続けた。

「ああ、あるよ。ちゃんとある。君が生きた夏を、俺が永遠にしてやる。だから、笑えよ、陽菜」

俺の言葉に、彼女はゆっくりと顔を向けた。そして、これまでのどの笑顔よりも美しく、儚く、微笑んだ。その瞬間を、俺は撮り逃さなかった。最後の花火が、ひときわ大きく夜空を照らし、俺たちの姿を鮮やかに映し出していた。

あれから、五年が経った。

俺は、プロの写真家になった。初めて出した写真集のタイトルは、迷わず決めた。

『君がいた夏』

ページをめくれば、そこに陽菜がいる。コーヒーカップではしゃぐ姿。線香花火を見つめる横顔。そして、最後の夜に見せた、あの奇跡のような笑顔。彼女は、確かにここにいる。

写真集のあとがきに、俺はこう綴った。

『未来は誰にも分からない。だからこそ、僕らは今この瞬間を切り取るのかもしれない。未来からの手紙なんてものは、結局なかった。けれど、ファインダー越しに見た君の笑顔が、僕の進むべき未来を照らしてくれた。君が残してくれたこの一瞬一瞬が、今を生きる僕への、何より確かな手紙なのだ』

新しいカメラを手に、俺は光溢れる街へ踏み出す。ファインダーを覗けば、世界は今も輝きに満ちている。そして、シャッターを切るたびに、心の中で彼女の声が聞こえる気がするのだ。

「私のこと、ちゃんと覚えててくれてる?」

ああ、忘れるものか。君は、俺の写真の中で、永遠に夏を生き続けるのだから。