第一章 錆びた招待状

東京の夜景は、今日も無数の星屑を足元にばら撒いたように、冷たく輝いていた。高梨健吾は、四十二階の自室の窓からその人工の天の川を眺め、グラスに残ったスコッチを無感情に飲み干した。IT企業の部長という肩書き、都心の一等地に構えたこの部屋、誰もが羨むであろう成功の象徴。だが、そのすべてがガラス一枚を隔てた向こう側の景色のように、現実感がない。妻が去って三年、静寂だけがこの部屋の主だった。

日常という名の凪を乱したのは、一通の無骨な茶封筒だった。差出人は、健吾が十数年前に捨てた故郷、あの寂れた海辺の町役場からだった。一体何の用だろう。滞納している固定資産税でもあったか。眉をひそめながら封を切ると、中から現れたのは、一枚の事務的な書類と、それに添えられた小さな写真だった。

『旧テラスハウス解体に関する最終同意確認書』

テラスハウス。その言葉が、脳の奥底で眠っていた記憶の澱をかき混ぜる。子供の頃、海を見下ろす崖の上に建っていた、町のシンボルだった展望レストラン。夏には観光客でごった返し、その活気が子供心にも誇らしかった。だが、それも今は昔。バブルが弾け、観光客が去り、町そのものが緩やかに死に向かう中で、真っ先に廃墟になった場所だ。

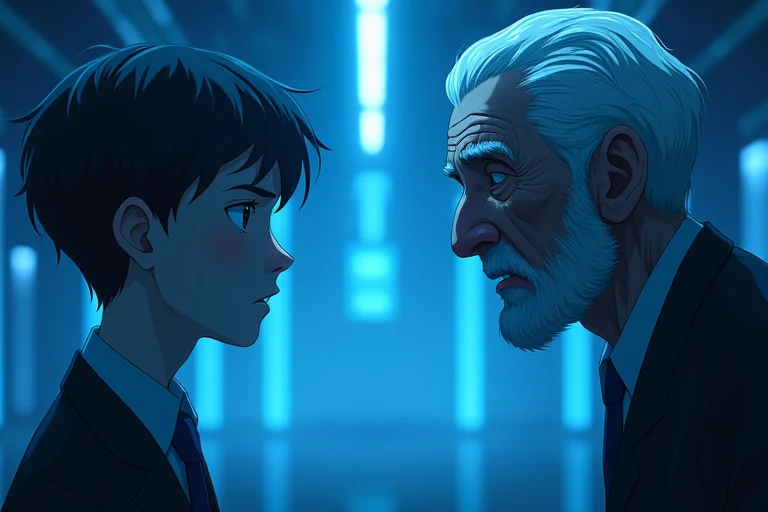

健吾の意識は、もう一枚の紙片、色褪せた白黒写真に吸い寄せられた。そこには、日に焼けた半ズボン姿の五歳くらいの自分が、満面の笑みで写っている。隣には、深く皺の刻まれた顔で、さらに嬉しそうに笑う見知らぬ老人がいた。老人の大きな手が、健吾の肩を優しく抱いている。誰だ、この人は。祖父ではない。親戚にも、こんな顔の人間はいなかったはずだ。なのに、その笑顔には不思議な既視感があった。

なぜ、この写真が解体通知と共に?

合理性と効率を信条として生きてきた健吾の頭脳が、初めて解のない問いに直面する。この錆びついた過去からの招待状は、彼が忘れた、あるいは忘れたふりをしていた何かを、無理矢理にでも思い出させようとしているかのようだった。健吾は、衝動的にスマートフォンの画面をタップし、翌日から三日間の有給休暇を申請していた。

第二章 凪いだ海の記憶

新幹線とローカル線を乗り継いで辿り着いた故郷の駅は、記憶の中よりもさらに色褪せていた。潮の香りは変わらないが、かつて土産物屋が軒を連ねた駅前通りは、錆びたシャッターが痛々しい歯抜けのようだ。健吾はタクシーを拾い、役場へと向かった。

役場の担当者は、涼やかな目をした若い女性だった。名札には「杉田美咲」とある。「高梨さんですね。遠いところ、わざわざありがとうございます」彼女は深々と頭を下げた後、申し訳なさそうに切り出した。

「実は、あのテラスハウスの登記簿を調べましたところ、最終所有者がお祖父様の高梨誠一様になっておりまして……。相続人である健吾様にご連絡を差し上げた次第です」

「祖父? 祖父は俺が生まれる前に亡くなっていますが」

「はい。ですから、長年所有者不明のままだったのですが、先日、法務局の記録整理で判明しまして。危険家屋なので、早急に解体しなければならないんです」

健吾は、持参した写真をテーブルの上に置いた。「この写真が同封されていました。この方は誰か、ご存じありませんか?」

美咲は写真を手に取り、首を傾げた。「……すみません、私には分かりかねます。町の古い方なら、何かご存じかもしれません」

その足で、健吾は問題のテラスハウスへと向かった。崖の上に立つそれは、もはや建物ではなく、巨大な骸だった。窓ガラスは割れ、壁の白いペンキは醜く剥がれ落ち、潮風が吹き抜けるたびに、どこかで軋む音が悲鳴のように響く。それでも、テラスから見下ろす海の景色だけは、昔のまま青く、雄大だった。

健吾は、町に数軒だけ残る商店を訪ね、写真を見せて回った。ほとんどの店主は首を振ったが、漁港の近くで小さな乾物屋を営む老婆が、写真を見て目を細めた。

「ああ、潮見さんじゃないか。懐かしいねぇ」

「潮見さん?」

「そうだよ。テラスハウスがまだ賑やかだった頃、あそこで働いてた人さ。名字も名前も誰も知らなくてね、いつも海を眺めてるから、みんな『潮見さん』って呼んでた」

老婆の話によれば、潮見さんはいつも穏やかで、特に町の子供たちに優しかったという。「あんたも、よく懐いてたじゃないか。潮見さんが膝の上であんたをあやしているのを、よく見かけたもんだよ」

だが、潮見さんがどこから来て、どこへ去ったのかは、誰も知らなかった。ある日、ぱったりと姿を消したのだという。まるで、満ちた潮が引くように。

健吾の心に、小さな波紋が広がっていた。自分には、その潮見さんに関する記憶がすっぽりと抜け落ちている。両親も、彼の存在について語ったことは一度もなかった。忘れられた記憶と、忘れられた男。その二つが、この廃墟となったテラスハウスで、奇妙に結びついている。

第三章 約束の場所

健吾は東京に帰るのをやめ、町に一軒だけある古びたビジネスホテルに宿を取った。何かが彼をこの町に引き留めていた。翌日、彼は再び役場を訪れ、美咲に頼み込んで、テラスハウスに関する古い行政文書を閲覧させてもらった。

段ボールに詰め込まれた黄ばんだ書類の山。カビ臭い紙の束を一枚一枚めくっていく作業は、健吾の日常とはかけ離れた、非効率の極みだった。だが、半日ほど経った頃、美咲が「あっ」と小さな声を上げた。彼女が指差したのは、昭和三十年代の日付が入った一枚の陳情書だった。そこには、町の有力者たちの連名で、「素性の知れぬ者に町の財産を渡すわけにはいかない」という趣旨の文言が、強い筆圧で記されていた。

そして、その書類の束の底から、一枚の便箋が見つかった。それは、健吾の祖父・誠一が亡くなる直前に書いた、未投函の手紙の下書きだった。宛名は「潮見くんへ」。

『君には家族同然の世話になった。このテラスハウスは、もはや私の手には余る。君がいつか、ここで自分の家族と幸せに暮らすための場所として、正式に譲渡したいと思う。これは、戦災孤児だった君を拾った私からの、ささやかな贈り物だ』

健吾の呼吸が止まった。全身の血が逆流するような衝撃。潮見さんは、祖父からこの場所を譲り受けるはずだったのだ。しかし、祖父の死後、彼は町の有力者たちからの排斥に遭い、権利を主張することなく、町を去った。恩人である祖父の名義を、まるで守るかのように残したまま。

健吾は、自分が立っている地面が崩れ落ちるような感覚に襲われた。自分が捨てた故郷。時代遅れだと切り捨てた場所。そこには、金や効率では決して測れない、人間の深い情愛と、そしてあまりにも悲しい約束があった。自分は今まで、一体何を見てきたのだろう。東京の摩天楼から見下ろしていた景色は、なんと空虚で、薄っぺらいものだったか。

ポケットの中の写真を取り出す。潮見さんの笑顔。それは、ただ幼い自分に向けられたものではなかった。恩人の忘れ形見である自分を通して、亡き祖父の面影を見ていたのかもしれない。そして、果たせなかった約束への、切ない想いが込められていたのかもしれない。健吾の目から、熱いものが静かに流れ落ちた。それは、彼が何年も忘れていた、涙の味だった。

第四章 残響のテラス

健吾は、テラスハウスの解体中止を役場に正式に申し入れた。そして、驚く美咲に、自分の決意を告げた。

「この場所を、俺が再生させます。私財を投じて改修し、町のみんなが集まれる場所にします」

それは、潮見さんが叶えられなかった夢であり、祖父の想いを未来に繋ぐための、健吾自身の贖罪でもあった。

最初は「東京の金持ちの道楽だ」と遠巻きに見ていた町の人々も、毎日現場に立ち、汗を流して作業する健吾の姿に、少しずつ心を開いていった。若い美咲は、町の未来を本気で考える健吾の最も熱心な協力者となった。健吾は東京の仕事をリモートに切り替え、ほとんどの時間を故郷で過ごすようになった。かつて非効率だと切り捨てた、ゆっくりと流れる時間の中で、人と人との温かい繋がりが、彼の乾いた心を潤していくのを確かに感じていた。

半年後、崖の上の骸は、見違えるように生まれ変わった。開放的なガラス窓が太陽の光を取り込み、温かみのある木材で設えられた広いテラスが海に向かって開かれている。健吾は、その場所を『潮見テラス』と名付けた。

オープニングの日。テラスには、子供たちの甲高い笑い声と、老人たちの穏やかな談笑が響き渡っていた。かつての賑わいが、幻聴のように聞こえる。だが、それは過去の残響ではない。今、ここで生まれている、新しい未来の音だ。

健吾は、夕日に染まる海を眺めながら、テラスの手すりに寄りかかった。潮見さんの行方は、今も分からない。彼がこの場所の再生を知ることはないかもしれない。それでも、良かった。この『潮見テラス』が、見知らぬ誰かの心を温める灯台になるのなら。そして、いつか彼の想いを知る誰かが、この場所に辿り着いてくれるかもしれない。

東京で手に入れたどんな成功よりも、確かな手応えがここにはあった。失われたと思っていた故郷は、見えない絆によって、ずっと自分の中で生き続けていたのだ。

写真の中で笑っていた潮見さんの顔が、ふと脳裏をよぎる。あの笑顔の意味を、今なら少しだけ理解できる気がした。それは過去への哀惜ではなく、未来に託された、静かで力強い希望の微笑みだったのだと。

潮風が、健吾の頬を優しく撫でていった。彼は、新しい物語が始まる場所で、静かに息を吸い込んだ。