第一章 ファインダー越しの秘密

シャッターを切る音だけが、やけに空虚に響く。

放課後の写真部部室。俺、相田湊(あいだ みなと)は、窓から差し込む気怠い西陽を浴びながら、現像液のツンとした匂いの中でため息をついた。目の前の暗室には、ありふれた日常を切り取っただけの、凡庸なモノクロ写真が吊るされている。校舎の影、退屈そうな猫、誰もいないブランコ。そこに感動も、衝動もない。ただの記録だ。いつからだろう。ファインダーを覗いても、世界が色褪せて見えるようになったのは。

「才能って、残酷だよな」

ぽつりと呟いた独り言は、薬品の匂いに溶けて消えた。

そんな無気力な日々を揺るがす出来事は、本当に些細な偶然から始まった。

使い古した一眼レフのレンズキャップを失くし、心当たりのある旧校舎へ向かった時のことだ。取り壊しを待つばかりのその建物は、生徒たちの間では幽霊が出ると噂され、誰も近寄らない。軋む床を踏みしめながら埃っぽい廊下を進むと、一番奥にあるはずの美術準備室から、微かな光が漏れていることに気づいた。そして、甘い油絵の具の香り。

好奇心に負け、そっと扉の隙間から中を覗く。

そこにいたのは、同級生の宮沢陽菜(みやざわ ひな)だった。

夕陽が射し込む部屋で、彼女は一枚の巨大なキャンバスに一心不乱に向かっていた。白いブラウスの背中が、緊張に強張っている。普段、教室で見せる快活な笑顔とはまるで違う、何かに憑かれたような真剣な横顔。その美しさに、俺は息を呑んだ。陽菜が、あれほどの情熱を秘めていたなんて。彼女は美術部だが、コンクールに出品したという話も、作品を誰かに見せたという噂も聞いたことがない。

俺が物音を立ててしまった瞬間、彼女の肩がびくりと跳ねた。振り向いた陽菜の目は大きく見開かれ、次の瞬間には血の気が引いていくのが分かった。

「……見たの?」

震える声で、彼女は言った。そして、俺が頷くより早く、大きな布で慌ててキャンバスを覆い隠す。

「お願い、湊くん。今見たことは、絶対に、誰にも言わないで」

懇願するような、命令するような、切羽詰まった声だった。秘密を共有してしまった共犯者のように、俺たちは夕暮れの静寂の中に立ち尽くす。彼女はなぜ、あんな場所で、隠れるように絵を描いていたのか。そして、あのキャンバスには一体何が描かれていたのか。

その日から、俺のモノクロだった世界に、陽菜という鮮やかな「謎」が入り込んできた。色褪せたファインダーの向こうに、初めて撮りたいと心から願う被写体を見つけてしまったのだ。

第二章 色褪せない放課後

「また撮ってる」

昼休みの屋上。フェンスに寄りかかって空を眺める陽菜にレンズを向けていると、彼女は呆れたように笑った。俺が旧校舎での一件以来、彼女を撮り続けていることにも、陽菜はいつの間にか慣れていた。

「だって、撮りたくなるんだから仕方ないだろ」

「ふーん。私のどこがそんなに面白いの?」

「全部」

俺が即答すると、陽菜は一瞬驚いた顔をして、それから頬を少し赤らめた。夏の強い日差しが彼女の髪を透かし、きらきらと光の輪郭を作る。俺は夢中でシャッターを切った。

秘密を共有した俺たちは、自然と話す時間が増えた。陽菜は、教室で見せる誰にでも優しい優等生の顔とは違う、様々な表情を俺にだけは見せるようになった。くだらない冗談で腹を抱えて笑ったり、時折、遠くを見つめてふと寂しそうな目をしたり。

彼女を知れば知るほど、俺の中の疑問は大きくなった。陽菜のデッサンやクロッキーを見せてもらったことがあるが、その画力は素人目にも明らかだった。線のひとつひとつに命が宿っている。なのに、なぜ頑なに自分の作品を隠すのか。

「陽菜は、どうしてコンクールとかに出さないんだ? もったいないよ、その才能」

ある日の放課後、いつもの旧校舎で絵の具を片付けている彼女に、俺は思い切って尋ねた。陽菜の手がぴたりと止まる。部屋に重い沈黙が落ちた。風が窓をカタカタと揺らす音だけが響く。

「……私なんかに、才能なんてないよ」

絞り出すような声だった。それは過剰な謙遜には聞こえなかった。心の底から、本気でそう信じ込んでいる人間の声だった。それ以上、俺は何も聞けなかった。

陽菜を撮り続けるうちに、俺自身の写真も変わり始めていた。ただ綺麗に撮るだけじゃない。彼女の笑顔の裏にある一瞬の翳り、絵筆を握る指先に込められた祈り、その魂の揺らぎのようなものを、一枚の写真に閉じ込めたい。そんな衝動が、俺の胸を焦がしていた。

文化祭が近づいていた。写真部の顧問に「今年は個展でもやってみないか」と背中を押された時、俺の頭に浮かんだのは陽菜の写真だけだった。俺が切り取った、誰も知らない宮沢陽菜の姿を、世界中に見せつけたい。そう思った。だが、それが彼女の最も触れられたくない部分を、土足で踏み荒らす行為だとは、その時の俺は知る由もなかった。

第三章 パレットの告白

「個展で、陽菜の写真を展示したい」

俺の言葉を聞いた瞬間、陽菜の顔から表情が消えた。血の気が引き、その瞳には明らかな拒絶と、そして恐怖の色が浮かんでいた。

「……やめて」

「どうしてだよ。こんなに素晴らしいのに」

「やめてって言ってるでしょ!」

今まで聞いたこともないような、鋭い声だった。彼女は俺から目を逸らし、きつく唇を噛んでいる。

「湊くんには、分からないよ。私のことなんて、何も……」

そう言い残して、陽菜は走り去ってしまった。残された俺は、どうすることもできず立ち尽くす。彼女を理解しているつもりだった。分かり合えていると思っていた。だが、それは全て俺の思い上がりだったのかもしれない。

諦めきれなかった俺は、数日後、再び旧校舎の美術準備室へ向かった。話し合わなければならない。彼女の心の扉を、もう一度叩かなければ。

部屋に入ると、陽菜はいなかった。イーゼルには、あの時と同じように布がかけられたキャンバスが置かれている。まるで「これ以上踏み込むな」と警告しているかのようだ。

だが、俺は衝動を抑えきれなかった。彼女を苦しめるものの正体を、この目で見なければならない。罪悪感に苛まれながらも、俺はゆっくりと布に手を伸ばし、それを引き剥がした。

そして、俺は言葉を失った。

そこに描かれていたのは、陽菜と瓜二つの顔をした少女の肖像画だった。

陽菜によく似ているが、もっと勝ち気で、自信に満ちた強い光を瞳に宿している。背景には、眩しいほどの向日葵畑。少女は、まるで世界中の光を一身に集めているかのように輝いていた。それは、俺が今まで見たどんな絵画よりも圧倒的で、胸を締め付けるほどに美しかった。

「……見ちゃったんだ」

背後から聞こえた声に、心臓が飛び跳ねた。いつの間にかそこに立っていた陽菜は、泣きそうな、それでいて全てを諦めたような顔をしていた。

「その子は、私の双子の姉の、海(うみ)」

陽菜は、ぽつりぽつりと語り始めた。

海は、天才だったこと。幼い頃から数々のコンクールで賞を総なめにし、将来を嘱望された絵の天才だったこと。そして、一年前に、交通事故で帰らぬ人となったこと。

「この絵は、海が描くはずだった絵なの。美術連盟の推薦をもらってて、最後の仕上げをする前に……いなくなっちゃった」

陽菜の声が震える。

「周りはみんな、海の才能を惜しんだ。だから、私は描くしかなかった。海がここにいるって、まだ夢の続きを見てるんだって、証明するために。でも、これは偽物。私の絵じゃない。海なら、もっとすごい絵を描いたはずだから。私には、姉さんの代わりはできない。私の絵には、何の価値もないの」

コンクールに出さなかった理由。自分の才能を頑なに否定し続けた理由。全てのピースが、あまりにも残酷な形で繋がった。彼女は、亡き姉の「影武者」として、誰にも見せることのできない絵を描き続けていたのだ。陽菜の肩が小さく震えている。彼女はずっと、たった一人で、天才という名の亡霊と戦い続けてきたのだ。

第四章 君という光

俺は、陽菜が「海の絵」だと言ったその肖像画を、もう一度まっすぐに見つめた。

確かに、そこに描かれているのは海という少女なのだろう。だが、俺には分かった。この絵は、決して海の模倣なんかじゃない。

「違うよ、陽菜」

俺は静かに言った。

「これは、君の絵だ」

戸惑う陽菜の目を見て、俺は続けた。

「俺には海さんのことは分からない。どれだけすごい画家だったのかも知らない。でも、この絵から伝わってくるのは、陽菜の気持ちだ。姉さんを誰よりも愛している気持ち。その才能に焦がれる気持ち。いなくなってしまったことへの悲しみ。それでも、描き続けずにはいられない君自身の叫びが、全部ここに描いてある。これは、陽菜にしか描けない、紛れもなく君自身の絵だよ」

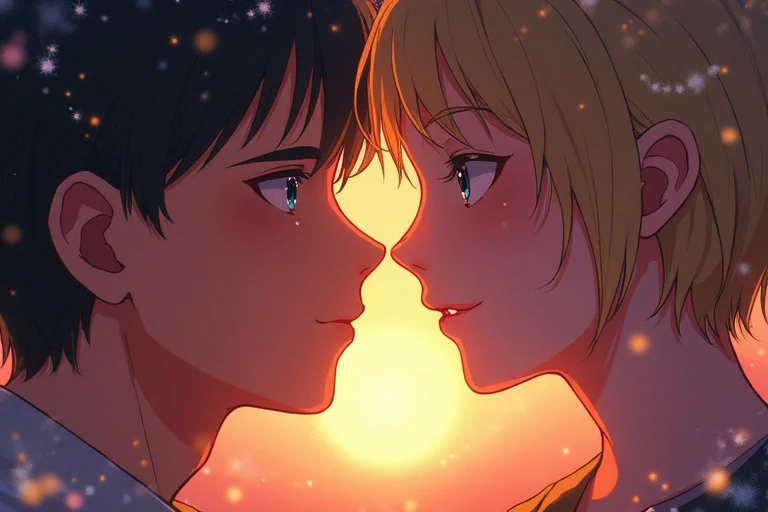

陽菜の瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。それは、堰を切ったように、とめどなく溢れ出した。俺は何も言わず、ただ彼女の隣に立っていた。夕陽が、涙に濡れた彼女の横顔と、キャンバスに描かれた海の笑顔を、等しくオレンジ色に染め上げていた。

文化祭当日。

写真部の展示スペースの一角に、俺の個展「君という光」のコーナーが設けられた。そこに並んでいるのは、俺が撮りためた陽菜の写真だ。屋上で笑う陽菜、授業中に窓の外を見る陽菜、そして、旧校舎で真剣な眼差しで絵筆を握る陽菜。一枚一枚に、俺が見つけた彼女の「光」を閉じ込めた。

そして、その写真たちの中心に。

一枚だけ、異質な作品が飾られていた。

陽菜が自らの手で運んできた、海の肖像画だ。タイトルも、作者の名前も記されていない。ただ、静かにそこに存在していた。

多くの生徒や保護者が、その絵と写真の前で足を止めていた。囁き声が聞こえる。

「この絵、すごいね……」

「この写真の子と、絵の子、双子なのかな」

「なんだか、泣きそうになる」

誰の絵か、誰の写真か、そんなことはもう重要ではなかった。そこに込められた想いが、見る者の心を直接揺さぶっている。

人垣の向こうで、陽菜が自分の絵の前に立っていた。彼女は泣いていた。でも、その涙は、旧校舎で見た絶望の涙とは違う。何かから解き放たれたような、透明で、美しい涙だった。その横顔は、今まで俺が見たどんな陽菜よりも力強く、輝いて見えた。

無意識にカメラを構え、ファインダーを覗く。

完璧な構図。完璧な光。今、シャッターを切れば、きっと生涯最高の傑作が撮れる。

でも、俺はシャッターを切らなかった。

この光景だけは、レンズを通して記録するのではなく、この目に、この心に、直接焼き付けたいと思ったからだ。

ファインダーから目を離すと、陽菜がこちらに気づき、涙の跡が残る顔で、ふわりと微笑んだ。それは、まるで生まれたての朝陽のような、希望に満ちた笑顔だった。

俺たちの青い夏は、まだ終わらない。きっと、ここから始まるのだ。