レンズの向こう側は、いつも完璧な世界だった。構図を決め、絞りを調整し、シャッタースピードを選ぶ。そうやって切り取られた世界では、ありふれた電柱さえも芸術になり得た。僕、相沢湊にとって、ファインダーは現実から逃げるための安全な覗き窓だった。

高校最後の夏。写真部の部長である僕は、秋のコンクールに向けて焦っていた。顧問の口癖は「相沢の写真は綺麗だが、体温がない」。その言葉が、むわりと熱いアスファルトの匂いと共に、頭にこびりついて離れない。被写体はそこら中に溢れているのに、僕の心を動かすものは何もなかった。

「湊、また難しい顔してる」

隣でラムネの瓶を傾けながら、日向葵が笑う。白く眩しいワンピース。風に揺れる長い髪。彼女は僕の幼馴染で、僕がカメラを始めた頃からの、最初のモデルだった。けれど、いつからだろう。僕は葵にレンズを向けられなくなっていた。

彼女はいつも完璧に笑うのだ。カメラを向ければ、はいチーズ、とでも言うように、満点の笑顔を作る。でも、僕には分かる。その笑顔は、僕が撮りたいものじゃない。どこか一枚、薄い膜を隔てたような、作り物の笑顔。本当の葵は、もっと不器用で、泣き虫で、そして、たまに息を呑むほど綺麗な顔で笑うのに。

「別に。……ちょっとスランプなだけ」

「ふぅん。じゃあ、気分転換に海、行こっか。きっと良い写真撮れるよ」

葵は僕のカメラを指さして、無邪気にそう言った。その屈託のなさが、少しだけ僕の胸を刺した。

夏は足早に過ぎていく。僕らは二人で、ひまわり畑に行った。線香花火もした。葵は夏の光を一身に浴びて、キラキラと輝いている。その度に、僕は無意識にカメラを構え、そして、シャッターを押せずにそっと下ろすことを繰り返した。ファインダー越しに見える葵の笑顔は、相変わらず完璧すぎたからだ。

「ねえ、湊。どうして最近、私のこと撮ってくれないの?」

夕立が過ぎ去った後の、湿った風が吹く帰り道。葵が不意に足を止めて言った。その声は、いつもより少しだけ低く、寂しさを滲ませていた。

「……別に、そういうわけじゃ」

「うそ。湊、私のこと、もう撮りたくないんでしょ」

違う、と叫びたかった。撮りたくないんじゃない。撮れないんだ。君の本当の顔を、本当の心を写せない自分が不甲斐ないだけなんだ。でも、そんな本音は喉の奥で塊になって、言葉にならなかった。僕らの間に、気まずい沈黙が落ちる。夏の夕暮れをけたたましく切り裂くように、ひぐらしが鳴いていた。

コンクールの締め切りが一週間後に迫った日、僕は追い詰められていた。現像した写真の山を前に、ただ溜め息をつく。どれもこれも、顧問の言う通り「体温のない」写真ばかりだ。

気分を変えようと、誰もいない放課後の暗室に足を踏み入れた。薬品のツンとした匂いが、妙に心を落ち着かせる。整理棚の奥、普段は使わない薬品箱の後ろに、小さな木箱が隠されているのに気づいたのは、全くの偶然だった。そっと手に取って蓋を開ける。中に入っていたのは、一枚の写真。

それは、中学の時、僕が何気なく撮った葵の写真だった。泥だらけのジャージ姿で、ゴールした直後だろうか。髪はぐしゃぐしゃで、顔には汗と涙が混じっていた。でも、彼女は笑っていた。心の底から、達成感に満ちた、僕が今まで見た中で一番美しい顔で笑っていた。写真の裏には、葵の丸い字で『宝物』とだけ書かれていた。

心臓を鷲掴みにされたような衝撃だった。彼女は、あの頃の僕に撮ってほしかったのだ。何も考えず、ただひたすらに彼女だけを見ていた僕に。

「……見ちゃった?」

背後から聞こえた声に、僕は凍り付いた。振り返ると、気まずそうな顔をした葵が立っている。僕は言葉を探して、口を開いた。

「ごめん。でも、分かった気がする。俺、ずっと怖かったんだ。君の笑顔を撮るのが。君を、ちゃんと見ることが」

震える手でカメラを構える。ファインダーが、涙で少し滲んだ。

「君のその、完璧な笑顔を撮るたびに、本当の君からどんどん離れていく気がして。君が遠くに行ってしまいそうで、怖かった」

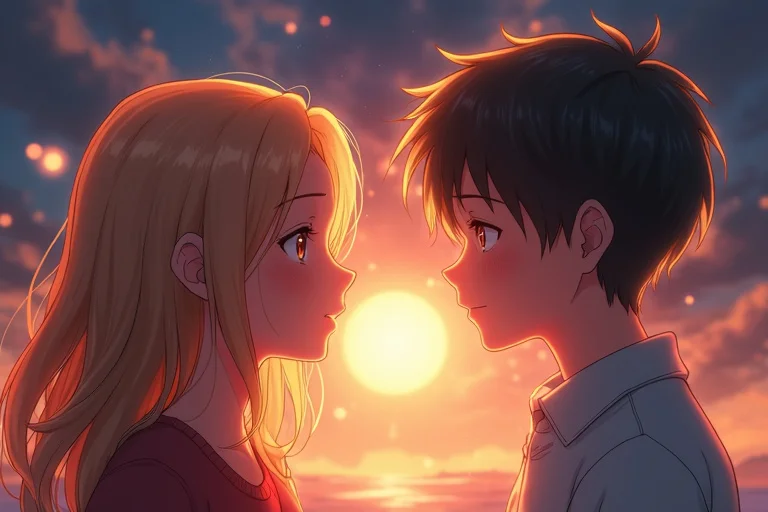

葵の瞳が、驚きに見開かれる。僕は、ファインダー越しに彼女を見つめ、ずっと言えなかった言葉を紡いだ。

「葵。俺、ずっと君のことが……」

好きだ、という言葉が続く前に、葵の顔がくしゃりと崩れた。驚きと、照れと、喜びと、たくさんの感情がごちゃ混ぜになった、不器用で、どうしようもなく愛おしい顔。

そして、彼女は笑った。

僕がずっと撮りたかった、世界でたった一つの、本当の笑顔だった。

赤いセーフライトが照らす静かな暗室に、カシャッ、と乾いたシャッター音だけが響き渡った。

コンクールの結果がどうだったのか、僕の記憶は少し曖昧だ。ただ、あの夏、僕のファインダーは、初めて完璧じゃない、温かい世界を切り取った。現像液の中でゆっくりと浮かび上がってきた葵の笑顔は、僕にとって、どんな賞状よりも輝いて見えた。