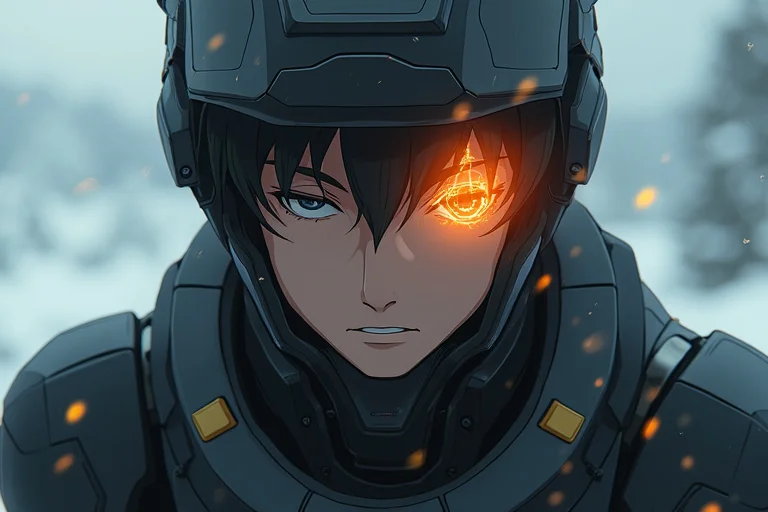

泥と硝煙の匂いが染みついた塹壕で、リオは息を殺していた。凍てつく風が軍服の隙間から入り込み、骨の髄まで冷やす。断続的に響く遠雷のような砲声が、この世界の唯一のBGMだった。

リオはポケットに手を入れた。指先が、滑らかに磨かれた木彫りの小さな鳥に触れる。妹のリナが、出征する彼に握らせてくれたお守りだ。翼を広げたカナリア。いつか、この鳥のように自由に故郷の空へ帰るのだと、彼は自分に言い聞かせていた。

「リオ、貴様だ」

分隊長の声は、泥水のように濁っていた。

「司令部からの伝令だ。西の前哨基地まで、この電文を届けろ。何があっても、だ」

渡されたのは、鉛で封をされた筒。ずしりと重い。それは自身の命の重さのようにも感じられた。西の前哨基地までは、敵の狙撃手が潜む『死の谷』を抜けなければならない。生きて帰れる保証などどこにもなかった。

リオは無言で頷き、木彫りのカナリアを強く握りしめた。ピアニストになるのが夢だった。繊細な指は、今や冷たい銃の引き金を引くためにある。鍵盤を叩く代わりに、泥濘を掻き分けて進むために。それでも、彼は生き残りたかった。リナの笑顔をもう一度見るために。そして、あの温かい音色を、もう一度その指で奏でるために。

夜の闇に紛れ、リオは塹壕を滑り出た。

月はなく、星も見えない。頼りになるのは、時折夜空を切り裂く照明弾の青白い光だけだ。鉄条網を潜り抜け、クレーターを避け、匍匐前進を続ける。頬を撫でる泥は墓場の土のように冷たい。すぐ側で、誰かのうめき声が聞こえたような気がしたが、振り返る余裕はなかった。

恐怖が心臓を鷲掴みにする。一歩進むごとに、死がすぐ後ろに付きまとってくる感覚。リナの顔が、ピアノの旋律が、頭の中で明滅する。あれはショパンの夜想曲。リナが一番好きだった曲だ。この指が覚えている。この耳が覚えている。だから、死ぬわけにはいかない。

数時間にも及ぶ死の行軍の末、目的地の前哨基地である石造りの農家が見えてきた。しかし、そこから立ち上っているはずの味方の狼煙はなかった。代わりに、奇妙な静寂が当たりを支配していた。嫌な予感が背筋を走る。

息を潜めて壁際まで近づき、窓の隙間から中を覗き込んだリオは、息を呑んだ。床には見慣れた味方の軍服が、無造作に転がっている。前哨基地は、既に敵の手に落ちていたのだ。絶望がリオの全身を叩きのめす。任務は失敗だ。ここで自分も殺されるのだろうか。

その時だった。

軋むような音とともに、農家の奥からぽつり、ぽつりと音が聞こえてきた。ピアノの音だ。こんな場所に、なぜ。

音は拙く、一音一音を確かめるように弾かれている。しかし、そのメロディは、リオが生まれてからずっと聴き続けてきた故郷の古い民謡だった。

リオは吸い寄せられるように、音のする方へにじり寄った。

部屋の隅には、埃を被ったアップライトピアノがあった。そして、それを弾いているのは、若い敵兵だった。まだ少年と呼んでもいいほどのあどけなさが残る顔。彼は、故郷を懐かしむように、目を閉じて鍵盤を叩いている。その姿は、数年前の自分とあまりに似ていた。

敵も、味方もない。そこにいたのは、ただ故郷を想う一人の青年だった。

不意に、敵兵が弾くのをやめ、振り返った。視線がかち合う。敵兵は驚きに目を見開き、素早く銃を構えた。リオも反射的に銃を向ける。張り詰めた空気。引き金を引けば、すべてが終わる。民謡の余韻だけが、二人の間に漂っていた。

数秒が永遠のように感じられた。先に動いたのは、敵兵だった。彼はゆっくりと銃を下ろし、顎でピアノをしゃくった。弾け、とでも言うように。

リオは戸惑いながらも、銃を下ろした。まるで夢遊病者のようにピアノへ歩み寄り、椅子に腰掛ける。鍵盤はいくつか錆びつき、音も狂っていた。だが、構わなかった。

リオは目を閉じ、震える指を鍵盤に置いた。そして、先ほど敵兵が弾いていた民謡を、今度は流れるような、完璧な旋律で奏で始めた。哀愁を帯びたメロディが、死の匂いが充満した部屋を満たしていく。それは祈りのようだった。失われた命への弔いであり、生き残ってしまった者への慰めでもあった。

ふと見ると、敵兵が静かに涙を流していた。その瞳に映るのは、憎しみではなく、紛れもない望郷の念だった。音楽が、言葉も国境も超えて、二つの魂を束の間だけ結びつけていた。

曲がクライマックスに達した、その瞬間。

甲高い飛来音とともに、世界が閃光と轟音に包まれた。味方の支援砲撃だ。遅すぎた援護が、皮肉にも今、始まったのだ。天井が崩れ落ち、壁が砕け散る。リオは爆風に吹き飛ばされ、舞い上がる粉塵の中で意識を失った。薄れゆく視界の端で、敵兵が自分に何かを叫んでいたような気がした。

戦争は終わった。

数年後、片腕を失ったリオは、故郷の港町にある寂れた酒場でピアノを弾いていた。失った右腕の代わりに、彼の左手は倍の力強さと優しさでメロディを紡ぐ。

ある夜、一人の異国訛りの男が、彼のピアノに聞き入っていた。

「その曲、いいメロディだな」

男はグラスを傾けながら言った。「戦争で死んだダチが、故郷の歌だってよく口ずさんでいたよ。片腕を無くした、気立てのいい奴だった」

リオは男の方を見ず、ただ鍵盤に視線を落としたままだった。そして演奏を終えると、おもむろにポケットから古びた木彫りのカナリアを取り出した。傷だらけで、片方の翼が欠けている。

彼はそれを、そっとピアノの上に置いた。まるで墓標のように。

酒場の喧騒の中、錆びた弦が奏でたあの日の民謡だけが、二度と戻らない時間の証として、静かに響き続けていた。