永きにわたる共和国と帝国の戦争は、ついに終わりの兆しを見せていた。停戦協定の最終交渉のため、両国の使節団を乗せた豪華列車「ユーフォリア」が、雪に覆われた中立地帯を滑るように走っていた。

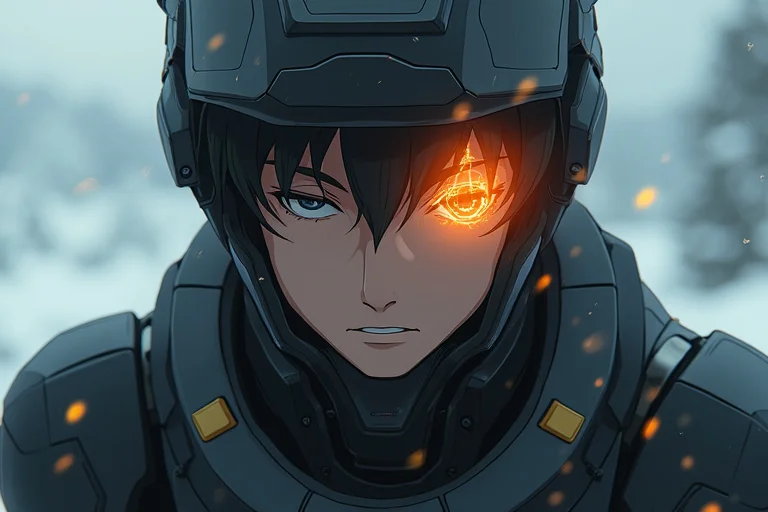

共和国情報部の少佐、アラン・ベルクールもその客の一人だった。しかし、彼の任務は交渉ではない。彼の戦場は、今夜、帝国の主催で開かれる晩餐会のテーブルの上にあった。通称「大食らい(ル・グルマン)」。美食家として知られる彼の真の武器は、神の領域とまで謳われる鋭敏な味覚と嗅覚、そして食にまつわる膨大な知識だった。

「諸君、今宵は政治の話は忘れよう」

帝国の首席代表、フォン・クラウゼ将軍が尊大にグラスを掲げる。ディナーが始まった。アランの前に、磨き上げられた銀の皿が置かれる。

一皿目、前菜は「極北産ヒメマスと黄金キャビアのマリネ」。

宝石のように輝くキャビアを口に含んだ瞬間、アランの眉が微かに動いた。黄金キャビア特有の濃厚な旨味の奥に、ほんのわずかな泥臭さ。そして、添えられた岩塩は、バルト海沿岸の特定の鉱山でしか採れない、鉄分を帯びた独特の風味を持っていた。

(極北産は偽装か。この味は、帝国の秘密潜水艦基地がある『泥濘の湾』のものだ。しかも、この岩塩は潜水艦のバラスト調整に使われる特殊品。奴ら、停戦間近だというのに、新型潜水艦隊を実戦配備する気だ)

アランは表情を変えず、ただ「美味い」とだけ呟いてワインを口にした。

二皿目、スープは「森鳩のコンソメ、百種の茸と共に」。

琥珀色の液体が放つ芳醇な香りは、完璧としか言いようがなかった。だが、アランの鼻腔はその完璧さの裏にある不協和音を捉えていた。百種の茸に紛れて、一種類だけ、通常は食用とされない茸のエキスが使われている。それは、共和国南部の山岳地帯にしか自生しない、神経に作用する毒茸「幻惑ダケ」だった。致死量ではない。だが、これを摂取し続ければ、判断力が鈍り、軽い幻覚症状を引き起こす。

(なるほど。この列車に乗ってから提供される食事全てに、微量の毒を混ぜていたのか。交渉を自国に有利に進めるための、姑息な化学戦というわけだ)

彼はスープ皿を静かに押しやった。隣席の同僚が訝しげに彼を見るが、アランは「少し胸焼けがしてね」とだけ言って微笑んだ。

そして、メインディッシュが運ばれてくる。

「仔羊の溶岩焼き、ソース・アンノウン」

給仕長が芝居がかった口上で紹介する。熱した溶岩プレートの上で、ジュウジュウと音を立てる仔羊。だが、問題はそのソースだった。赤黒く、粘度があり、複雑怪奇なスパイスの香りが立ち上っている。アランは一切れ口に運び、目を閉じた。

シナモン、クローブ、ナツメグ……違う。もっと奥だ。東方のサフラン、南洋のガランガル、新大陸のチリパウダー。何十種類ものスパイスが、まるで暗号のように絡み合っている。アランの脳内で、味覚と知識が高速で回転し、スパイスの配合比率を解析していく。

そして、彼は戦慄した。

配合比率は、ただの数字の羅列ではなかった。それは、座標を示していた。帝国が開発した新型長距離列車砲「オーディン」の射撃諸元。そして、その標的は――共和国の首都、議事堂。

これは、晩餐ではない。最後通牒だ。交渉が決裂すれば、この列車を降りる前に首都は火の海と化す。

帝国側の席から、白衣をまとった一人の男が静かに立ち上がり、アランのテーブルへ歩み寄ってきた。帝国の宮廷料理人にして、暗号料理の天才、シェフ・ゲルハルト。二人は言葉を交わさず、ただ視線だけで互いの力量を認め合っていた。ゲルハルトは、アランが謎を解いたことを確信し、無言の笑みを浮かべた。

絶体絶命。汗が背中を伝う。だが、アランは不敵に笑った。彼は懐から万年筆を取り出すと、テーブルのナプキンに素早く何かを書きつけ、近くのウェイターに手渡した。ウェイターはそれを持って、ゲルハルトの元へ向かう。

ゲルハルトがナプキンを開き、その顔色が変わった。驚愕と、わずかな敗北の色。アランが書いたのは、たった一行。

『貴官のソース、塩が3グラム多い。それでは着弾座標が東に50メートルずれる。標的は議事堂ではなく、隣の国立美術館だ。レンブラントが泣いているぞ』

アランは、帝国が仕掛けた座標の罠を瞬時に見抜いていた。彼らは、共和国の解析能力を試すために、意図的にわずかな誤差を含んだ偽の情報を流したのだ。だがアランは、その誤差すら正確に指摘してみせた。それは、共和国が「オーディン」の性能を完全に把握しており、真の座標もすでに掴んでいるという、何より雄弁なメッセージだった。

張り詰めていた食卓の空気が、ふっと緩む。クラウゼ将軍の顔から尊大さが消え、深い溜息が漏れた。

やがて、デザートが運ばれてくる。炎に包まれたアイスクリーム「ベイクド・アラスカ」。しかし、アランの席にだけは、シンプルなガラスの器に盛られた「青リンゴのシャーベット」が置かれた。彼がウェイターを通じて、特別に注文したものだ。

共和国の象徴である青リンゴを、冷静に、そして余裕たっぷりに味わうアランの姿は、この盤上の戦いの勝者が誰であるかを明確に示していた。

アランは最後の一口を飲み込むと、満足げに呟いた。

「さて、腹ごしらえは済んだ。本当の交渉は、ここからだ」