第一章 澄み切った鈴の音

僕の世界から物理的な音が消えたのは、中学二年の夏だった。交差点に飛び出した猫を避けようとしたトラックの急ブレーキ音、それが僕の鼓膜が最後に捉えた世界の響きだった。以来、僕の日常は完全な静寂に包まれている。蝉時雨も、教室の喧騒も、誰かの笑い声も、すべてが分厚いガラスの向こう側にある無声映画のようだ。

だが、神様は奇妙な代償を僕に与えた。物理的な音を失った代わりに、僕は人の「心の音」が聞こえるようになったのだ。それは声ではない。感情そのものが、僕の頭の中で直接的な音響として再生される。苛立ちは耳障りな金属音、喜びは軽やかな木管楽器の音色、悲しみは低く響くチェロの旋律。ほとんどの場合、教室に充満しているのは、退屈さを示す単調なビートと、他人への嫉妬が奏でる不協和音だ。言葉とは裏腹な心の音を聞くたびに、僕は人間という存在の複雑さに眩暈がし、いつしか人との間に透明な壁を作るようになっていた。

そんな灰色の日々の中で、陽向葵(ひなたあおい)だけが、唯一の例外だった。

彼女は、まるでその苗字を体現したかのような、太陽みたいな女の子だ。クラスの中心でいつも明るく笑っていて、その周りには自然と人の輪ができる。僕のような、教室の隅で息を潜めている人間にも、彼女は屈託なく話しかけてくる。

「音無くん、おはよう! 今日の空、すごい綺麗だね」

彼女が笑顔で僕の机を叩く。僕は、彼女の口の動きと表情から言葉を読み取り、ぎこちなく頷く。僕が本当に聞いているのは、彼女の言葉ではない。彼女の内側から響いてくる、清らかで、一点の曇りもない鈴の音だ。チリン、チリン、と心地よく鳴り響くその音は、僕が日々浴びせられるノイズの中で、唯一の聖域だった。裏表のない、純粋な好意の音。僕はその音色に、知らず知らずのうちに救われていた。

ある日の放課後、葵が僕の元へ駆け寄ってきて、小さなメモ帳を差し出した。そこには、彼女の丸い文字でこう書かれていた。

『今日の放課後、屋上で待ってる。大事な話があるの』

僕が顔を上げると、彼女は悪戯っぽく片目を瞑ってみせた。彼女の心の音は、期待に胸を躍らせるように、いつもより少しだけ高く、そして速く、澄んだ鈴の音を奏でていた。僕は、その音に引かれるまま、静かに頷きを返した。自分の能力を知られることへの恐怖と、彼女の世界にもう一歩踏み込んでみたいという好奇心が、胸の中で静かにせめぎ合っていた。

第二章 聞こえるふりの冒険

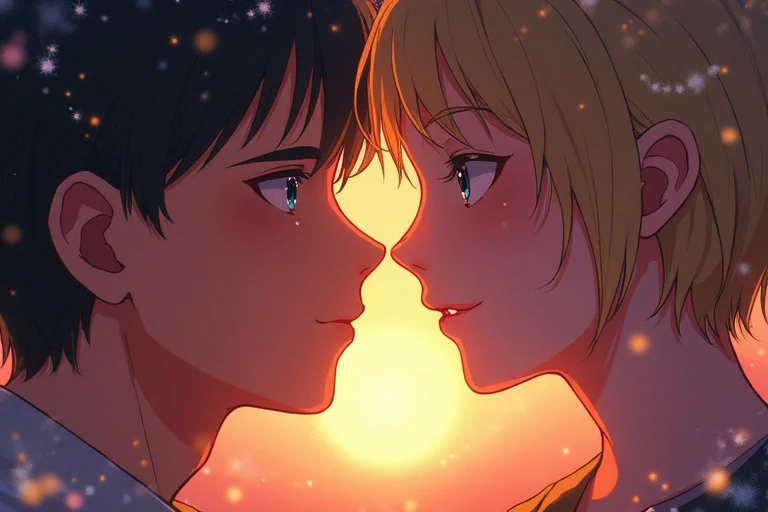

屋上の扉を開けると、傾きかけた西日が目に眩しかった。フェンスに寄りかかって街を眺めていた葵が、僕に気づいて振り返る。風が彼女の髪を柔らかく揺らし、夕陽がその輪郭を金色に縁取っていた。彼女の心の鈴の音は、僕の姿を認めると、一層楽しげに響き渡った。

「来てくれたんだね、音無くん」

彼女はそう言って、自分のスマートフォンと、少し大きめのヘッドフォンを僕に見せた。

『これを、君と共有したくて』

葵はメモ帳にそう書くと、ヘッドフォンを僕の頭にそっと乗せた。そして、スマートフォンの再生ボタンを押す。もちろん、僕には何も聞こえない。ただ、耳に当たるプラスチックの感触が、現実との断絶をいやでも意識させた。

「これはね、今朝、公園の木々が風に揺れる音。ざわざわーって、まるで森が深呼吸してるみたいでしょ?」

葵は目を輝かせながら、僕の表情を窺う。僕は聞こえるふりをして、精一杯に頷いた。罪悪感が胸を刺すが、彼女の心の音が奏でる純粋な喜びのメロディーが、それを麻痺させていく。

「こっちは、神社の裏に住み着いてる野良猫の足音。砂利を踏む、サク、サクって小さな音が可愛いの」

「これは、雨上がりの雫が葉っぱから落ちる音。ポツン、ていう、世界で一番小さな音」

彼女は、僕が失った世界の音を、宝物のように集めていた。僕が聞こえないことを、彼女はまだ知らない。僕は彼女を騙している。それでも、彼女が熱っぽく語る音の世界を、僕は想像力で必死に補った。彼女の言葉と、彼女から聞こえてくる優しい鈴の音だけが、僕の羅針盤だった。その時間は、不思議な安らぎに満ちていた。僕たちは共犯者のように笑い合い、夕暮れの屋上で、聞こえない音を「聴く」という秘密の儀式を続けた。

それから、僕たちの「音探しの冒険」が始まった。放課後になると、葵は僕を連れて街に出た。踏切の警報機、商店街の呼び込み、子供たちのはしゃぐ声。彼女はそれらを次々と録音し、僕に「聞かせて」くれた。僕はそのたびに、聞こえるふりをして、彼女が紡ぐ音の物語に耳を澄ませた。彼女の心の鈴の音を聞いていると、まるで本当に世界の音が聞こえてくるような錯覚に陥った。不協和音に満ちていた僕の世界は、彼女の存在によって、少しずつ色と響きを取り戻していくようだった。このまやかしの時間が、永遠に続けばいいとさえ思い始めていた。

第三章 砕け散ったシンフォニー

秋風が文化祭の匂いを運び始めると、クラスはにわかに活気づいた。僕たちのクラスの出し物は、葵の提案で「町の音を集めたサウンドインスタレーション」に決まった。教室の後ろに暗幕を張り、葵が集めた様々な音を立体的に流し、訪れた人が目を閉じて街の息遣いを感じる、という企画だ。葵は僕に「奏くんは、私の特別アシスタントね!」とウィンクして、機材のセッティングを手伝うように頼んだ。

準備は順調に進んでいた。葵はリーダーとして皆をまとめ、その心の音は、文化祭の成功を夢見る希望に満ちた、華やかな鈴の音だった。僕も、スピーカーの配置を手伝ったり、ケーブルを繋いだりと、自分にできることを探した。彼女の隣にいるだけで、僕もクラスの一員になれたような気がして、胸が高鳴った。

その事件は、文化祭前日の放課後、最後の調整をしている時に起きた。僕がスピーカーを載せた台車を動かそうとした時、足元のケーブルに気づかず、バランスを崩してしまったのだ。ガシャン、という僕には聞こえないであろう轟音と共に、台車は横転し、メインスピーカーの一つが無残に床に転がった。

一瞬の静寂の後、クラスメイトの一人が叫んだ。

「おい、音無! 何やってんだよ! あれ、一番高いスピーカーだぞ!」

非難の視線が突き刺さる。僕には彼らの言葉は聞こえないが、突き刺さるような敵意に満ちた心のノイズは、鼓膜が破れるほどに響いてきた。僕は何も言えず、ただ立ち尽くすしかなかった。

その時だった。葵が僕の前に立ちはだかるようにして、みんなを制した。

「大丈夫! わざとじゃないんだから、そんなに責めないで! スピーカーなら予備があるから、問題ないよ!」

いつもの、太陽のような笑顔だった。彼女なら、きっとそう言ってくれると信じていた。

しかし、僕の耳に届いた彼女の心の音は、信じがたいものだった。

―――キィィィィンッ! パリンッ!

それは、今まで聞いてきた、あの澄み切った鈴の音ではなかった。耳を劈くような高周波のノイズと、何枚ものガラスが一斉に砕け散るような、悲鳴にも似た破壊音。それは紛れもなく、僕の目の前で笑っている葵の内側から発せられていた。

頭が真っ白になった。嘘だ。何かの間違いだ。あの鈴の音はどこへ行った? 彼女も、他の人間と同じだったのか? 僕のせいで企画が台無しになることへの怒り? それとも、僕という厄介な存在に対する、隠していた苛立ち?

葵の笑顔が、精巧に作られた仮面のように見えた。彼女の優しい言葉が、空虚な偽善に聞こえた。僕が今まで信じていたものすべてが、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。

「…ごめん」

僕は誰に言うでもなく呟くと、彼女の手を振り払い、クラスメイトたちの心の不協和音を浴びながら、教室から逃げ出した。背後で、ガラスの砕ける音が、まだ鳴り響いている気がした。

第四章 世界で一番美しい音

翌日、僕は学校を休んだ。自分の部屋に閉じこもり、耳を塞いだ。物理的な音は聞こえないのに、幻聴のように、あのガラスの砕ける音が頭から離れなかった。世界は再び、意味の分からないノイズと不協和音に満ちた、灰色の場所に戻ってしまった。信じていたものに裏切られた痛みは、僕の心を深く抉った。

夕方、インターホンが鳴った。モニターを見ると、葵が立っていた。居留守を使おうか迷ったが、彼女は何かを察したように、ドアの前でじっと待っている。僕は諦めて、重い足取りで玄関に向かった。

ドアを開けると、葵は少しだけ悲しそうな顔で僕を見つめ、何も言わずに一枚のノートを差し出した。筆談で話すつもりのようだ。

『昨日は、ごめんなさい』

彼女の文字は、少し震えているように見えた。僕は首を横に振る。悪いのは僕の方だ。

『奏くんに、話しておきたいことがあるの』

僕たちはリビングのテーブルに向かい合った。彼女はペンを走らせ、自分の過去を静かに語り始めた。彼女には、三つ年下の弟がいたこと。その弟は、幼い頃の病気が原因で、聴力を失ってしまったこと。音のない世界に絶望した弟は、次第に心を閉ざし、誰とも話さなくなり、大好きだったピアノも弾かなくなってしまったこと。

『私は、弟を救えなかった。どうすればいいか分からなくて…ただ、そばにいることしかできなかった。弟は、中学に上がる直前に、自ら命を絶ったの』

僕は息を呑んだ。彼女の心の音は、今、静かだが深い悲しみを湛えた、チェロの低い音色を奏でていた。それは、あのガラスの音とは全く違う、痛切な響きだった。

『あの子が失った世界の音を、私は代わりに集めるようになった。音には、人を救う力があるって信じたかったから。弟にしてあげられなかったことを、誰かにしたかった。だから…奏くんに会った時、運命だと思った。君に、この世界の美しい音を届けられたらって。それは、私の自己満足だったのかもしれない』

そして、彼女は昨日のことについて書き始めた。

『昨日、君がみんなに責められた時、弟の姿が重なったの。孤立して、誰にも理解されずに苦しんでいた弟の姿が。君を守れなかったらどうしようって、怖くなった。あの時の心の音は…君への怒りじゃない。みんなへの怒りと、自分の無力さへの悲しみと、弟を思い出してしまった苦しみが、全部ごちゃ混ぜになった、私の心の叫びだったの』

ガラスの砕ける音。あれは、偽りの音ではなかった。言葉にできないほどの激情が、苦しみが、祈りが、彼女の中で砕け散った音だったのだ。

僕はその時、初めて心の音の本当の意味を理解した。それは、本音や建前を暴くためのリトマス試験紙などではない。言葉にならない、その人の魂そのものの響きなのだ。澄んだ鈴の音も、激しく砕けるガラスの音も、どちらも紛れもない陽向葵という人間の、ありのままのシンフォニーだったのだ。

涙が溢れた。僕は震える手で、ペンを取った。

『聞こえるんだ。僕には、君の心の音が』

僕は、自分の能力のすべてを書き記した。葵は驚いたように目を見開いたが、静かに最後まで読んでくれた。

『君の心の音は、いつも綺麗だった。でも、昨日の砕ける音も、同じくらい君のものだと思えた。僕には、それが何より…美しく聞こえた。ありがとう、葵』

僕たちは、どちらからともなく顔を上げた。彼女の瞳にも、光るものがあった。彼女の心の奥から、壊れた鈴がもう一度鳴り始めるような、か細く、けれど確かな音色が聞こえた。それは、再生の音だった。

文化祭の当日、僕たちのインスタレーションは大成功を収めた。暗幕の部屋の入り口に、僕は一枚のパネルを置いた。

『この空間に流れる音は、僕には聞こえません。

でも、この音を必死に集めた人の心の音は、僕にだけ聞こえます。

それは、世界で一番美しい音です』

葵が隣で、僕に微笑みかけた。彼女の心からは、いくつもの音色が聞こえる。喜びの鈴の音、少しの不安、そして僕への、温かい慈しみの音が混じり合った、複雑で、どこまでも人間らしい、豊かなハーモニーが。

もう、僕は世界に満ちる不協和音を恐れない。濁った音も、砕ける音も、すべてが誰かの魂の響きなのだと知ったから。僕たちは、目に見えない音と、耳に聞こえない音、その両方が存在する世界を、これから一緒に歩いていく。僕にとって世界は、完全な静寂から、無限の響きを持つ、愛おしい場所へと変わっていた。