第一章 失われた言葉の収集家

アスファルトが陽炎を立ち昇らせる、八月の午後。世界はうんざりするほど退屈で、僕、水島湊(みなしま みなと)の世界はさらにその上塗りだった。教室の窓から見える景色は、昨日と何ら変わり映えしない。同じ顔ぶれ、同じ会話、同じ気怠い空気。僕はヘッドフォンで耳を塞ぎ、誰のものでもない音の壁に閉じこもることで、かろうじて正気を保っていた。

そんな僕にだけ見えるものが、この街にはあった。

それは、まるで都市伝説の切れ端のように、街の至る所にひっそりと存在していた。古びた電信柱、錆びついたシャッター、落書きだらけのコンクリート壁。人々が気にも留めないその場所に、時折、古い藁半紙(わらばんし)のようなポスターが貼られているのだ。手書き風の震える文字で、そこには詩とも断片ともつかない「言葉」だけが記されている。

『さよならよりも、青い寂寞』

それが、僕が最初に見つけた言葉だった。学校帰りの路地裏、捨てられた自販機の側面に、それは貼られていた。夕焼けに染まるその文字を前に、僕は金縛りにあったように動けなくなった。誰が、何のために? 他の誰も、このポスターに目を向けない。まるで僕にしか見えていないかのように、人々は無関心に通り過ぎていく。

その日から、僕は「失われた言葉」の収集家になった。誰にも言えない、僕だけの秘密の儀式。見つけた言葉を、黒い表紙のノートに万年筆で書き写す。『はぐれたての体温』『夕凪の共犯』『君の不在で完成する風景』。言葉たちは意味を問うてこない。ただそこにあるだけで、僕の空っぽの心に、形のなかった感情の輪郭を与えてくれるようだった。

言葉を集めるほどに、僕は自分がこの退屈な世界から少しだけ浮遊しているような、特別な感覚を覚えていた。それは孤独な優越感であり、同時に、誰とも分かち合えないという寂しさの裏返しでもあった。この言葉たちは、僕という存在の唯一の証明なのかもしれない。そう、思い始めていた。

第二章 図書室の共犯者

二学期が始まってすぐのことだった。放課後の図書室で、いつものようにノートに新しい言葉を書き写していると、不意に背後から声がかかった。

「それ、何を書いているの?」

振り向くと、同じクラスの月岡栞(つきおか しおり)が立っていた。色素の薄い髪、大きな黒い瞳。クラスでは物静かで、いるかいないか分からないような、まるで水彩画の背景に描かれた人物のような少女だった。彼女が僕に話しかけてきたことに、心臓が跳ねた。

「……別に。ただの、落書き」

僕は慌ててノートを閉じた。秘密を覗かれたような気まずさで、顔が熱くなるのが分かった。

しかし、栞は気にする素振りもなく、僕の向かいの席に静かに腰を下ろした。

「水島くん、時々、何もない壁をじっと見てるでしょう」

彼女の言葉に、僕は息を呑んだ。見られていたのか。

「変なやつだって、思ってるんだろ」

「ううん」栞は小さく首を振った。「なんだか、私には見えない何かを探しているみたいで。……きれいだなって、思ってた」

きれい? この行為が? 彼女の感性は、僕が知る誰とも違っていた。その日から、僕たちの間に奇妙な交流が始まった。僕たちは図書室の隅で、言葉を交わすようになった。僕は恐る恐る、栞にだけ「失われた言葉」の存在を打ち明けた。もちろん、彼女にはそのポスターは見えなかった。けれど彼女は、僕がノートから読み上げる言葉に、真剣に耳を傾けた。

「『半分だけの月が、君の瞼に落ちる』……素敵ね。その言葉を聞くと、静かな夜の公園のベンチが思い浮かぶな」

栞は、僕が集めた言葉の断片から、物語を紡ぎ出すのが得意だった。彼女の想像力に触れるたび、無機質だった言葉の羅列に、温度と色彩が宿っていくようだった。僕が言葉を「集める」人間なら、彼女は言葉に「命を吹き込む」人間だった。

誰とも分かち合えなかった秘密。それが栞というフィルターを通すことで、温かい光を帯びていく。僕はいつしか、新しい言葉を見つけるたび、真っ先に彼女に報告するようになっていた。栞といる時間だけ、僕は孤独な収集家ではなく、世界の秘密を共有する、二人だけの共犯者になれた。この時間が永遠に続けばいい。そう、本気で願っていた。

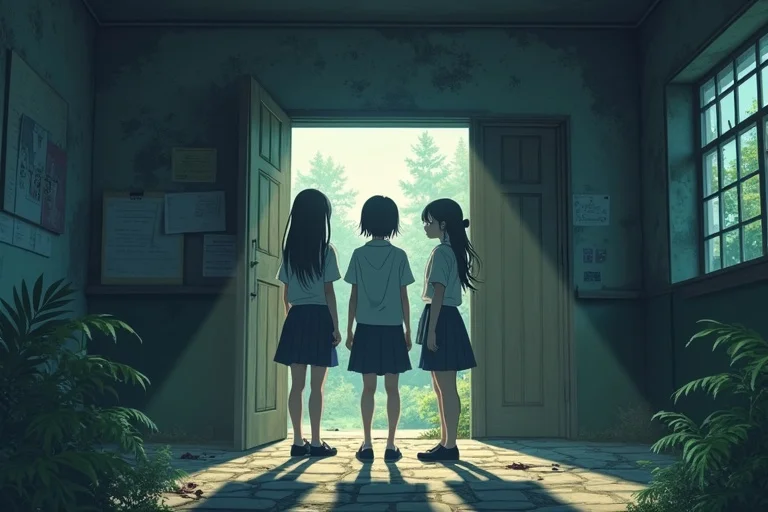

第三章 天文台の扉

季節は秋に移ろい、空が高くなったある日の放課後。僕はこれまでで最も心を揺さぶる「失われた言葉」を発見した。町の外れ、数年前に閉鎖されたまま打ち捨てられている、古い天文台のドーム。その錆びついた鉄の扉に、一枚のポスターが貼られていたのだ。

『君の忘れたい記憶は、私が預かろう』

その言葉を見た瞬間、胸の奥がずきりと痛んだ。まるで、僕自身の心の深淵を覗き込まれたような感覚。僕は震える手でノートを開き、その言葉を書き写した。インクが紙に染み込んだ、その瞬間だった。

世界が、ぐにゃりと歪んだ。

目の前の天文台が、耳鳴りと共に蜃気楼のように揺らめく。そして、洪水のように、僕の頭の中に知らない記憶が流れ込んできた。夏の強い日差し。焦げたタイヤの匂い。誰かの悲鳴。けたたましいサイレン。それは、僕のものではないはずの、鮮明すぎる光景だった。

同時に、僕は理解してしまった。僕が集めていた「失われた言葉」は、詩でも何でもない。それは、この町の人々が忘れたいと強く願った「記憶の断片」そのものだったのだ。誰かが手放した哀しみや後悔が、言葉の形をとって街に漂着していた。そして僕は、それを拾い集めることで、他人の記憶を無自覚に自分の内に取り込んでいたのだ。

混乱する僕の脳裏に、最も残酷な真実が突きつけられた。

それは、月岡栞に関する記憶だった。

彼女は、いつも僕の話を聞いてくれた、あの物静かな少女は、三年前にこの町で起きた交通事故で亡くなっていた。僕が今しがたフラッシュバックで見た、あの事故の被害者だった。

では、僕が話していた彼女は誰だ? 幻? 幽霊?

違う。答えは、もっと僕の根幹を揺るがすものだった。

あの事故の日。僕は、加害者である父が運転する車の助手席に乗っていたのだ。

僕はあまりの衝撃に、その場に崩れ落ちた。そうだ。僕は見ていた。横断歩道に飛び出してきた少女を。父がハンドルを切るのが間に合わなかった瞬間を。僕はその記憶のあまりの重さに耐えきれず、心を閉ざし、すべてを忘却の彼方へと追いやった。僕が「失われた言葉」を見始めたのは、あの日からだった。

僕の集めていた言葉は、他人の記憶などではなかった。そのほとんどが、僕自身が忘れたいと願った、あの日の記憶の断片だったのだ。『さよならよりも、青い寂寞』も、『はぐれたての体温』も、すべては僕の罪悪感が生み出した幻だった。

そして、月岡栞。彼女の存在は、僕の罪悪感が見せた最も優しい幻影であり、同時に、忘れ去られようとしていた彼女自身の魂の、最後の抵抗だったのかもしれない。彼女は僕を責めなかった。ただ、僕が集める「自分のかけら」に耳を傾け、「忘れないで」と、そう伝えたかっただけなのだ。

僕はずっと、逃げていた。退屈な世界からではなく、自分自身の過去から。

第四章 君のいない風景

どれくらいの時間、天文台の前に蹲っていただろうか。冷たい地面の感触が、僕を現実に引き戻した。涙は枯れ果て、心には巨大な空洞が空いていた。だが、それはもう、かつてのような空虚なものではなかった。痛みと、後悔と、そして微かな温もりに満ちた、確かな空洞だった。

僕はゆっくりと立ち上がり、事故が起きた交差点へと向かった。ヘッドフォンはもう着けていない。吹き抜ける風の音、遠くで鳴くカラスの声、家路を急ぐ人々のざわめき。世界のすべてが、剝き出しの音で僕の鼓膜を打った。

交差点の隅には、誰が供えたのか、今も小さな花束が置かれていた。そこに、もう栞の姿はない。彼女は僕が真実を思い出したことで、その役目を終えたのだろう。僕は花束の前に膝をつき、目を閉じた。

「ごめん……。ごめんなさい、月岡さん」

それは、誰に聞かせるでもない、僕自身の言葉だった。借り物ではない、僕の心から生まれた、不器用で、ありきたりな言葉。

「君のこと、絶対に忘れない」

そう呟いた瞬間、ふっと、何かが僕の中から解き放たれていくのを感じた。まるで、長い間かかっていた呪いが解けたように。目を開けると、世界の色彩が少しだけ鮮やかに見えた。

その日を境に、僕の目に「失われた言葉」のポスターが見えることはなくなった。僕の奇妙な収集の旅は、終わりを告げたのだ。それは、僕がもう他人の(あるいは自分自身の)失われた記憶に頼らなくても、自分の足で立ち、自分の言葉で世界と向き合う準備ができた、という証なのかもしれなかった。

数年後、僕は大学生になり、小さなアパートで文章を書いていた。机の引き出しには、あの黒い表紙のノートが大切にしまってある。時々、それを取り出して、かつて僕を支えてくれた言葉たちを眺める。それは僕の青春そのものだった。痛みと、偽りと、そして一人の少女との出会いに満ちた、かけがえのない季節の記録。

世界は無数の言葉でできている。けれど、本当に自分の心を救う言葉は、誰かから与えられるものではない。どれだけ不器用でも、どれだけありきたりでも、自分自身の内側から、痛みと共に絞り出すしかないのだ。

窓の外では、あの日のような青い夕暮れが街を包んでいた。僕はペンを握り、新しい物語の、最初の一行を書き始めた。それは、君のいないこの風景の中で、僕が生きていくための物語だった。