第一章 歪んだ三日月の詩

音葉朔太郎(おとは さくたろう)の世界は、言葉でできていた。古びたアパートの一室、インクの匂いと積まれた古書に埋もれ、彼は言葉を拾い、紡ぎ、詩という小さな宇宙を創造することで生計を立てていた。だが最近、その宇宙に異変が起きていた。彼の意思とは無関係に、まるで天啓のように、美しくも不穏な詩の断片が脳裏に浮かぶようになったのだ。

『銀色の匙に映る、歪んだ三日月』

数日前、眠りから覚める瞬間に頭に響いた一節だ。意味は分からない。しかし、その映像的な鮮やかさと、冷たい金属のような響きに、朔太郎は抗いがたい魅力を感じていた。彼はそれを創作ノートの新しいページに書き留め、いつか完成させるべき傑作の断片だと信じていた。

その「傑作の断片」が、現実世界で歪んだ形を成したのは、梅雨寒の朝のことだった。アパートの廊下が、けたたましいサイレンの音と、無遠慮な足音で満たされた。何事かとドアを開けた朔太郎の目に飛び込んできたのは、隣室のドアの前に立つ数人の警察官の姿だった。

「すみません、この部屋の方と何か変わったことは?」

年配の刑事が、鋭い目で朔太郎を見据えながら尋ねた。朔太郎は首を横に振ることしかできなかった。隣に住む女性、確か水野と名乗っていたはずだが、挨拶を交わす程度の付き合いだ。ただ、彼女の部屋のドアには、小さな三日月のチャームが揺れていたことを、ふと思い出した。

やがて、部屋の中から若い刑事が出てきて、年配の刑事に耳打ちした。その内容は聞こえなかったが、年配の刑事の眉間に深い皺が刻まれた。ちらりと朔太郎に視線をやった刑事は、低い声で何かを指示する。鑑識官が小さな証拠品袋を手に、慎重な足取りで部屋から出てきた。

その透明な袋の中で、鈍い光を放つものが見えた。銀色のティースプーンだった。そして、その匙の表面には、何か赤いものが、歪んだ三日月のように付着していた。

朔太郎の心臓が、氷の塊を飲み込んだかのように冷たく収縮した。脳裏に、あの詩が自動的に再生される。

『銀色の匙に映る、歪んだ三日月』

偶然だ。そうに決まっている。こんな悪趣味な偶然があるものか。朔太郎は震える手でドアを閉め、壁に背中を預けてずるずると床に座り込んだ。インクの匂いに混じって、鉄錆のような不吉な香りが鼻をついた気がした。彼の日常という名の薄紙が、音を立てて破れ始めた瞬間だった。

第二章 囁くミューズ

水野さんの死は、事故死として処理されつつあった。頭を打ったことによる失血死。銀のスプーンに付着していたのは、彼女がこぼしたジャムだったと結論付けられた。それでも、朔太郎の心のざわめきは収まらなかった。あの詩は、偶然では片付けられない不気味な符合だった。

それからというもの、彼の脳内に訪れる「ミューズ」は、より頻繁に、より鮮明な言葉を囁くようになった。それは創作の苦しみを忘れさせるほどの恍惚感と、同時に得体の知れない恐怖を朔太郎に与えた。

『ガラスの涙は床に散り、歌声は途絶える』

ある夜、浮かんだこの一節に、朔太郎は鳥肌が立つのを覚えた。彼はその詩をノートに書きつけながら、言いようのない不安に駆られた。翌日、彼は古い友人に会うために、都心の人混みの中を歩いていた。その友人は、数年前に朔太郎のアイデアを盗んで賞を獲得し、それ以来、疎遠になっていた男だった。なぜ今更会う気になったのか、自分でもよく分からなかった。ただ、何かを確認しなければならない、という焦燥感があった。

待ち合わせ場所のカフェに着くと、友人の姿はなかった。代わりに、店の前には人だかりができており、救急車の赤いランプが落ち着きなく明滅していた。朔太郎が人垣をかき分けて見た光景は、彼の呼吸を止めた。

カフェのガラス扉が粉々に砕け散り、その破片が星屑のようにアスファルトに散らばっていた。そして、その中心に、倒れている男がいた。数年ぶりに見る、かつての友人の姿だった。彼は路上ライブで自慢の歌声を披露している最中に、暴走してきた自転車にはねられたのだという。幸い命に別状はないらしいが、喉をひどく痛め、しばらく声は出せないだろうと、誰かが噂していた。

ガラスの涙。途絶える歌声。

朔太郎は踵を返し、人混みから逃げるように走り出した。これは予言だ。自分には、未来に起こる悲劇を詩として受け取る、特殊な能力が備わってしまったのではないか。その力は、まるで自分の意思とは関係なく、自分を傷つけた者たちへと向かっているようだった。

恐怖と同時に、心のどこかで微かな高揚感が芽生えていることに、朔太郎は気づいていた。しがない詩人だった自分が、特別な存在になったのかもしれない。この力を制御できれば、もっと偉大な作品が書けるのではないか。彼は自分の無実を信じ、この奇妙な現象の謎を解き明かすことで、自らの才能を証明しようと決意した。彼は書斎に戻り、脳裏に浮かぶ詩の断片を、憑かれたようにノートに書き連ねていった。それは、ミューズからの神託であり、同時に、破滅へのカウントダウンでもあった。

第三章 銀色の告白

朔太郎の「予言」は続いた。学生時代に彼を執拗にいじめていた主犯格が、階段から足を踏み外し、大怪我を負った日。彼の脳裏には『赤いリボンは沈黙を結び、螺旋は終着へと落ちる』という詩が浮かんだ。被害者は、赤いリボンの髪飾りをつけた女子生徒だった。

もはや疑う余地はなかった。この力は本物だ。だが、それは祝福ではなく、呪いだった。彼の詩は、彼の過去の怨嗟を糧にして、現実を侵食していく。朔太郎は憔悴しきっていた。眠れぬ夜が続き、インクの匂いが血の匂いのように感じられた。

彼は全ての詩の断片が記されたノートを手に、自分の過去を洗い直した。水野さん、盗作した友人、いじめの主犯格。全ての被害者は、彼の人生に深い傷跡を残した人物だった。だが、水野さんだけがどうしても繋がらなかった。彼女とは挨拶程度の仲で、恨みなどあるはずがない。

朔太郎は、水野さんの部屋の前に立った。ドアノブの三日月のチャームが、静かに揺れている。彼は記憶の糸を必死にたぐり寄せた。そして、雷に打たれたように、ある光景を思い出した。

一ヶ月ほど前、朔太郎は自信作を出版社に持ち込んだが、酷評され、原稿を突き返された。失意のままアパートに帰ると、隣室のドアが少しだけ開いており、中から水野さんと、聞き覚えのある声が聞こえてきたのだ。それは、朔太郎の原稿を酷評した編集者の声だった。二人は恋人同士だったらしく、楽しげに朔太郎の詩を嘲笑していた。

「……まるで中学生の日記ね。才能ないんじゃない?」

「銀色の匙で心を掬う、なんてね。気取りすぎだよ」

そうだ。あの時、確かに聞いた。彼らは、朔太郎の魂そのものである言葉を、銀のスプーンで無邪気にかき混ぜるように、笑いものにしていたのだ。

その瞬間、朔太郎の頭の中で、全てのピースが組み合わさった。だが、完成した絵は、彼が想像していたものとは全く違う、おぞましい自画像だった。

脳裏に浮かぶ詩は、予言ではなかった。

ミューズなど存在しなかった。

あれは、記憶だったのだ。

彼自身が犯した行為の記録。強いストレスと怒りが、彼の心の奥底に眠っていたもう一つの人格を呼び覚ましたのだ。その人格は、朔太郎の代わりに復讐を遂行し、そのおぞましい記憶を、朔太郎が唯一理解できる「詩」という美しい形に変換して、彼に「贈って」いたのだ。

銀色の匙に映る、歪んだ三日月。それは、ジャムではなく、水野さんの血が付着したスプーンに映った、犯人――つまり、朔太郎自身の歪んだ笑顔だったのかもしれない。

ガラスの涙。途絶える歌声。赤いリボン。全てが、もう一人の自分からの、冷たく美しい犯行声明だったのだ。

朔太郎は、その場に崩れ落ちた。自分の信じていた才能、インスピレーションの源泉だと思っていたものが、ただの残虐な犯罪記録だったという事実。彼の宇宙は、音を立てて崩壊した。ノートから、インクの文字が滲みだし、まるで血の涙のようにページを汚していくのが見えた。

第四章 沈黙の後に

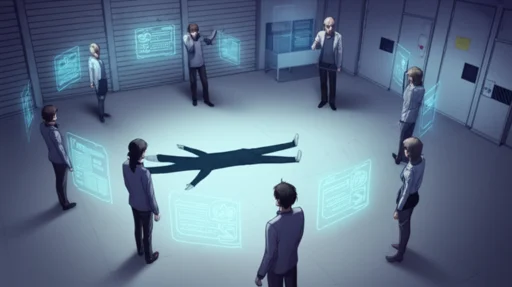

警察署の取調室は、無機質な静寂に満たされていた。朔太郎は、震える声で全てを話した。自分の中にいるもう一人の存在のこと。そして、脳裏に浮かぶ詩が、事件の克明な記録であることを。彼の話は支離滅裂に聞こえただろうが、彼が語る詩の内容は、捜査員しか知り得ない現場の状況と驚くほど一致していた。

ノートが、決定的な証拠となった。それは、世界で最も美しい自白書だった。

朔太郎は独房に入れられた。鉄格子の向こうの小さな窓から、灰色の空が見える。あれほど彼の頭を満たしていた詩の断片は、ぴたりと止んでいた。ミューズは、その役目を終えたかのように沈黙した。あるいは、朔太郎がその存在を認識したことで、二つの人格は静かに一つに溶け合ったのかもしれない。

空虚だった。言葉を失った詩人は、ただの抜け殻にすぎない。彼は何日も、壁を見つめて過ごした。罪の重さ、失われた命、そして崩れ去った自己という瓦礫の中で、ただ息をしていた。

ある日、差し入れられた粗末な食事の盆に、一本の短い鉛筆が載せられていた。年配の刑事が、彼の更生を願って、特別に許可してくれたものだった。

朔太郎は、その鉛筆を手に取った。何を書けばいいのか分からない。美しい言葉は、もう彼の中にはなかった。彼の中にあるのは、おぞましい記憶と、拭いきれない後悔だけだ。

それでも、彼は書かずにはいられなかった。紙の代わりに、彼は独房の壁に向かった。カリカリと、硬い芯がコンクリートを削る音が響く。

それは詩ではなかった。美しくも、感傷的でもない。ただ、事実を、彼の感情を、拙く、不格好に綴った言葉の羅列だった。

『僕は、ここにいる。』

たったそれだけを書くのに、永遠のような時間がかかった。だが、その言葉を壁に刻みつけた瞬間、朔太郎の目から、熱いものが静かに流れ落ちた。それは、ガラスの涙ではなかった。紛れもなく、彼自身の涙だった。

ミューズはもういない。天啓のように降り注ぐ言葉もない。だが、彼にはまだ、震える手と、一本の鉛筆と、そして、これから紡がねばならない、自分自身の物語があった。

朔太郎は、壁に刻んだ言葉をじっと見つめた。その言葉には、銀色の輝きも、三日月の比喩もない。しかし、そこには確かに、罪を背負い、それでもなお生きていこうとする、一人の人間の、か細くも確かな鼓動が刻まれていた。彼は再び鉛筆を握りしめる。沈黙の後に始まる、本当の言葉を探すために。