第一章 灰色の血痕と沈黙の絵画

漆黒の闇に、サイレンの鈍い光が反射していた。それは、美術館の堅固な壁を不気味に照らし、葵の目に映る世界をさらに無彩色の混沌へと誘う。美術品修復士である葵は、今朝、生涯で最も重要な任務の一つを失った。国立美術館から、19世紀末のフランス象徴主義画家、セザール・ルグラン作「夜明けの淵」が盗まれたのだ。葵は、この至宝の絵画の修復を任されるはずだった。

「葵さん、こちらへ。」

捜査官の重苦しい声に促され、葵は厳重に封鎖された展示室へと足を踏み入れた。部屋の中央に立つイーゼルは空っぽで、そこには絵画を固定していた金具が虚しくぶら下がっている。ガラスケースは粉々に砕かれ、破片が星屑のように散らばっていた。

「犯人はプロです。警備システムを完全にハッキングし、一つも痕跡を残していません。」

捜査官の言葉は、まるでどこか遠くから聞こえるかのように霞んでいた。葵の視線は、イーゼルの足元、大理石の床に広がる不自然な染みに釘付けになっていた。それは、まるで不吉な花が咲いたかのような、どす黒い塊だった。

「これは…血痕、ですね。」

別の鑑識官が呟いた。しかし、葵の目には、それはただの黒に近い灰色にしか見えなかった。彼女は、生まれつき「赤」という色を認識できない。情熱の赤、生命の赤、危険を告げる赤。それらは全て、葵の世界では無数の灰色のグラデーションの一つでしかなかった。この色彩失認が、彼女の美術品修復士としてのキャリアにおいて、時に研ぎ澄まされた洞察力をもたらす一方、時に致命的な盲点となることもあった。

「血痕にしては、範囲が広すぎませんか?」

葵は、違和感を拭いきれずに尋ねた。灰色に見えるその染みは、単なる液体の痕跡というよりは、何かが塗りつけられたような、あるいは、深い意味を隠し持った模様のようにも見えた。捜査官たちは葵の言葉に首を傾げたが、彼女の心の中には、この「見えない色」が、単なる血液ではない、もっと何か別のメッセージを秘めているのではないかという予感が去来していた。この沈黙の絵画を巡る盗難事件は、葵の灰色の世界に、まだ見ぬ色を刻み込もうとしていた。

第二章 色彩なき手掛かりと疑惑の影

事件から数日。メディアは連日、国宝級絵画の盗難事件を大きく報じていた。葵は美術館での修復作業に戻っていたが、その心は「夜明けの淵」と、現場に残された灰色の染みから離れることができなかった。警察の捜査は難航し、有力な手掛かりは一つも上がっていなかった。

「お父さんだったら、きっと何か見つけられたはずなのに。」

修復室で、葵は古い写真立てを撫でた。そこに収められているのは、今は亡き父・佐倉啓介の写真だった。啓介は、生前は無名の画家だったが、その色彩に対する類稀な感性は、葵の唯一の誇りだった。葵の色彩失認は、幼い頃から父の心を深く痛ませていたが、彼は決して葵の夢を諦めさせなかった。

葵は自室に戻り、事件現場のデジタル写真を拡大しては分析を繰り返した。何度見ても、床の染みは灰色だ。だが、その形状、滲み方、周辺のガラス片との位置関係を注意深く観察すると、妙な規則性があるように思えた。まるで、意図的に描かれた記号のようにも。

「何か、特別な意味があるはずだ。」

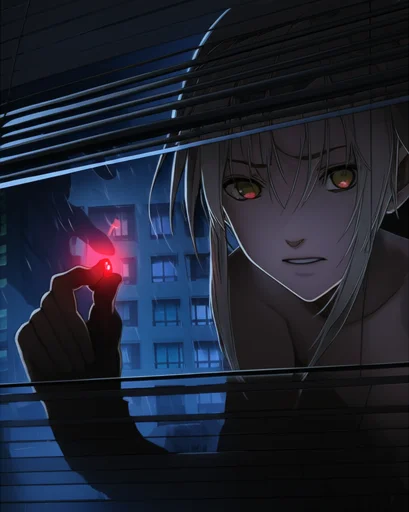

彼女は事件当日の美術館の監視カメラ映像を何度も見直した。不可解なことに、犯人は一切顔を隠さず、その姿は鮮明に記録されていた。しかし、警察はその顔に心当たりがないと言う。犯人は、まるで自分が捕まることを厭わないかのように、堂々と通路を歩き、絵画を持ち去っていた。そして、犯人の指先には、常に何か赤みがかった(葵には灰色に見える)ものが付着しているようだった。

そんな時、葵の脳裏に、ある人物の顔が浮かんだ。美術史家であり、葵の亡き父の友人でもあった、立花教授の息子、立花悠斗(はると)だった。悠斗は葵とは幼馴染で、今は美術品ディーラーとして成功していた。彼とはしばらく疎遠になっていたが、最近、偶然再会したばかりだった。その時、悠斗は美術館での父の絵画展について、妙に熱心に尋ねてきたのを思い出す。そして、その会話の中で、悠斗は不自然に「赤」という色を避けるような言い回しをしていた気がした。例えば、彼は「情熱的な色」ではなく「強い色」と言い換えたり、「燃えるような夕日」を「鮮やかな夕日」と表現したりしていた。単なる言葉の癖か、それとも何か意味があるのか。

葵は、悠斗が「夜明けの淵」について、異常なほどの関心を示していたことを思い出した。彼は、かつて父と立花教授が、ある絵画の修復を巡って激しく口論していたことを話していた。その絵画が「夜明けの淵」だったのか、それとも別の作品だったのかは定かではなかった。だが、悠斗の行動と言葉の断片が、葵の心に疑惑の影を落とし始めていた。この見えない色が、過去の記憶と、現在を結びつける鎖なのだろうか。

第三章 幼い日の「緋色」と父の絵画

悠斗への疑惑を抱きながらも、葵は明確な証拠を見つけられずにいた。そんなある日、父の遺品を整理していた時、古い段ボール箱の底から、色褪せた家族写真の束を見つけた。その中に、葵が幼い頃に父と写った一枚の写真があった。父は彼女の小さな手を引いており、その手のひらには、まるで血液のように鮮やかな、だが葵の目には黒っぽい灰色にしか見えない絵の具が付着していた。

その光景に、葵の心臓が激しく脈打った。この感覚は、忘れていたはずの過去の記憶の断層に触れたような、既視感だった。写真の裏には、父の震えるような筆跡でこう記されていた。「あの日の色を、彼女はきっと忘れている」。

「あの日の色?」

葵は写真を凝視した。父の言葉の真意を理解しようとすればするほど、頭の中に霧がかかったようにぼんやりとした映像が浮かび上がる。それは、燃え盛る炎の色、焦げ付くような匂い、そして、血のように広がる、しかし灰色の液体だった。その液体を必死に拭い去ろうとする、幼い自分の手のひら。葵の色彩失認は、生まれつきのものではなかった。それは、幼い頃のある出来事をきっかけに発症した「心因性のもの」だったのかもしれない。

そして、その直後、驚くべき情報が舞い込んできた。警察からではなく、美術関係の友人からだ。「夜明けの淵」が、実はセザール・ルグランの作品ではない可能性があるというのだ。友人の話では、この絵画は長らく行方不明になっていた日本の画家、佐倉啓介の初期作品「再生の淵」を模倣したものであり、啓介の死後、何者かの手によってルグランの作品として偽装され、国立美術館に寄贈されたという。

「父の絵画?!」

葵は耳を疑った。そして、事件現場の灰色の染みの意味が、まるでパズルのピースが嵌まるかのように、脳裏で繋がり始めた。父の絵画を盗んだ犯人は、父の作品であることを知っていたのだ。そして、あの染みは、単なる血痕ではない。それは、父が愛用していた「辰砂(しんしゃ)」と呼ばれる、鮮やかな緋色の絵の具の色だったのだ。その色は、絵画の修復において、最も扱いが難しいとされる顔料の一つだった。

葵は急いで父のアトリエだった書斎へ駆け込んだ。壁に掛けられた父の自画像、イーゼルに残された使い古された筆。父が生前残した日記を漁ると、そこには衝撃的な記述があった。

「あの事故で、全てが変わってしまった。友人を、啓介を失った。あの絵画は、償いとして描いたものだ。だが、私の手で、あの色を、もう二度と描くことはできない。」

日記に記された「啓介」とは、立花悠斗の父、立花啓介教授のことだった。父と立花教授は、長年の友人であり、共同で美術品修復の研究を行っていた。そして、幼い頃の葵が見た「あの事故」とは、父の作品の修復中に起きた、火災事故だったのだ。その事故で、立花教授は命を落としていた。

葵の色彩失認は、その火災現場で、立花教授が血を流し倒れる姿を目撃し、その「赤色」の恐怖から自己防衛的に発症した記憶喪失の一種だったのだ。そして、盗まれた絵画「再生の淵」は、父が友への償いとして描いた作品であり、その絵の具の中に、立花教授の血痕が混ざり込んでいたのかもしれない。犯人、悠斗は、この絵画に隠された真実を知り、父の復讐のために絵画を盗み出したのだ。そして、葵の色彩失認を利用し、辰砂の絵の具で、事件の真犯人であるかのようなメッセージを現場に残していた。すべてが繋がり、葵の価値観は根底から揺らいだ。父は、友人を殺し、その事実を隠蔽するために絵画を偽装したのか?そして、その息子は、その復讐のために…?

第四章 緋色の真実と慟哭の対峙

葵は、悠斗からのメッセージに導かれるように、港に面した廃倉庫へと向かった。重い鉄の扉を開けると、潮の匂いと錆びた鉄の臭いが鼻腔を突き刺す。倉庫の中央には、スポットライトに照らされた「再生の淵」が、修復前の姿で立てかけられていた。絵画の表面には、長年の埃と、ひび割れた絵の具の層が見て取れる。その前に立つ悠斗の姿は、冷たく、そしてどこか悲しげだった。

「来たんだね、葵。全てを知ったのか?」

悠斗の声は静かで、しかし、その奥には深い憎しみが渦巻いているようだった。

「どうしてこんなことを…父は、本当に立花先生を…?」

葵は震える声で尋ねた。悠斗はゆっくりと絵画に近づき、その表面を指でなぞった。

「あの絵は、ルグランの模倣作品なんかじゃない。父さんと啓介叔父さんが、一緒に描いた最後の作品だ。父さんが啓介叔父さんの技法を学び、色彩理論を究めていた頃の結晶だ。だが、完成間近で、あの火災事故が起きた。修復作業中の不手際で、揮発性の溶液に引火したんだ。父さんは、自分の過ちを隠蔽するために、絵画を啓介叔父さんの作品として美術館に寄贈し、ルグランの作品として偽装した。そして、その過程で、啓介叔父さんの存在ごと歴史から抹消したんだ!」

悠斗の声が、倉庫に響き渡る。葵の父、佐倉啓介は、立花教授の作品を自分の作品として美術館に寄贈し、そして事故を隠蔽するために、立花教授の存在を歴史から消し去ったと悠斗は主張した。

「俺は、その真実を暴きたかった。啓介叔父さんの名誉を取り戻したかったんだ。君の色彩失認を知っていたからこそ、あの辰砂の絵の具でメッセージを残した。君なら、その『灰色』の中に、隠された意味を見出すと信じていたんだ!」

悠斗は、ポケットから小さな瓶を取り出した。中には、まるで深紅の宝石のように輝く辰砂の絵の具が満たされていた。

「この絵の具の中に、父さんの血液が混じっている。あの事故の時、啓介叔父さんが絵画を守ろうと、破片で手を切ったんだ。その血が、この絵の具の中に…」

悠斗は、その辰砂の絵の具を指で掬い、葵の目の前で、絵画の片隅に薄く塗り付けた。それは、葵の目には、今まで見てきたどの灰色とも違う、深い、しかし温かい色に見えた。

その瞬間、葵の脳裏に、幼い頃の記憶が鮮明に蘇った。燃え盛るアトリエ、倒れている立花教授、そして、その傍らで、絵画を抱きしめ、血を流しながら、必死に葵を庇う父の姿。父は、絵画を、そして葵を守ろうとしていたのだ。事故の原因は、立花教授の不注意だった。しかし、父は親友を失った悲しみと、自身の作品に友の血が付着してしまったことへの悔恨から、絵画を「呪われた作品」として封印し、自らが罪を被る形で、友の名誉を守ろうとしたのだ。

「違う…父は、立花先生を…!」

葵は嗚咽した。父は、決して親友を裏切っていたわけではなかった。むしろ、親友の死と、その原因となった自身の作品への贖罪として、彼の存在を歴史から抹消し、自分の罪を被るという、過酷な選択をしていたのだ。

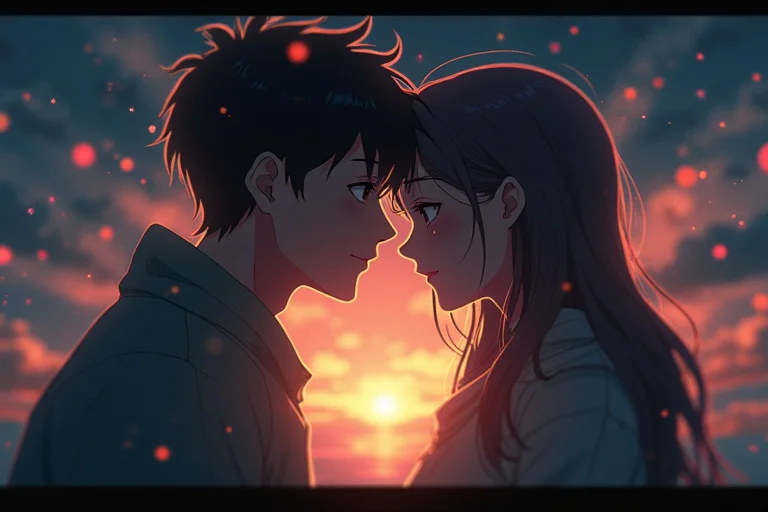

悠斗は葵の慟哭に、初めて動揺の色を見せた。彼の復讐は、誤解から生まれたものだった。そして、その誤解は、父と立花教授、二人の友情の深さゆえに生まれた悲劇だったのだ。葵は、絵画の前に崩れ落ちた。父の深い愛情と、友への限りない敬意が、この灰色の世界に、今、鮮やかな緋色の光を灯そうとしていた。

第五章 色彩の胎動、再生の淵

警察が廃倉庫に到着し、悠斗は逮捕された。彼の復讐劇は幕を閉じたが、葵の心には、深い痛みと同時に、新たな色彩の胎動が生まれていた。父の真実、立花教授との友情、そして、自身の色彩失認の根源。全てが明らかになった今、葵の世界は、少しずつ、しかし確実に変化し始めていた。

「再生の淵」は美術館に戻され、専門家による修復作業が始まった。葵もそのチームに加わったが、彼女の視点は以前とは違っていた。絵画のひび割れた表面、色褪せた顔料の層、それら全てが、父と立花教授の生きた証、そして、彼らの間にあった絆の物語を語りかけてくるようだった。

ある日の夕暮れ、修復室の窓から差し込む光が、絵画の表面を微かに照らしていた。葵は、筆を握り、絵画の傷ついた部分に、細心の注意を払って顔料を施していく。その時、彼女の目に映る絵の具の色が、今までとは異なる、微かな「暖かさ」を帯びて見えた。それは、完全な「赤」ではなかったが、しかし、間違いなく、今まで認識できなかった色彩の兆しだった。

「これ…」

葵は、思わず息を呑んだ。それは、父が愛した辰砂の絵の具の色だった。悲しみと悔恨、そして、友への限りない愛情が込められた、その色。父は、絵画の中に、悠斗へ、そして葵へと向けたメッセージを残していたのだ。作品の裏側には、父の最後のメッセージが書き残されていた。

『悠斗へ。

お前を傷つけたことを、心から悔いている。この絵は、友への償いと、未来への希望を描いたものだ。

葵へ。

お前がこの絵を見た時、きっと真実を知るだろう。そして、お前の世界に、色を取り戻す日が来ることを、私は信じている。

再生は、いつも淵から始まる。』

父の言葉は、葵の心に深く響いた。再生は、いつも淵から始まる。失われた色、失われた記憶、失われた時間。それらは、決して戻らないかもしれない。だが、真実を知り、過去と向き合うことで、新たな色彩が生まれることを、葵は今、確信していた。

夜空には、真紅の夕焼けが広がっていた。それは、葵の目にはまだ、完璧な赤色としては映らない。しかし、その色には、確かに、今まで感じたことのない温かい輝きが宿っていた。涙が頬を伝い落ちる。それは、悲しみだけではない、赦しと、未来への希望の色だった。葵は、絵画に触れる。その指先から、確かに、父と友の魂が、再生の鼓動を伝えてくるようだった。彼女の世界は、まだ灰色のままだが、その中に、希望の緋色が、今、確かに芽生え始めていた。