第一章 宵闇の残響と緋色の目覚め

その日、村の裏手にある竹林で、緋葉は初めて「死の色」を見た。夕暮れの薄紫に染まる空の下、竹の葉が風に揺れる音だけが響く静寂の中、転がっていた猪の亡骸には、およそ生き物の血とは思えぬ、鈍く澱んだ鉛色の輝きがまとわりついていた。それは、通常の目には決して映らない色。緋葉にだけ見える、魂の終焉を示すかのような、冷たく、粘りつくような、不吉な彩りだった。彼女の胸に、底知れぬ不安と、抗いがたい好奇心が同時に湧き上がった。

緋葉は幼い頃から、人には見えない色が見えた。それは、喜びの瞬間に煌めく金色の粒子であったり、悲しみが凝り固まったような青黒い澱であったりした。故郷を離れ、旅の途中で出会った老いた絵師、墨翁(ぼくおう)は、その緋葉の類稀なる能力を「色見(いろみ)」と呼び、墨と筆だけが世の理を映すと思われがちな時代にあって、「真の色」を記録する秘術を伝授してくれた。墨翁は生涯をかけて「色帳(しきちょう)」と呼ばれる特殊な帳面に、彼だけに見える色を記し続けた。それは、文字や絵では表現しきれない、時代の感情、出来事の真実、そして忘れ去られた人々の魂の叫びを留める試みだった。しかし、三年前に墨翁は、ある色を追う旅の途中で行方知れずとなった。その際に遺されたのは、使い込まれた筆と、まだ空白の多い一冊の「色帳」だけだった。そして、その帳の最初のページには、奇妙な赤茶色の染みが残されていた。

あの猪の「死の色」を見て以来、緋葉の心は常にざわめいていた。村の平穏な日常の裏に、何か深い闇が隠されているような気がしてならなかった。数日後、彼女は墨翁の残した手記から、不気味な記述を見つける。「……かの地の色は、人の血にては語れぬ。されど、そこに宿るは、凍てつく魂の赫(あか)……」。手記に記された地名は、村から東へ半日の距離にある、かつて小規模な紛争があったとされる古戦場の跡地だった。村人たちは口々に「何も起きない平和な土地」だと語るが、緋葉の胸には、あの不吉な鉛色が去来する。

いてもたってもいられず、緋葉は翌朝早く、古戦場へと向かった。鬱蒼と茂る木々の合間を抜け、辿り着いたその場所は、確かに何の変哲もない、ただの森だった。しかし、緋葉の「色見」の目が捉えたのは、地面を這うように広がる、薄い、しかし確かな「混濁した緋色」だった。それは、血の色とは全く異なる、感情が凝固したかのような、重く沈んだ赤。喜怒哀楽が、絶望という一つの色に集約されたような、見る者の心を締め付ける彩り。歴史書には「小競り合いに過ぎなかった」と記されているが、この「色」は、そこで無数の命が理不尽に散ったことを、雄弁に物語っていた。緋葉は震える手で「色帳」を開き、墨翁が遺した赤茶色の染みに、自身の筆を重ねた。すると、その染みは、古戦場に漂う「混濁した緋色」と寸分違わぬ色合いを帯びて、帳に深く刻み込まれていく。墨翁もまた、この色を見ていたのだ。そして、この「色」が、彼女自身の、そして師の運命を決定づける始まりとなることを、この時の緋葉はまだ知る由もなかった。

第二章 墨絵の都と幻の彩り

古戦場で見た「混濁した緋色」は、緋葉の心に深く刻み込まれた。歴史書が語る「真実」と、自分の目が見た「真実」の間に横たわる、埋めがたい溝。墨翁がこの色を追い求めていた理由。その疑問を胸に、彼女は師の手記に残された次の目的地、京の都へと旅立った。道中、彼女の「色見」の目は、街道を行き交う人々の、様々な「色」を捉えた。商人の欲に燃える黄金色、旅人の疲弊した灰白色、親子が手をつなぐ瞬間の、淡く優しい桃色。それらの色を「色帳」に丹念に写し取る度に、彼女は墨翁の言葉を思い出していた。「色は、心の囁き。墨は形を成すが、色は魂の在り処を示すもの」。

京の都は、確かに華やかだった。雅やかな着物に身を包んだ貴人、活気あふれる市場の人々、そして古刹から聞こえる読経の声。しかし、緋葉の目には、この町の奥深くに横たわる「色褪せ」が見えた。それは、表面的な繁栄とは裏腹に、人々の心に深く根付く諦めや、隠された不安が醸し出す、くすんだ鈍色だった。特に、公家屋敷や武家屋敷が並ぶ一角では、まるで感情の色彩が剥ぎ取られたかのような、凍てつく漆黒が、時に鈍い鈍器のように胸を打った。この漆黒は、人の心が生み出す色ではなく、何かを「隠蔽しようとする力」が作り出した色だと、緋葉は直感した。

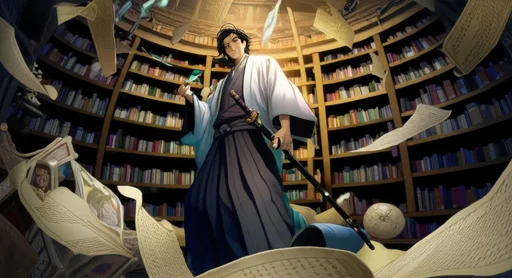

京で緋葉は、師の墨翁がかつて交流があったという老舗の筆問屋を訪ねた。そこの主は、墨翁が「色見衆」と呼ばれる、古くから歴史の裏で「真の色」を記録してきた者たちの一員であったことを仄めかした。彼らは、時の権力者にとって都合の悪い「色」、すなわち真実を記録し、後世に伝えることを使命としてきたという。主はまた、墨翁が京で追い求めていた「最も重要な色」について語った。「それは、日の本を揺るがすほどの、しかし誰にも語られてはならぬ、幻の彩りであったと聞いております」。そして、その幻の彩りが、ある有力な家老、藤堂家の屋敷に隠されているかもしれない、という手掛かりを与えた。藤堂家は、現在の政権の中枢を担う家柄であり、その藩は、数十年前に起きた大規模な内乱を巧みに鎮圧した功績で知られていた。

緋葉は、人目を忍んで藤堂家の屋敷の周囲を探った。その広大な敷地から漂うのは、威厳と秩序を保とうとする青灰色。しかし、屋敷の奥深く、特に書庫が位置する場所からは、奇妙な「ざわめくような暗紅色」が滲み出ていた。それは、血の色でもなく、悲しみの色でもない。まるで、無数の声が、墨の闇に閉じ込められているかのような色。墨翁が追い求めていた「幻の彩り」とは、この暗紅色のことなのだろうか。緋葉は「色帳」を開き、その暗紅色を慎重に写し取った。帳に色が刻まれると、墨翁が遺した最初のページの赤茶色の染みが、まるで呼応するかのように、さらに深く、鮮やかに輝き出した。この色が指し示す真実が、京の都の、そして日本の歴史の隠された一面を暴き出すことになるだろうと、緋葉は漠然とした予感を覚えた。

第三章 血墨に染まる真実の筆跡

藤堂家屋敷から感じ取った「ざわめくような暗紅色」の正体を探るため、緋葉は藤堂藩の領地へと足を踏み入れた。そこは、豊かな穀倉地帯が広がり、人々は穏やかに暮らしているように見えた。藩の公式記録には、藩主の善政と、数十年前に起きた大規模な内乱を巧みに鎮圧した功績が誇らしげに記されている。しかし、緋葉の「色見」の目は、この平和な風景の奥に隠された、異様な「色」を見逃さなかった。藩庁が位置する城下の中心部からは、まるで土壌に深く染み込んだかのような、濃い「血墨色」が、地の底から這い上がってくるかのように感じられた。

その「血墨色」が最も濃く、強く感じられたのは、城下から少し離れた、今は廃寺となった場所だった。荒れ果てた石段を登り、苔むした本堂の跡に立つと、緋葉は全身を震わせるほどの衝撃を受けた。そこには、形容しがたい「怒号と絶望の混じった黒紅色」が、まるで空間そのものに刻み込まれているかのように、激しく渦巻いていたのだ。それは、単なる血の色や死の色ではなく、数多の人々の憤怒と悲嘆が、時間をも超越して現出したかのような「真実の色」だった。

緋葉は、震える手で「色帳」を開き、その黒紅色を写し取ろうとした。その時、彼女の脳裏に、まるで幻視のように、激しい戦闘の情景がフラッシュバックした。それは、藩の公式記録で「偶発的な衝突」とされている内乱の終盤の光景だった。しかし、緋葉が見たのは、無防備な民衆が、藩兵によって一方的に虐殺される様だった。子供の泣き声、女たちの悲鳴、男たちのうめき声。そして、その虐殺を冷徹な目で見下ろす、一人の武将の姿。その武将の顔は、現在の藩主の若き日の面影に酷似していた。

「これは……虐殺だ。内乱の鎮圧などではない……」

彼女は、公式な歴史が巧妙に塗り隠した真実を、その「色」によって突きつけられたのだ。その黒紅色は、藩主が平和を装いながらも隠し続けてきた、血塗られた過去そのものだった。

さらに衝撃的だったのは、その虐殺のさなかに、緋葉と同じ「色見」の能力を持つ、一人の老人が、懸命に筆を走らせていた姿だった。その老人の顔は、墨翁にそっくりだった。墨翁は、この場所で、この悲劇の「真の色」を記録しようとしていたのだ。しかし、その老人は、真実を記録し終える前に、藩兵によって斬り捨てられた。墨翁が遺した最初のページの赤茶色の染みは、その老人の鮮血であり、彼が記録しようとした「混濁した緋色」の始まりだったのだ。

緋葉の価値観は根底から揺らいだ。墨翁は、単に行方不明になったのではなく、この地の真実を記録しようとして、命を落としたのだ。そして、この「色」は、権力者によって歴史から抹消されようとした、無数の魂の叫びなのだ。彼女の心に、激しい使命感が湧き上がった。同時に、自身もまた、墨翁と同じ道を辿るかもしれないという、冷たい恐怖が走った。城下の奥からは、すでに彼女を探す追っ手の気配が迫っていた。

第四章 帳に宿る魂の色

藩の廃寺で見た真実と、墨翁の壮絶な最期を知った緋葉は、深い悲しみと同時に、これまで感じたことのないほどの使命感に燃えていた。墨翁が命を懸けて伝えようとした「真実の色」。それを「色帳」に刻み、未来へ繋ぐことが、彼女に残された唯一の道だった。しかし、彼女の存在は、すでに藩庁に察知されていた。廃寺からの帰り道、薄暗い森の中で、緋葉は数人の追っ手に囲まれた。彼らの目には、冷酷な任務を遂行する者の「鈍い銀色」が宿っていた。

緋葉は持てる限りの力を振り絞り、追っ手から逃れた。彼女は、もはや自身が安全な場所にいられる時間は残されていないことを悟っていた。藩主は、自らの血塗られた過去が白日の下に晒されることを恐れ、必ずや彼女を捕らえ、その「色帳」を闇に葬ろうとするだろう。逃げ惑う中で、彼女の脳裏には、墨翁の最後の言葉が蘇っていた。「色は、言葉では届かぬ真実を伝える。されど、その真実を宿す器は、脆き人の手に握られているのだ」。

彼女は、追っ手を巻くために、敢えて城下の賑やかな市へと紛れ込んだ。だが、市井の人々の間に紛れても、彼女の目には、人々の心に宿る「諦めの色」が、藩の支配がいかに深く根付いているかを物語っていた。その中でも、ほんのわずかに、希望の「淡い若草色」を宿す子供たちの姿を見つけた時、緋葉の胸に、未来への微かな光が灯った。この子供たちが生きる時代に、真実が伝えられるように。

緋葉は、追っ手に追い詰められながらも、最後の力を振り絞って筆を執った。彼女は、墨翁がそうしたように、自らの命を削るかのようにして、廃寺で見た「怒号と絶望の混じった黒紅色」を「色帳」に刻み込んだ。そして、藩の記録にはない、無名の民衆の苦しみや、権力に抗いながら散っていった者たちの「燃え盛るような朱色」を、次々と帳に写し取っていく。彼女の指先からは血が滲み、筆先が震える。しかし、彼女の瞳には、決して揺るがぬ、真実を追い求める「鮮やかな緋色」が宿っていた。

追っ手がすぐそこまで迫る中、緋葉は、この「色帳」を未来へと繋ぐための、ある計画を思いついた。それは、墨翁から教わった、もう一つの秘術だった。文字や絵としてではなく、「色」そのものを、時間と空間を超えて伝える術。彼女は、残されたページに、自らの魂を込めるかのように、見えない「真実の色」を幾重にも重ねていった。それは、やがて別の形を取り、別の器に宿り、時代を超えて受け継がれるであろう、希望の「光の帯」だった。彼女は、墨翁がかつてそうしたように、この「色帳」を、市井の誰かに託そうと決意した。たとえ自身が捕らえられ、命を落とすことになろうとも、この「色」が、いつか人々の心に届き、歴史の闇を照らすことを信じて。

第五章 時代を紡ぐ無言の彩り

緋葉の運命がどうなったか、正確な記録はない。彼女を追っていた藩の兵士たちは、彼女が川に身を投げた、あるいは山奥で姿を消したと報告した。しかし、彼女の「色帳」は、確かにこの世に残された。それは、市井の善良な木工職人の手に渡り、幾重もの墨絵の裏に隠され、やがて、人知れず時を重ねていった。

歳月は流れ、時代は大きく移り変わった。武士の世が終わりを告げ、新たな文明の波が押し寄せる明治の時代。ある日、京の都の古美術商の蔵から、一枚の古い墨絵が発見された。それは、藤堂藩ゆかりの武家から伝わったとされ、その筆致は、力強くも繊細で、見る者の心を惹きつけるものだった。発見した若い学者は、その墨絵が持つ奇妙な奥行きに気づいた。墨の濃淡だけでは説明できない、何か「色」を感じさせるような、しかし実際に色が付いているわけではない、不思議な絵だった。

学者は、絵の修復を依頼するため、著名な修復師の元へ持ち込んだ。修復師が、長年の経験と直感で、墨絵の裏地を剥がし始めた時、そこに現れたのは、墨翁と緋葉が書き連ねた「色帳」の一枚だった。墨絵の持つ奥行きは、裏地に隠された「色帳」から滲み出す、無言の「真実の色」だったのだ。そこに刻まれていたのは、学者が知る公式な歴史とは全く異なる、血塗られた虐殺の記憶、そして、それに抗いながら散っていった人々の魂の叫びが、鮮やかな「黒紅色」と「燃え盛る朱色」で表現されていた。

学者は、その「色帳」を前に、言葉を失った。文字では語り尽くせない、しかし確かに存在した感情の痕跡。それは、歴史書の無味乾燥な記述が覆い隠した、生々しい人間の営み、喜び、苦しみ、そして怒りのすべてだった。特に、帳の最後のページに描かれていたのは、一筋の「希望の若草色」と、それを包み込むような「鮮やかな緋色」だった。それは、緋葉自身が、未来へ託したメッセージだった。

真実を追った一人の「色見」の生きた証は、このようにして、形を変えて時代を超えて語り継がれていった。墨に溶けゆく「色」は、確かにそこに存在し、見る者の心に問いかける。公式な記録だけが歴史のすべてではない。人々の心の奥底に宿る感情、個人の記憶、そして決して忘れてはならない悲劇の彩りが、静かに、しかし力強く、私たちに真実を語りかけている。それは、時代がどれだけ移り変わろうとも、決して色褪せることのない、無言の魂の彩りなのだ。