第一章 幻影の図書館

夜の帳が降りた午後九時過ぎ、市立図書館の閉架書庫は深海のような静寂に包まれていた。古書の匂いが埃と共に立ち込め、薄暗い通路には書架の影が長く伸びている。佐倉悠真は、使い慣れたキーボードをゆっくりと叩きながら、退屈な蔵書管理のデータベースを更新していた。彼の目はPCモニターの光を反射していたが、その奥には感情の起伏を示す波はなかった。かつて「天才」とまで謳われたプロファイラーとしての鋭利さは、この地方都市の静かな司書として過ごす十年で、すっかり研ぎ澄まされた刃先を鈍らせていた。

その日の平穏は、閉館直前の奇妙な物音によって破られた。書庫の奥、通常は立ち入り禁止となっている旧民俗資料コーナーから、微かな金属音が響いた。悠真は顔を上げ、耳を澄ます。再び、今度は紙が擦れるような音がした。不審者がいる。彼の体に、久しく忘れていた緊張感が走った。そっと椅子を立ち、物音の方向へと向かう。心臓の音が、やけに大きく聞こえた。

通路の角を曲がった瞬間、彼は息を飲んだ。旧民俗資料コーナーの開架に、黒いパーカーを深く被った人影がいた。男は背を向けて、何かを探しているように、古い資料を漁っている。悠真は一瞬、プロファイラー時代の本能が目覚めるのを感じた。相手の姿勢、指先の動き、微かな呼吸。しかし、次の瞬間、男は悠真の視線に気づいたかのように素早く振り返った。フードの奥の顔は暗く、表情は読めない。男は悠真を一瞥すると、手にした一冊の古書を床に投げ捨て、来た時と同じように音もなく闇の中へ消えていった。残されたのは、開架から乱雑に引き出された資料と、床に落ちた、表紙の装丁が古く色褪せた一冊の書物だけだった。悠真はそれを見つめた。それは、この土地の失われた歴史を記した『郷土史秘話 忘れられた教会の残響』と題された、図書館でもほとんど顧みられることのない稀覯本だった。

翌朝、静かな街に衝撃的なニュースが走った。昨夜、若い女性が失踪したというのだ。現場は、図書館から数キロ離れた、かつて古い教会が建っていたとされる場所の近く。警察は付近を封鎖し、捜査を開始した。悠真はニュースを見ながら、胸騒ぎを覚えていた。失踪現場近くの路地裏には、血痕と、なぜかその場所には存在しないはずの「古い教会の壁画」のような幻影が目撃されたという。それは、まるで時を超えて現れたかのような、時代錯誤な光景だったと報じられている。悠真の脳裏に、十年前に担当し、未解決のまま終わった妹の失踪事件の現場で目撃した、不可解な「揺らめき」が蘇った。あの時も、現場には存在しないはずの「風景」が、わずかに、しかし確かに空間を歪ませていたのだ。

警察は幻影の目撃情報を一笑に付したが、悠真は違った。彼はあの『郷土史秘話』のタイトルを思い出していた。忘れられた教会の残響。それは偶然なのか。彼の鈍っていた探究心が、再び疼き始めた。悠真は、警察に連絡を取ることはせず、勤務を終えると、再び閉架書庫へと向かった。昨夜、不審者が触れたあの本を手に取り、彼はページをめくり始めた。本の中に記された、古地図と、その場所でかつて起きたとされる奇妙な「神隠し」の記録。そして、彼が知るはずのない、妹の失踪現場に酷似した古い祭壇の記述に、悠真は凍り付いた。

第二章 時の断層

図書館の閉架書庫は、悠真にとって、もはやただの仕事場ではなかった。それは、彼が過去と現在を繋ぐ手掛かりを探す、秘密の研究室と化していた。彼は失踪した女性「沢口美咲」に関する情報を集め、彼女の生活圏、人間関係、そして個人的な背景をプロファイリングし始めた。美咲は、数年前に家族を事故で失い、深い喪失感を抱えていたことが判明する。そして、彼女が最後に友人と会っていた場所は、かつて古い遊園地が存在した跡地の近くだった。

その数日後、第二の失踪事件が報じられた。被害者は「森岡健太」、美咲と同じく、数年前に親しい友人を失った過去を持つ若者だ。彼の失踪現場に残されていたのは、再び不可解な「幻影」だった。それは、廃墟となった「古い遊園地の観覧車」の錆びついたゴンドラが、夕焼けを背景にゆっくりと回っている光景だったという。目撃者たちは混乱し、警察は心霊現象の可能性さえも否定できないと言葉を濁した。

悠真は、二つの事件現場で共通する「時間と場所のズレ」に着目した。最初の現場に残された「教会の壁画」は、本の中に記された、百年前の教会の姿と完全に一致した。第二の現場の「遊園地の観覧車」もまた、数十年前に閉園した遊園地の写真と寸分違わなかった。なぜ、過去の風景が現代に現れるのか。悠真は、これを単なる幻覚として片付けることを拒否した。彼のプロファイラーとしての直感が、この現象こそが事件の核心だと告げていた。

悠真は、失踪者たちの共通点をさらに深く掘り下げた。彼らは皆、過去に何らかの精神的なトラウマを抱え、その痛みを完全に癒やせずにいた。そして、彼らが最後に訪れた場所は、偶然にも、そのトラウマと何らかの形で結びつく、あるいは彼らがその場所で過去の記憶に浸っていたような、歴史的な場所と重なることを発見した。

「シンクロニシティ……共時性か」

悠真は呟いた。物理的な証拠ではなく、精神的なエネルギーが過去の風景を呼び起こしているのではないか。特定の場所、特定の時刻、特定の感情が重なった時に、過去の「記憶の残滓」のようなものが現れる。それはまるで、時空に刻まれた「感情の痕跡」が、現代の誰かの精神と共鳴することで可視化されるかのようだった。

彼は、図書館の閉架書庫で、地方の歴史書、古い地誌、廃墟となった施設の記録、そして心霊現象や超常現象に関する書物を読み漁った。彼の脳裏には、妹の失踪現場で見た、あの奇妙な「揺らめき」が何度も蘇る。もしかしたら、妹もまた、この「シンクロニシティ」現象によって何らかの形で引き寄せられたのではないか。そう考えると、当時の警察や自身のプロファイリングが、いかにこの現象を理解していなかったかを痛感した。

悠真は、この不可解な現象を「時の断層(タイム・フラグメント)」と名付けた。それは、過去の特定の一瞬が、まるで地層の断層のように、現代の特定の場所に突如として現れる現象だ。そして、彼はその「断層」が持つパターンを解読しようと試みた。失踪者たちの抱える「喪失感」、彼らが訪れた「場所」、そして「現象が起こった時刻」。それら全てが、まるでパズルのピースのように繋がっていく。悠真の眠っていた思考が、再び研ぎ澄まされていくのを感じた。

第三章 予期せぬ共鳴

悠真は、これまで集めた情報と自らの仮説を統合し、一つの結論に達しようとしていた。失踪者たちが体験した「時の断層」は、単なる偶然の現象ではない。それは、意図的に引き起こされ、あるいは特定の条件が揃うことで活性化する、何らかの「仕掛け」があるのではないか。そしてその「仕掛け」の中心には、失踪者たちと同じように、深いトラウマを抱えた人物がいる。

その人物は、悠真がプロファイラー時代に逮捕した、ある連続殺人事件の犯人「水沢淳」の兄、「水沢慎吾」だった。慎吾は、弟の逮捕後、常に弟の無実を訴え続けていた。悠真は、水沢淳の事件ファイルを見直した。被害者の発見現場にも、ごくわずかだが、奇妙な「時の断層」の痕跡が残されていたことを発見する。当時の警察は、それを証拠として採用しなかったが、今思えば、あれもシンクロニシティの兆候だったのだ。

悠真は、水沢慎吾が弟の無実を証明するために、この「時の断層」を利用しているのではないかという仮説を立てた。慎吾は、弟が犯行を否定したその場所で、失踪者たちと同じようなトラウマを持つ人々を集め、彼らの精神エネルギーを触媒にして「時の断層」を発生させ、過去の「真実」を呼び起こそうとしていたのだ。彼の歪んだ正義感が、この一連の失踪事件を引き起こしていた。

しかし、最も衝撃的だったのは、この「時の断層」が、悠真自身の過去、妹の失踪事件と深く関連しているという事実だった。妹の失踪現場に残された「揺らめき」。それは、まさに悠真の「罪悪感」と同期していた。彼がプロファイラーとして妹を守れなかったという自責の念が、その場に「時の断層」を呼び起こしたのだと。水沢慎吾は、妹が「時の断層」を発生させる能力、あるいはそれに深く共鳴する資質を持っていたことを知っており、それが原因で彼女を「引き寄せた」のだと。悠真の妹は、誘拐されたのではなく、慎吾の「呼びかけ」に応じるようにして、彼の下へと向かったのではないか。

この事実は、悠真の価値観を根底から揺さぶった。彼は、これまで妹の失踪を自身のプロファイリングのミス、あるいは単なる偶発的な犯罪だと考えていた。しかし、それはもっと根深い、超常的な現象であり、彼自身の存在、そして妹の特別な資質に関わっていたのだ。彼が積み重ねてきた論理的な思考、科学的な裏付け、そして人間心理の分析といったプロファイラーとしての全てが、この奇妙な現象の前では無力だった。彼の信じていた世界の理が、音を立てて崩れていく。妹の失踪は、彼の人生を決定づけた最大のトラウマだったが、その真相は、彼の想像をはるかに超えていた。

水沢慎吾は、弟の無実を証明するため、そしてこの「時の断層」の全容を解き明かすため、妹を捕らえ、彼女の能力を最大限に引き出す実験を繰り返していた。失踪者たちは、そのための「触媒」だった。彼らが失踪したのではなく、自らの過去の記憶と、慎吾の意思に引き寄せられ、自ら「時の断層」の中へと消えていったのだ。悠真は、慎吾の目的と、その狂気に満ちた手段に怒りを覚えたが、それ以上に、妹が今も生きているかもしれないという希望と、彼女の能力が引き起こしたかもしれない事態への恐怖で、心が軋む音を立てていた。

第四章 共鳴する魂の果てに

悠真は、水沢慎吾の目的と、妹の失踪の真実を知り、彼が向かうべき場所を特定した。それは、悠真と妹が幼い頃に遊んだ、街外れの古い貯水池の底に沈んだ、かつて小さな村があった場所だった。そこは、水沢淳が犯行を否定した場所であり、悠真の妹が「何か」を見て失踪した場所でもあった。シンクロニシティのパターンが示す、最後の鍵。

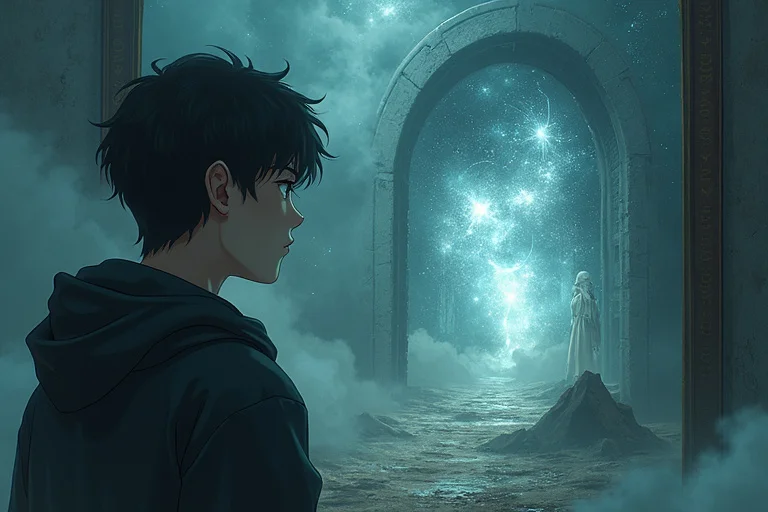

貯水池へと続く森の小道は、深い霧に包まれ、まるで異界への入り口のようだった。湿った土の匂いが鼻腔をくすぐり、遠くから聞こえる鳥の鳴き声が不気味に響く。貯水池のほとりに着くと、そこには簡素な祭壇のようなものが組まれ、水沢慎吾が立っていた。彼の周囲の空間は歪み、淡い光が揺らめいている。それは、無数の「時の断層」が重なり合い、不安定なゲートを開きかけているようだった。

「佐倉悠真、やはり貴様が来るか。」

慎吾の声は静かだが、その目は狂気と、そして深い悲しみに満ちていた。

「私の弟は無実だ。それを証明するために、この世界の真実を暴くために、私はこの現象を呼び覚ました。そして、あなたの妹は、その鍵だ。」

慎吾の言葉が途切れた瞬間、貯水池の中央から、眩い光が立ち上った。水面が鏡のように反射し、その光の中に、悠真の妹「佐倉美琴」の姿が浮かび上がる。しかし、彼女は、悠真が知る美琴とは違っていた。成長した姿ではあるが、その瞳は遥か遠くを見つめ、身体から発せられる光は、まるで星屑が集まってできたかのようだった。彼女はもはや、一人の人間というより、時の断層そのもの、あるいは過去と現在、そして未来の記憶の「集合体」のような存在へと変貌していた。

「お兄ちゃん……」

美琴の声は、澄み切った水のように、悠真の心に響いた。しかし、その声には、微かな共鳴のような響きが混じり、まるで幾千もの声が同時に語りかけているかのようだった。

美琴は、悠真の目の前で、水沢淳が本当に無実であったことを、過去の「時の断層」を通して見せた。そこに映し出されたのは、淳が事件現場から逃げ出した後に、真犯人が現れ、彼の罪をなすりつけるかのように偽装工作を行う光景だった。その真犯人こそが、慎吾が追っていた、シンクロニシティの能力を悪用していた真の黒幕。それは、彼らの研究を横取りしようとした元研究者だった。悠真のプロファイリングは、真犯人の巧みな心理操作によって狂わされていたのだ。

「世界は、あなたが思うほど単純ではないよ、お兄ちゃん。」美琴は語りかけた。「時間も、記憶も、そして真実も、形を変える。私たちは、その一部なんだ。」

悠真は、妹の変容と、これまで信じてきた「論理」や「科学」だけでは測れない世界の広大さに直面した。彼は、自らの過ち、そして妹を救えなかった罪悪感から解放される。しかし、それは同時に、妹がもう以前の姿には戻らないという、新たな悲しみをもたらした。

水沢慎吾は、弟の真実を知り、自らの行為の過ちを悟った。彼の目から涙が流れ落ちる。彼は、警察に自らの罪を告白し、真犯人の情報を提供することを誓った。

美琴は、ゆっくりと光の中に溶け込み、貯水池の底へと沈んでいった。しかし、彼女の存在が完全に消えたわけではない。悠真の心の中に、そして時折現れる「時の断層」の中に、その存在は確かに息づいている。

悠真は、失われたものと得たもの、理解したことと未だ理解できないことの間で揺れ動きながらも、自身の運命を受け入れた。彼は、もはや司書に戻ることはできない。彼の目は、新たな光を宿していた。彼は「時の断層」の謎を解き明かす研究者として、あるいは、世界に隠された真実を追う者として、新たな人生を歩み始める決意を固める。

彼が最後に手にしたのは、美琴が貯水池の底に残した、ある古い手帳だった。そこには、言葉ではない、図形や記号のようなものが羅列されており、それは新たな「時の断層」の地図、あるいは、この世界に隠された深遠な真実への導きのようだった。悠真は、その手帳を握りしめ、静かに夜明けの空を見上げた。世界は、無限の謎を秘めている。そして、彼の旅は、今始まったばかりだ。