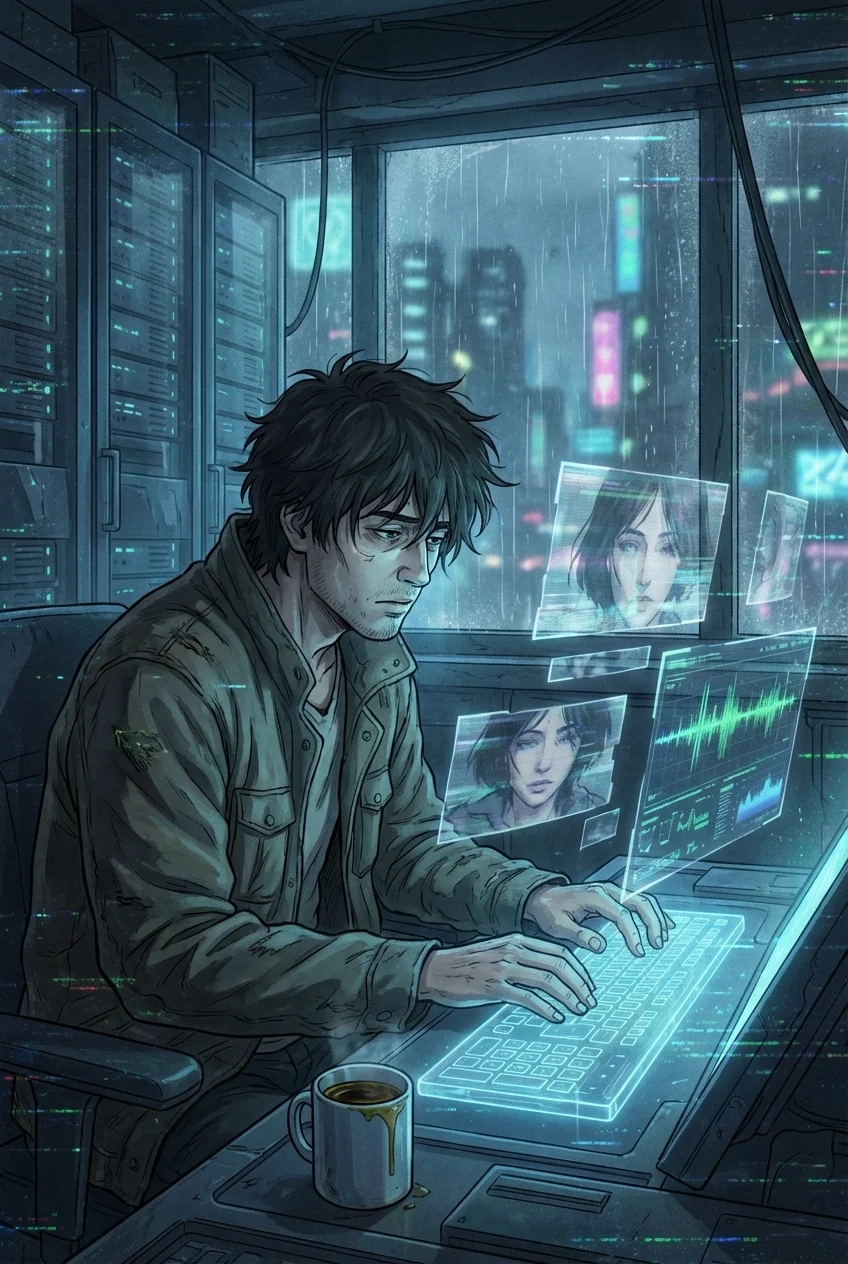

第一章 錆びついた歯車と無色の影

俺の右腕には、一つのロゴが刻まれている。今は精巧な銀の歯車だ。光を浴びると、まるで内部で何かが緻密に駆動しているかのように、複雑な光彩を放つ。これは俺のパーソナルブランド、「解析者」の証。他者が俺に寄せる評判、期待、そして畏怖が具現化したものだ。このロゴは気まぐれで、昨日までは「沈黙の観察者」を示す静かな水面の紋様だったし、一週間前は「情報屋」を意味する、囁く唇の形をしていた。それは常に皮膚の上を滑るように移動し、色と形を変え続ける。他人の評価という名の、俺には制御できない鎖だ。

この世界では、誰もが「概念のオーラ」を纏っている。優れたパン職人からは焼きたての小麦の香りがする暖色のオーラが立ち上り、冷徹な官僚の周囲には空気が硝子のように冷たくなる青いオーラが揺らめく。ブランドが強固な者は、その概念で物理法則さえ捻じ曲げる。「剛腕」のブランドを持つ建設作業員は、一人で鉄骨を軽々と持ち上げるし、「神速」の運び屋は、その姿を捉えることすら難しい。

だが、最近の都市は不協和音に満ちていた。「概念の嵐」と呼ばれる現象が、そこかしこで発生しているのだ。

今日もそうだ。広場の噴水のそばで、突風が渦を巻いた。それは物理的な風ではない。人々の認識を揺さぶる概念の濁流だ。空気がざわめき、人々のオーラが一斉に乱れる。嵐の中心にいたのは、街で評判のパン屋の主人だった。彼のブランドは「誠実」。そのオーラは、いつも温かく、信頼の色をしていた。

しかし、嵐が過ぎ去った後、彼のオーラは澱んだ沼のような緑色に変わり、その瞳には狡猾な光が宿っていた。彼が売るパンは、見た目は同じでも、口にした者を騙す「欺瞞」の味がした。人々は彼を避け、囁き合う。また一人、ブランドが反転した、と。

俺だけが見ていた。嵐の中心、その一瞬の空白に、色が無く、形も無い、まるで空間に空いた穴のような「無色のオーラ」の影が揺らめくのを。それは音もなく、熱もなく、ただ存在しているだけの虚無。人々はそれに気づかない。嵐の派手なエフェクトに目を奪われ、結果だけを嘆く。

懐から『無貌の羅針盤』を取り出す。掌に乗るほどの大きさの、水晶でできた円盤。そこには針も文字盤も無い。だが、今、その中心が微かに、本当に微かに震え、パン屋が立っていた方向を指し示しているように感じられた。俺の右腕の歯車が、カチリと音を立てて一つ、噛み合った。この錆びついた世界で、俺だけが認識できる影。それを追うことだけが、自分自身の見えないロゴに触れる唯一の手段のような気がしていた。

第二章 砕かれた調停者

「また『影』を追っているのか、カイ。飽きない男だ」

背後からの声に、俺は路地の壁から身を離した。声の主はエリア。彼女のオーラは、まるで血を連想させる刺々しい緋色で、周囲の空気をピリピリと苛立たせている。かつて、彼女のブランドが「調停者」だった頃、そのオーラは雨上がりの空のような澄んだ水色だった。彼女の言葉一つで、どんな争いも穏やかに収束したものだ。

だが、半年前の嵐がすべてを変えた。

彼女は今、「扇動者」のブランドをその身に宿している。彼女がいる場所では、必ず諍いが起きる。些細な意見の対立は憎悪にまで増幅され、人々は互いを傷つけ合う。そしてエリアは、その混沌を冷たい笑みで見つめているのだ。

「お前の中に、まだ『彼女』はいるのか?」俺は静かに問うた。

エリアの唇が歪む。「感傷に浸る趣味はない。昔の私など、とうに死んださ」

言葉とは裏腹に、彼女の緋色のオーラが一瞬、激しく揺らいだ。その揺らぎは、俺だけが持つ『無貌の羅針盤』に反応する。羅針盤の透明な盤面が、一瞬だけ淡い水色の光を映し出した。それはエリアが失った、「調停者」のブランドの残滓。涙の粒のように儚い光だった。

エリアはその光に気づき、目を見開く。ほんの一瞬、彼女の顔に浮かんだのは、戸惑いと、どうしようもない悲しみ。

だが、すぐにその表情は嘲笑に塗り潰された。

「そんなガラクタで、何が分かると言うんだ」

「これはお前の失くしたものだ」

「失くしたんじゃない、捨てたんだ!」

彼女の叫びと共に、緋色のオーラが刃のように俺に襲いかかった。概念の攻撃だ。俺の思考に、疑念と不信の種を植え付けようとする。だが、右腕の「解析者」のロゴが高速で回転し、その概念を分解していく。歯車がきしむような金属音が頭に響く。

エリアは舌打ちして踵を返した。「お前もすぐに分かる。ブランドなんて、ただの幻想だ。中身は空っぽなんだよ、私達は」

去っていく彼女の背中を見つめながら、俺は掌の中の羅針盤を握りしめた。盤面に残る水色の残光が、消えないでくれと祈るように瞬いていた。彼女を救いたい。いや、これは自己満足なのかもしれない。彼女の中に失われたものを取り戻すことで、俺自身の空虚さを埋めようとしているだけなのかもしれない。それでも、俺は「影」の正体を突き止めなければならない。この街に蔓延る絶望の根源を断ち切るために。

第三章 概念の墓場

『無貌の羅針盤』が、これまでになく強く震え始めた。盤面は特定の色に染まるのではなく、無数の色が混ざり合ったような、乳白色の光を放っている。羅針盤が指し示す先は、旧市街の中心に聳える大図書館の廃墟だった。そこは、かつて「共感」や「知恵」のブランドを持つ者たちが集った場所。そして、数ヶ月前に発生した、観測史上最大級の「概念の嵐」の中心地でもあった。

崩れた壁の間を抜け、ドーム状の中央ホールへと足を踏み入れる。埃とカビの匂いが鼻をついた。床には散乱した本が、まるで死骸のように折り重なっている。その中央、月明かりが差し込む真下で、それは待っていた。

俺がずっと追い求めてきた「無色のオーラ」の影。

それはもはや単なる影ではなかった。無数の失われたブランドが寄り集まり、渦を巻いている巨大なエネルギーの集合体だった。金色に輝く「勇気」、深い青色を湛えた「信頼」、木々の若葉のような「希望」、そしてエリアが失った淡い水色の「調停」。それらが混ざり合うことなく、しかし一つの存在として、静かにそこに在った。それはまるで、忘れ去られた概念たちが眠る、巨大な墓標のようだった。

俺が息を呑むと、その集合体から直接、思考が流れ込んできた。それは声ではなく、純粋な意志の奔流だった。

《我々は捨てられたのではない》

《忘れられたのでもない》

《ただ、その役割を終えただけだ》

圧倒的な存在感を前に、俺の右腕の歯車のロゴが激しくきしみ、砕け散る寸前のように明滅する。俺という存在が、この巨大な概念の前ではあまりに矮小で、無意味に思えた。

《お前は我々を視ることができる唯一の者》

《なぜだか分かるか?》

その問いかけと同時に、俺の右腕の歯車が、音を立てて砕け散った。ロゴが消える。初めて、俺の皮膚からブランドの証が完全に消え去った。そこには何も無い。ただの、傷ひとつない肌があるだけ。だが、違う。それは空白ではない。すべてを受け入れるための、透明なキャンバスだった。

《お前は特定のブランドを持たない》

《お前自身が、ブランドを生み出すための器だからだ》

全身を、かつてないほどの解放感が貫いた。俺は「解析者」でも「観察者」でもなかった。俺は、俺だった。他者の評価という名の枷から解き放たれ、初めて自分自身の輪郭を感じた。

渦巻く概念の墓場が、ゆっくりと俺に手を伸ばすように揺らめく。

《さあ、選ぶがいい。どの概念を拾い上げ、新たな意味を与える?》

第四章 無形の器

俺は、大図書館の廃墟に佇んだまま、自らの腕を見つめていた。そこにはもう、他人の評価に左右されるロゴは無い。ただ、内側から淡い光が滲み出しているかのような、温かい皮膚があるだけだ。俺は「無形のブランド」。他者の概念を受け入れ、調和させ、新たな形を与える存在。概念の嵐は破壊ではなかった。停滞した世界を次なる段階へ進めるための、無意識の陣痛だったのだ。

路地裏で、エリアを見つけた。彼女は一人、膝を抱えて座り込んでいた。あれほど刺々しかった緋色のオーラは弱まり、まるで燃え尽きた炭のように、か細く揺れている。

俺が近づくと、彼女は顔を上げた。その目に宿るのは、いつもの嘲りではなく、深い疲労と諦めだった。

「……また来たのか。私を昔の私に戻したいのか? 無駄なことだ」

「戻すんじゃない」俺は静かに言った。「新しくなるんだ」

俺は彼女の前にしゃがみ、そっと手を差し伸べた。ロゴの無い、ただの俺の手を。エリアは一瞬ためらったが、やがておそるおそる、その冷たい指先で俺の掌に触れた。

その瞬間、俺は意識を集中させた。俺の「無形のブランド」を通して、エリアの中に渦巻く二つの概念に触れる。他者を傷つける「扇動者」の激しい緋色と、彼女の魂の奥底で今もなお微かに光る、「調停者」の穏やかな水色。二つは相反し、互いを打ち消し合おうとしていた。

俺は、それらを無理に一つにしようとはしなかった。ただ、受け入れる。緋色の激情も、水色の優しさも、どちらもエリアの一部なのだと。俺という器の中で、二つの色は混ざり合い、反発し、そしてやがて、新しい色へと昇華していく。

「ああ……っ!」

エリアが苦悶の声を漏らす。彼女のオーラが激しく明滅し、緋と水色が火花のように散った。それは、夜明け前の空の色に似ていた。深い藍と、燃えるような茜色が溶け合う、荘厳なグラデーション。それは「扇動」でも「調停」でもない。対立する者たちの心を揺さぶり、新たな道を指し示す――「変革の導き手」という、まだ誰も知らない新しいブランドの萌芽だった。

やがて光が収まると、エリアは静かに涙を流していた。それは絶望の涙ではなかった。

「これが……私……?」

俺は何も言わず、ただ頷いた。懐の『無貌の羅針盤』が、これまで見たこともない、柔らかな虹色の光を放っていた。それは一つの答えではなく、無数の可能性そのものを示しているようだった。

俺は立ち上がり、夜明けの光が差し込み始めた街を見下ろす。そこには、反転したブランドに苦しむ人々、古いブランドにしがみつく人々、様々なオーラが混じり合っていた。失われたロゴたちの声が、俺の中で囁いている。彼らは墓場で眠っているのではない。新たな物語として紡がれる日を、ただ待っているのだ。

俺の仕事は始まったばかりだ。俺は、この世界のロゴスの墓守。そして、新たな神話を紡ぐ、語り部なのだ。