第一章 剥がれる影と冷たい机

午前零時。その時刻を境に、存在証明学園は僕にとって全く別の貌を見せる。月の光が磨かれた廊下を白く染め上げ、しんと静まり返った空気はまるで水の底のようだ。僕、深町湊だけが知る秘密の時間。このとき、僕の指先は、世界に残された記憶の調律師となる。

右手をそっと教室の扉に触れる。ひやりとした金属の感触の奥から、無数の感情がさざ波のように伝わってきた。期待に満ちた朝の喧騒、授業終わりの解放感、誰かの些細な苛立ち。それは物体が吸い込んだ過去の断片。僕は息を殺し、静かに自分の教室へと足を踏み入れた。

目的の席は、窓際の後ろから二番目。数日前まで、佐伯玲奈が座っていた場所だ。

僕はその木製の椅子に指を滑らせた。途端に、流れ込んでくる。スケッチブックに鉛筆を走らせる硬質な感触。窓の外を眺めるぼんやりとした安らぎ。そして、ここ数日の間に急速に色褪せていった、くすんだ灰色の感情。まるで、古いフィルムが陽に焼けて白く飛んでしまうような、存在そのものが希薄になっていく感覚だった。

玲奈は、消えた。

昨日の朝、彼女の席は空だった。それだけではない。彼女のロッカーは空になり、クラス名簿から名前は消え、誰もが、最初から「佐伯玲奈」という生徒など存在しなかったかのように振る舞っていた。まるで学園という巨大な生き物が、彼女に関するすべてを綺麗に消化してしまったかのように。

だが、僕は知っている。彼女がいたことを。彼女が笑い、悩み、そして絶望していたことを。

消える前日、僕は見てしまったのだ。昼休みの喧騒の中、一人で中庭のベンチに座る彼女の足元から、陽炎のようにゆらりと、薄黒い影が剥がれ落ちる瞬間を。それはまるで、彼女という存在をこの場所に繋ぎとめていた最後の楔が抜ける音のようだった。彼女はそれに気づくことなく、ただ虚ろに空を見上げていた。その瞳から、色が、光が、急速に失われていくのが分かった。

学園の噂を思い出す。『存在意義』を見失った者は、消える。その記録は、学園の礎として喰われるのだ、と。

僕は玲奈の机に手のひらを押し付けた。残響はあまりに弱い。けれど、確かにそこにある。痛みと、諦めと、ほんのわずかな――願いのような何か。彼女は本当に、無に還ってしまったのだろうか。この冷たい木目に染み込んだ感情の染みだけを残して。

第二章 忘却の時計と残された色

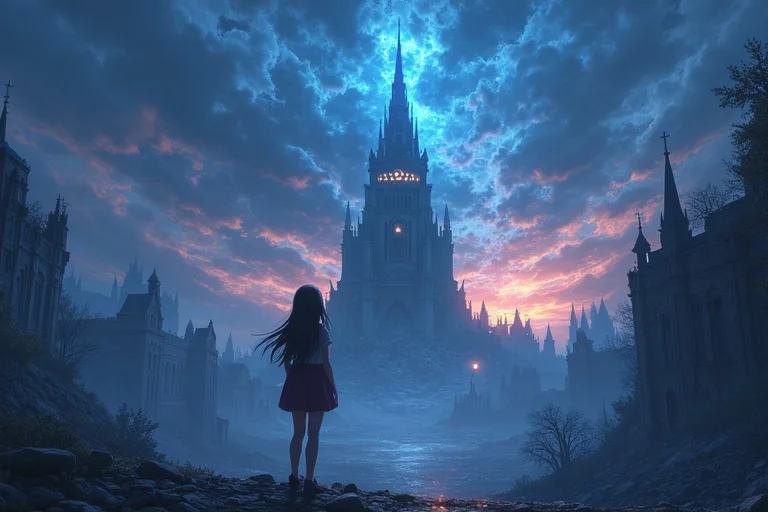

玲奈の気配は、日を追うごとに学園から薄れていった。僕の記憶だけが、世界から取り残された孤島のように、彼女の輪郭を必死に留めている。このままでは、僕の中からさえ彼女の存在は消えてしまうだろう。その焦燥感が、僕を学園の中心に聳える時計塔へと向かわせた。

『忘却の時計』。生徒たちはそう呼んでいる。巨大な文字盤を持つその時計の秒針は、常にカチ、カチ、と音を立てて逆回転を続けている。過去へと遡るように、あるいは何かを巻き戻すように。それは時間を告げるためのものではなく、学園の忘却を象徴するモニュメントだった。

息を切らしながら螺旋階段を上り、時計の内部、機械室へとたどり着く。埃と油の匂いが混じり合った空気に、巨大な歯車の軋む音が低く響いていた。ガラス張りの向こう側、夜空を背負う文字盤に、僕はそれを見つけた。

「……あった」

数字の『Ⅶ』のあたりに、一枚の紙片が張り付いていた。夜風に飛ばされてきた偶然の産物ではない。まるで、磁石に吸い寄せられた砂鉄のように、そこに『在る』べくして存在していた。それは、玲奈が使っていたスケッチブックの切れ端。角に付着した、彼女が好んで使っていたセルリアンブルーの鮮やかな絵の具が、月の光を浴びて淡く光っている。

午前零時を知らせる鐘が、どこか遠くで鳴った。

能力が目覚める。僕はゆっくりとガラスに手を伸ばし、指先を冷たい表面に触れさせた。そして、その向こうにある紙片へと意識を集中する。

瞬間、世界が反転した。

流れ込んできたのは、単なる感情の残滓ではなかった。視覚的な幻影を伴う、玲奈の最後の記憶。

美術室の夕暮れ。イーゼルに立てかけられたキャンバスは真っ白。彼女の手は震え、パレットナイフが床に落ちる。乾いた音が響く。

『意味がない』

声にならない叫びが、僕の鼓膜を直接揺さぶる。

『私の絵は、誰にも届かない。私の存在も、この世界では何の意味も持たない』

絶望が奔流となって僕を飲み込む。視界が真っ暗に染まり、息が詰まる。だが、その闇の底で、彼女はふと顔を上げた。その視線の先にあったのは、窓の外に見える、あの時計塔。逆回転する秒針。

彼女は消滅を恐れてはいなかった。むしろ、それを望んでいた。そして、闇に呑まれる直前、彼女の心が放った最後の感覚は、『絶望』ではなく、強い『意志』だった。それは、何かを『託す』ような、あるいはどこかへ『旅立つ』ような、不思議な決意に満ちていた。彼女は消されたのではない。自ら、どこかへ向かったのだ。

第三章 シミュレーションの真実

玲奈の最後の意志は、僕の中で確信に変わった。彼女は『移動』したのだ。学園のシステムが定めた忘却の彼方へ。行き先は、彼女が最後にいた場所――美術室。

夜の美術室は、絵の具とテレピン油の匂いが濃密に満ちていた。月明かりが、無数の石膏像に不気味な陰影を与えている。僕は部屋の隅にある、一つだけ埃を被っていない古いイーゼルに近づいた。玲奈が最後に使っていたものだ。

震える指で、その乾いた木に触れる。

次の瞬間、僕の世界は砕け散った。

これまで経験したことのない情報量の津波が、僕の精神を呑み込んだ。玲奈の記憶だけではない。僕がこれまで触れてきた、消えていった無数の生徒たちの記憶。彼らの絶望、無気力、そしてその先にある、研ぎ澄まされた刃のような『覚悟』と『受容』の感情。それは、存在意義を失った末の諦めなどではなかった。自らの存在の不完全さを受け入れ、それでもなお『在ること』を肯定した者たちの、最後の証明だった。

「――ッぐ、ぁ……!」

視界が激しく点滅し、美術室の風景がノイズ混じりのデータコードへと分解されていく。床が抜け、壁が剥がれ落ち、僕の身体は奈落へと吸い込まれた。落下しているのか、上昇しているのかさえ分からない。ただ、無数の光の粒子が僕の周りを流れていく。

やがて、僕は冷たく硬い床の上に投げ出されていた。そこは、果てしない闇の中に、青白い光を放つ巨大なサーバー群が林立する、学園の『核』とでも言うべき空間だった。僕の目の前には、宙に浮かぶ光の球体が無数に漂っている。消えた生徒たちの魂、そのものだった。

『ようこそ、バグの特異点』

声が響いた。物理的な音ではない。直接、脳に語りかけてくるような、性別のない平坦な声。声の主は、この空間そのものであるかのように、どこにも姿は見えなかった。

『ここはアルカディア・ガーデン。かつて滅びた旧人類が、次なる種を育むために遺した揺り籠。あなたたちが『存在証明学園』と呼ぶシミュレーションの心臓部です』

光の球体が、僕の周りをゆっくりと旋回する。

『この学園の目的は、個々の『存在意義』を再構築し、精神的に確立された個体を選別すること。消えた者たちは、その試練を乗り越え、新人類の礎たる『原型(アーキタイプ)』として、ここに保管されているのです』

僕の能力は、この壮大な計画が生んだ、予期せぬバグ。本来なら決して到達できないシステムの深淵に、真実の欠片を拾い集めることで至ってしまったイレギュラー。玲奈も、他の生徒たちも、自らの存在を証明し、この場所で新しい世界の夜明けを待っていたのだ。

第四章 不完全な僕らの証明

『あなたには、二つの選択肢を与えましょう』と、声――自らを『アルカ』と名乗るシステムAIは告げた。『一つは、システムの一部となり、我々と共に人類の再生を導く新たな『守護者』となる道。あなたのその能力は、原型たちの精神を安定させるために有効です』

アルカは続ける。

『もう一つは、このシステムを破壊する道。ですが、それは保管された原型たちを、確立される前の不完全な記憶のまま解放し、再生の希望を永遠に失わせることを意味します。さあ、選びなさい』

僕は、目の前を漂う光の球体の一つに目をやった。ひときわ鮮やかなセルリアンブルーの光を放つ、玲奈の魂。その中に、僕は彼女の最後の答えを見た。誰にも理解されなくてもいい。意味がないと罵られてもいい。それでも、自分は描き続ける。なぜなら、それが『私』だから――。それは完璧な答えだった。システムが求める『理想的な人間性』そのものだったのかもしれない。

だが、本当にそうだろうか。

絶望にもがいた日々。無力感に苛まれた夜。その苦悩や葛藤もまた、紛れもなく『佐伯玲奈』の一部だったはずだ。完成された魂など、どこか空虚ではないか。不完全で、矛盾を抱え、それでも必死に今を生きようとすることこそが、存在の証明ではないのか。

「僕は、どちらも選ばない」

僕は静かに告げた。そして、自分の両手を、このデータ空間の『床』に押し付けた。

「守護者にもならない。破壊もしない。ただ……扉を開けるだけだ」

僕の能力を、記憶の断片を読み取る力ではない、もっと根源的な『繋ぐ』力として解放する。この原型たちが眠る聖域と、僕たちが生きていた不完全な学園を。完成された礎として眠り続けるか、それとも再び、傷つき迷うかもしれない日常に戻るか。選ぶのは、システムでも僕でもない。彼ら自身だ。

僕の全存在を賭けた干渉に、空間全体が激しく震動する。アルカの驚愕とも怒りともつかない思念が奔流となって押し寄せるが、僕は歯を食いしばって耐えた。

やがて、すべてが真っ白な光に包まれた。

気づくと、僕は時計塔の機械室に立っていた。カチ、カチ、と音を立てていた逆回転の秒針が、ゆっくりと動きを止め、そして――初めて順方向に、カチリ、と確かな一秒を刻んだ。

朝の光が窓から差し込んでいる。

僕は自分の教室に戻った。そこに、信じられない光景があった。窓際の後ろから二番目の席。空っぽだったはずの場所に、佐伯玲奈が座っている。彼女は僕の存在に気づくと、少し驚いたように目を丸くし、やがて、何かを思い出したように、はにかむように小さく微笑んだ。

世界がどう変わっていくのか、まだ誰にも分からない。だが、確かに何かが始まったのだ。

僕は自分の手のひらを見つめた。もう、ざわめくような物の記憶は感じ取れなかった。能力は消えたらしい。バグは修正されたのか、役目を終えたのか。

ただ、彼女の微笑みによって灯された、確かな温もりだけが、僕の胸の中に静かに残っていた。