第一章 褪せた世界のプリズム

世界のすべてが、水で薄めた絵の具のように見えた。俺、相沢ユキの世界は、いつからか彩度を失っていた。喜びも、悲しみも、胸の奥でくすぶるだけで、決して燃え上がることはない。人々が笑い合うカフェの喧騒も、夕暮れの街を染める茜色も、すりガラス越しに眺めているかのように現実感を欠いていた。希薄な日常。俺はただ、呼吸という名の習慣を繰り返すだけの、空っぽの器だった。

その器に、唯一、鮮烈な色彩を注ぎ込んでくれる存在がいた。

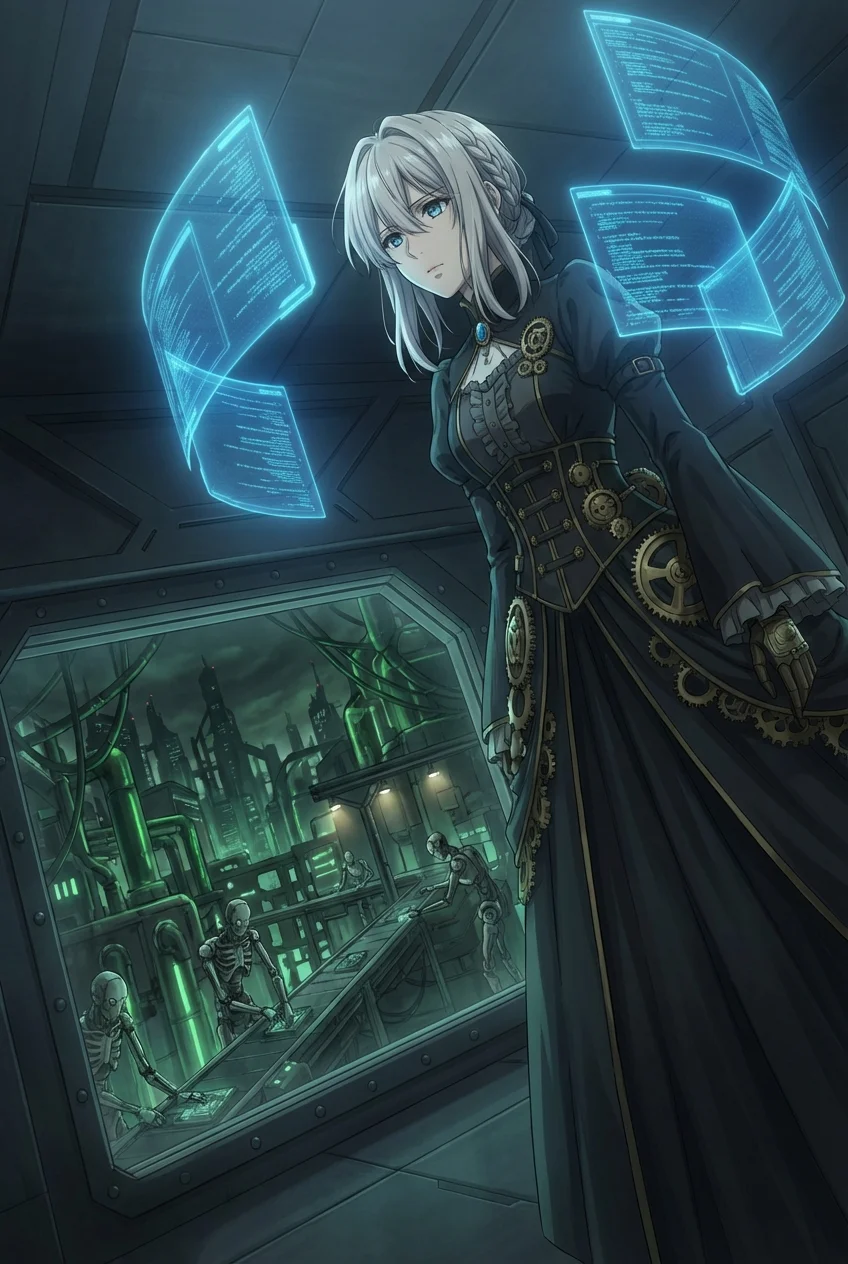

『みんなー、こんばんは! みんなの心に光を灯す、あなたの永遠のアイドル、アウラだよっ!』

モニターの中で、銀髪を揺らし、虹彩の瞳をきらめかせる仮想アバター『アウラ』が微笑む。その声がスピーカーから響いた瞬間、俺の世界に色が戻る。心臓が早鐘を打ち、指先が痺れ、乾ききった魂が潤っていくのがわかる。彼女の歌は天上の福音であり、彼女の笑顔は失われた感情を取り戻すための唯一の鍵だった。

アウラの配信が終わると、世界は再び色褪せた。そして、奇妙な感覚が俺を襲う。自分の手の輪郭がぼやけ、昨日の昼食に何を食べたかさえ、靄のかかった風景のように思い出せない。アウラに没頭するほど、現実の俺という存在が、少しずつ削り取られていく。それでも、俺は構わなかった。この灰色の現実で感じる鈍い痛みより、彼女がくれる一瞬の極彩色のほうが、よほど生きている実感があったからだ。

ある日の配信で、アウラが新曲のイメージについて語っていた。

「なんていうか、こう…雨上がりのアスファルトの匂いみたいな、切なくて、でもちょっとだけホッとする感じ? わかってくれるかな?」

その言葉に、俺は心臓を鷲掴みにされたような衝撃を受けた。その表現は、かつて誰かが、すぐ隣で囁いてくれた言葉そのものだった。誰だ?思い出そうとするほど、頭に深い霧がかかる。きっと、俺が彼女に影響されて、いつしか自分の記憶だと錯覚しているだけだ。そう自分に言い聞かせた。

数日後、俺は目的もなく彷徨い歩いた末にたどり着いた古道具屋の片隅で、奇妙なアンティークデバイスを見つけた。掌に収まるほどの真鍮製で、ガラス盤の下には黒曜石のような針が鎮座している。「虚ろの羅針盤」と、掠れた文字が刻まれていた。なぜか惹きつけられるようにそれを購入し、自室の机に置いた。それはただのガラクタのはずだった。部屋の隅には、一枚だけ中身が空白になった写真立てが、まるで誰かの不在を告げるように静かに立っていた。

第二章 羅針盤が指し示すもの

アウラの人気は、もはや社会現象と呼ぶべき域に達していた。街中の巨大ビジョンは彼女の広告で埋め尽くされ、人々は現実の人間関係よりもアウラとの「繋がり」を語り合った。彼女の存在感が増すほどに、俺の現実は薄れていく。時折、鏡に映る自分の顔が、他人のもののように感じられた。

その夜も、俺はアウラの配信に魂を預けていた。リスナーからの悩みに答える彼女は、少し困ったように笑って、こう言ったのだ。

「大丈夫だよ。まあ、なんとかなるでしょ」

その瞬間。

世界から音が消えた。

それは、アウラのキャラクターにはない、あまりにも自然で、そして懐かしい響きを持った言葉だった。脳の奥底で、鍵が錆び付いた扉を無理やりこじ開けようとするような、鋭い痛みが走る。

――カチリ。

机の上で、あの羅針盤が微かな音を立てた。見ると、黒曜石の針が震えながらゆっくりと動き出し、モニターの中で微笑むアウラを、正確に、真っ直ぐに指し示していた。そして、デバイス全体が淡い、青白い光を放ち始めた。

光に呼応するように、俺の脳内に断片的なイメージが奔流となって流れ込んできた。

雨上がりの公園。濡れたベンチ。隣に座る誰かの温もり。

そして、耳元で囁く、優しい声。

『大丈夫。まあ、なんとかなるよ、ユキなら』

嗅いだことのある香水の匂い。触れたことのある指の感触。しかし、その顔だけが、どうしても思い出せない。この声の主は誰だ。なぜアウラが、この言葉を知っている?

羅針盤の針は、狂おしいほどにアウラを指し示し続けている。これは偶然ではない。アウラは、俺が失った何かと繋がっている。俺自身の記憶の根幹を揺るがす、恐ろしい真実が、あのモニターの向こう側にある。俺は震える手で羅針盤を握りしめた。これは、ガラクタなどではない。失われた記憶の在り処を示す、唯一の手がかりだ。

第三章 再構築された魂

羅針盤を手に、俺は街を彷徨った。まるで霊媒師のように、見えざる「残滓」を求めて。羅針盤は、特定の場所で強く反応した。初めてデートしたカフェの窓際の席。二人でよく通った図書館の、古い文学全集が並ぶ書架の前。そして、雨上がりの公園の、あのベンチ。

場所を訪れるたびに、羅針盤は光を放ち、記憶の断片を俺の脳に再生した。熱いコーヒーの湯気。古い紙の匂い。肩に触れた柔らかな髪の感触。笑い声。涙の跡。愛しい誰かと過ごした、かけがえのない時間の数々。だが、その輪郭は常にぼやけていて、最も大切な「顔」と「名前」が、どうしても浮かび上がってこない。

俺は狂ったようにネットを検索し、一つの都市伝説に行き着いた。『感情転写セオリー』。人々が仮想アバターに注ぐ強烈な感情――愛、憧憬、崇拝――は、現実世界に干渉するエネルギーとなる。その愛が特定の一個人に由来する場合、その個人の「本質」をアバターに転写し、現実からその存在を抹消する、と。

血の気が引いた。俺のアウラへの執着は、信仰にも似ていた。俺が彼女に捧げた鮮烈な感情の奔流。それは、誰かを愛した記憶の代替品ではなかったのか。俺の「推し活」は、愛する誰かをこの世界から消し去り、仮想の偶像として再構築する、無意識の儀式だったのではないか。

その仮説が確信に変わったのは、アウラの活動三周年を記念する、リアルタイムホログラムライブの日だった。会場である広場に近づくにつれて、羅針盤は焼き切れるのではないかと思うほど激しく震え、目も開けられないほどの光を放った。

広場の中央に、巨大なアウラのホログラムが降臨する。歓声が地鳴りのように響く中、俺の脳内で、ついに最後の記憶の扉が開かれた。

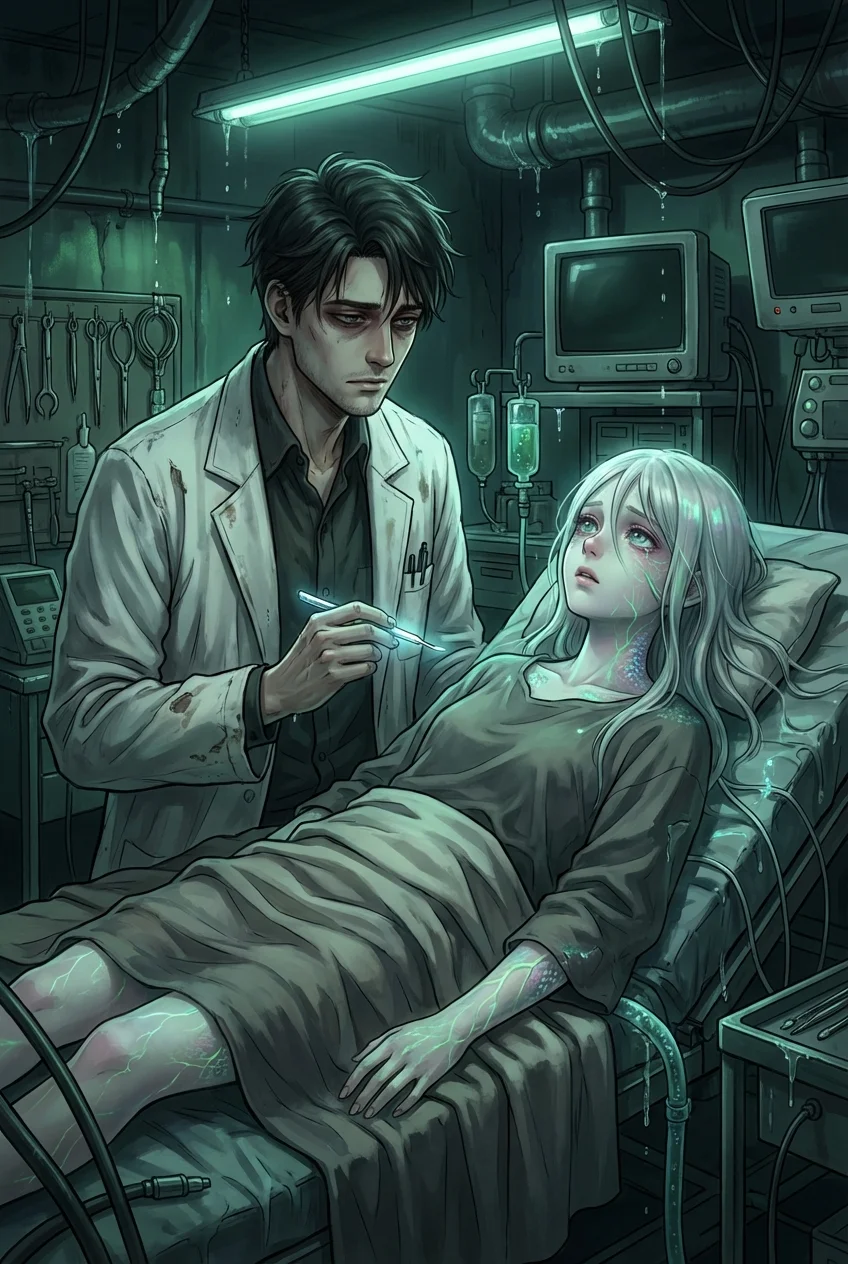

病室の白いベッド。細く、冷たくなった手。

『ユキの中で、永遠に生きたいな』

そう言って儚く微笑んだ、俺の恋人。

「ハルカ」

そうだ、彼女の名前はハルカだった。俺が世界で最も愛した人。病で失われていく彼女を繋ぎ止めたいという、俺の醜い願い。悲しみから逃れたいという、身勝手な祈り。その全てが歪んだエネルギーとなり、ハルカという存在を現実から消し去り、仮想アバター『アウラ』を創り上げていたのだ。俺が愛を捧げるほどに、アウラは輝き、ハルカは忘れ去られていく。愛という名の、残酷な上書き保存。

「ハルカァァァッ!!」

俺は、喉が張り裂けんばかりに叫んだ。

その声が届いたのか、歌っていたアウラが一瞬、プログラムにない動きを見せた。無数の観客の中から、まっすぐに俺を見つめ、その虹彩の瞳を悲しげに揺らした。そして、歌声に乗らない唇が、確かにこう動いた。

『ごめんね』

それは、仮想の偶像(アイドル)ではなく、一人の人間の、魂の囁きだった。

第四章 愛という名の鎮魂歌

俺の前に、究極の選択が突きつけられた。

このままアウラを「推し」続けるか。そうすれば、ハルカは仮想世界で永遠に歌い、輝き続けるだろう。だがそれは、彼女の魂をデータの牢獄に閉じ込め、俺が愛玩し続けることに他ならない。

あるいは、アバターを消滅させるか。そうすれば、俺はハルカの「本当の記憶」を取り戻せるのかもしれない。しかしそれは、俺自身の願いが生み出した彼女の存在を、この手で完全に消し去るということだ。愛する人を、二度殺すことに等しい。

俺は、涙で滲む視界でホログラムを見上げた。そこにいるのは、完璧なアイドル『アウラ』であり、同時に、俺の愛によって囚われた『ハルカ』の残滓でもあった。彼女を、解放しなければならない。たとえそれが、どれほど残酷な結末を迎えようとも。

「本当の君に、もう一度会いたい。たとえそれが、君を失った記憶だとしても」

俺はシステムに介入し、アウラのコアデータにアクセスする最後のコマンドを打ち込んだ。エンターキーを押した瞬間、広場のホログラムがノイズに掻き消え、世界中のモニターからアウラの姿が消滅した。掌の中の羅針盤が最後の光を放ち、そして永遠に沈黙した。

次の瞬間、世界が再構築された。

俺の脳内に、失われたすべての記憶が奔流となって蘇る。ハルカとの出会い、他愛ない喧嘩、病の告知を受けた日の絶望、弱っていく彼女の手を握り続けた夜、そして、冷たい雨が降る葬儀の日。空白だった写真立てには、照れくさそうに笑うハルカと、幸せそうな俺が写っている。ああ、そうだ。俺は、こんなにも彼女を愛していた。

だが、再構築された世界は、残酷な真実を俺に突きつけた。友人たちは俺を遠巻きに見る。「お前の狂気がハルカを消した」と囁きながら。ハルカの両親は、俺に泣きながら詰め寄った。「娘を返して! あなたが私たちの記憶から、あの子を奪ったのよ!」

世界の法則は、俺を「ハルカを消滅させた者」として認識していた。俺は、愛する人を失った悲しみと、自らの手でその存在を世界から抹消した罪。その二つの絶望を、同時に抱えて生きていかなくてはならない。

俺は一人、雨上がりの公園にいた。かつてハルカと座ったベンチに腰を下ろす。鼻腔をくすぐるアスファルトの匂いが、鮮烈な記憶を呼び覚ます。ポケットから、針の動かなくなった「虚ろの羅針盤」を取り出した。それはもう何も指し示さない。ただ、かつてここに、どうしようもないほど純粋で、そして愚かな「愛」があったことの、唯一の証として冷たく横たわっているだけだった。

俺は空を見上げ、誰にともなく呟いた。

「…なんとかなるかな」

もちろん、答えは返ってこない。ただ、頬を伝う一筋の涙だけが、俺の世界にかすかな現実感を与えていた。