第一章 天から降ってきた迷惑

佐藤健太、三十二歳、市役所戸籍係。彼の人生は、ミリ単位で引かれた方眼紙のように正確だった。朝六時起床、七時十五分の電車、十七時丁度の退勤。夕食は必ず魚と白米と味噌汁。本棚の本は出版社別に並び、Tシャツは色相環の順に畳まれている。無駄と非効率を何よりも嫌い、人生における「遊び」や「余白」は、印刷ミスのようなものだと信じていた。

そんな彼の完璧な日常に、インクの染みが飛び散ったのは、ある土曜日の昼下がりだった。

うららかな春の日差しが、築四十年を超える木造アパートの六畳間を、琥珀色に染めている。健太がアイロンがけを終えたハンカチを寸分の狂いなく重ねていると、背後から不意に、しゃがれた声がした。

「おい、若いの。醤油、どこやった?」

健太は振り向かない。空き巣だ。しかし、鍵は閉めたはず。思考を巡らせながら、最も効率的な対処法をシミュレートする。警察への通報、逃走経路の確保……。

「無視すんなって。目玉焼きには醤油だろ、常識的に考えて」

声はすぐ側頭部のあたりから聞こえる。健太はゆっくりと振り返った。

誰もいない。

いや、いる。正確には、半透明の何かが、いる。

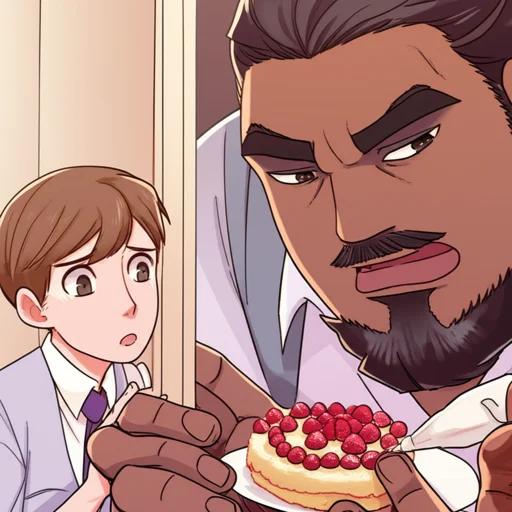

それは、パイナップル柄のど派手なアロハシャツを着て、頭にねじり鉢巻をした、人の良さそうな顔の中年男だった。その体は陽光を透かし、背後にある本棚の背表紙がうっすらと見えている。男は健太の冷蔵庫を勝手に開け、中を物色していた。もちろん、その手は卵のパックをすり抜けている。

「……どなたですか」健太はかろうじて声を絞り出した。

「おう、やっと喋ったか」男は冷蔵庫を諦め、健太の方に向き直った。「俺か? 俺は嵐山カミナリだ。昭和の舞台を揺るがした、伝説のコメディアンよ」

嵐山カミナリ。健太の記憶のデータベースには、該当する情報はない。

「目的は何です。金品は……」

「ちげえよ!」カミナリと名乗る幽霊は、腰に手を当てて大袈裟にのけぞった。「お前だよ、お前。佐藤健太くん。お前を、俺の最後の弟子にしてやろうと思って、わざわざ天から下りてきてやったんだ」

「……結構です」

健太は一秒でそう答えると、再びハンカチの山に向き直った。彼の辞書に「非科学的」という言葉はあっても、「幽霊」という言葉はない。これは疲労が見せる幻覚だ。そうに違いない。

「おいおい、つれないねえ。お前の人生、あまりにも面白みがなさすぎる。まるで笑い方忘れた地蔵だ。俺様が直々に、笑いの極意ってやつを叩き込んでやるってんだ」

カミナリは健太の周りをぷかぷかと浮遊しながら、熱弁を振るう。その声は、古いラジオから流れる寄席の音声のように、妙に耳に残った。

「お断りします。僕は、平穏な日常を望んでいるだけですので」

「平穏と退屈を履き違えちゃいけねえよ、弟子」

「弟子ではありません」

「まあ、見てな。お前は三日もすれば、俺に弟子入りを志願して泣きついてくるからよ」

カミナリはそう言うと、ケラケラと笑いながら、壁をすり抜けて隣の部屋へと消えていった。

静寂が戻った部屋で、健太は深いため息をついた。床には、パイナップルの柄のアロハシャツから落ちたのか、小さな、しかし確かに存在する桜の花びらが一枚、ひらりと舞っていた。健太の完璧な方眼紙に、最初の、そして最も厄介な染みが落ちた瞬間だった。

第二章 笑いのスパルタ稽古

嵐山カミナリとの奇妙な同居生活は、健太の日常を根底から揺るがした。

カミナリは神出鬼没だった。健太が市役所で無表情に判を押していると、耳元で「そこで『この印鑑、名字じゃなくて『承認』って彫ってあるんですよ』とかボケてみろ!」と囁く。健太が昼食のサバ塩焼き定食の骨を綺麗に取っていると、「その骨で『魚拓』ならぬ『骨拓』!これぞアート!」と騒ぎ立てる。

健太は徹底的に無視を決め込んだが、カミナリは一向にめげなかった。それどころか、彼の指導はエスカレートしていく。

「いいか、健太。ツッコミってのはな、愛なんだよ。相手のボケを優しく拾って、もっと面白くしてやる。それが一流のツッコミ師だ」

ある朝、出勤準備をする健太の背後で、カミナリは腕を組んで熱弁していた。

「例えば、だ。お前の職場の、あの地味なメガネの娘。早乙女さんっつったか。あの子が『すみません、この書類、ホッチキスの芯が裏返しになっちゃって』とか言ってきたら、お前ならどうする?」

「……正しい向きの芯を渡します」

「ブーッ! 凡人!」カミナリは心底がっかりしたように首を振った。「そこは、『君の魅力が眩しすぎて、ホッチキスの芯も裏返っちまったんだな!』って返すんだよ! これで笑いと好感度、両方ゲットだ!」

「セクハラで訴えられます」

「固えなあ、頭が!」

健太はうんざりしていた。しかし、彼の意思とは裏腹に、カミナリの言葉は脳の片隅にこびりついていた。

その日の午後、同僚の早乙女さんが、困った顔で健太のデスクにやってきた。

「佐藤さん、すみません。このシュレッダー、なんだか詰まっちゃったみたいで……」

健太の口が、勝手に動いた。

「……僕の君への想いが、詰まっちまったのかもしれないな」

言った瞬間、健太は血の気が引いた。何を言っているんだ、俺は。カミナリの馬鹿げた冗談が、よりにもよって最悪の形で口から滑り出た。

沈黙が、市役所の静かなフロアに重くのしかかる。終わった。明日から僕は「キザな勘違い男」として生きていかねばならない。

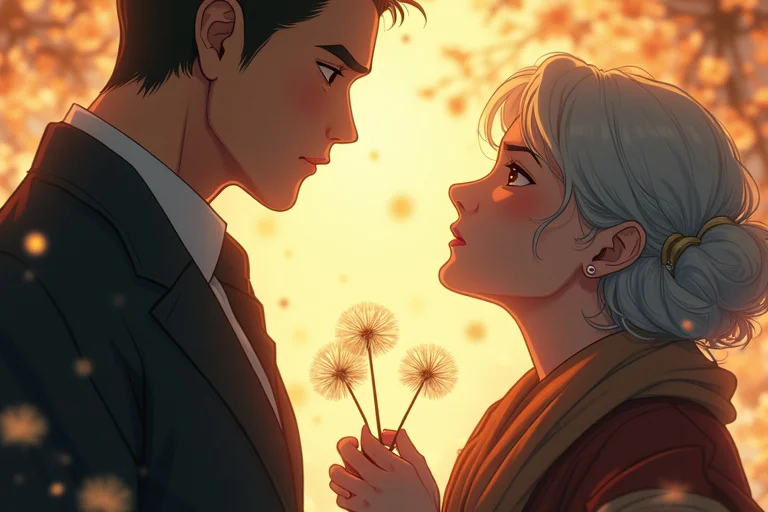

すると、俯いていた早乙女さんが、くすくすと肩を揺らした。

「ふふっ……佐藤さんて、意外と面白いこと言うんですね」

メガネの奥の瞳が、楽しそうに細められている。

「……いえ、その」

狼狽する健太の耳元で、カミナリが「やったな、弟子! 見事なホームランだ!」と喝采を送っていた。

その日を境に、健太の世界は少しずつ色を変え始めた。カミナリの無茶な指令に振り回され、奇妙な言動を繰り返す健太は、いつしか職場の「ちょっと変わってるけど、面白い人」というポジションを確立していた。無味乾燥だった同僚との会話に、笑いが生まれるようになった。早乙女さんとは、昼食を共にする仲にまでなった。

迷惑なだけの存在だったはずのカミナリ。しかし、彼がもたらすカオスが、健太のガチガチに固まった日常に、風穴を開けていることにも、健太は気づき始めていた。人生は方眼紙じゃないのかもしれない。時にはみ出すインクの染みも、悪くない。そんな風に思い始めた矢先のことだった。

第三章 相方のいた場所

週末、健太は数年ぶりに実家の物置を整理していた。カミナリが「お前のルーツを探れ! ユーモアの源泉は己の歴史にあり!」とけしかけたからだ。埃っぽい段ボール箱の底から、健太は一冊の古いアルバムを見つけ出した。

ページをめくると、色褪せたモノクロームの世界が広がっている。若き日の両親、幼い自分。そして、祖父のページで、健太の手が止まった。

健太の祖父は、彼が生まれる前に亡くなっていた。聞かされていたのは、郵便局で真面目に勤め上げ、物静かで、誰からも信頼される人だった、ということだけ。健太は、自分の几帳面さはこの祖父譲りなのだと、密かに誇りに思っていた。

写真の中の祖父は、確かに真面目そうな顔立ちをしている。しかし、その隣で肩を組み、同じようにおどけた変顔をしている男に見覚えがあった。

パイナップル柄ではない、無地のシャツを着てはいるが、その顔は間違いなく、嵐山カミナリだった。

「……師匠」

アパートに戻った健太は、テレビの前で寝転がってワイドショーを見ていたカミナリに、アルバムを突きつけた。

カミナリは半身を起こすと、写真を見て、懐かしそうに目を細めた。

「ああ、ナギちゃんじゃねえか。若いなあ、こいつ」

「ナギちゃん……?」

「こいつの芸名だよ。俺がカミナリで、こいつがナギ。『嵐山カミナリ・ナギ』。売れなかったけどな」

健太は息を呑んだ。頭の中で、バラバラだったピースが、一つの形を結んでいく。

「どうして……どうして、僕のところに?」

カミナリはテレビを消すと、あぐらをかいて座り直した。その表情から、いつものふざけた雰囲気は消えていた。

「約束だったんだよ。じいさん……ナギとのな」

カミナリはぽつりぽつりと語り始めた。二人は若い頃、漫才コンビを組んで小さな舞台に立っていたこと。しかし、才能はありながらも芽が出ず、ナギは家族を養うために、夢を諦めて堅実な道を選んだこと。

「別れる時にな、あいつが言ったんだ。『俺はもう笑わせる側には立てねえ。けど、もし俺の血を引いたやつが、俺みたいにクソ真面目で、人生楽しめてないようだったら、お前がケツを叩いてやってくれ』ってな。お前のじいさんは、俺なんかよりずっと、面白くて優しい男だったんだぜ」

カミナリはそう言うと、少し照れくさそうに頭を掻いた。

「お前がこのアパートに越してきた時、呼ばれた気がしたんだ。上から見ててな、お前のあまりの真面目っぷりに、ナギの言ってたことはこれか、って」

健太は言葉を失った。尊敬していた祖父。自分と同じ、真面目一方の人間だと思っていた祖父が、本当は誰よりもユーモアを愛し、夢破れたコメディアンだった。そして、自分の前に現れたこの迷惑な幽霊は、祖父の親友で、その固い約束を果たすためだけに、この世に舞い戻ってきた。

健太の価値観が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。方眼紙だと思っていた人生は、実は真っ白なキャンバスだったのだ。そして、そのキャンバスに最初に絵筆を入れたのは、会ったこともない祖父だった。

目頭が熱くなるのを、健太は止められなかった。

第四章 最期のツッコミ、最初のボケ

真実を知ってから、健太とカミナリの関係は変わった。健太はカミナリを「師匠」と呼び、その教えを真摯に受け止めるようになった。カミナリもまた、健太を本当の弟子のように扱い、時には厳しく、時には優しく、笑いの哲学を語った。

そんな日々が続くうち、健太は気づき始めていた。カミナリの体が、日に日に薄くなっていることに。

「師匠、もう思い残すことはないんじゃないですか」

ある夜、健太は切り出した。

「じいちゃんとの約束は、もう果たされたでしょう」

カミナリは黙って窓の外を眺めていたが、やがて寂しそうに笑った。

「……まだ、一つだけあるんだよ。やり残したことが」

それは、相方だったナギと、もう一度だけでいいから、最高の漫才をすること。それが、カミナリがこの世に留まる、最後の未練だった。

健太は一晩考えた。そして、翌日の夜、カミナリに告げた。

「師匠。僕が、祖父の代わりを務めます」

六畳間のアパートが、一夜限りの舞台になった。客はいない。いるのは、一人の生真面目な男と、一人の伝説のコメディアンの幽霊だけ。

健太は緊張で膝が震えるのを必死にこらえながら、マイク代わりのテレビのリモコンを握りしめた。

「ど、どうもー、嵐山ナギです……」

「おう、カミナリだ! よろしくな!」

カミナリの声が、生き生きと部屋に響く。

健太は、カミナリが遺したネタ帳を頼りに、拙いながらも懸命にボケを繰り出した。最初はぎこちなく、声も上ずっていた。だが、カミナリが絶妙なタイミングでツッコミを入れるたびに、二人の間に不思議なリズムが生まれていく。

「いやー、最近、うちのペットが言葉を覚えましてね」

健太が、練習したボケを繰り出す。

「ほう、そりゃすごいな。なんて言うんだ?」

「『ごはん』と『おかわり』と『税金対策』って言うんですよ」

「三つ目だけ急に生々しいわ! どんなインテリな犬飼ってんだお前は!」

カミナリのツッコミが、雷鳴のように部屋に轟く。その声は力強く、もはや体も透けていないように見えた。

健太は、いつしか台本を忘れ、自分の言葉で話し始めていた。

「でも、師匠。僕、思うんです。人生って、方眼紙みたいにきっちりしてるだけじゃ、つまらないんですね」

それは、ネタではない、健太の心からの叫びだった。

「僕の人生、ずっと白黒だったんですけど、師匠が来てくれて、めちゃくちゃな色を塗りたくってくれた。おかげで、なんだか面白い絵になってきましたよ」

健太は、照れながらも、精一杯の笑顔を作った。それは、彼の人生で最初の、心からのボケだったのかもしれない。

カミナリは、一瞬驚いたように目を見開いた。そして、これまでで一番優しい顔で、くしゃりと笑った。

「……上出来だ、弟子」

それが、彼の最期のツッコミだった。

カミナリの体は、柔らかな光の粒子となって、ゆっくりと宙に舞い上がっていく。アロハシャツも、ねじり鉢巻も、その優しい笑顔も、すべてが光に溶けていく。

「師匠!」

健太は叫んだ。ありがとう、とも、さよなら、とも違う、万感の想いを込めて。

光は、健太を一度だけ温かく包み込むと、開け放たれた窓から、静かに夜空へと昇っていった。

部屋には、静寂だけが残された。しかし、それは以前の冷たい静寂ではなかった。床には、カミナリが着ていたはずの、パイナップル柄のアロハシャツだけが、ふわりと落ちていた。

数ヶ月後。市役所の戸籍係の窓口で、健太は相変わらず判を押している。だが、その表情は以前とは比べ物にならないほど、柔らかく、人間味に溢れていた。

「佐藤さん、この婚姻届、ちょっと面白いんですよ」

隣の席の早乙女さんが、一枚の書類を指差して笑う。夫の趣味の欄に「妻の笑顔を見ること」、妻の趣味の欄に「夫の冗談に笑うこと」と書かれていた。

以前の健太なら、「規定外の記入は受理できません」と冷たく返しただろう。

だが、今の彼は違った。

健太はその書類に目をやり、にこりと笑って言った。

「最高のボケとツッコミですね。僕らが口出す幕じゃないですよ」

フロアに、温かい笑い声が広がった。

その夜、健太はアパートの部屋で、窓の外に広がる満月を眺めていた。部屋の壁には、あのド派手なアロハシャツが、まるで御神体のように飾られている。

健太は、月に向かってそっと呟いた。

「見てますか、師匠。今日の僕のツッコミ、何点でしたかね」

答えはない。けれど、健太には分かっていた。空の上で、あのしゃがれた声が「まだまだだな、弟子!」と、愛おしそうに笑っているのを。

人生という舞台の上で、健太は今日も、一人、最高のコメディを演じ続けている。もう、彼の人生は退屈な方眼紙ではない。どこまでも続く、自由で、少しおかしくて、そしてたまらなく愛おしい、一枚のキャンバスだった。