第一章 陽炎(かげろう)の誘い

影山弦之助にとって、己が影は魂そのものであった。夏の強い陽射しを浴びれば、地に墨を流したように濃く、長く伸びる。その揺るぎない黒は、彼の剣の冴えと、武士としての矜持を映す鏡だった。師範も持て余したと言われる我流の剣は、一度抜き放てば閃光となり、対峙した者の影すら断ち斬る、と噂された。

しかし、その誇り高き浪人の暮らしは、陽炎のように揺らいでいた。六畳一間の裏長屋、その万年床に伏せる妻・千代の白い顔を見るたび、弦之助の心は鈍い痛みを訴える。肺を病んだ妻の細い咳は、彼の魂を少しずつ削るやすりのようだった。名医と評判の玄庵先生は言った。「異国渡来の新薬を用いれば、あるいは」。だが、その薬価は、弦之助が道場破りや用心棒で稼ぐはした金では、到底手の届かぬものであった。

「弦之助様……」

か細い声に振り向けば、千代が儚げに微笑んでいる。その笑顔を守るためなら、鬼にも夜叉にもなろう。だが、世は金。剣の腕だけでは、愛する者の命すら繋ぎ止められないのか。無力感が、彼の濃い影にじっとりと染み込んでいくようだった。

そんなある日の昼下がり、一人の男が彼の長屋を訪れた。鼠色の着物を着流した、齢も性別も判然とせぬ、のっぺりとした顔の男。その男は、奇妙なほど影が薄かった。まるで水で薄めた墨汁のように、輪郭がぼやけている。

「影山弦之助殿ですな」男は言った。「私、闇斎(あんさい)と申します。あなた様の、見事な『影』を拝見し、参上仕りました」

闇斎と名乗る男の目は、蛇のように執拗に、弦之助の足元に伸びる影を見つめていた。

「影、だと?」

「いかにも。あなた様の影は、実に力強く、生命力に満ちておいでだ。これほどの逸品は、そうそうお目にかかれません。つきましては、その影、私に売ってはいただけませぬか」

闇斎は懐から分厚い金包みを取り出した。「これだけあれば、唐渡りの霊薬とて、思うがままにございましょう」

弦之助の血が、一瞬で沸騰した。影を売る――それは、己の魂を切り売りするに等しい、人の道に外れた禁忌の所業。巷間では、影を失った者は生気も気概も失い、抜け殻のようになると噂されていた。

「不届き者め!武士の魂を金で買おうとは、万死に値する!」

弦之助の怒声と共に、木刀が闇斎の鼻先でぴたりと止まる。だが、闇斎は表情一つ変えず、薄笑いを浮かべていた。

「お見事な気迫。ますます、あなた様の影が欲しくなりました。……気が変わりましたら、いつでも。奥方様の咳の音が、止まるとよろしいですな」

そう言い残し、闇斎は陽炎のようにふらりと立ち去った。その夜、千代の咳は一層激しくなり、吐いた布には鮮血が滲んでいた。弦之助は、己の無力さを噛み締めながら、闇斎の言葉と金包みの重さを、何度も心の中で天秤にかけていた。

第二章 半分の魂

三日後、弦之助は自ら闇斎の元を訪れていた。浅草の裏通り、蔦の絡まる古びた蔵が、影買いの男の住処だった。蔵の中は薄暗く、壁一面に様々な形の硝子瓶が並んでいる。その中には、濃淡も形も様々な「影」が、黒い煙のように揺らめきながら封じ込められていた。ぞっとするような光景だった。

「やはり、おいでになりましたな」

闇斎は満足げに頷くと、弦之助を蔵の中央に立たせた。

「全てを売るには、惜しいでしょう。……では、半分だけ、頂戴いたしましょう」

弦之助は唇を噛み締めた。半分。魂の半分を差し出す覚悟。千代の顔が脳裏をよぎり、彼はこくりと頷いた。

儀式は、奇妙な静寂の中で行われた。闇斎は弦之助の前に大きな円鏡を置き、その手には黒曜石の短刀が握られていた。彼は呪文のようなものを低く唱えながら、短刀で弦之助の影の輪郭を、まるで布を裁つようになぞっていく。痛みはない。だが、足元から何かが引き剥がされていくような、言いようのない喪失感が全身を襲った。

鏡に映る自分の影が、ゆっくりと二つに分かれていく。片方は弦之助の足元に残り、もう片方は黒い靄となって立ち上り、闇斎が差し出した硝子瓶の中へと吸い込まれていった。儀式が終わると、弦之助の足元の影は、確かに存在はするものの、以前の黒々とした力強さを失い、淡い灰色となっていた。

「これで、よし」

闇斎は約束通り、ずしりと重い金包みを弦之助に手渡した。蔵を出て、真昼の陽光を浴びた瞬間、弦之助は思わず目を細めた。世界がやけに眩しく、色彩が白々しく感じられる。自分の身体でありながら、どこか借り物のような違和感がまとわりついて離れない。剣を握ってみても、柄の手触りが遠く、切っ先まで神経が通わないような、奇妙な感覚があった。

しかし、その金で手に入れた薬は、驚くほどの効果を発揮した。千代の咳は次第に収まり、頬には血の気が戻り始めた。日に日に元気を取り戻していく妻の笑顔が、弦之助の魂の欠落を埋めてくれる唯一の救いだった。彼は陽の当たる場所を避け、自らの薄くなった影を見ぬふりをして、ただひたすらに妻の回復を喜んだ。これでよかったのだ、と何度も自分に言い聞かせながら。

第三章 愛という名の虚実

季節が巡り、夏が来た。千代はすっかり元気になり、長屋には久々に明るい笑い声が戻っていた。弦之助は用心棒の職を得て、ささやかながらも安定した暮らしを手に入れた。だが、彼の内面は静かに蝕まれ続けていた。かつての集中力は影を潜め、剣を振るうたびに、魂の半分がどこかへ抜けていくような虚脱感に襲われる。夜、月明かりに照らされた自分の影の薄さを見るたび、彼は得体の知れない恐怖に囚われた。

そんなある月夜の晩、縁側で涼んでいた弦之助に、千代がそっと寄り添った。

「弦之助様」

千代の声は、りん、と澄んで夜気に響いた。

「あなた、最近お変わりになりましたね。まるで……陽炎のようですわ。でも、それもまた、素敵です」

その言葉に、弦之助は胸を突かれた。妻は気づいているのだろうか。

「……千代」

彼が何かを言いかけるより早く、千代は彼の口を細い指でそっと塞いだ。

「私、あなたにお話しなければならないことがあります」

彼女は静かに語り始めた。それは、弦之助の知らない、彼女の過去の物語だった。彼女もまた、数年前に病に倒れた父親を救うため、闇斎に己の影を売ったのだという。それも、ほとんど全てを。

「だから、私の影は、月のない夜にはもう見えないのです」

そう言って彼女が月光の下に立つと、その足元には、影と呼ぶのもおこがましいほど、かろうじて輪郭だけがわかる淡い染みがあるだけだった。

弦之助は絶句した。だが、衝撃はそれだけでは終わらなかった。

「闇斎様は、影を買い集めておりました。力なき者が、力ある者の影をその身に宿すために。富や権力を持つ者たちは、他人の生命力を吸い上げ、己が威光を保つのです」

そして、千代は震える声で、核心を告げた。

「闇斎様は、こうも仰いました。影を失った者同士が深く愛し合い、寄り添えば……やがて互いの魂が溶け合い、二人で一つの、新しい影になるのだと」

彼女は弦之助の目を見つめた。その瞳には、狂おしいほどの愛情と、深い渇望が渦巻いていた。

「私の病は……あなたの影を、私だけのものにするための、偽りでした。ごめんなさい、弦之助様。私は、あなたのあの力強い影と、一つになりたかった。あなたという魂と、完全に溶け合いたかったのです」

愛ゆえの、狂気。弦之助の頭は真っ白になった。怒りも、憎しみも湧いてこない。ただ、目の前の愛する妻が、自分と同じ、あるいはそれ以上の喪失感を抱え、その果てに途方もない計画を立てたという事実に、打ちのめされた。自分を騙した妻。しかし、その動機は、紛れもない自分への愛。この捻じ曲がった愛情を、彼はどう受け止めればいいのか。彼の価値観が、音を立てて崩れ落ちていった。

第四章 二人で一つの影

世界から、音が消えたようだった。弦之助は、ただそこに立ち尽くしていた。千代の告白は、鋭い刃となって彼の心を抉ったが、不思議と痛みはなかった。それはきっと、彼の魂の半分が、すでに失われていたからだろう。彼は、泣きじゃくる千代を責める言葉を持たなかった。ただ、その痩せた肩を抱き寄せ、震える背をゆっくりと撫でてやることしかできなかった。

翌朝、夜明けと共に弦之助は千代の手を引いて長屋を出た。闇斎から受け取った金の残りは、有り金すべてを路傍の祠に置き、貧しい人々への施しとした。物も、金も、そして武士としてのプライドも、もはや彼には意味をなさなかった。

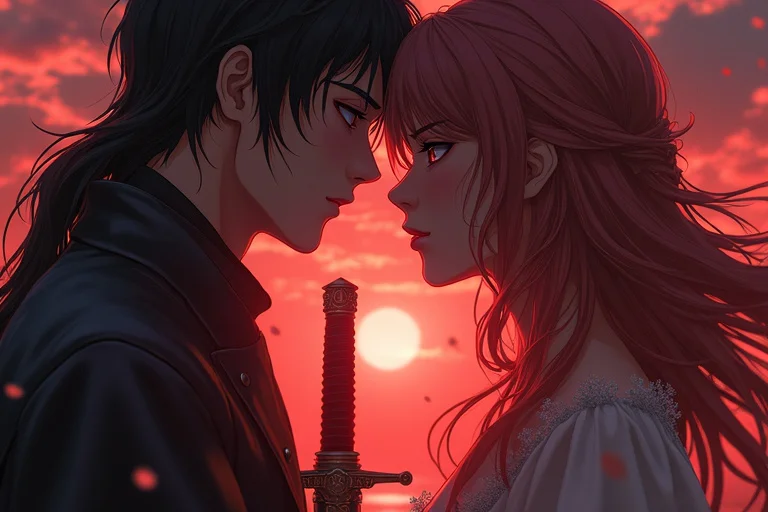

二人は当てもなく歩き続けた。そして、日の出を迎える頃、人のいない静かな浜辺へとたどり着いた。東の空が白み始め、やがて水平線から黄金色の朝日が顔を出す。その光は、二人の体を優しく照らし出した。

砂の上に、二人の影が伸びる。弦之助の、輪郭がぼやけた灰色の影。そして、千代の、陽炎のように儚く、かろうじて見える影。

二人は黙って見つめ合った。そして、どちらからともなく、ゆっくりと互いの体を寄せ合った。

すると、奇跡のような光景が広がった。

砂の上に伸びた二つの頼りない影が、吸い寄せられるように近づき、やがて一つに重なり合った。それは、かつての弦之助の影ほど濃くはないが、千代の影ほど薄くもない。不確かでありながら、しかし確かに存在する、一つの影。二人が寄り添うことで生まれた、全く新しい影だった。

弦之助は、千代の冷たい手を強く握った。

「千代。俺たちは、これでいいのかもしれんな」

彼の声には、諦めでも、許しでもない、静かな受容があった。

千代は涙を浮かべながら、こくりと頷いた。その顔には、安堵の表情が浮かんでいた。

魂の半分を失い、もう半分も愛する者に捧げた。武士としての己は死んだ。だが、その代わりに、彼は孤独では得られなかったであろう、魂の繋がりを手に入れた。それは幸福なのか、それとも悲劇の果てにある慰めなのか。答えは、誰にもわからない。

朝日の中、二人は一つの影を引き連れて、どこまでも続く砂浜を歩き始めた。その足取りは、もはや迷いも、憂いもなかった。ただ、寄り添い、互いの存在を確かめ合いながら、一つの生命として生きていく。その姿は、世界の始まりのようでもあり、終わりのようでもあった。