第一章 色褪せた街と筆談の青年

郵便受けの鉄の蓋が、カタン、と乾いた音を立てた。古書修復士である僕、相田アキトの耳には、その無機質な音ですら、くすんだ錆色に見える。僕の住むこの「常盤荘」は、あらゆるものがそんな色と音をしていた。軋む階段は焦げ茶色の嘆き、隙間風の囁きは薄墨色の悲しみ。僕は、言葉を失ってから、世界をそんなふうに捉えるようになった。

その日、郵便受けに差し込まれていたのは、一枚の紙だった。上質だが冷たい手触りのそれに印刷された『建物取壊及び土地明渡勧告書』という黒々としたゴシック体は、まるで黒檀の杭のように、僕の静かな日常の真ん中に打ち込まれた。開発事業者、ジオ・フロンティア。三ヶ月後の退去。無機質な活字の羅列が、僕の喉の奥にある石のような塊を、さらに重くした。

僕は誰とも言葉を交わさない。もう十年になる。きっかけは、子供の頃の些細で、そして取り返しのつかない出来事。それ以来、僕の声は喉の奥深くで化石になった。コミュニケーションは、もっぱら小さなメモ帳とペンだ。

常盤荘の住人たちは、そんな僕を奇異の目で見ることなく、自然に受け入れてくれていた。一階の角部屋に住む鈴木さん家のタカシくんは、僕の部屋によく遊びに来ては、修復途中の古い本の匂いを「お日様みたいな匂い」と言って笑った。向かいの部屋の田中さんは、煮物を作りすぎると、無言で僕の部屋のドアノブに鍋をかけていってくれる。言葉がなくとも、ここには温かな色の音が満ちていた。醤油の香ばしい匂いは琥珀色の和音、タカシくんの笑い声はレモンイエローの飛沫。

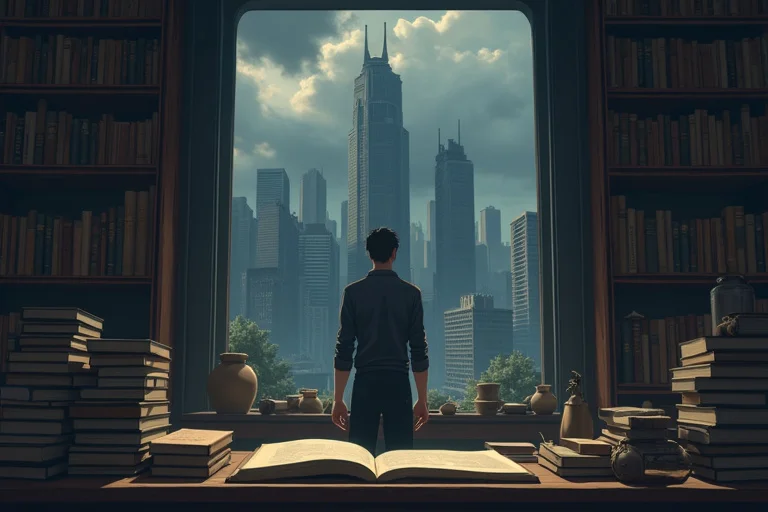

その日常が、一枚の紙によって脅かされている。僕は窓を開け、眼下に広がる街並みを見下ろした。入り組んだ路地、軒を連ねる個人商店、屋根の上で昼寝をする猫。再開発という言葉の響きは、この街にはあまりに無機質で、暴力的だ。ブルドーザーの上げる轟音は、きっと僕には、無数の人々の悲鳴が混じり合った、どす黒いノイズに聞こえるのだろう。

僕は机に向かい、修復途中だった植物図鑑を開いた。破れたページを、慎重に和紙で補強していく。指先に全神経を集中させると、世界の雑音が少しだけ遠のく。だが、この指先が覚えた静寂も、あと三ヶ月で奪われる。勧告書は、僕が築き上げてきた沈黙の砦に、静かに、しかし確実に亀裂を入れていた。

第二章 抵抗の槌音

常盤荘の小さな集会室は、住民たちの不安と怒りの熱気で満ちていた。壁には『断固反対!』と墨書された紙が貼られ、その文字の勢いだけが空回りしているように見えた。中心に座っているのは、この街で長く暮らす元ジャーナリストの佐伯さんだった。白髪を逆立て、ジオ・フロンティアという開発会社の非道さを、彼は力強く語っていた。

「彼らは金で人の心を平気で踏みにじる連中だ。だが、我々は屈しない。我々の暮らし、この街の歴史には、金では計れない価値がある!」

佐伯さんの声は、錆びてはいるが芯のある、鋼のような色をしていた。住民たちはその声に頷き、拳を握りしめる。僕は部屋の隅で、その光景をただじっと見ていた。何かを言いたくても、声が出ない。メモ帳に書くべき言葉も、見つからなかった。僕にできることは、ただ皆の言葉を聞き、その表情を目に焼き付けることだけだった。僕の無力感は、どんよりとした鉛色をしていた。

抵抗運動が始まると、街の空気はさらに険しくなった。夜中にバイクが大きな音を立てて走り回り、ゴミ捨て場が荒らされる。ジオ・フロンティアからの、あからさまな嫌がらせだった。住民たちの間には次第に疲労と不信感が広がり、あれほど固かった団結に、少しずつひびが入っていくのが分かった。琥珀色の和音は不協和音に変わり、街全体が不穏な低音を響かせ始めた。

僕は、僕にできるやり方で抵抗しようと決めた。毎日、スケッチブックを片手に街を歩いた。陽だまりで団欒する老人たち、駄菓子屋に駆け込む子供たち、軒先で干物を売る魚屋の主人。そして、不安な表情で空を見上げる常盤荘の隣人たち。僕は、失われゆくこの街の息遣いを、一本一本の線に込めて描き続けた。言葉にならない人々の想い、声なき街の叫び。それを記録することが、僕の戦いだった。

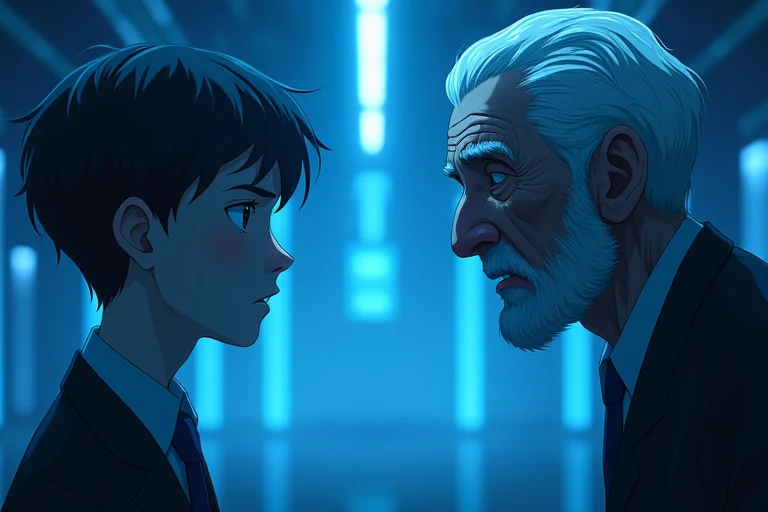

ある日、佐伯さんが僕の部屋を訪ねてきた。散らかったスケッチブックを見つけると、彼は一枚一枚、ゆっくりと時間をかけて眺めた。

「……君の絵には、声があるな」

佐伯さんは静かにそう言った。「言葉よりも雄弁な、魂の声が聞こえる。諦めるな、アキト君。君のこの絵も、我々の武器になる」

彼の言葉は、僕の鉛色の心に、小さな銀色の光を灯してくれた。僕は、ただ深く頷いた。

第三章 ジオ・フロンティアの真実

佐伯さんの調査は、執拗だった。元ジャーナリストの嗅覚が、ジオ・フロンティアの背後に、単なる地上げ屋ではない、もっと大きな闇の存在を嗅ぎ取っていた。彼は古い資料の山に分け入り、過去のあらゆる強引な開発計画を洗い直していた。そしてある夜、僕の部屋のドアが激しく叩かれた。そこに立っていたのは、息を切らし、顔面を蒼白にさせた佐伯さんだった。

「見つけたぞ、アキト君。奴らの手口だ」

彼が突き出したのは、数年前に地方で起きたダム建設を巡る不正事件の記事のコピーだった。強引な立ち退き要求、住民への嫌がらせ、そして、反対運動のリーダーが、不可解な「転落事故」で死亡したこと。その手口は、今の僕たちの状況と不気味なほど酷似していた。

「この事件の黒幕も、ジオ・フロンティアの役員が関わっている可能性がある。証拠はない。だが……」

佐伯さんが指差した記事の片隅に、その事故で亡くなった反対派リーダーの名前が小さく記されていた。

――― 斎藤 健吾。

その名前を見た瞬間、僕の世界から、すべての音が消えた。時間が凍りつき、呼吸が止まる。喉の奥の石が、灼熱の塊となって心臓を焼いた。

斎藤。それは、僕のたった一人の親友の名字だった。

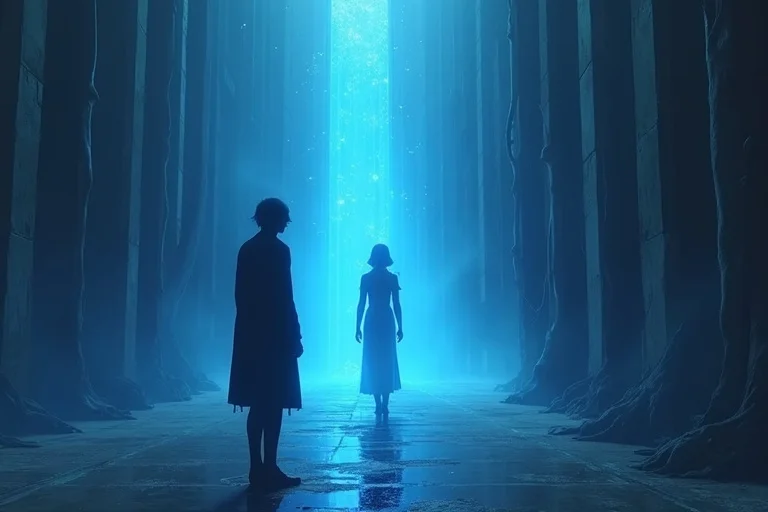

フラッシュバック。十年前の、あの雨の日。

ダム建設の反対運動をしていた親友の父、健吾さんのことを、大人たちが噂していた。「あそこの親父さん、怖い人たちに狙われてるらしいぞ」。僕は、その言葉の意味も知らず、喧嘩した腹いせに、親友にその言葉を投げつけてしまった。

「お前の父ちゃん、悪いやつらに殺されるんだってさ!」

青ざめた顔で走り去った親友。僕は、自分の言葉がどれほど鋭い刃物だったかを知らなかった。親友は、父の身を案じて、土砂降りの雨の中を飛び出していった。そして、増水した川に足を滑らせた。助けようとした健吾さんもまた、濁流にのまれた。

僕の言葉が、二人を殺した。

あの事件以来、僕は言葉を封印した。僕の声は、人を傷つけ、殺すための凶器なのだと。そう信じて生きてきた。

目の前の記事が、現実が、僕に突きつける。僕が逃げ続けてきた過去は、今、この場所で、同じ構造をもって繰り返されようとしている。ジオ・フロンティア。それは、僕から親友を、そして声を奪った巨大なシステムの、別の顔に過ぎなかった。

佐伯さんの心配そうな顔が、遠くに見える。僕はずっと、自分の罪の重さに怯え、沈黙という殻に閉じこもっていた。だが、それは逃避でしかなかった。本当に戦うべき相手は、僕自身の罪悪感などではなかったのだ。

僕の沈黙は、破られなければならない。それは誰かのためではない。僕が、僕自身の呪いを解くために。

第四章 初めての言葉

住民説明会が開かれた公民館は、ジオ・フロンティアが用意した冷たい蛍光灯の光に満たされていた。壇上には、高級スーツに身を包んだ役員が二人。彼らは淀みない口調で、再開発の輝かしい未来像と、住民への「手厚い」補償について語った。その言葉は滑らかで、美しく、しかし何の温度も色も持たない、ガラスのような音だった。

住民たちから異議の声が上がるが、役員たちは巧みにかわし、論点をずらし、最後には恫喝に近い口調で黙らせた。佐伯さんがダム事件との関連性を突きつけても、「憶測に過ぎませんな」と一笑に付されるだけ。希望が絶望に塗り替えられていくのが、空気の色で分かった。会場全体が、重く淀んだ灰色の沈黙に包まれていく。

その時だった。

僕は、ゆっくりと立ち上がった。椅子が床を擦る、小さな音。その音に、会場中の視線が突き刺さる。誰もが、話せないはずの僕がなぜ立ったのか、いぶかしんでいた。役員の一人が、侮蔑の眼差しを僕に向ける。

僕は、壇上を見た。そして、目を閉じた。浮かぶのは、親友の顔。僕を責めるでもなく、ただ悲しそうに微笑んでいる。違う。お前を殺したのは、僕じゃない。

震える唇を、必死に動かす。喉の奥で化石になっていた声帯が、軋みながら震える。

「……ぼくが……ころしたんじゃ、ない」

掠れた、ほとんど空気の振動のような声だった。だが、静まり返った会場では、それは奇妙なほどはっきりと響き渡った。

役員の顔色が変わる。住民たちが息をのむ。

僕は、続けた。今度は、壇上の役員たちを、僕の過去を、この理不尽なシステムそのものを、真っ直ぐに見据えて。

「殺したのは……あなたたちのような……人の心を、踏みにじる……システムだ」

十年ぶりに紡がれた言葉は、不格好で、途切れ途切れだった。しかし、そこには僕の十年分の沈黙の重みが、後悔が、そして、初めて見つけた怒りが込められていた。それは、もはや僕一人の声ではなかった。親友の無念の声、父を失った彼の母の悲しみの声、そして今、この場所で暮らしを奪われようとしている人々の声なき声が、僕の喉を通して、一つの響きとなっていた。

その一言が、空気を変えた。萎縮していた住民たちの目に、再び闘志の光が宿る。誰かが「そうだ!」と叫んだ。それを皮切りに、会場は怒号と拍手に包まれた。僕の告白は、過去の事件と現在の問題を繋ぐ決定的な証言となり、駆けつけていた数人の記者たちのペンを走らせた。

結局、再開発計画そのものが覆ることはなかった。あまりに巨大な力だった。しかし、計画は大幅に縮小され、住民たちの権利は、以前の案よりはるかに尊重される形で決着した。完全な勝利ではなかったが、完全な敗北でもなかった。

数ヶ月後、取り壊しを待つ常盤荘の自室で、僕はスケッチブックの最後のページをめくっていた。そこには、新しい街の風景に混じって、笑顔で語り合う元住民たちの姿を描き加えていた。そして、その輪の片隅に、少しだけぎこちなく、しかし確かに微笑んでいる僕自身の横顔を描いた。

僕はまだ、流暢に話すことはできない。言葉は、今も慎重に、一つ一つ選んで紡ぐ必要がある。だが、僕の沈黙は、もはや罰や逃避ではない。それは、言葉の本当の重さを知る者だけが持つ、深く澄み切った静けさだった。声を失ったのではない。本当の言葉を見つけるために、僕はただ、長い長い旅をしていたのだ。窓から差し込む西陽が、スケッチブックの上の僕の横顔を、優しい金色に照らしていた。