第一章 静寂の追跡者

僕、水島湊(みなしま みなと)には、秘密がある。それは、他人の感情が放つ「残り香」を嗅ぎ取ってしまう、という厄介な体質だ。

怒りは焦げ付くような匂い、悲しみは湿った地下室の匂い、喜びは弾けるソーダのような匂い。強い感情ほど、その場に長く、濃く残り香として漂う。だから、僕は人が密集する場所が苦手だった。特に、様々な感情が渦を巻く高校の教室は、僕にとって耐え難い悪臭の坩堝(るつぼ)だ。休み時間の喧騒、授業中の焦り、誰かへの嫉妬。それらが混じり合った空気は、息をするだけで頭が痛くなる。

だから僕の定位置は、いつも屋上へ続く階段の踊り場だった。そこは生徒指導の教師がたまに見回りに来るだけで、ほとんど誰も寄り付かない。コンクリートの壁に背を預け、古びた鉄の扉の向こうから聞こえてくる風の音だけを聴く。それが僕にとっての平穏であり、日常だった。

その日も、僕は昼休みの喧騒から逃れるように、いつもの場所に座り込んでいた。五月にしては強い日差しが、すりガラスの窓を通して床にまだらな模様を描いている。不意に、ふわりと、今まで嗅いだことのない香りが鼻腔をくすぐった。

それは、一つの言葉では言い表せない、複雑で、それでいて完璧な調和を保った香りだった。

雨上がりのアスファルトと土が混じった匂い。古い図書館の、インクと紙が歳月を経て熟成されたような甘い香り。そして、それら全てを包み込むように、もぎたての果実を思わせる、ほのかに切ない柑橘系の香り。

それは誰か一人の感情ではありえなかった。悲しみのように重くなく、喜びのように軽すぎもしない。それはまるで、遠い記憶の風景を呼び覚ますような、懐かしくて、胸の奥がきゅっと締め付けられるような、どうしようもなく美しい香りだった。

僕は弾かれたように立ち上がった。心臓が早鐘を打つ。この香りの主は誰だ? どんな感情を抱けば、こんな奇跡のような香りを放つことができるんだ?

踊り場の窓から校庭を見下ろしても、無数の生徒たちの姿が見えるだけ。香りは風に乗って、すぐに薄れていってしまう。僕はその残り香を必死に追いかけた。階段を駆け下り、廊下を走り、人の波をかき分ける。しかし、教室に戻る頃には、あの奇跡の香りは、他の生徒たちのありふれた感情の匂いに掻き消され、跡形もなくなっていた。

その日から、僕の退屈な日常は終わりを告げた。僕は、あの香りの追跡者になった。

第二章 不協和音の在り処

「また屋上?」

背後からの声に、僕はびくりと肩を震わせた。振り返ると、クラスメイトの高槻陽葵(たかつき ひまり)が、呆れたような顔で僕を見下ろしていた。彼女は、僕が最も苦手とするタイプの人間だった。いつも輪の中心にいて、感情表現が大袈裟で、彼女の周りには常に「やかましい香り」が渦巻いている。喜びも、怒りも、驚きも、全てが原色の絵の具をぶちまけたように強烈だ。

「……別に。お前には関係ないだろ」

僕はぶっきらぼうに答え、視線を逸らした。彼女から漂うのは、文化祭の準備に対する高揚感と、クラスメ-トへの若干の苛立ちが混じった、いつも通りの騒々しい香りだ。

「関係なくないし。水島、あんた絵、得意でしょ? 文化祭のクラス看板、手伝ってよ。誰もまともにやらないんだから」

「断る」

即答だった。文化祭なんて、感情の匂いが最も濃密になる地獄のようなイベントだ。関わるつもりは毛頭ない。

陽葵はむっとした顔をしたが、それ以上は何も言わず、ドタドタと足音を立てて去っていった。僕はほっと胸をなでおろし、再び「あの香り」の探索に意識を戻した。

あの日以来、僕は校内の至る所を彷徨い歩いていた。香りの構成要素から、その主を推測しようと試みたのだ。「古い本の香り」は図書委員だろうか。僕は生まれて初めて、放課後の図書室に長居した。静寂を愛する無口な図書委員、三田村さんの近くで、本の背をなぞってみる。彼女から漂うのは、古い紙とインク、そして誰かへの淡い恋心を秘めた、静かで甘い香りだった。悪くはない。だが、あの完璧なハーモニーには程遠い。

「土の匂い」は園芸部かもしれない。僕は中庭の隅にある温室を覗いた。快活な園芸部の部長が、汗を流しながら花の世話をしている。土と植物の青々しい匂い、そして自分の育てた花が褒められた時の、誇らしさに満ちた明るい香りがした。これもまた、生命力に溢れた良い香りだったが、僕が求めるものではなかった。

僕は少しずつ焦り始めていた。あの香りは、本当にこの学校のどこかに存在するのだろうか。それとも、あの日の午後にだけ吹いた、気まぐれな風が見せた幻だったのだろうか。僕の心には、乾いた土のような焦燥感の匂いが立ち込めていた。それは、僕自身が生み出した、どうしようもなく不協和音な香りだった。

第三章 解かれた香りの方程式

ある雨の日の放課後だった。校舎全体が湿った空気に包まれ、様々な感情の匂いがいつもより鈍く感じられた。僕は諦めに似た気持ちで廊下を歩いていた。その時、ふと、美術準備室の半開きになった扉の隙間から、懐かしい香りの一端が漏れ出てきたのに気づいた。絵の具と油のツンとした匂い。それは、僕が探していた香りの構成要素の一つ、「インクの香り」によく似ていた。

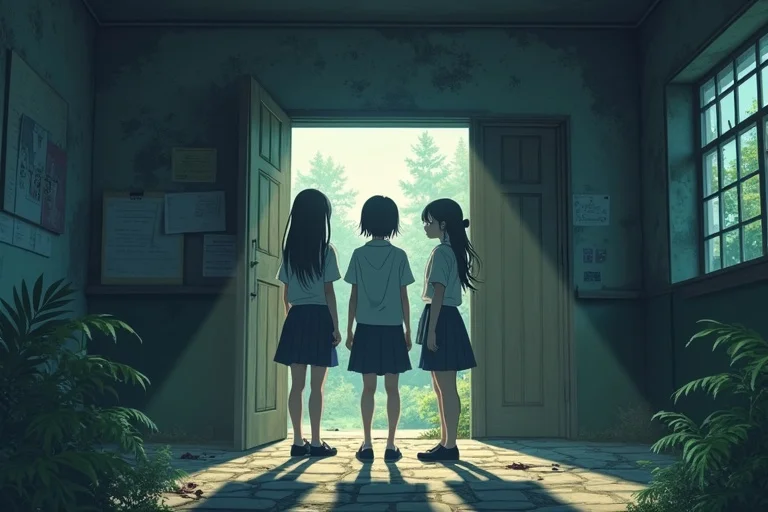

吸い寄せられるように、僕はそっと中を覗き込んだ。そこにいたのは、意外な人物だった。高槻陽葵だ。

彼女は一人、イーゼルに向かい、大きなキャンバスに黙々と絵筆を走らせていた。いつも騒がしい彼女からは想像もつかない、真剣な横顔。その周りには、驚くほど静かで、澄んだ香りが漂っていた。それは、創作に没頭する者だけが放つ、純粋な集中の香り。僕が知っている「陽葵の香り」とは全くの別物だった。

僕の視線に気づいたのか、陽葵がふっと筆を止め、こちらを振り向いた。

「…水島? 何してんの、こんなとこで」

「いや、別に…」

言葉に詰まる僕に、彼女はにやりと笑った。「ちょうどよかった。やっぱり手伝ってよ、看板。見ての通り、一人じゃ全然終わらないの」

その口調は強引だったが、有無を言わさぬ真剣さが宿っていた。僕はなぜか、その誘いを断ることができなかった。

看板制作は、想像以上に骨の折れる作業だった。僕たちは黙々と下書きをし、色を塗り重ねていった。最初はぎこちなかった会話も、作業に没頭するうちに、少しずつ自然なものに変わっていった。

「高槻って、いつもあんな感じだけど、絵描くんだな」

「『あんな感じ』って何よ。まあね。うるさくしてないと、落ち着かない時もあるから」

彼女はそう言って、少しだけ寂しそうな顔をした。その瞬間、彼女からふわりと、雨上がりのアスファルトに似た、湿った静かな香りがした。僕はハッとした。

その時、美術室の扉が開き、図書委員の三田村さんが顔を覗かせた。

「高槻さん、これ、頼まれてた本。見つかったよ」

「あ、三田村さん、ありがとう! ごめんね、わざわざ」

陽葵が受け取ったのは、古い植物図鑑だった。看板に描く花の参考にしたいのだという。三田村さんは陽葵に本を渡すと、ちらりと僕の隣の席にいた園芸部の部長の姿(彼も助っ人に来ていた)を見つめ、頬を染めて走り去っていった。彼女が残した甘い恋心の香りが、ふわりと漂う。

陽葵はその図鑑を嬉しそうに開き、僕に見せた。「この花、綺麗じゃない? 中庭で部長が育ててるやつ。これをメインに描きたくて」

彼女が指差したページの横で、園芸部の部長が照れ臭そうに笑う。彼の周りには、自分の育てた花が認められた誇らしさと、仲間と作業する楽しさが混じった、明るい香りが満ちていた。

その瞬間、僕の中で、全てのピースが繋がった。

まるで雷に打たれたような衝撃だった。世界が、反転した。

探し求めていたあの香りは、一人の人間から発せられるものではなかったのだ。

三田村さんが密かに抱く、園芸部部長への**淡い恋心の香り**。その想い人が丹精込めて育てた花の、**誇りと生命力に満ちた香り**。その花を美しいと感じ、キャンバスに写し取ろうとする陽葵の、**純粋な創作意欲の香り**。そして、その連鎖が生み出した光景を目の当たりにした僕自身の、**心を揺さぶられた感動の香り**。

それら全てが奇跡的に混じり合い、調和した時にだけ生まれる、感情のハーモニー。

僕が嗅いでいたのは、個人の感情ではない。「関係性」そのものが奏でる、シンフォニアだったのだ。

僕は呆然と陽葵を見つめた。彼女の周りには、もう「やかましい香り」など感じなかった。そこにあったのは、不器用な優しさと、隠された寂しさと、真っ直ぐな情熱が織りなす、複雑で、人間らしい、愛おしい香りだった。

「どうしたの、水島。変な顔して」

僕の視線に気づき、陽葵が不思議そうに首を傾げる。

「…なんでもない」

僕は初めて、心の底から微笑んでいた。「続き、やろうぜ」

第四章 世界という名の交響曲

文化祭当日。校舎は朝から、期待と興奮が入り混じった、甘く弾けるような香りに満ちていた。数ヶ月前の僕なら、この圧倒的な情報の奔流に眩暈を起こし、一日中、保健室で過ごしていたに違いない。

だが、今の僕は違った。

僕たちのクラスの教室の入り口には、完成した看板が飾られていた。陽葵が描いた力強い花々を、僕が繊細なタッチで縁取り、背景の空には、仲間たちそれぞれが好きな色を塗り重ねた。それは、技術的には未熟かもしれないが、僕たちの感情そのものが込められた、唯一無二の作品だった。

看板の前で、生徒たちが次々に足を止め、歓声を上げる。その喜びや驚きの香りが、新たな音色となって、僕たちの周りの空気に溶けていく。僕は目を閉じた。

かつては逃げ出したかったはずの、無数の感情の残り香。焦げ付くような怒りも、湿った悲しみも、弾ける喜びも、その一つ一つがオーケストラの楽器のように感じられた。それらは時に不協和音を奏で、時にぶつかり合う。だが、それら全てが合わさって、この瞬間、この場所にしかない、壮大な「世界」という名の交響曲を奏でているのだ。

完璧な一つの香りなど、どこにも存在しない。そんなものを探すこと自体が、間違いだったのだ。

世界は、不完全で、混沌としていて、常に移ろいゆく無数の感情のアンサンブルで出来ている。そして、その不確かで、ままならない美しさこそが、「青春」という季節の正体なのかもしれない。

「すごい人だね」

隣で、陽葵が同じように目を細めていた。彼女の横顔を盗み見る。彼女から漂ってくるのは、達成感と少しの気恥ずかしさ、そして僕という友人が隣にいることへの、ささやかな安堵が混じり合った、温かい香りだった。

それは、僕が追い求めたあの奇跡の香りとは違う。だが、今の僕にとっては、どんな香りよりも心地よく、愛おしいものに感じられた。

僕はもう、感情の残り香から逃げない。この混沌とした美しい世界の中で、人と関わり、傷つき、喜び、僕自身の音色を奏でていくのだ。

「ああ、すごいな」僕は、喧騒を指して言ったのか、隣の彼女を指して言ったのか、自分でも分からなかった。ただ、僕の心は、生まれて初めて感じるような、晴れやかな充足感に満たされていた。

風が吹き抜け、たくさんの感情の香りを運んでくる。僕はその全てを、深く、深く、吸い込んだ。それは、僕がこれから生きていく、世界の香りだった。