第一章 影と沈黙と彼女

僕、相沢海斗には秘密がある。物心ついた時から、僕の影は僕と話すのだ。それは脳内に響く声ではない。地面に伸びる黒い人型、その輪郭そのものが震え、アスファルトや壁の染みと共鳴して、確かに言葉を発する。僕だけの秘密。僕だけの呪い。

影は、僕が心の奥底に沈めた本音を、皮肉と嘲笑を混ぜて吐き出すのが得意だった。教室の窓際、頬杖をついてぼんやりと外を眺める僕の足元で、影が囁く。

『また見てるのか、高嶺の花を。お前みたいな日陰者が、太陽に焦がれるなんて滑稽だな』

視線の先には、クラスの中心で笑う、宮沢陽菜がいた。陽光を編み込んだような髪が揺れ、彼女が笑うたびに、教室の澱んだ空気さえきらめく気がした。話してみたい。でも、話しかける言葉が見つからない。僕が口を開けば、きっとこの世界の彩度が一段階下がってしまう。そんな根拠のない恐怖が、喉を塞いでいた。

『ほら、また黙りか。お前の取り柄は沈黙だけだもんな』

影は執拗だ。無視しようとしても、その声は鼓膜の内側で反響する。僕はぎゅっと唇を噛み、聞こえないふりをした。

その日の放課後、事件は起きた。日直の仕事で最後まで教室に残り、黒板を消していると、陽菜が「まだいたんだ」と声をかけてきた。彼女も日直だったことを、僕はすっかり忘れていた。心臓が跳ね、指先が冷たくなる。

「あ、うん。これ、終わったら帰るから」

しどろもどろに答える僕を見て、陽菜はくすりと笑った。その笑顔が眩しくて、僕は目を逸らしてしまう。その瞬間、足元の影が、これ以上ないほど意地悪く囁いた。

『無様だな。どうせお前じゃ、まともに目も合わせられない』

いつもの悪態だ。僕は心の中で悪態をつき返す。うるさい、黙ってろ。

だが、次の瞬間、僕は信じられない光景を目の当たりにした。

陽菜が、僕の足元――僕の影が広がっている床の一点――を、不思議そうに見つめていたのだ。そして、小首を傾げて、僕に尋ねた。

「相沢くん、今……何か言った?」

全身の血が凍りついた。聞こえるはずがない。この声は、僕にしか聞こえないはずの、呪われた共鳴音なのだから。僕は咄嗟に首を横に振ることしかできなかった。陽菜は「そっか、気のせいかな」と呟き、荷物を持って教室を出ていった。

一人残された教室。西日が長く影を伸ばしている。僕は自分の足元に広がる黒い輪郭に、初めて恐怖を覚えた。お前は、僕だけの秘密じゃなかったのか? なぜ、彼女は、お前の声に気づいたんだ?

影は何も答えず、ただ静かに、夕闇に溶けていくだけだった。その日から、僕の平穏な(あるいは、諦めに満ちた)日常は、静かに軋み始めた。

第二章 交わらない視線と、重なる輪郭

あの日以来、僕は陽菜を意識的に避けるようになった。影の声が彼女に聞こえるかもしれない、という恐怖が、わずかに芽生え始めていた憧れを根こそぎ刈り取ってしまったからだ。廊下で姿を見かれば早足で通り過ぎ、目が合いそうになれば不自然に視線を逸らす。

『臆病者。逃げてばかりだな。これじゃ前よりひどいじゃないか』

影は相変わらずだったが、僕にはもう反論する気力もなかった。だが、奇妙なことに、僕が彼女を避ければ避けるほど、陽菜は僕の視界に入り込んでくるようになった。

「相沢くん、これ、次の授業のプリント」

「おはよう、相沢くん。今日もいい天気だね」

彼女の屈託のない声が、僕の心をかき乱す。そして、彼女が近くにいる時、不思議と影はおとなしくなるのだ。まるで、太陽の光を浴びた夜の生き物のように、その存在感を潜める。

転機が訪れたのは、文化祭の準備期間だった。クラスの出し物は、ありきたりな演劇に決まった。誰もが面倒な裏方作業を嫌がる中、僕は半ば押し付けられる形で、大道具係の責任者になった。そして、なぜか陽菜も、自らそれに立候補したのだ。

放課後の美術準備室。絵の具と木の香りが混じり合う空間で、僕たちは二人きりで背景画の制作をすることが多くなった。最初は気まずい沈黙が流れた。僕が黙々とベニヤ板にペンキを塗っていると、不意に陽菜が口を開いた。

「相沢くんって、手、綺麗だよね」

筆が止まる。顔が熱くなるのを感じた。

「……そんなこと、ない」

「ううん、あるよ。指が長くて、丁寧な動きをする。見てて飽きない」

陽菜は、僕がずっとコンプレックスに感じていた、細くて節くれだった指を、何のてらいもなく褒めた。その時、僕は気づいた。いつもなら『お世辞に決まってるだろ、自惚れるな』と嘲笑うはずの影が、完全に沈黙していることに。

彼女は僕の隣に座り、一緒に筆を動かし始めた。時折、腕が触れ合う。そのたびに、甘酸っぱいような、胸が締め付けられるような感覚が僕を襲った。陽菜の横顔は、教室で見るよりも少し大人びて見えた。そして、ふとした瞬間に、その表情に影が差すことにも、僕は気づき始めていた。誰にも見せない、寂しさのようなものが、彼女の瞳の奥に揺らめいている気がした。

僕たちは少しずつ言葉を交わすようになった。好きな音楽、苦手な食べ物、将来の夢。他愛もない会話を重ねるうちに、僕は陽菜が「クラスの人気者」という記号ではなく、一人の繊細で、少し不器用な少女なのだと知った。

そして、僕の心にも変化が訪れていた。影との対話が、少しずつ変わってきたのだ。それはもはや一方的な嘲笑ではなく、僕自身の内なる声との問答に近くなっていた。

『本当に、このままでいいのか?』

影が問う。僕は心の中で答える。よくない、変わりたい。

第三章 夕暮れの告白

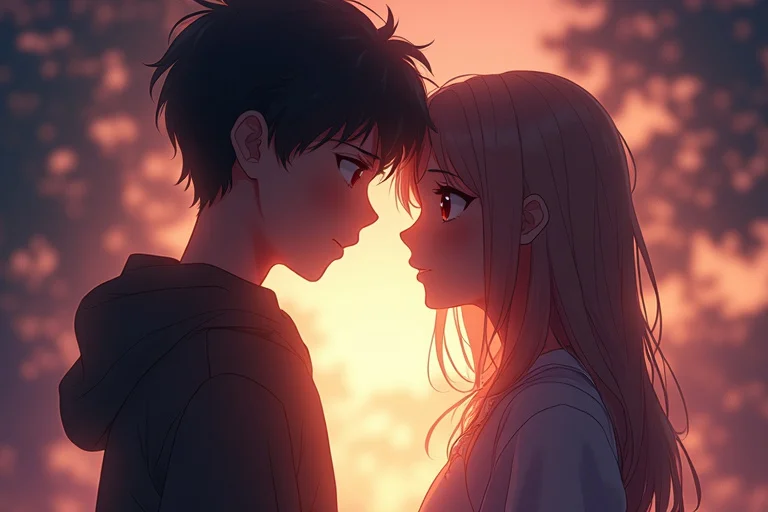

文化祭を二日後に控えた夕暮れ。最後の大道具である城門が、ようやく完成した。達成感と心地よい疲労感に包まれながら、僕と陽菜は並んで校舎を後にした。茜色の光が、僕たちの影を長く長くアスファルトに焼き付けている。

心臓が、今日一日ずっとうるさく鳴っていた。伝えたい。この気持ちを。僕がどれだけ君に救われたか。君といると、僕の世界が色づくことを。

「あのさ、宮沢さん」

僕が勇気を振り絞って口を開いた、その瞬間だった。

「待って。先に、私から話させて」

陽菜が立ち止まり、僕をまっすぐに見つめた。その瞳は真剣で、いつもの柔らかな光とは違う、強い意志を宿していた。ごくり、と喉が鳴る。

「相沢くんには、ずっと言わなきゃいけないことがあったの」

彼女は一呼吸置いて、僕の足元――僕の影を、指さした。

「私、あなたの影が見えるんだ」

頭が真っ白になった。何を言っているんだ? 影は誰にでも見える。当たり前のことじゃないか。僕の混乱を読み取ったように、陽菜は言葉を続けた。

「違うの。ただの黒い影じゃない。私には、それが『形』として見える。感情の形。あなたの影はね、いつも揺れてて、尖ってて……すごく、寂しそうな形をしてるの」

予想を遥かに超えた告白に、僕は言葉を失った。影の声が聞こえるのではなく、形が見える?

「最初に話しかけた日、あなたの影が、きゅっと小さく縮こまるのが見えた。まるで、何かに怯えるみたいに。だから、気になってた。どうしてそんなに、痛そうな形をしているんだろうって」

僕が彼女を避けていた時も、彼女はずっと僕の影を見ていたのだという。僕が感じていた視線は、僕自身ではなく、僕の影――僕の心――に向けられていたものだったのだ。

「あなたと一緒にいると、あなたの影の輪郭が、少しずつ穏やかになるのが分かった。尖っていた部分が丸くなって、温かい形に変わっていくの。それが嬉しくて……私、もっとあなたのそばにいたくなった」

衝撃だった。僕が呪いだと思っていた影は、僕の心を誰よりも雄弁に彼女に伝えていた。僕が隠し続けてきた弱さも、痛みも、憧れも、すべて。

「ごめんね、変なこと言って。私、昔から人の感情が、オーラみたいな光の『形』で見えるんだ。でも、こんなにはっきりした『影』が見えたのは、相沢くんが初めてだった」

そう言って俯いた陽菜の周りを、ふわり、と淡い光を放つ蝶のようなものが舞ったのが見えた。幻覚かと思った。でも、それは確かにそこに存在し、陽菜の不安を表すかのように、儚く羽ばたいていた。

第四章 輪郭をなぞる指

「……光の蝶?」

僕が呆然と呟くと、陽菜はびくりと肩を震わせ、悲しそうに微笑んだ。

「ああ、やっぱり見えちゃったか。これも、私の感情の一部。私が無理して笑ったり、本心を隠したりすると出てくるの。誰にも見えない、私だけの蝶」

彼女もまた、僕と同じように、世界を違う形で認識し、その秘密を一人で抱えて生きてきたのだ。クラスの中心でいつも笑っていた彼女が、本当は光の蝶に囲まれて、本心を抑圧していたなんて。僕が影に本音を嘲笑わせていたように、彼女は光の蝶に本心を閉じ込めていた。

僕たちは、似ていたのだ。見えている世界は違えど、その孤独は同じだった。

気づけば、僕は自然に手を伸ばしていた。そして、地面に伸びる自分の影の輪郭を、そっとなぞった。いつもは忌々しいだけの黒い染み。でも今は、それが愛おしく感じられた。こいつは、僕自身だったのだ。僕の弱さで、臆病さで、そして、僕の渇望だった。

「ありがとう、宮沢さん。教えてくれて」

僕は顔を上げ、陽菜をまっすぐに見つめた。もう、視線を逸らすことはなかった。

「俺の影は、俺が言えないことばっかり言うんだ。皮肉屋で、意地悪で……ずっと嫌いだった。でも、君がその形を見ていてくれたなら……そいつも、少しは救われたのかもしれない」

僕の言葉に、陽菜の瞳が潤む。彼女の周りを舞っていた光の蝶が、ふわりと僕の方へ飛んできて、僕の肩に止まった。それは温かくて、少しだけ切ない光を放っていた。

「私の蝶も、あなたのそばだと、少しだけ羽ばたき方が優しくなるんだ」

陽菜が、はにかむように言った。

僕たちは、完全には理解し合えないだろう。僕には彼女の見る光の形が分からないし、彼女には僕の聞く影の声が聞こえない。でも、それでいいんだと思った。分からなくても、分かろうとすることはできる。見えなくても、そこに在ることを信じることはできる。

僕たちは、不完全なまま、互いの輪郭にそっと触れたのだ。

夕日はほとんど沈みかけ、世界は青と紫のグラデーションに染まっていた。僕たちはどちらからともなく、ゆっくりと歩き出す。隣には陽菜がいて、彼女の周りには穏やかに輝く光の蝶が舞っている。僕の足元の影は、もう何も囁かない。ただ、僕の歩みに合わせて、静かに寄り添っているだけだ。

ふと、心の奥深くで、あの影の声がした。でもそれは、いつもの嘲笑ではなかった。

『まあ、悪くない』

それは紛れもなく、僕自身の声だった。僕は小さく笑い、隣を歩く陽菜の手に、そっと自分の手を重ねた。彼女は驚いたように少しだけ指を震わせ、そして、優しく握り返してくれた。繋がれた手の温もりが、僕の世界のすべてだった。影が囁く十七歳の夕暮れは、僕が初めて自分自身を許せた、始まりの瞬間だった。