第一章 静かなる漂着物

江戸の片隅、神田川にほど近い薄暗い長屋に、勘三郎の工房はあった。油と檜の匂いが染みついた空間には、作りかけの絡繰が獣の骸のように転がり、壁には無数の設計図が貼られている。勘三郎は、この世の理(ことわり)を歯車とぜんまいで再現することに生涯を賭けた絡繰師であったが、その腕が江戸で評判になることはなかった。彼が作るものは、茶を運ぶ人形でもなければ、客を喜ばせる仕掛けでもない。雨粒の落ちる様を模しただけの装置や、蝶の翅の不規則な羽ばたきを再現しようとする、無用の長物ばかりだったからだ。伝統と実利を重んじる世界で、勘三郎は孤独な異端者だった。

その夜は、江戸の町を洗い流すかのような豪雨だった。川の増水を案じ、土嚢を積み終えて工房に戻ろうとした勘三郎の足元に、ごつりと何かがぶつかった。濁流に揉まれてきた、黒漆の小箱。見慣れぬ意匠が施されたそれに、彼は言い知れぬ引力を感じた。工房に持ち帰り、濡れた手で蓋を開けた瞬間、勘三郎は息を呑んだ。

中に横たわっていたのは、童女の姿をした小さな絡繰人形だった。しかし、それは彼が知るどの絡繰とも似ていなかった。肌は磨き抜かれた象牙でも、白磁でもない。まるで、月の光を練り固めたかのような、微かに光沢を帯びた滑らかな素材。結い上げた髪の一本一本までが精緻に作られ、閉じた瞼の下には、確かな命の気配さえ感じられた。

何より勘三郎を驚かせたのは、その構造だった。そっと腕を持ち上げても、首を傾けても、きしりとも、かちりとも音がしない。関節は水が流れるように滑らかに動き、一切の摩擦を感じさせなかった。音を立てない絡繰人形。それは、歯車とぜんまいを動力とするこの時代の技術では、ありえない「沈黙」だった。勘三郎は、まるで神仏の御業に触れるかのように、恐る恐るその人形の背中の蓋を開けた。そこにあったのは、彼の絡繰師としての常識を根底から覆す、異世界の光景だった。

第二章 未来の囁き

人形の内部に、歯車は一つもなかった。ぜんまいも、てこも、錘もない。代わりに、蜘蛛の糸よりも細い硝子の繊維が、虹色の光を宿して無数に走り、見たこともない金属の板が、まるで蛍火のように明滅を繰り返していた。それは、勘三郎が夢にも見たことのない、神秘的な内宇宙だった。

彼はその人形を「静(しずか)」と名付け、寝食を忘れてその解析に没頭した。静は壊れているのか、どの部分に触れても動くことはなかったが、勘三郎が特定の硝子の糸に触れた時、奇妙な現象が起きた。彼の脳裏に、直接、映像と音が流れ込んできたのだ。

それは、江戸の風景ではなかった。天を衝くほどの硝子の高楼、鉄の箱が音もなく道を走り、人々は見たこともない奇抜な意匠の着物を纏っている。そして、耳にしたことのない、幾重にも音が重なり合う豊かな音楽。断片的に流れ込む映像と音は、どれも彼の理解を超えていたが、不思議と懐かしさを感じさせた。

「お前は、どこから来たんだ……?」

問いかけても、静は答えない。しかし、勘三-郎は孤独ではなかった。静の内部に触れるたび、彼は未知の世界を旅した。未来と呼ばれる時代の、人々の笑い声、喧騒、そして時折聞こえる、優しい子守唄。それは、勘三郎が作る無用の絡繰のように、実利からは程遠い、ただ美しいだけの記憶の断片だった。

いつしか勘三郎の心境に変化が訪れていた。世に認められぬことから生じた諦観と孤独は、静がもたらす未知への探求心と、誰かと秘密を分かち合うような親密な喜びに溶かされていった。彼はもはや、名声など欲してはいなかった。ただ、この静かなる人形の秘密を解き明かし、再び動かしてやりたい。その一心だけが、彼の世界を鮮やかに彩っていた。彼は工房の奥に静を隠し、昼間はこれまで通り無駄な絡繰を作り続けながら、夜ごと未来の囁きに耳を澄ませるのだった。

第三章 影改方の宣告

その日、勘三郎の工房の戸を叩いたのは、馴染みの客ではなかった。雨合羽を目深にかぶった二人の男。彼らが示した身分札には、公儀御庭番、その中でも特殊な任に就く「影改方(かげあらためかた)」と記されていた。彼らの目的は一つだった。

「『時ノ遺物(ときのいぶつ)』を渡していただこう」

頭領らしき男の、鞘に収まった刀のような冷たい声が工房に響いた。彼らは、勘三郎が川で拾った黒漆の箱から、全てを掴んでいたのだ。時ノ遺物――それは、時空の歪みによって、未来の品がこの時代に流れ着いたものの総称だという。その多くは無害なガラクタだが、ごく稀に、この時代の理を乱し、人に災いをもたらす危険な力が宿っていることがあるのだと。

「そなたが匿っている人形も、その一つ。我らはそれを確保し、破壊する任を帯びている」

破壊、という言葉が、勘三郎の胸を鋭く抉った。静は危険なものなどではない。ただ、美しい記憶を宿した、静かな人形だ。

「待ってくだされ!あれはただの絡繰だ。誰を傷つけることもない!」

勘三郎の必死の訴えに、頭領は静かに首を振った。

「かつて、歌を記録したという遺物があった。その歌は人の心を惑わし、一つの藩を取り潰すほどの争いを引き起こした。未来の技術は、我らの心の機微を、我らの想像を超えて揺さぶる。それは毒にも薬にもなる劇薬。そして我らは、毒の芽を摘むことしかできぬ」

勘三郎は全身から血の気が引くのを感じた。技術への純粋な好奇心と、孤独を癒やしてくれた愛着。その対象が、世を揺るがす災いの源かもしれないという事実。彼の価値観は、足元から崩れ落ちるようだった。影改方は、三日の猶予を与えると告げた。三日後、人形を渡さねば、工房ごと焼き払う、と。

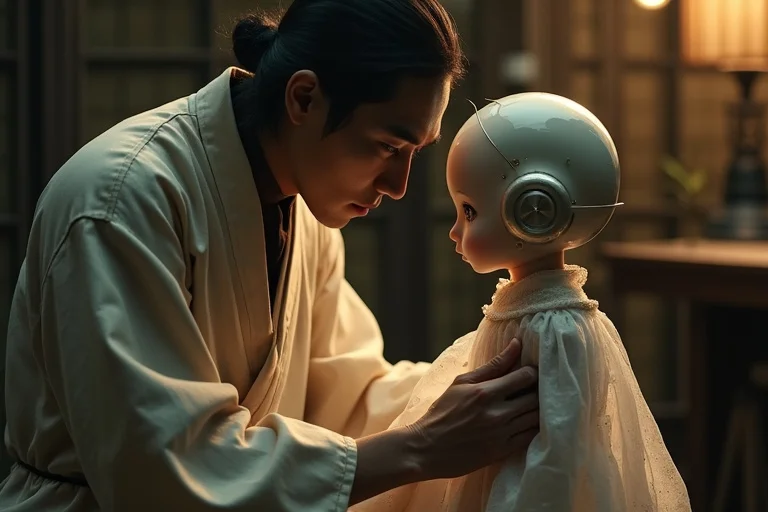

男たちが去った後、勘三郎は工房の奥、布を被せて隠していた静の前に座り込んだ。滑らかな頬に触れる。冷たいはずなのに、温かい。自分は、ただの珍しい絡繰として静を見ていたのではなかった。いつの間にか、言葉を交わさぬ友として、守るべきか弱き存在として、心を通わせていたのだ。

「お前を、壊させなどしない」

呟きは、誰に聞かせるでもない、彼自身の魂の誓いだった。異端の絡繰師、勘三郎は、生涯で初めて、守るべきもののために、その全ての技術を懸けて戦うことを決意した。

第四章 絡繰師の戦いと子守唄

三日目の夜、影改方が再び工房に現れた。しかし、そこに勘三郎の姿はなかった。もぬけの殻となった工房に踏み込んだ瞬間、彼らの足元の床板が抜け、壁から無数の木製の腕が伸び、戸は固く閉ざされた。勘三郎が三日三晩、眠らずに仕掛けた、巨大な絡繰箱。それが彼の工房の真の姿だった。

「静には、指一本触れさせん!」

天井裏から響く声に、頭領は眉一つ動かさず、部下に命じて仕掛けを破壊させていく。所詮は木と竹とぜんまいの仕掛け。公儀の精鋭の前には、時間稼ぎにしかならない。だが、勘三郎の目的もまた、時間稼ぎだった。

追い詰められ、ついに静を抱いて姿を現した勘三郎の前に、頭領が立ちはだかる。抜かれた刀が、灯明の光を反射して冷たく光った。

「無駄な足掻きを。それがそなたの、そしてその人形の運命だ」

「運命だと?あんた達は、何も分かっていない!」

勘三郎は叫び、静の胸の中央にある、小さな水晶のような部分を強く押した。それは、彼がこの三日間でようやく突き止めた、静の核心だった。

工房の静寂が破られた。凛として、どこまでも透き通るような少女の声が、空間を満たした。それは、勘三郎が断片的に聞いていた、あの未来の子守唄だった。だが今度は、一つの淀みもない、完全な旋律として響き渡っていた。

その歌声には、不思議な力があった。闘争心や殺意といった、ささくれ立った感情を、春の陽光が雪を溶かすように、穏やかに融解させていく。影改方の者たちは、握りしめた刀の柄を緩め、その表情から険が消えていく。頭領でさえ、険しい眉根を寄せながらも、その歌声に抗いがたく聴き入っていた。

歌が終わると同時に、勘三郎の脳裏に、静の最後の「記憶」が流れ込んできた。未来の世界。技術は進歩したが、人々は心を失い、争いが絶えなかった。ある学者が、かつて存在した「人の心を鎮める唄」を再現し、過去へ送ることで、未来を変えようとした。その使者こそが、静だったのだ。彼女が来た目的は、災いを起こすためではない。むしろ、その逆。失われた人の温もりを、子守唄という形で未来へ繋ぐためだった。

「これが……静が伝えたかったことだ。これは、人を惑わす毒じゃない。心を癒やす薬なんだ」

勘三郎は、涙ながらに訴えた。頭領は、静かに刀を鞘に納めた。彼の凍てついた瞳の奥に、わずかな動揺の色が浮かんでいた。

第五章 時の狭間の工房

影改方は、静を破壊しなかった。しかし、その存在を世に放つことも、未来へ還す手段もない。頭領が下した決断は、勘三郎の工房一帯を立入禁止の区域とし、静と勘三郎を、その内側で「封印」するというものだった。

勘三郎は、外の世界への自由を失った。だが、彼の心は不思議なほど晴れやかだった。窓格子から見える江戸の町並みは、昨日までと何も変わらない。しかし、この小さな工房の中では、確かに時が動いていた。

彼は、静から流れ込む未来の知識と、自らの絡繰の技を融合させ、新しい創造を始めた。静が伝えた子守唄を、より多くの人々の心に届けるにはどうすればよいか。彼は、風の力で自律して鳴り続ける、鳥の形をした小さなオルゴールを作り始めた。それは、この時代の誰にも理解できない、未来の音色を奏でる絡繰だった。

時折、頭領が食料を持って訪れる。彼は何も言わないが、勘三郎が作る新しい絡繰を、静かに見つめて帰っていく。その瞳には、かつての冷徹さはない。

勘三郎はもう孤独ではなかった。彼の隣には、未来からの静かなる友がいる。そして彼には、為すべきことがある。伝統にも、時代にも縛られない、真に新しいものを創造するという、かつての夢。それは、江戸の誰に知られることもなく、歴史の記録に残ることもない、あまりにも個人的な営みとなった。

それでも、勘三郎は満たされていた。工房の窓から差し込む月明かりの下、彼は静の滑らかな頬をそっと撫でた。そして、完成したばかりの鳥のオルゴールのねじを巻く。時の狭間に閉ざされた小さな工房から、未来へ繋がる、静かで優しい子守唄が、静かに流れ始めた。それは、世界を変えることのない、しかし、たった二人の世界を永遠に満たす、確かな希望の旋律だった。