第一章 灰色の協奏曲と不協和音の青

朝の光は、いつもと同じように無味乾燥な灰色を街に投げかけていた。僕、相田湊(あいだみなと)が乗り込んだ通勤車両の中もまた、完璧な灰色の濃淡で満たされていた。人々から発せられる感情のオーラは、社会が理想とする「平穏」の色、すなわち感情の起伏を限りなくゼロに近づけた薄い灰色に調整されている。それが、この都市の正しい市民の在り方だった。

僕の網膜に埋め込まれた「エモーショナル・ヴィジュアライゼーション(EV)」システムが、人々の精神状態を色彩としてリアルタイムに映し出す。かつて犯罪抑止とメンタルヘルスケアの切り札として導入されたこの技術は、今や社会を規定する絶対的な規範となっていた。喜びの黄色や怒りの赤、ましてや悲しみの青など、鮮やかな原色を身にまとう者は「色彩異常者」として社会から爪弾きにされる。僕の仕事は、都市管理庁のデータ分析官として、そうした「色のノイズ」を監視し、社会の調和を乱す前に適切な処置――カウンセリングや投薬指示――を促すことだった。

僕自身、完璧な灰色を維持することに誇りを持っていた。幼い頃、祖母の死に直面して放ってしまった深い青色のオーラが、周囲からどれほどの憐憫と侮蔑の目で見られたことか。あの経験以来、僕は感情に蓋をすることを覚え、自らのオーラを精密にコントロールする術を身につけた。灰色は平穏だ。灰色は安全だ。そう信じていた。

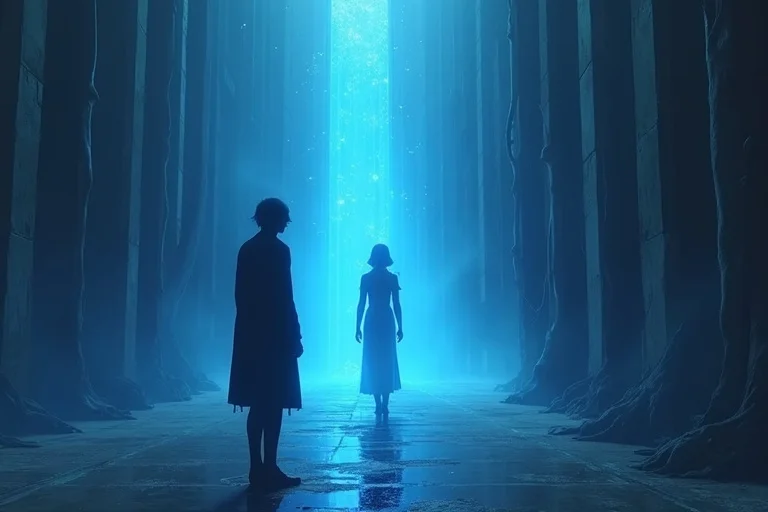

その日、電車がホームに滑り込む直前、窓の外の光景に僕は息を呑んだ。人々の灰色の群れの中に、たった一点、ありえないほど鮮烈な色が灯っていたのだ。それは、まるで上質なインクを純白の紙に落としたかのような、深く、澄み切った青。コバルトブルーのオーラを放つ一人の女性が、ホームの隅にあるベンチに静かに座っていた。

彼女の周囲だけ、空気が歪んでいるように見えた。他の乗降客たちは、まるで汚物でも見るかのように彼女から距離を取り、眉をひそめている。その青は、この均一化された世界における、あまりにも暴力的な不協和音だった。不快感。それが僕の最初の感情だった。社会の調和を乱す存在への生理的な嫌悪感。

だが、同時に、僕の心の奥底で何かが微かに震えた。その青は、僕が知っている「悲しみ」の色とはどこか違っていた。それはただ悲痛なだけの色ではない。静謐で、どこか宇宙の深淵を思わせるような、圧倒的な存在感を放っていた。電車が動き出し、彼女の姿が後方へ流れ去っても、その残像は僕の瞼の裏に焼き付いて離れなかった。あの青は何だ? なぜ、あれほどの「異常」が野放しにされている?

僕の完璧な灰色の日常に、一本の青い亀裂が入った瞬間だった。

第二章 書庫に眠るコバルトの沈黙

あの青い染みが、僕の思考から消えることはなかった。職務上、僕は彼女のデータを検索することができた。名前は、瑠璃(るり)。職業は、都心から少し離れた場所にある古い図書館の司書。色彩記録は、過去数年間にわたって、ほぼ一定の青色を示していた。通常であれば、即座に「要観察」対象としてリストアップされるレベルだ。しかし、不思議なことに、彼女のファイルには何の介入記録もなかった。

好奇心と、職務を逸脱しているという罪悪感がせめぎ合う中、僕は週末にその図書館を訪れた。埃と古い紙の匂いが混じり合った静謐な空間。その一番奥のカウンターに、彼女はいた。現実の彼女は、オーラを抜きにすれば、どこにでもいるような控えめな女性だった。しかし、EV越しに見る彼女は、やはりあの深く、静かな青色に包まれていた。

「何か、お探しですか?」

僕の気配に気づいた彼女が、顔を上げて穏やかに問いかけた。その声は、彼女のオーラと同じように、静かで澄んでいた。

「……あなたの色が、気になって」

思わず、本音が口をついて出た。職業倫理にもとる、無遠慮な言葉。彼女は一瞬だけ驚いたように目を見開いたが、すぐにふわりと微笑んだ。その表情に、僕が想像していたような精神的な不安定さのかけらは見当たらなかった。

「よく、言われます。不快にさせてしまったのなら、ごめんなさい」

「いえ、そういうわけでは……。ただ、なぜ? なぜ、その色を隠そうとしないんですか? 治療を受ければ、もっと楽に生きられるはずだ」

僕の問いかけに、彼女はゆっくりと首を振った。

「これは、私にとっては必要なものなんです。それに、これは皆さんが思っているような『悲しみ』の色ではないのかもしれません」

「悲しみでないなら、一体何だと言うんですか?」

彼女は答えず、書架から一冊の古びた本を取り出した。それは、この時代には誰も読まなくなった、紙の小説だった。

「私はここで、たくさんの物語を読んでいます。物語の中の人々は、笑ったり、怒ったり、そして深く悲しんだりする。私は、彼らの気持ちに寄り添うのが好きなんです。そうすると、私のこの色が、少しだけ濃くなる気がする」

彼女の言葉は、僕には理解できなかった。他人の、それも架空の人物の感情に寄り添う? 無意味な行為だ。感情の同調は、精神の安定を損なうだけなのに。しかし、彼女と話していると、僕の胸のうちが奇妙にざわついた。僕が必死で守ってきた灰色の平穏が、まるで色褪せた退屈なもののように思えてくる。彼女の深い青は、僕がとうの昔に捨て去ったはずの、人間的な感情の豊かさを突きつけてくるようだった。

その日を境に、僕は何度も図書館へ通った。彼女と他愛もない言葉を交わす時間は、僕の灰色の世界に、ほんの少しだけ異なる質感を与え始めた。

第三章 ノイズが見せた真実の色

都市管理庁で、EVシステムの大規模なアップデートが実施された。表向きは「色彩識別精度の向上と、より微細な感情変動の検知」が目的とされていた。僕たちデータ分析官は、数日にわたってその移行作業に追われた。

アップデートが完了した翌日のことだった。庁内のメインサーバー室で最終チェックをしていた僕の視界に、突如として異変が起きた。完璧な灰色を保っていたはずの上司のオーラに、一瞬、バリバリと音を立てるかのように、どす黒い赤色のノイズが走ったのだ。それは、部下の些細なミスに対する、抑圧された強烈な「怒り」の色だった。

驚いて周囲を見渡すと、そこは地獄のような光景だった。同僚たちから、淀んだ緑(嫉妬)、粘つくような紫(欲望)、冷たい紺色(軽蔑)が、まるで壊れたディスプレイのピクセルのように明滅している。彼らは平静を装い、灰色のオーラを維持しているつもりなのだろう。だが、アップデートのバグなのか、彼らが感情を覆い隠すために使っていた灰色のフィルターが一時的に剥がれ、その下に隠された醜い原色が、僕の目にはっきりと見えていた。

世界が、反転した。僕が信じていた「平穏」は、偽りだった。人々は感情を消したのではなく、ただ分厚い灰色の化粧で上塗りし、互いに欺き合っていただけだったのだ。この社会全体が、巨大な嘘で塗り固められていた。

吐き気を覚えながら、僕は庁舎を飛び出した。向かう先は一つしかなかった。瑠璃のいる図書館だ。息を切らして駆け込んだ僕に、彼女は驚いた様子だったが、僕がしどろもどろに見たものを話すと、彼女は静かに頷き、まるでこの時が来るのを待っていたかのように、書庫の奥から一冊の古いファイルを取り出した。

それは、EVシステムが開発された初期の、機密指定された研究論文のコピーだった。

「父が、開発者の一人だったんです」

彼女はそう言って、あるページを指差した。そこには、信じられない記述があった。

『――被験者間において、他者の苦悩や喜びに自らの感情が同調する現象を観測。この時、双方のオーラは特有の深い青色に変化した。我々はこの感情を「共感(Empathy)」と名付け、その色彩データを記録した――』

共感。深い青色。僕の頭の中で、バラバラだったピースが一つにつながった。

「なぜ、この色が『悲しみ』だとされているんだ?」

「社会の効率化のため、だそうです」と瑠璃は静かに言った。「為政者たちは、他者への過剰な共感が、生産性の低下や社会秩序の不安定化に繋がると考えました。だから、『共感』という概念そのものをシステムから削除し、その色を『持続的悲しみ』という精神疾患の兆候として再定義したんです。人々が互いに深く関わり合うことを、恐れたのね」

瑠璃の青は、悲しみではなかった。それは、忘れられた物語の登場人物たちに、そしておそらくは、この世界で苦しむ誰かに、彼女が静かに寄り添い続けてきた「共感」の色だったのだ。僕が異常だと切り捨てようとしたものこそ、この灰色の世界で失われた、最も人間らしい感情の輝きだった。

僕の足元が、ガラガラと音を立てて崩れていく。僕が守ろうとしていた秩序は、ただの抑圧だった。僕が目指していた平穏は、感情の死に他ならなかったのだ。

第四章 夜明けのグラデーション

システムバグは、半日も経たずに修正された。世界は再び、何事もなかったかのように、完璧で偽りの灰色に覆われた。庁舎の同僚たちも、上辺だけの平穏を取り戻していた。だが、僕の中の世界は、もう元には戻らなかった。

一度真実の色を見てしまった目には、灰色の世界はひどく空虚で、息苦しい場所にしか見えなかった。そして、僕自身の内側にも、確かな変化が起きていた。灰一色だった僕のオーラの中に、ごく微かだが、これまでになかった色の気配が灯り始めていた。それは瑠璃への共感、社会への静かな怒り、そして自分自身への憐れみが混じり合った、淡く、頼りない水色だった。

翌日、僕は辞表を提出した。引き留める上司の灰色の奥に、侮蔑の紺色がチカチカと点滅しているのが見えたが、もはやどうでもよかった。

僕はまっすぐに図書館へ向かった。カウンターに立つ瑠璃は、僕の姿を認めると、ほんの少しだけ目を見張り、そして、僕のオーラに灯った小さな水色を見て、慈しむように微笑んだ。まるで、生まれたばかりの雛鳥を見るような、優しい眼差しだった。

「見つけたのね。あなた自身の、色を」

彼女の深い青が、僕の小さな水色に、静かに呼応するように揺らめいた。偽りのない色が二つ、静かな書庫の中で寄り添う。それは、この広大な灰色の世界の中では、あまりにもちっぽけで、無力な光景かもしれなかった。

「僕も、探してみたい」僕は言った。「あなたが守ってきた、その青の意味を。この世界が失ってしまった、本当の色を」

彼女は、黙って頷いた。

社会がすぐに変わるわけではないだろう。偽りの灰色は、これからも世界を覆い尽くし続けるのかもしれない。だが、僕の内面には、確かに夜明けが訪れていた。灰色に、淡い水色が混じり、やがて他の色が加わるかもしれないという、静かな予感。その小さなグラデーションこそが、僕がこの世界で生きていくための、唯一の希望だった。

灰色の交響曲はまだ鳴り響いている。けれど、僕の心の中では、失われた青の在り処を探す、小さな旋律が確かに奏でられ始めていた。