第一章 無色の僕と虹色の君

僕、相沢蒼太の世界は、人々の足元に揺らめく「感情の影」で成り立っている。喜びはひまわりのような黄色に、怒りは燃え盛る炎のような赤に、そして深い悲しみは夜の海を思わせる藍色に。誰もが当たり前にその影を纏い、言葉にならない感情を、まるで第二の言語のように交換しながら生きている。

そんな世界で、僕の影はいつもほとんど色を持たなかった。薄い灰色の、まるで存在しないかのような影。感情が昂っても、せいぜいその灰色が少し濃くなる程度。クラスメイトからは「感情のない奴」「何を考えているか分からない」と囁かれ、いつしか僕は、自分の足元を見つめることをやめていた。感情がないわけじゃない。笑うし、腹も立つ。ただ、それが色として世界に現れないだけなのだ。このどうしようもない欠落感が、僕の青春をモノクロームに塗りつぶしていた。

高校二年の春、僕の灰色の世界に、突然、あり得ない色彩が飛び込んできた。

それは、新入生歓迎会の準備でごった返す体育館でのことだった。僕は写真部の備品運びを手伝いながら、喧騒から逃れるように壁際に寄りかかっていた。人々が放つ色とりどりの影が混ざり合い、体育館の床はまるで抽象画家のパレットのようだ。そのパレットの上を、一人の少女が軽やかに駆けていく。

彼女の名前は、陽菜。一つ下の後輩で、僕と同じ写真部に入部したばかりだった。彼女の影はいつも鮮やかだ。好奇心にきらめくレモンイエロー、友人との談笑に弾けるオレンジ。彼女がいるだけで、その場の空気が数トーン明るくなる。

その時だった。ステージの照明機材が、不意にバランスを崩して大きな音を立てて床に落下した。悲鳴と驚きの声が上がる。幸い、誰にも怪我はなかったが、その混乱の渦の中心に、陽菜がいた。

誰もが、彼女の足元に恐怖を示す深い紫の影が現れると思った。僕も息を呑んで彼女を見つめた。だが、そこに現れたのは、僕が知るどんな色でもなかった。

虹色だった。

赤、青、黄、緑…七色の光が渦を巻き、まるで小さな銀河のように彼女の足元で明滅していた。それは一瞬のことで、彼女が「大丈夫です!」と周りに笑顔を向けた瞬間、虹色の影は幻のように掻き消え、いつもの快活な黄色の影に戻っていた。周りの誰も、その異常な色彩に気づいた様子はない。僕だけが、網膜に焼き付いたその残像に、心を奪われていた。

虹色の影。それは、この世界のどんな感情にも分類されない、未知の色。あの色は、一体何だったのだろう。僕のモノクロームだった日常が、その瞬間、初めて鮮烈な問いを投げかけてきた。僕はこの謎を、そして虹色の影を持つ君をもっと知りたいと、強く思った。僕の灰色の影が、ほんのわずかに、揺れた気がした。

第二章 色づき始めたファインダー

陽菜が写真部に入ったのは、僕にとって幸運な偶然だった。僕たちは部活動を通じて、少しずつ言葉を交わすようになった。彼女はいつも屈託なく笑い、僕の無色の影を気にする素振りも見せなかった。

「蒼太先輩の写真、なんだか静かで、優しいですね。色がないのに、たくさんの色が見える気がします」

ある日の放課後、暗室で作業をしながら、彼女がぽつりと言った。僕が撮るのは、ほとんどが風景写真だ。雨上がりのアスファルトに映る空、夕暮れの電線に並ぶカラス、誰もいない教室に差し込む光。感情の影が溢れる人物写真は、どうにも苦手だった。

「…そうかな」

「はい。先輩の目には、世界がこんな風に見えてるんだなって。もっと見てみたいです」

彼女の足元には、純粋な興味を示す若草色の影が広がっている。その色が、僕の灰色の世界に染み込んでくるようで、胸の奥が温かくなった。僕の心臓が少しだけ速く脈打つのに合わせて、足元の影が、ほんの一瞬、桜の花びらのような淡いピンク色を帯びた気がした。だが、それはすぐに消えてしまい、陽菜が気づくことはなかった。

夏が近づく頃、写真部のコンテストのテーマが発表された。テーマは「共鳴」。顧問の先生は言った。「誰かの感情と、自分の感情が響き合った瞬間を切り取ってほしい」。

部員たちがざわめいた。他人の感情を撮ることは簡単だ。しかし、そこに自分の感情の共鳴を写し込むのは、至難の業だ。多くの部員が、恋人や親友の、喜びや愛情に満ちた影を被写体に選ぶ中、僕は何を撮ればいいのか分からず途方に暮れた。僕には、共鳴できるような鮮やかな色の影がないのだから。

そんな時、僕の脳裏に蘇ったのは、あの体育館で見た虹色の影だった。あれ以上に、僕の心を揺さぶった光景はない。あの一瞬、僕の世界は確かに色づいた。あれこそが、僕にとっての「共鳴」の原体験だった。

「陽菜、頼みがあるんだ」

僕は勇気を振り絞って彼女に声をかけた。

「コンテストのモデルになってくれないか。君を撮りたい」

陽菜は少し驚いたように目を丸くしたが、すぐに満面の笑みを浮かべた。彼女の足元に、喜びの黄色い影が太陽のように広がる。

「はい!私でよければ、ぜひ!」

その日から、僕のファインダーは陽菜で満たされた。公園で、図書室で、夕暮れの帰り道で。僕は夢中でシャッターを切り続けた。しかし、あの虹色の影が再び現れることはなかった。彼女の影はいつも明るく、鮮やかで、僕の心を満たしていく。僕はいつしか、虹色の影を撮ることよりも、彼女自身を撮ることに夢中になっていることに気づいていた。この気持ちが何なのか、僕にはもう分かっていた。僕の灰色の影は、彼女といる間だけ、確かに淡いピンク色を潜ませるようになっていた。

第三章 共鳴しない影

コンテストの締め切りが三日後に迫った雨の日だった。陽菜は、亡くなったお祖母さんの形見だという、古風な銀細工のペンダントをいつも大切に身につけていた。その日も、彼女は部室で、ペンダントを指でなぞりながら、窓の外の雨を眺めていた。

「このペンダントを見ると、お祖母ちゃんが応援してくれてる気がするんです」

そう言って微笑む彼女の足元には、穏やかな愛情を示すサーモンピンクの影が揺れていた。僕はその光景を撮ろうと、カメラを構えた。

その時だった。上級生の一人が部室に駆け込んできて、雨で濡れた床に足を滑らせた。彼の身体が、陽菜が座っていた椅子に激しくぶつかる。椅子が倒れ、陽菜は床に投げ出された。

「陽菜!」

僕が駆け寄ると、彼女は呆然とした顔で、自分の胸元を握りしめていた。彼女の手の中で、ペンダントのチェーンは無残に切れ、銀細工のモチーフはひしゃげていた。

次の瞬間、僕は息を呑んだ。彼女の足元から、今までに見たこともないほど濃く、重い、真っ青な影が広がった。それは悲しみの色。だが、尋常な濃さではなかった。まるで、底なしの深海に引きずり込まれるような、絶望的なまでの青。部室にいた誰もが、その影の圧力に言葉を失った。

僕は、無我夢中で彼女の手を取っていた。

「大丈夫か、陽菜」

僕の声は震えていた。彼女を慰めなければ。この深い青を、少しでも和らげてあげなければ。そう思った時、陽菜はゆっくりと顔を上げた。彼女の瞳から、大粒の涙が零れ落ちる。

「……先輩には、分からないですよね」

か細い、しかし、鋭い棘を持った声だった。

「先輩は、いつも影がなくて、平気そうで。こんな、心が張り裂けそうな気持ちなんて……」

その言葉は、僕の胸を抉った。違う。僕だって、今、君と同じくらい悲しい。心が痛い。でも、僕の影は相変わらず薄い灰色のままで、何も証明してくれない。僕の無力さが、絶望的な形で目の前に突きつけられた。

彼女の青い影は、さらに色を濃くしていく。そして、その青が極限まで達した時、異変が起きた。青い影の中心から、別の色が滲み出し始めたのだ。赤、黄、緑…。それは、かつて僕が見た、あの虹色の影だった。しかし、体育館で見たきらめきとは違う。それは濁流のように激しく渦を巻き、苦しみと混乱そのものが色になったような、痛々しい光だった。

「やめて……見ないで……!」

陽菜は叫び、部室を飛び出していった。廊下に、虹色の残像が悲鳴のように尾を引いて消えていく。

僕は、その場に立ち尽くすことしかできなかった。追いかけようにも、足が鉛のように重い。陽菜の言葉が、彼女の絶望的な青と、苦しげな虹色の影が、僕の心を完全に打ち砕いていた。共鳴なんて、烏滸がましかった。僕の無色の世界は、彼女の鮮やかな絶望の前で、あまりにも無力だった。

第四章 僕たちが描く色

僕は、雨の中を走った。陽菜の言葉の棘が、まだ胸に突き刺さっている。分からない、と言われた。僕のこの無色の影が、彼女との間に分厚い壁を作ってしまった。でも、本当にそうだろうか。僕は本当に、彼女の痛みを分かっていないのだろうか。

校舎裏の、雨に濡れた紫陽花が咲く場所に、彼女はいた。小さな屋根の下で、膝を抱えて蹲っている。彼女の足元では、あの痛々しい虹色の影が、嵐のように荒れ狂っていた。

僕は、そっと彼女の隣に座った。何も言わなかった。ただ、そこにいることしかできなかった。しばらくして、彼女が顔を上げずに呟いた。

「あの虹色の影……見ちゃいましたよね」

「……ああ」

「あれは、私の『無』の色なんです。嬉しいとか、悲しいとか、怒ってるとか、色んな感情が一気に溢れてきて、どれが本当の自分か分からなくなった時に現れる、ただの混乱の色。空っぽの色なんです。だから、誰にも見られたくなかった……一番、見られたくなかったのは、先輩だったのに」

空っぽの色。僕はずっと、自分の灰色の影をそう思っていた。だが、彼女の言葉を聞いて、気づいたことがあった。

「陽菜」僕は静かに語りかけた。「俺の影は、昔からずっと色がない。感情がないからじゃない。たぶん……他人の感情を受け止めすぎるからなんだと思う」

彼女が、驚いたように顔を上げた。

「君といると、君の黄色い影がもっと鮮やかに見えた。君が悲しい時、俺の心も同じように痛んだ。言葉にできなくても、影が色にならなくても、俺は確かに、君の感情を感じていた。俺のこの無色は、空っぽなんかじゃない。君の色を、どんな色でも受け止めるための、パレットなんだ」

確信はなかった。ただ、そう信じたかった。僕が彼女の隣にいる意味を。

「だから、君のどんな色の影も、俺は美しいと思う。あの虹色の影さえも。それは君が、たくさんの感情と必死に戦っている証だ。もし君がその色に押しつぶされそうなら、俺が少しだけ、その色を預かるよ」

僕は初めて、自分の意志で、彼女の影に手を伸ばすように意識を集中した。僕の無色の影が、彼女の荒れ狂う虹色の影に、そっと触れる。すると、信じられないことが起きた。彼女の影の渦が、少しずつ穏やかになっていく。そして、僕の足元の影が、生まれて初めて、はっきりと色を帯びた。

それは、雨に濡れた紫陽花のような、淡く、優しい青色だった。

陽菜の悲しみを受け取った色。それは、僕が初めて世界に映し出した、僕自身の「共鳴」の色だった。

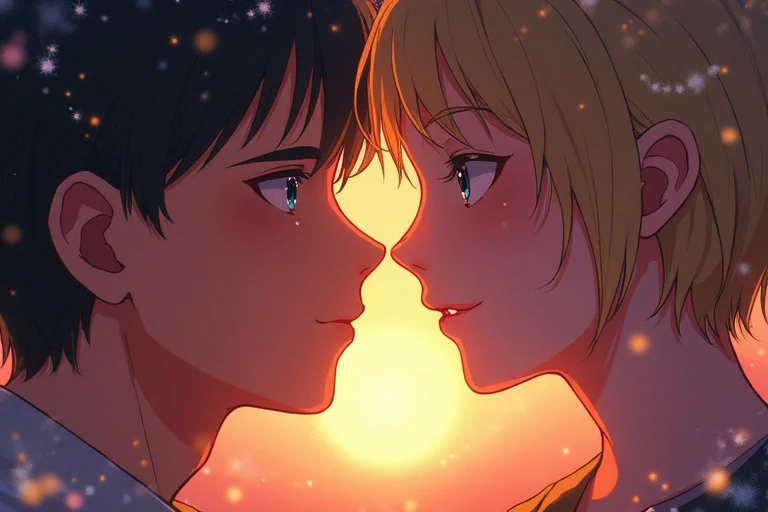

陽菜の目から、涙が溢れた。だが、それは絶望の涙ではなかった。彼女の虹色の影は消え、代わりに、雨上がりの空にかかる虹のような、淡く透明な光の影が、穏やかに揺らめいていた。

「……先輩の影、すごく綺麗」

彼女はそう言って、泣きながら微笑んだ。

コンテストに、僕は一枚の写真を出した。それは、紫陽花の前で隣り合って座る僕たちの足元を写したものだ。陽菜の淡い虹色の影と、それに寄り添うように現れた僕の淡い青色の影が、水彩絵の具のように滲み、溶け合っている。

タイトルは、「共鳴」とつけた。

結果がどうだったかは、もう重要ではなかった。僕たちの世界は、これからも様々な色で満ち、時には激しく混ざり合い、混乱することもあるだろう。でも、それでいい。一人で抱えきれない色があるなら、隣にいる誰かのパレットに、少しだけ預ければいいのだから。

ファインダー越しではない、すぐ隣にある温もりを感じながら、僕は自分の足元に灯った小さな青色を、誇らしく見つめていた。僕の青春は、ようやく、その確かな一色目を得たのだ。