第一章 完璧な被写体

高校二年の夏、俺の世界はカメラのファインダーという四角い窓を通してのみ、意味を持っていた。人間関係の粘ついた引力から逃れるように、俺、水島航は、いつも校舎の屋上から世界を切り取っていた。風に揺れる木々の葉、グラウンドを駆けるサッカー部員の汗、遠くの街並みを包む陽炎。それらはすべて、俺のレンズの前では等しく静かで、美しい被写体だった。

その日も、灼けつくようなコンクリートの上で、愛用の古い一眼レフを構えていた。レンズが捉えたのは、校庭の隅で一人、空を見上げる少女の姿。見慣れない制服。噂に聞いていた転校生だろうか。長い黒髪が風に流れ、白いワンピースのように清潔な夏服が、彼女の輪郭をくっきりと浮き彫りにしていた。

不意に、背後でカタリと音がした。屋上のドアが開き、そこに立っていたのは、今まさにファインダー越しに見ていた少女だった。

「やっぱり、ここにいた」

彼女は悪戯っぽく笑い、俺に向かって歩いてくる。月島咲。昨日、教室で紹介された名前が脳裏をよぎった。太陽の匂いをまとったような、眩しい存在。俺とは住む世界が違う人間だ。

「何してるの? もしかして、写真部?」

「……まあ」

人との会話は苦手だ。言葉を探していると、彼女は俺の手の中のカメラを覗き込んできた。

「いいカメラだね。ねえ、お願いがあるんだけど」

「……なんだ」

「私を撮って。最高の笑顔、あげるから」

唐突な申し出に、俺は言葉を失った。彼女は悪びれもせず、数歩下がってポーズをとる。向けられたレンズの先で、彼女の唇が完璧な弧を描いた。白い歯がこぼれ、目が三日月のように細められる。それは雑誌のモデルのように、寸分の狂いもなく計算され尽くした笑顔だった。

抗いがたい衝動に駆られ、俺はシャッターを切った。カシャッ、と乾いた音が響く。ファインダー越しの彼女は、あまりに完璧で、どこか現実味がない。まるで精巧に作られた人形のようだ。

「どう? よく撮れた?」

「……ああ」

「よかった」と彼女は満足げに頷くと、信じられない言葉を続けた。

「この笑顔、あと九十九回撮ったら、消えちゃうから。それまで、よろしくね」

そう言って悪戯っぽく片目をつぶると、彼女は軽やかな足取りで屋上を去っていった。残された俺は、じっとりと汗ばむ手のひらでカメラを握りしめるしかなかった。「笑顔が消える」。その言葉の意味が分からず、夏の高い空の下、ただ立ち尽くしていた。

第二章 九十九の約束

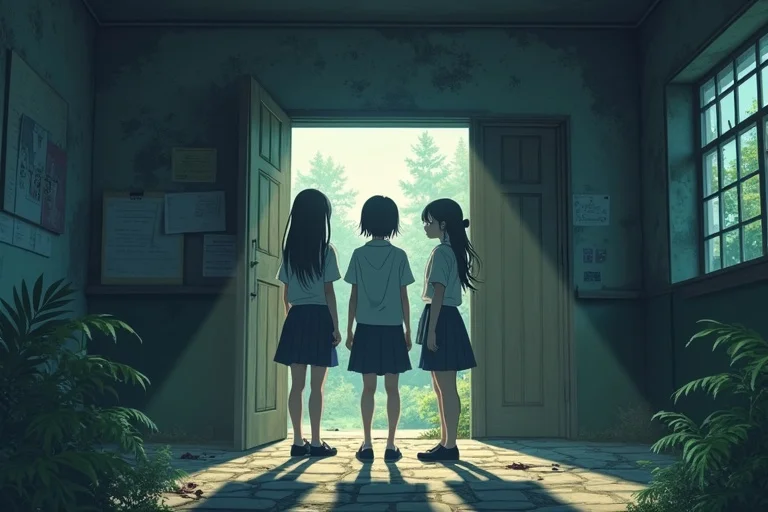

月島咲という少女は、嵐のようだった。翌日から、彼女は何かと理由をつけて俺の前に現れ、「撮って」とせがんだ。昼休みの教室、陽光が差し込む廊下、放課後の図書室の窓際。彼女はいつも、あの完璧な笑顔を俺に向けた。

「はい、五枚目!」

「これで二十三枚目だね」

彼女は撮られるたびに嬉しそうに数を数えた。俺は最初こそ戸惑い、面倒に感じていたが、いつしかその奇妙な約束に付き合うのが日常になっていた。斜に構えて世界を見ていた俺にとって、彼女の真っ直ぐな引力は抗いがたいものがあった。

彼女との撮影は、校内だけにとどまらなかった。古い商店街の駄菓子屋の前、夕暮れに染まる河川敷、紫陽花が咲き乱れる神社の境内。俺たちは様々な場所を巡り、彼女の笑顔をフィルムに焼き付けていった。

「航くんの写真、好きなんだ。なんだか、世界が優しく見えるから」

ある雨の日、軒下で雨宿りをしながら、彼女がぽつりと言った。液晶モニターに映る自分の写真を見つめる彼女の横顔は、いつもの太陽のような笑顔とは違う、どこか儚げな光を帯びていた。その時、俺は初めて、彼女をもっと知りたいと強く思った。この完璧な笑顔の裏に隠された、本当の顔を見てみたい、と。

季節は夏から秋へと移り、写真の枚数は九十枚を超えた。俺はもう、「笑顔が消える」という彼女の言葉を本気にしてはいなかった。それはきっと、俺の気を引くための、彼女らしい気まぐれな冗談なのだろう。ファインダー越しではない彼女は、よく笑い、よく怒り、たまに泣きそうな顔をした。そんな人間らしい表情を見るたびに、俺の心は安堵した。

彼女を撮り続けるうちに、俺の撮る写真も変わっていった。ただ世界を切り取るだけだった写真は、被写体への温かい感情を帯びるようになった。写真部の顧問にも「最近、写真に体温が感じられるようになったな」と褒められた。それは紛れもなく、月島咲が俺に与えてくれた変化だった。

写真が九十九枚になった日、俺は決意した。次の百枚目で、この奇妙な約束を終わらせ、そして、自分の本当の気持ちを伝えよう。永遠なんて信じていなかった俺が、彼女との時間を永遠にしたいと願っている。その矛盾が、おかしくて、そして少しだけ誇らしかった。

第三章 世界が色を失う音

落ち葉が舞う放課後の公園。俺は咲を呼び出した。夕陽が彼女の髪を金色に染め、世界が優しいオレンジ色に包まれている。これ以上ない舞台設定だ。心臓が早鐘のように鳴っているのを、深く息を吸い込むことで誤魔化す。

「咲、百枚目、撮るよ」

カメラを構えながら言うと、彼女はいつものように微笑んだ。だが、その笑顔はどこか力なく、揺らいで見えた。

「……うん」

俺はファインダーを覗き込む。完璧な構図。完璧な光。そして、いつもの完璧な笑顔。だが、シャッターに指をかけようとした、その瞬間だった。

「……待って」

咲が悲しげな声で俺を制した。

「ごめんね、航くん。もう、撮らないで」

ファインダーから目を離すと、彼女は泣いていた。完璧な笑顔は崩れ去り、その瞳からは大粒の涙がとめどなく溢れていた。

「どうしたんだよ、咲。何があったんだ」

「全部、嘘なの。ごめん……ごめんね」

彼女は嗚咽を漏らしながら、すべてを打ち明けた。

彼女が患っている病のこと。進行性の顔面神経麻痺という、感情とは無関係に表情を作る筋肉が少しずつ動かなくなっていく難病だということ。医者から「いつか、自分の意志で笑うことはできなくなる」と告げられた日の絶望。

「このまま顔が動かなくなって、無表情な人形みたいになるのが怖かった。だから、まだ綺麗に笑えるうちに、自分の笑顔を誰かに残してほしかったの」

転校してきたこの街で、誰か一人、自分の「最後のわがまま」に付き合ってくれる人を探していた。そして、ファインダー越しに世界を見ていた俺を見つけたのだと。

「『百回撮ったら消える』って言ったのは、おまじない。百回までは、絶対に笑顔でいようって、自分で決めたの。航くんが撮ってくれる写真の笑顔は、いつも完璧だったでしょ? あれね、毎朝鏡の前で、必死に練習してたんだよ。筋肉が、ちゃんと動くように」

世界が色を失い、音が消えた。頭を鈍器で殴られたような衝撃。俺が感じていた笑顔の「違和感」の正体。時折見せた儚げな表情の意味。すべてが一本の線で繋がり、それは鋭い刃となって俺の胸を貫いた。

永遠なんてないと斜に構えていたはずの自分が、心のどこかで、彼女の笑顔だけは永遠に続くと信じきっていた。その愚かさに、無力さに、涙がこみ上げてきた。俺は彼女の苦しみに全く気づかず、ただ無邪気にシャッターを切り続けていただけだったのだ。

「ごめん……」

謝ることしかできなかった。夕陽が沈み、公園は急速に暗闇に包まれていった。俺たちの青春の時間が、終わりの鐘を鳴らしたように感じた。

第四章 百枚目のファインダー

その夜、俺は眠れなかった。部屋の壁に貼り付けた九十九枚の咲の写真を、ただ呆然と見つめていた。どれも完璧な笑顔。だが今となっては、その一枚一枚が、彼女の必死の抵抗であり、悲痛な叫びのように見えた。

俺は一体、何を撮っていたのだろう。彼女の本当の姿ではなく、彼女が作り上げた虚像を、ただ消費していただけではないのか。後悔と自己嫌悪が津波のように押し寄せる。

しかし、夜が明ける頃、俺の中に一つの確かな思いが芽生えていた。写真家は、真実を写す者だ。だとしたら、俺が撮るべき最後の写真は、もう決まっている。

俺はカメラを掴むと、家を飛び出した。彼女の家の前で、震える指で電話をかける。数コール後、眠そうな、そして驚いたような彼女の声が聞こえた。

「……航くん?」

「今から会えるか。最後の、百枚目を撮らせてくれ」

近くの海辺で、俺たちは再会した。夜明け前の空は、深い藍色と淡いオレンジ色が混じり合い、荘厳なグラデーションを描いていた。彼女は俯いたまま、何も言わない。

「咲」と俺は言った。「完璧な笑顔じゃなくていい。泣き顔でも、怒った顔でも、どんな顔でもいいんだ。俺は、今の、ありのままの君を撮りたい。それが、本当の君だから」

彼女はゆっくりと顔を上げた。その瞳は涙で潤み、唇は不器用にかすかに震えていた。彼女は、笑おうとしているように見えた。悲しみと、安堵と、感謝と、諦めと、そして希望。言葉にできない全ての感情が入り混じった、歪で、不格好で、しかし、俺が今まで見たどんな表情よりも美しい顔だった。

カシャッ。

俺はシャッターを切った。ファインダー越しに見た彼女の姿は、永遠に網膜に焼き付くだろう。それが、俺たちの百枚目の写真になった。

数年後、俺は写真家を目指して大学に通っている。あの日以来、咲がどうしているのか、俺は知らない。彼女は治療に専念するため、遠くへ引っ越してしまった。連絡は取っていない。それでいいと、二人で決めたのだ。

俺の部屋の壁には、今も百枚の写真が飾られている。九十九枚の完璧な笑顔と、そして中央には、大きく引き伸ばされた百枚目の写真。歪な、あの日の彼女の顔だ。

永遠なんてものはないのかもしれない。青春も、笑顔も、いつかは形を変え、失われていく。でも、彼女は教えてくれた。失われるからこそ、その一瞬は、永遠よりも強く、鮮やかに輝くのだと。

俺はカメラを手に、窓の外に広がる世界を見つめる。ファインダー越しではない、この裸の目で。そして、心に焼き付けたい一瞬を、切り取っていく。それは、咲が俺に教えてくれた、「今を生きる」ということの、ささやかな証明だった。