第一章 色彩の奔流とモノクロームの君

僕、水島湊の目には、世界が少しだけ過剰に映る。正確に言えば、人の「恋愛感情」が、オーラのような漠然とした色として視認できるのだ。

雑踏に立てば、そこは色彩の奔流だ。待ち合わせ相手を見つけて駆け寄る女性の頭上には、期待に満ちた桜色が咲き誇り、カフェの窓際で向かい合うカップルは、穏やかな信頼を示すラベンダー色に包まれている。喧嘩中の二人からは、嫉妬と怒りが混じった濁った緑色が煙のように立ち上り、僕は思わず目を逸らす。

それは生まれつきの体質で、僕にとって呼吸をするのと同じくらい当たり前の光景だった。だが、この能力は僕を恋愛から遠ざけた。他人の感情の機微が手に取るように、いや、目に映るように分かってしまうことは、時に心をすり減らす。燃え盛るような情熱の赤はやがて色褪せ、幸福なピンクは些細なことで灰色に濁る。永遠を誓い合ったはずの純白の光でさえ、時とともに黄ばんでいく。僕は、その一部始終を特等席で眺める、孤独な観客だった。

古書店『彷徨堂(ほうこうどう)』での仕事は、そんな僕にとって格好の隠れ家だった。古い紙の匂いと、静寂を支配する微かな埃の舞。ここでなら、色彩の洪水からも逃れられる。客の頭上に時折色が浮かぶことはあっても、本の背表紙が放つ物語の気配の方が、よほど僕の心を惹きつけた。

そんな僕のモノクロームな日常に、ある日、予期せぬ一色が飛び込んできた。いや、正確には、色が「ない」ことが、何よりも鮮烈な印象だったのだ。

「今日からお世話になります、藤野詩織です」

店長に連れられて現れた彼女は、快活な笑顔でそう言った。陽の光を吸い込んだような明るい髪が、午後の光を受けてきらきらと輝いている。しかし、僕の目を釘付けにしたのは、彼女の頭上に色が一切ないことだった。僕自身の感情の色が見えないのと同じように、彼女の周囲は完全に透明だった。それは、恋愛感情を持っていない人間、例えば幼い子供などに見られる特徴だが、彼女は明らかに僕と同年代の大人だった。

彼女は僕という人間に、恋愛とは無関係の、純粋な同僚としての好意を抱いているのだろう。そう頭では理解した。だが、僕の心のどこかが、その完全な無色に強く、どうしようもなく惹きつけられていた。まるで、真っ白なキャンバスに初めて絵筆を落とす前の、あの静かな興奮に似ていた。

第二章 探り合いの栞

詩織さんが働き始めてから、彷徨堂の空気は少しだけ変わった。彼女は本の埃を払う手つき一つにも愛情を込めるような人で、その真摯な姿は、僕の心を静かに揺さぶった。僕たちは自然と話す時間が増えた。好きな作家が同じだと分かった時は、子供のようにはしゃいでしまったし、彼女が淹れてくれるインスタントコーヒーは、なぜか僕が淹れるよりもずっと味わい深かった。

僕は、無意識のうちに彼女の「色」を探していた。笑った時、驚いた時、真剣な顔で本の修繕をする時。どんな瞬間にも、彼女の頭上には一片の色も浮かばなかった。それは僕を苛立たせ、同時に安堵させた。もし彼女に、鮮やかな恋慕の色を浮かべる相手が別にいたら。そう思うと、胸の奥が冷たく軋むのを感じた。

「水島さんって、人のことよく見てますよね」

ある日の閉店後、二人で売れ残った本を整理していると、詩織さんが不意に言った。

「まるで、その人の物語を読もうとしてるみたい」

「……そんなことないよ。ただの癖みたいなものだ」

僕はどきりとして、慌てて視線を本棚に逃がした。僕が人々に見ているのは、物語というより、もっと生々しい感情の色だ。それを彼女に知られるわけにはいかない。

僕の能力は、詩織さんの前では完全に無力だった。だから僕は、生まれて初めて、色以外のものから相手の心を探ろうと試みた。彼女が使う栞の色、本のページの角を折る癖、ふとした瞬間に遠くを見つめる瞳。その一つ一つが、僕にとっては解読すべき暗号だった。彼女の言葉尻に隠された微かな響きに耳を澄ませ、その笑顔の裏にある本当の感情を想像する。それは、もどかしく、不安で、けれど不思議なほど心が躍る体験だった。

ある雨の日、店番をしながら、彼女がぽつりと昔の恋人の話をした。

「……とても優しい人だったんだけど、私が本の世界にばかり逃げるのが、寂しかったみたい」

その横顔に、僕は一瞬、淡い空色を見た気がした。それは雨上がりの空のような、郷愁と少しの痛みが混じった色。だが、それは僕が知っている恋愛の色ではなかった。ただ、過ぎ去った時間への慈しみのような、静かで透明な光だった。

その色はすぐに消え、彼女はまたモノクロームに戻った。

僕は、彼女の心の縁に触れたような気がして、同時に、その中心にはまだ届かない自分を痛感していた。僕のこの気持ちは、果たして何色をしているのだろう。自分自身にも見えない感情の正体を、僕は持て余していた。

第三章 色が消える時

転機は、初冬の冷たい風が吹き始めた頃に訪れた。

彷徨堂には、奥様へのプレゼントだと言って、毎週一冊、恋愛小説を買いに来る老紳士がいた。彼の頭上にはいつも、熟成されたワインのような、深く美しいローズピンクのオーラが穏やかに揺らめいていた。それは長年連れ添った伴侶への、揺るぎない愛情の色だった。

その日、久しぶりに現れた彼の姿に、僕は息を呑んだ。いつもは柔和な光を放っていた彼の頭上から、色が、完全に消え失せていたのだ。それは詩織さんの無色とは違う、何かを喪失した後の、空虚な白だった。

「……奥様は?」

僕は、尋ねずにはいられなかった。

老紳士は、皺の刻まれた目元を寂しそうに細め、ぽつりと答えた。

「先月、眠るように逝ったよ。……最後まで、わしの買ってきた本を嬉しそうに読んでくれた」

彼のその言葉に、僕はかけるべき言葉を見つけられなかった。ただ黙って、彼が差し出す本を受け取り、会計をする。彼が店を出ようとした時、僕は思わず声をかけていた。

「あの……失礼ですが、あなたの色が……」

老紳士は僕の言葉を遮るように、静かに首を振った。

「ああ、君には見えていたのか。若い頃から時々言われたよ、わしの愛情は分かりやすいらしい」

彼はふっと息を吐き、窓の外の冬空を見上げた。

「色が消えたんじゃない。あいつとの思い出も、あいつへの想いも、全部わし自身の色になったんだよ。もう、他人に見せるためのもんじゃない。わしの心の中だけで、あいつのために光っていればいい。……わしだけの、宝物だからな」

その言葉は、雷のように僕の全身を貫いた。

他人に見せるためのものじゃない。自分だけの宝物。

そうだ、僕が見てきた「色」は、常に他者へと向けられた感情の表層だったのではないか? 誰かに届けたい、分かってほしいと願う心が、外側へとにじみ出た光。

では、僕と詩織さんの間に色がないのは、なぜだ?

答えは、稲妻のように思考を駆け巡った。もしかしたら、僕たちが互いに抱いている感情は、すでに向き合う二人の間で完結しているからではないか。相手に向かって放たれるのではなく、互いの内側で共鳴し、溶け合ってしまっているから、第三者である僕の「能力」では、客観的な色として捉えられないのではないか。

老紳士の愛が、妻という唯一の受取人を失い、彼の内側へと還っていったように。僕と詩織さんの感情は、最初から二人だけの世界で静かに育まれ、外に漏れ出す必要すらなかったのかもしれない。

僕はずっと、色が見えないことを不安に思っていた。確かな証拠がないまま、手探りで関係を築くことを恐れていた。だが、違ったのだ。色が見えないことこそが、僕たちの繋がりの深さを示す、何よりの証だったのかもしれない。

僕を縛り付けていた能力は、この瞬間、呪いから祝福へとその意味を変えた。僕は、傍観者であることをやめようと、固く決心した。

第四章 君という名の温もり

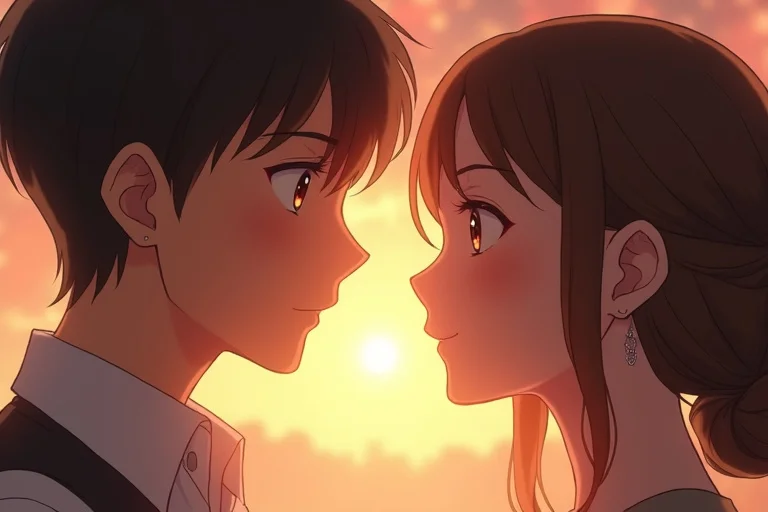

その日の閉店後、僕は詩織さんを呼び止めた。心臓が、これまで感じたことのない速さで脈打っている。色のない世界で、僕は初めて自分の意志で一歩を踏み出そうとしていた。

「藤野さん、少し、話があるんだ」

彼女は不思議そうな顔で僕を見つめ、こくりと頷いた。僕たちは店の片隅の、インクと古い紙の匂いが満ちる読書スペースに向かい合った。

僕は、拙い言葉で全てを話した。僕が人の恋愛感情を色として見てしまうこと。彼女にだけ、その色が全く見えなくて、ずっと戸惑っていたこと。そして、今日、老紳士との会話で気づいた僕の仮説。

「だから、これは僕の勝手な思い込みかもしれない。でも、信じたいんだ。僕たちが色に頼らなくてもいいくらい、特別だってことを」

僕はそこまで一気に言うと、彼女の顔を見ることができず、俯いた。沈黙が重くのしかかる。拒絶されたらどうしよう。僕の独りよがりな妄想だと、笑われるかもしれない。

やがて、彼女の穏やかな声が静寂を破った。

「……私にも、見えないものがあるんです」

僕は顔を上げた。彼女は、困ったように、でもどこか愛おしそうに微笑んでいた。

「水島さんの心の色。あなたが何を考えて、何を感じているのか。私には、もちろん見えない。でも、それでいいって思ってた」

彼女はそっと、僕の手に自分の手を重ねた。

「色なんて見えなくても、あなたの言葉や、本を愛おしそうに撫でるその手が、全部教えてくれるから。あなたが私を見てくれる時の、その瞳が、何よりも雄弁だから」

彼女の言葉が、僕の心の最も柔らかい場所に染み込んでいく。そうだ、僕も同じだった。色が見えなくても、彼女の笑顔や、真剣な眼差し、僕の名前を呼ぶ声、その全てが僕にとっての答えだった。僕たちは、最初から同じだったのだ。

彼女の手が、温かい。その確かな感触が、僕の全ての不安を溶かしていく。僕の目には、相変わらず彼女の色は見えない。僕自身の感情の色も分からない。けれど、もうどうでもよかった。この温もりこそが、僕たちが探し求めていた愛の形なのだから。

今も、街に出れば世界は色彩に溢れている。けれど、その色の意味は僕の中で変わった。それはもう、僕が傍観するだけの空虚な光ではない。僕たちと同じように、不確かさの中で懸命に愛を育む人々の、ささやかで尊い物語の断片だ。

僕は詩織さんの手を強く握り直した。色のない、しかし無限のグラデーションに満ちた二人だけの世界を、これから歩いていく。目に見えるものだけが、真実ではない。僕たちは、その答えを、互いの手の温もりの中に見つけたのだ。