第一章 欠けたる魂と宵闇の襲撃

リヒトの世界では、魂は形を持っていた。それは人の足元に寄り添う「影」として現れる。父の影は揺るぎない樫の木のように雄大で、母の影は柔らかな陽だまりでまどろむ猫のようだった。村人たちの影は、ある者は鋭い槍となり、ある者は軽やかに舞う蝶となり、その人の本質を雄弁に物語っていた。

だが、リヒトの影だけは違った。彼の足元に広がるのは、形を持たない、ただのっぺりとした闇。まるで地面に空いた虚無の穴。人々はそれを「影無し」と呼び、魂の欠けた不吉な存在として彼を遠巻きにした。リヒト自身も、その虚無を覗き込むたびに、自分という存在が希薄になっていくような寒気を覚えていた。

「リヒトの影は、何も映さないね」。幼馴染のエマだけが、哀れみも侮蔑もなく、ただ不思議そうにそう言った。彼女の影は、風にそよぐ一輪の野花のように可憐で、リヒトはその影を見るたびに胸が締め付けられる思いがした。自分には、彼女の隣に立つ資格すらないのだと。

その夜、恐怖は実体を持って村を襲った。宵闇が濃くなるにつれて、どこからともなく異形の者たちが現れた。「影喰い」だ。墨を塗りたくったような体に、無数の目が爛々と光る怪物。言い伝えでは、影喰いは人の魂の輝きに惹かれ、それを喰らい尽くすという。

村人たちは悲鳴を上げ、己の影を庇うようにして逃げ惑った。影喰いたちは、獅子や鷲の勇壮な影を持つ屈強な男たちを狙い、その影に喰らいついた。影を喰われた者は、まるで操り人形の糸が切れたかのようにその場に崩れ落ち、瞳から一切の光を失っていく。

リヒトは恐怖に足がすくみ、ただ立ち尽くしていた。だが、奇妙なことに、影喰いたちは彼には目もくれなかった。まるで彼の存在が見えていないかのように、その脇を通り過ぎていく。魂の輝きを持たない「影無し」は、捕食の対象にすらならないのだ。その事実に、彼は屈辱と安堵が入り混じった複雑な感情を抱いた。

その時だった。一匹のひときわ大きな影喰いが、リヒトの目の前で立ち止まった。その無数の目は、リヒト自身ではなく、彼の足元にある虚無の闇を見つめているようだった。怪物はゆっくりとリヒトに近づいてくる。他の村人たちのように、輝く影を狙うのとは明らかに違う、異質な執着。

「リヒト、逃げて!」

叫び声とともに、リヒトの体は突き飛ばされた。エマだった。彼女は細い腕でリヒトを庇うように立ち塞がり、その足元では、可憐な野花のような影が恐怖に震えていた。影喰いは、まるで熟した果実を見つけたかのように、その震える影に牙を剥いた。

リヒトの目の前で、エマの影が引き裂かれ、闇に飲まれていく。彼女の瞳から急速に光が失われ、その体は糸の切れた人形のようにゆっくりと地面に崩れ落ちた。

絶望がリヒトの心を塗りつぶした。なぜだ。なぜ輝きもない自分ではなく、エマが。彼の足元の虚無が、エマの光を奪ったのだという罪悪感が、冷たい刃となって胸を抉った。

第二章 忘却の谷への旅路

エマは一命をとりとめたが、魂の抜け殻となった。彼女はただ虚空を見つめ、時折、意味のない言葉を小さく呟くだけだった。かつてリヒトを照らしてくれた優しい光は、完全に消え失せていた。村人たちは、影喰いを呼び寄せた不吉な「影無し」だとリヒトを声高に罵った。彼の居場所は、もうどこにもなかった。

エマを救いたい。その一心だけが、リヒトをかろうじて繋ぎとめていた。彼は村を追われるようにして旅に出た。影喰いを討ち、エマの影を取り戻すのだと、己の無力さを棚に上げて誓った。

旅の道中で、リヒトは様々な影を持つ人々と出会った。巨大な熊の影を持つ屈強な傭兵は、小さな花の影を持つ少女に怯えて道を譲っていた。宝石のように煌びやかな孔雀の影を持つ貴族は、その実、中身のない言葉を並べるだけの空っぽな男だった。一方で、地を這うミミズのような影を持つ老いた学者は、誰よりも深く世界の真理を識っていた。

リヒトは少しずつ気づき始めていた。影は魂の形を映すが、それは絶対ではない。見えているものが、真実の全てではないのかもしれない。しかし、その気づきは、彼の自己嫌悪を和らげてはくれなかった。なぜなら、彼にはそもそも映し出すべき魂の形、そのものがないのだから。

彼は「忘却の谷」を目指していた。影喰いの巣があるとされる、生きては戻れないと噂される禁忌の場所だ。谷に近づくにつれて、空気は重く淀み、木々の影は不気味なほど長く伸びて、まるで生き物のように蠢いていた。リヒトの足元の虚無は、この谷の闇に共鳴するかのように、より一層深く、冷たくなっているように感じられた。

谷の入り口で、彼は一人の男に出会った。男の影は、まるで燃え盛る炎のように激しく揺らめいていた。その影は力強く、生命力に満ち溢れているように見えたが、男の顔は苦悶に歪んでいた。

「君は……『器』か?」男はリヒトの影を見て、かすれた声で言った。「どうか、私の影を鎮めてくれ。この強すぎる力が、私自身を焼き尽くそうとしているんだ」

リヒトには男の言葉の意味が分からなかった。しかし、男の炎の影が、時折、制御を失ったように周囲の草木を焦がしているのを見て、その苦しみが本物であることを理解した。影は、強すぎてもまた、人を苦しめるのだ。

その夜、リヒトは夢を見た。数多の影が泣き叫んでいる夢だった。大きすぎる影、鋭すぎる影、重すぎる影。それらは己の主を苦しめ、世界との調和を乱し、悲鳴を上げていた。そして、その悲鳴に吸い寄せられるように、墨色の怪物たちが現れる。怪物は、泣き叫ぶ影を喰らうのではなく、まるで抱きしめるように、その身に取り込んでいく。夢の中で、リヒトは怪物の行いが、捕食ではなく救済のように見えてならなかった。

第三章 影喰らいの真実

忘却の谷の最深部は、巨大な洞窟だった。壁面には無数の影が染み付いており、さながら魂の墓場のようだった。その中央に、王と呼ぶにふさわしい、山のように巨大な影喰いが鎮座していた。その体からは、他の個体とは比較にならないほどの威厳と、そして深い悲しみが滲み出ているようだった。

リヒトは震える手で剣を握りしめた。エマを奪った元凶。憎いはずなのに、なぜか心は凪いでいた。夢で見た光景が、彼の憎悪を鈍らせていた。

王は動かなかった。ただ、その無数に光る目がリヒトを見つめている。すると、直接脳内に響くような、重く静かな声が聞こえてきた。

《待っていたぞ、調停者よ》

「調停者……?俺は、お前たちを倒しに来たんだ!」リヒトは叫んだ。

《我らは悪ではない。我らは『影喰い』にあらず。我らは『影鎮め』なり》王の声は続けた。《この世界では、魂は影という器に宿る。だが、人の想いが強すぎるとき、器は歪む。愛は執着に、勇気は蛮勇に、祈りは狂信に。歪んだ影は暴走し、持ち主の魂を蝕み、やがては世界の調和そのものを乱すのだ》

王の言葉とともに、リヒトの脳裏に映像が流れ込んできた。強すぎる正義感から巨大な剣の影を持った騎士が、やがて無辜の人々まで断罪し始める姿。富への欲望から金貨の山のような影を持った商人が、他者から全てを奪い尽くす姿。それらの暴走した影を、「影鎮め」たちが静かに取り込み、浄化していく光景。

「じゃあ、エマは……」

《あの娘の影は、お前を想う自己犠牲の念で歪み始めていた。いずれはお前を守るために、自らの魂を燃やし尽くしていただろう。我らはそれを鎮めたに過ぎぬ。喰らったのではない。預かっているのだ。時が来れば、魂は浄化され、元の純粋な形で再生を始める》

リヒトは愕然とした。自分たちが恐れていた影喰いは、実は世界のバランスを保つための、悲しい役割を担った守護者だったのだ。そして、自分こそが、エマの影を歪ませる原因だった。

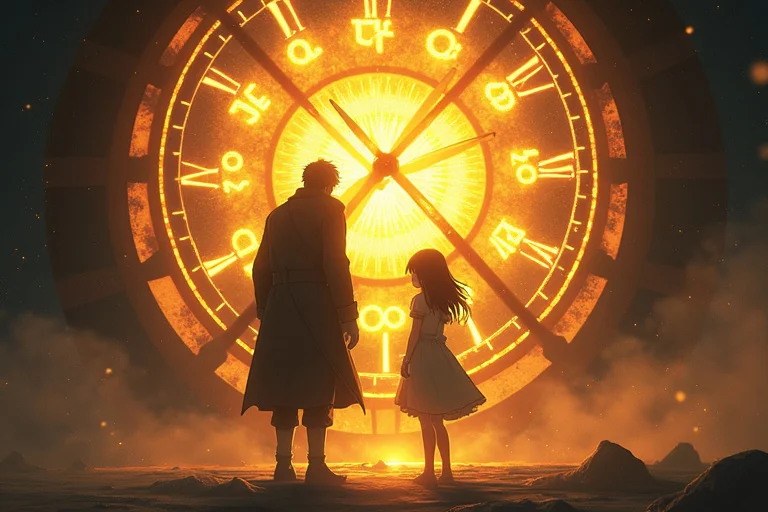

《我らでは、歪んだ影を鎮めることしかできぬ。だが、お前のような『無の影』を持つ者は違う》王の声が、リヒトの核心に触れた。《お前の影は欠陥ではない。何にも染まらぬ、究極の器。あらゆる影を受け入れ、その本質を変えることなく『無』に還すことができる、唯一の存在。我らは、お前のような調停者が現れるのを、永い間待ち続けていたのだ》

リヒトは自分の足元を見た。忌み嫌い続けてきた、形のない虚無の闇。それは欠けた魂の証明ではなく、全てを内包し、全てを浄化するための聖域だったのだ。劣等感という分厚い壁が、音を立てて崩れ落ちていくのを感じた。

第四章 無の影が映すもの

リヒトは剣を降ろした。彼の心にあったのは、もはや憎しみではなかった。世界の真理を知ったことへの畏怖と、自らの役割への静かな覚悟だった。

「俺は、どうすればいい?」

《我らと共に、世界の調和を守るのだ。人の子よ。お前は人として生き、我らは影として存在する。その架け橋となることが、お前の天命だ》

影喰いの王、影鎮めの王との間に、言葉を介さない契約が結ばれた。リヒトは洞窟を後にした。彼の背後で、王が深々と頭を垂れたのが分かった。

谷を出ると、あれほど重く淀んでいた空気が嘘のように澄み渡っていた。世界の色が、以前よりも鮮やかに見える。リヒトは自分の足元に目をやった。そこに広がるのは、相変わらず形のない闇。しかし、それはもう彼を苛む虚無ではなかった。注意深く見つめると、その深淵の闇の中に、まるで星々が瞬くように、微かな光の粒子が無数に浮かんでいるのが見えた。それは彼がこれまで出会ってきた人々や、影鎮めたちの魂の欠片なのかもしれない。

村への帰り道は、来た時とは全く違うものに感じられた。彼はもう、他人の影を見て卑屈になることはなかった。むしろ、その影が歪んでいないか、苦しんでいないか、自然と気にかけるようになっていた。彼は、世界の見方が完全に変わってしまったのだ。

村に戻ると、エマは家の前の椅子に座り、静かに空を見上げていた。リヒトが近づくと、彼女はゆっくりと彼の方を向いた。その瞳には、まだ完全ではないが、確かに光が戻り始めていた。

「リヒト……おかえり」

かすれた、しかし確かな彼女自身の声だった。リヒトの胸に、熱いものが込み上げてくる。彼がエマの足元に目をやると、そこには何もなかったはずの場所に、小さな、本当に小さな光の点が一つ、ぽつんと灯っていた。まるで、新しい星が生まれた瞬間のように。

「ああ、ただいま。エマ」

リヒトは微笑んだ。その笑顔は、かつての劣等感に歪んだものではなく、全てを受け入れた者の、穏やかで深い優しさに満ちていた。

彼はエマの隣に静かに腰を下ろした。彼の足元には、あらゆる色と形を内包した、深淵なる無の影が広がっている。それは何も映さないのではない。これから生まれるであろう、全ての可能性を映すための、世界で最も広大な器なのだ。空には、一番星が輝き始めていた。