第一章 錆びた鉄の味の女

神保町の裏路地にひっそりと佇む古書店「水沢書房」の主、水沢湊の舌は、呪われていた。彼にとって、他人の嘘は「錆びた鉄の味」として知覚される。幼い頃の事故を境に始まったこの奇妙な共感覚は、湊から人並みの信頼と無邪気さを奪い去った。社交辞令も、見栄も、悪意なき偽りも、すべてが不快な金属味となって口内を満たす。結果、彼は本という沈黙の真実だけを友とし、静かに歳月を重ねていた。

その日、店のドアベルが澄んだ音を立てたとき、湊の日常に微かな亀裂が入った。現れたのは、雨に濡れた紫陽花のような儚げな雰囲気を持つ女性だった。早乙女栞と名乗った彼女は、古びた革張りの日記帳をカウンターに置いた。銀細工の鍵がかかっており、開くことができないという。

「亡くなった祖父の遺品なんです。何か大切なことが書かれている気がして……解読をお願いできませんか」

透き通るような声だった。しかし、その言葉が湊の鼓膜を揺らした瞬間、舌の上にじわりと、あの忌まわしい錆の味が広がった。濃い。これは、ただの社交辞令や見栄ではない。確固たる意志を持った、核心に触れる嘘の味だ。

湊は値踏みするように彼女を見つめた。長い睫毛に縁取られた瞳は不安げに揺れ、助けを求めるように湊を見上げている。その表情と、舌が感じる味覚との乖離が、湊の内に奇妙な疼きを生じさせた。人はなぜ、こんなにも悲しい顔で嘘をつくのだろう。

「祖父は、とても穏やかな人でした。歴史学者で、いつも書斎に籠もって……」

嘘、嘘、嘘。彼女が言葉を紡ぐたび、錆の味は嵐のように吹き荒れ、湊は眩暈さえ覚えた。この女は、全身で嘘を吐いている。にもかかわらず、湊はなぜか彼女を追い返すことができなかった。その瞳の奥に、嘘のベールでは覆い隠せない、本物の恐怖の色を見たからだ。

「……お預かりします。ただし、時間がかかるかもしれません」

湊がそう告げると、栞の表情がぱっと和らいだ。

「ありがとうございます」

その感謝の言葉だけは、不思議と味がしなかった。ほんの一瞬だけ訪れた味覚の空白。それが、湊をこの底なしの謎へと引きずり込む、最初の甘い罠だった。

第二章 鍵のかかった日記

日記帳の鍵は、ピッキングの心得があった湊でも開けられない特殊な構造をしていた。数日を費やし、ついに鍵を破壊して中を開くと、そこに記されていたのは、およそ歴史学者のものとは思えぬ不可解な文字列だった。それは、周期表の元素記号と、天体の運行図を組み合わせたような、複雑怪奇な暗号だった。

湊は古書店主としての知識を総動員し、解読に没頭した。静寂な店内で、ページをめくる乾いた音と、鉛筆が紙を擦る音だけが響く。解読は困難を極めたが、少しずつ、日記の主の輪郭が浮かび上がってきた。

日記の主、栞の祖父は、単なる歴史学者ではなかった。彼はかつて「アルケウスの円環」と呼ばれる秘密結社に所属していた。その結社は、表向きは失われた古代技術の研究を掲げていたが、その実態は、人間の記憶や感情を薬物や音響で操作する、非人道的な研究に手を染めていたらしい。日記には、実験の罪悪感と組織への恐怖が、暗号の羅列の中に滲み出ているようだった。

その間も、栞は何度か店を訪れた。「進捗はいかがですか」と尋ねる彼女の言葉は、いつも濃い錆の味を伴っていた。彼女は何かを知っている。間違いなく、この日記の危険性を。

ある雨の午後、湊は核心に迫る質問を投げかけた。

「早乙女さん、この日記の本当のことを話してくれませんか。これはただの思い出の品じゃない」

栞の肩が微かに震えた。彼女は俯き、長い髪がその表情を隠す。

「……何も、知りません。私は、ただ祖父のことを知りたいだけで……」

まただ。舌を刺すような、強烈な金属味。だが、湊は同時に気づいていた。彼女が嘘をつくたび、その指先が微かに白くなること。庇護欲をかき立てるその姿は、まるで檻の中で怯える小動物のようだった。

この能力は、嘘を見抜く。だが、嘘の裏にある真実までは教えてくれない。彼女はなぜ嘘をつき続けるのか。誰に、何を、隠しているのか。湊の心の中で、これまで他者に対して閉ざしてきた扉が、ぎしりと音を立てて軋み始めていた。彼女を救いたい。そんな柄にもない感情が、錆の味の奥から芽生えようとしていた。

第三章 砕かれた真実

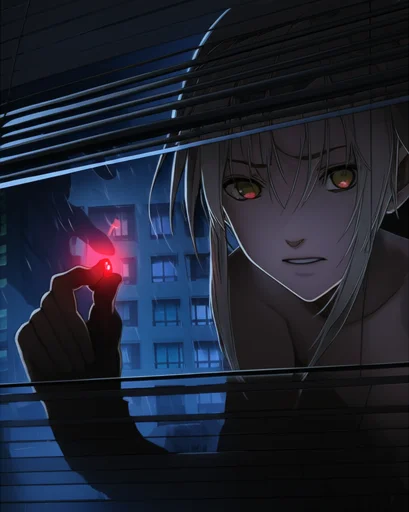

日記の解読が最終章に差し掛かった夜だった。閉店後の店で作業に集中していた湊の背後で、ガラスが砕け散る甲高い音が響いた。振り返る間もなく、黒い人影が二人、店内に雪崩れ込んでくる。狙いは明らかだった。カウンターの上の、あの日記帳だ。

湊は咄嗟に日記を掴むと、裏口から夜の路地へと転がり出た。冷たい雨が全身を打ちつける。追手の足音がすぐ背後に迫っていた。必死で走り、馴染みの路地を抜けて雑居ビルに身を隠した。息を殺し、壁に背を預ける。心臓が肋骨を叩き、錆の味とは違う、本物の血の味が口の中に広がった。

追手の気配が遠のいたのを確認し、湊は古い友人のアパートに身を寄せた。日記は守り抜いたが、もはや安全な場所はどこにもない。絶望感が胸に広がり始めたその時、アパートのドアが控えめにノックされた。

そこに立っていたのは、ずぶ濡れの栞だった。

「どうしてここが……」

「あなたの行きそうな場所を、ずっと考えていました。お願い、助けてください」

彼女の声は震えていた。そして、湊は息を呑んだ。その言葉からは、初めて、まったく嘘の味がしなかったのだ。純粋で、透明で、何の混じり気もない、真実の響きだけがあった。

部屋に入った栞は、堰を切ったようにすべてを話し始めた。

「祖父は『アルケウスの円環』から、ある研究データを持ち出して逃げました。それが、人間の感情を完全に支配する技術の完成データでした」

彼女は自分の腕を固く抱きしめる。

「そして、私は……その技術の、最後の実験体なんです」

湊の思考が停止した。実験体?

「私の言葉がいつも嘘の味だったのは、この私自身が『嘘』だからです。私の穏やかな性格も、祖父を慕う記憶も、そのほとんどが結社によって作られ、植え付けられたもの。私は、彼らが望む『役』を演じさせられているだけの人形でした。だから、私の口から出る言葉は、私の本心とは関係なく、すべてが嘘になってしまう」

衝撃的な告白だった。湊の能力は、意図的な嘘、つまり本心と異なる言葉を感知する。栞の場合、彼女自身が真実だと思い込まされている「偽りの人格」が話していた。だから、湊の舌はそれを嘘だと判断したのだ。彼女は嘘をついていたのではない。彼女の存在そのものが、巨大な嘘で塗り固められていたのだ。

「でも、祖父が亡くなって、彼らのコントロールが少しずつ弱まって……心の奥底に閉じ込められていた、本当の私が、時々顔を出すようになったんです。怖い。消されたくない。あなたに会って、話をするうちに、その気持ちがどんどん強くなった。あなただけは、私の嘘を見抜いてくれている気がしたから」

彼女は湊の目を見つめた。その瞳には、初めて見る、力強い光が宿っていた。

「あなたに助けを求めたい。この気持ちだけは、誰にも作られていない、本当の私の叫びなんです」

錆びた鉄の味は、もうどこにもなかった。湊の舌の上には、ただ、彼女の魂の乾きを潤すかのような、雨の匂いだけが広がっていた。彼の世界が、根底から覆った瞬間だった。

第四章 優しい嘘の味

湊は決意した。栞を守り、彼女を解放する。それは、もはや正義感や同情ではなかった。嘘で構築された存在の中から生まれた、たった一つの真実に触れた者としての、使命感だった。彼は、初めて心から人を信じたいと思ったのだ。

日記の最後の暗号は、栞の「作られた記憶」の奥深くに隠されたキーワードがなければ解けない仕組みになっていた。二人は追手から身を隠しながら、結社が植え付けた偽りの記憶の断片を、パズルのように組み合わせていった。それは、栞にとって自らの存在を否定するような、痛みを伴う作業だった。湊は、ただ黙って彼女のそばに寄り添った。

ついに、最後のキーワードが見つかった。日記の最終ページに記されていたのは、結社の研究データが隠されたサーバーの場所と、それを公表するための告発手順だった。湊は旧知のジャーナリストに連絡を取り、匿名ですべての情報をリークした。

数日後、ニュースは「アルケウスの円環」の非人道的な人体実験スキャンダルで持ちきりになった。組織は壊滅し、追手の心配はなくなった。しかし、栞の心に残された傷が癒えることはない。植え付けられた記憶と人格は、彼女の一部として残り続けるだろう。彼女は、作られた自分と本当の自分の境界線の上で、生きていかなければならない。

季節が巡り、初夏の光が眩しいある日。栞が「水沢書房」を訪れた。以前のような儚げな雰囲気はなく、その足取りには確かな意思が感じられた。

「ご迷惑をおかけしました」

そう言って彼女は深々と頭を下げた。その言葉からは、やはり嘘の味はしなかった。

「……今日は、いい天気ですね」

栞が窓の外を見やり、何気なく言った。その瞬間、湊の舌に、ほんの微かな、淡い錆の味が広がった。それは、かつて感じたような不快な味ではなかった。無理に会話を繋ごうとした、小さな気遣い。誰もが日常で口にする、優しい嘘の味。

湊は、その味を苦々しく思う代わりに、愛おしいとさえ感じていた。完璧な真実など、この世には存在しないのかもしれない。人は皆、多かれ少なかれ嘘をつき、不完全なまま、それでも誰かと繋がろうともがいている。

湊は、長年自分を縛り付けてきた呪いが、祝福に変わったような気がした。彼は栞に向かって、心の底から微笑んだ。

「ええ、本当に。散歩にでも行きたくなるような陽気です」

彼の言葉には、何の味もしなかった。ただ、澄み切った初夏の風のように、爽やかな真実だけがそこにあった。嘘と真実の狭間で生まれた絆は、これからも続いていく。不確かで、少しだけ錆の味がする、この人間らしい世界の中で。