第一章 錆びた赤茶色の悲鳴

倉田響(くらた ひびき)の世界から、音が消え始めたのは三年前のことだった。将来を嘱望されたピアニストだった彼を襲った不慮の事故は、彼の両耳から繊細な音の粒子を奪い去り、代わりに奇妙な感覚を植え付けた。音を色として「見る」共感覚。それは、かつて彼が愛した音楽の旋律が、今では無声映画の色鮮やかな光の奔流として網膜に焼き付くことを意味した。

響はピアノを捨て、静寂が支配する市立図書館の司書になった。古書の放つカビとインクの匂い、指先を滑る紙の乾いた感触、そして何よりも、ここには耳を苛む暴力的な音がない。来館者の囁き声は淡い水色の煙のように漂い、ページをめくる音は金色の薄片となって舞う。響にとって、この図書館は外界の喧騒から身を守るための、唯一の聖域だった。

その聖域が、血の色に染まったのは、冷たい雨が窓ガラスを叩く秋の夜だった。閉館時間を過ぎ、最後の蔵書点検をしていた響は、地下書庫の方から迸る、醜悪な色彩の奔流に足を止めた。二つの色が、激しくぶつかり合っていた。一つは、長年親しんだ、穏やかで深い森の緑色。館長である柳田の声だ。そしてもう一つは、響がこれまで一度も見たことのない、悍ましい色だった。

錆びた鉄のような、不快な赤茶色。それは、擦り切れた金属が軋むような、聞くに堪えない不協和音の色だった。緑色が必死に何かを訴えかけるが、赤茶色はそれを塗りつ潰すように膨張し、やがて鋭い棘となって緑色の中心を貫いた。緑色が急速に色褪せ、くすんだ灰色に変わっていく。そして、最後に短い悲鳴のような閃光を放ち、ぷつりと消えた。

響は全身の血が凍りつくのを感じた。これはただの口論ではない。生命が消える瞬間の、断末魔の色彩だ。震える足で書庫へ向かうと、そこには書架の間に倒れ込む柳田館長の姿があった。胸には、ペーパーナイフが深々と突き刺さっている。床に広がる本物の血の赤は、響が先ほど見た「声の色」とは比較にならないほど、生々しく、そして平凡だった。

警察が到着し、響は目撃者として事情聴取を受けた。若い刑事は事務的な口調で尋ねる。「何か、物音や犯人の声を聞きませんでしたか?」

響は、どう説明すればいいのか迷った。聞こえた、と答えるのは嘘になる。だが、確かに「見た」のだ。

「声が……見えました」

刑事の眉が、わずかにひそめられる。

「声が、見えた? どういう意味です?」

「犯人の声は、錆びた鉄のような、赤茶色でした。館長の声は、緑色で……」

響が必死に説明すればするほど、刑事の目から温度が失われていくのが分かった。メモを取る手も止まり、まるで奇矯な人間を見るかのような、憐れみと侮蔑の入り混じった視線を向けられた。

「倉田さん、お疲れのようですね。ショックも大きいでしょう。今日はもうお休みください」

その言葉は、響の心を硬く閉ざすには十分だった。誰にも理解されない。この感覚は、自分だけの牢獄なのだ。だが、あの悍ましい赤茶色は、確かにこの世に存在する誰かの声の色なのだ。警察が信じなくとも、この手で、この目で、あの色を見つけ出すしかない。響は、冷たい雨が降りしきる図書館の窓の外を見つめながら、固く誓った。

第二章 色彩のない容疑者たち

柳田館長殺害事件の捜査は、難航していた。物盗りの形跡はなく、怨恨による犯行が疑われたが、温厚な人柄で知られた館長に強い恨みを抱くような人物は、すぐには浮かび上がってこなかった。

警察が当てにならないと悟った響は、独自の調査を開始した。彼の手がかりは、あの「錆びた赤茶色」の声だけ。それは、あまりにも曖昧で、主観的な指標だった。しかし、彼にとっては、どんな指紋や物証よりも確かな、犯人に繋がる唯一の糸だった。

容疑者として名前が挙がったのは三人。一人目は、副館長の座を柳田と争っていた同僚の浜田。彼の声は、野心を感じさせるギラついた紫色だった。響が探りを入れると、彼は苛立ちを隠さず、その声の色は暗く淀んだ。だが、あの赤茶色にはならない。

二人目は、館長に借金をしていたという、館長の甥。彼の声は、常に何かにおびえるような、薄汚れた黄色だった。金の無心を断られたことを逆恨みした可能性もあったが、そのか細い声の色彩からは、人を殺めるほどの強い意志は感じられなかった。

三人目は、図書館の閉館間際まで資料室に籠っていた、無口な郷土史研究家の老人。彼の声は、古い羊皮紙のような、乾いたベージュ色をしていた。ほとんど言葉を発しないため、色の変化を捉えるのは困難だった。

響は焦っていた。誰の声も、あの決定的な色とは一致しない。自分の記憶が、あの夜の恐怖で歪んでしまったのだろうか。それとも、この共感覚という能力自体が、幻想を見せる不確かなものなのだろうか。孤独な捜査は、響の自信を少しずつ削り取っていった。

そんな中、一人の刑事が再び響を訪ねてきた。事件当夜、響の話をまともに聞かなかった若い刑事とは違う、少し年嵩の佐々木と名乗る男だった。

「倉田さん、もう一度、あの『声の色』について聞かせてもらえませんか」

佐々木の口調は穏やかで、その声は落ち着いた藍色をしていた。響は警戒しながらも、もう一度、あの夜に見た光景を説明した。佐々木は、前の刑事のように馬鹿にした素振りも見せず、真剣な表情でメモを取っていた。

「面白いですね」と佐々木は言った。「普通の人間には見えないものが見える。それは、捜査において強力な武器になるかもしれません。もちろん、証拠にはなりませんが、一つの『見立て』として、参考にさせてほしい」

初めてだった。自分の感覚を、真正面から受け止めようとしてくれる人間に出会ったのは。響の心に、固く閉ざされていた扉が、ほんの少しだけ開く音がした気がした。

「容疑者たちの声は、誰もあてはまりませんでした」響は力なく言った。

「そうですか……」佐々木は少し考え込み、そして言った。「では、視点を変えてみましょう。倉田さん、あなたの見る『色』は、常に一定なのですか? 例えば、同じ人間でも、話す内容や感情によって、声の色が変わることは?」

その言葉は、雷のように響の頭を撃ち抜いた。

変わる。そうだ、変わるのだ。喜びを語る声は明るい黄色になり、悲しみを語る声は沈んだ青になる。自分はなぜ、こんな単純な可能性に気づかなかったのだろう。自分は、犯人の「普段の声の色」を探していた。だが、あの夜、犯人は激しい憎悪や怒りを抱いていたはずだ。探すべきは、普段の色ではない。極限状態に陥った時にだけ現れる、隠された色なのだ。

第三章 声のプリズム

「感情によって、声の色は変わる」

佐々木刑事の言葉は、響の中で凝り固まっていた思考を打ち砕いた。世界が、まるでプリズムを通して見るように、複雑で多層的なものとして立ち現れてくる。自分が今まで見ていたのは、人々の声が持つ無数の色彩の、ほんの一面に過ぎなかったのだ。

響の疑念の光は、最もありえないと思われた人物に向けられた。図書館の児童書コーナーを担当する、小野寺さん。彼女はいつも柔和な笑顔を絶やさず、その声は子供たちに読み聞かせをする時、まるで澄みきった空のような、清々しいスカイブルーの色を放っていた。柳田館長が最も信頼していた職員の一人でもあった。彼女が、あの悍ましい赤茶色の声の主であるはずがない。常識的に考えれば、そうだった。

だが、響は思い返していた。事件後、小野寺さんに館長のことを尋ねた時、彼女は悲しみに顔を曇らせ、その声は雨空のような灰色に沈んだ。だが、その灰色の奥に、ほんの一瞬、錆びた色に似た、濁った斑点がよぎったのを、響は見逃さなかったのだ。その時は気のせいだと思った。しかし今、その微かな違和感が、確信に近いものへと変わっていく。

響は佐々木に連絡を取り、自分の仮説を伝えた。

「小野寺さんが犯人だという証拠は?」

「ありません。でも、彼女を心理的に追い詰めれば、あの声の色がもう一度現れるかもしれません」

それは賭けだった。だが、佐々木はその賭けに乗ってくれた。

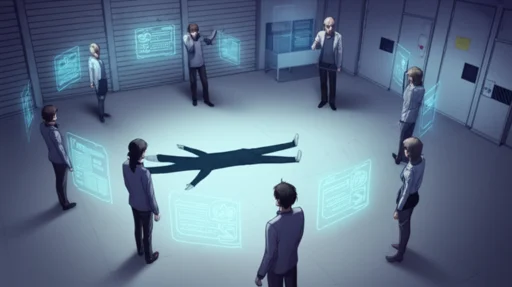

翌日、佐々木は令状を取り、数人の捜査員を連れて図書館に現れた。表向きは、全職員からの再度の事情聴取。佐々木は小野寺さんを館長室に呼び出し、響も同席を許された。

「小野寺さん、単刀直入に伺います」佐々木の藍色の声が、静かに響く。「柳田館長が亡くなる直前、彼と何を話していましたか?」

「……ですから、何度も申し上げた通り、業務の引き継ぎについてです」小野寺さんの声は、相変わらず澄んだ空色だった。だが、その色の縁が、微かに震えているのを響は見抜いていた。

佐々木は一枚の書類を机に置いた。「先日、館長のPCを解析したところ、興味深いファイルが見つかりました。これは、あなたが数年前に担当していた古書購入の際の、不審な会計記録です。柳田館長は、これに気づいていたようですね。彼は、あなたの不正を公表するつもりだったんじゃないですか?」

その瞬間、小野寺さんの声の色が、ぐらりと揺れた。空色が急速に濁り始め、灰色が混じっていく。

「そ、そんな……何かの間違いです! 私がそんなことするはず……」

彼女の声は震え、否定の言葉を紡ぐ。しかし、その声が放つ色彩は、彼女の言葉を裏切っていた。

「間違いですか」佐々木は静かに、しかし有無を言わせぬ圧力で続けた。「では、なぜあなたは、事件のあった時刻、地下書庫にいたのですか? 防犯カメラに、あなたの姿がはっきりと映っていましたよ」

それは、佐々木が仕掛けた罠、ハッタリだった。地下書庫にカメラなどない。しかし、追い詰められた小野寺さんには、それを判断する余裕はなかった。

「あ……あ……」

言葉にならない声が、彼女の喉から漏れる。そして、ついにその時が来た。

彼女のスカイブルーの声は、完全にその輝きを失い、内側から醜悪な色が滲み出てきた。泥水が湧き出るように、それはみるみるうちに広がり、響の網膜を灼いた。

錆びた鉄のような、不快な赤茶色。

あの夜、柳田館長の命を奪った、悲鳴と同じ色だった。

「……うるさかったのよ、あの人は」

小野寺さんは、崩れ落ちるように椅子に沈み、呟いた。その声は、もはや澄んだ空色のかけらも残していなかった。「いつも正しくて、いつも見下して……私の間違いを、みんなの前で晒すつもりだった。だから……」

響は、目の前で起こった声の変容を、ただ黙って見つめていた。それは、真実が暴かれる瞬間であると同時に、一人の人間の心が壊れる瞬間でもあった。

第四章 沈黙のグラデーション

事件は解決した。小野寺さんの自白が決め手となり、彼女は逮捕された。図書館には日常が戻りつつあったが、響の世界は、もう決して元には戻らなかった。

彼は、自分の能力を呪うことをやめた。佐々木刑事という理解者を得て、初めて自分の感覚が誰かの役に立つことを知ったからだ。それは、長い間、音のない世界で孤独だった彼にとって、大きな救いだった。しかし同時に、彼は自分の見ていた世界の危うさも知った。

声の色は、その人の本質ではない。それは、感情や状況によって絶えず変化する、プリズムの光のようなものだ。澄んだ空色の声を持つ人間が、心の奥底に錆びた赤茶色を隠しているように。一つの色だけで、その人間を判断することは、あまりにも傲慢で、危険なことなのだ。

事件から数ヶ月が経ったある日、響は司書としてカウンターに立っていた。目の前では、一人の少女が母親に絵本をねだって、甲高い声で泣いている。その声は、鮮やかなマゼンタピンクの棘となって、響の目に突き刺さった。以前の彼なら、その暴力的な色彩に顔をしかめていただろう。

だが今、響にはそのピンク色の奥に見えるものがあった。母親の困惑した声が放つ、淡いラベンダー色。少女をなだめようとする言葉の中に滲む、深い愛情の温かいオレンジ色。それらが混じり合い、反発し合い、一つの複雑なグラデーションを作り出している。世界は、単色のラベルで分類できるほど、単純ではなかった。

響は、ふと窓の外に目をやった。空は、様々な青が溶け合った、美しいグラデーションを描いている。一つとして同じ青はない。人の心も、声の色も、この空と同じなのだ。

もう、ピアノの鍵盤が奏でる美しい和音を、耳で聞くことはないだろう。だが、今の響には、世界が奏でる無数の色彩のハーモニーが「見えて」いた。怒りの赤、悲しみの青、喜びの黄色。それらが織りなす、沈黙のシンフォニー。それは、かつて彼が愛した音楽よりも、遥かに豊かで、複雑で、そして愛おしいものに感じられた。

響は、泣きじゃくる少女に、そっと微笑みかけた。彼の耳に音は届かない。だが、彼の世界は、かつてないほど、彩り豊かな音に満ちあふれていた。