第一章 奇妙な兆し、手のひらの螺旋

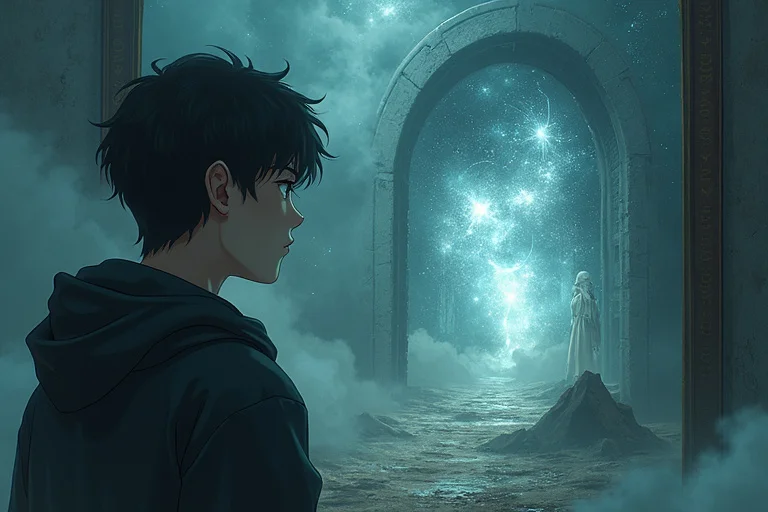

夜の帳が降りる、しんと静まり返ったマンションの一室。綾瀬悠馬はベッドの上で、深淵を覗き込むような夢に囚われていた。それは、夢というにはあまりにも鮮烈で、現実の肌触りを伴っていた。薄暗い森の奥。湿った土の匂い、朽ちた木の葉を踏みしめる音。視界を遮るように高く伸びた木々が、不気味な影を落としている。その森の中、かすかに崩れかけた鳥居が見え隠れし、さらに奥には、草木に覆われた無数の廃屋が立ち並んでいた。誰もいない。にもかかわらず、どこかから冷たい視線を感じ、息が詰まるような焦燥感に駆られる。何かが迫ってくる。何から逃げているのか、何を求めているのか、それは定かではない。ただ、強烈な不安と、胸を締め付けるような悲しみが、夢の中の悠馬を支配していた。

翌朝、目覚めた悠馬は、深い疲労感に包まれていた。いつもの通勤電車に揺られながら、夢の残滓が脳裏にこびりついて離れない。彼は都心に住むごく普通の会社員で、マーケティング部に所属している。来る日も来る日も、数字と納期に追われるだけの単調な日常。そんな彼の人生に、夢のような非日常が入り込む余地などなかったはずだ。

会社に着き、コーヒーを淹れようとマグカップを手に取った瞬間、違和感が走った。左手のひらに、何かがある。よく見ると、皮膚の下から浮き上がったような、淡い赤色の螺旋模様の痣が浮かび上がっていた。痛みもかゆみもない。まるで最初からそこにあったかのように自然だが、確実に昨夜まではなかったものだ。悠馬は思わず息を呑んだ。心臓がドクンと大きく脈打つ。それは、昨夜の夢に見た、あの不気味な森の空気とどこか通じる、奇妙な兆しのように感じられた。

デスクで仕事に取り掛かろうとするが、集中できない。手のひらの螺旋模様が気になって仕方ないのだ。指で触れても、皮膚の表面は滑らかで、盛り上がりも凹みもない。しかし、その模様は確かに悠馬の皮膚に刻まれている。会社のトイレの鏡で手のひらをまじまじと見つめた。まさか、夢遊病か何かで自分で描いたのか?いや、そんなはずはない。それに、この精巧な螺旋は、爪で引っ掻いてできるような単純なものではない。まるで、内側から押し出されてきたかのような、生命力さえ感じる紋様だ。

その日以降、悪夢は毎夜のように悠馬を襲った。森の奥深くへと誘われるように進むと、夢の中の悠馬は、やがて特定の場所へとたどり着く。それは、苔むした石段の先に立つ、今にも崩れそうな小さな社だった。社の中には、人の形をした何かを模したような、歪んだ木像が置かれている。そして、その木像の足元に、なぜか左手のひらを押し付けるような感覚が、夢の中で毎回繰り返された。

そして、それに呼応するかのように、現実の左手のひらの痣も変化を見せ始めた。螺旋模様の枝分かれが増えたり、点のような模様が新たに出現したりするのだ。それはまるで、少しずつ完成していく地図のようだった。悠馬はインターネットで「螺旋模様の痣」「夢」「地図」といったキーワードで検索をかけるが、それらしい情報は一切見つからない。この異変は、彼の日常を少しずつ侵食していった。眠れない夜が増え、食欲も落ち、やがて体調にも異変をきたし始める。このままでは、自分が何者かに操られているような気がしてならない。

第二章 廃村の囁き、古地図の誘い

手のひらの痣は、まるで生きているかのように、日々その形を変えていった。螺旋の枝分かれはより複雑になり、点の配置も意味ありげなものに見えてくる。悠馬はもはや、この現象を単なる体調不良や気のせいとして片付けることができなくなっていた。病院にも行った。皮膚科医は首を傾げ、「原因不明」と診断した。精神科医は「ストレス性の心身症」と診断したが、彼の言葉は悠馬の耳には届かなかった。これは、もっと根源的な何か、彼の存在そのものを揺るがすような出来事だと直感していたからだ。

仕事中も、ふとした瞬間に手のひらの痣に視線が吸い寄せられる。同僚との会話も上の空になり、会議では的外れな発言をしてしまうこともあった。彼は自分の内側に、誰かの、あるいは何か別の存在の記憶が入り込んできているような感覚に苛まれていた。その記憶は、常にあの森と廃村、そして社の木像を巡るものだった。

ある夜、いつものようにインターネットで手がかりを探していた悠馬は、たまたま古い郷土史のサイトにたどり着いた。そこには、忘れ去られた廃村に関する記事がいくつか掲載されていたのだ。記事の一つに、戦前に「記憶の村」と呼ばれた集落があったと記されている。その村では、代々特定の家系に生まれた者が、「遠い記憶」を受け継ぐという奇妙な風習があったという。その記憶は、村の未来を予見するような、あるいは災厄を警告するような断片的な情報だと伝えられていた。記事には、村の地図が載っていた。朽ちた鳥居、石段、そして社、そしてその周辺に点在する廃屋……それは、彼の夢の中で見た光景とあまりにも酷似していた。そして何より驚いたのは、その地図の一部が、彼の左手のひらに刻まれた螺旋模様と、いくつかの点で完全に一致したことだった。

「嘘だろ……」

悠馬は震える手でマウスを握りしめた。鳥肌が全身を駆け巡る。記事には、その村が昭和初期に突然放棄され、住民は一斉に姿を消したと記されていた。公式記録には集団離村とされているが、その理由は不明。後に、村があった場所は地図から消え、「神隠しの村」として語り継がれるようになったという。

手のひらの痣は、単なる生理現象ではなかった。それは、地図だったのだ。廃村への、あるいは、失われた過去への道標。そして、同時に「誰かの記憶」を呼び覚ます鍵。恐怖と好奇心が悠馬の心の中で激しくせめぎ合う。平凡な日常は、完全にひび割れてしまった。彼は、このまま不可解な現象に怯えながら生きるか、それともこの謎の根源を突き止めに行くか、究極の選択を迫られていた。廃村の囁きが、彼の耳の奥でこだまする。「来い。真実を知れ。」

第三章 朽ちた社、封印された過去

悠馬は行くことを決意した。自分の手のひらに刻まれた「地図」が示す場所へ。会社の休暇を取り、簡素な登山装備を整えた。あの廃村が、本当に自分の夢と、そしてこの痣と繋がっているのか。確かめるためだけに。彼の心は、恐怖と同時に、抑えがたい探究心に駆られていた。

電車とバスを乗り継ぎ、人里離れた山間の集落で降りた。そこから先は、整備されていない獣道が続く。鬱蒼とした森の中を進むにつれて、空気はひんやりと湿気を帯び、土の匂いが一層濃くなる。生い茂った草木が道を覆い隠し、時折、朽ちた鳥居の残骸が目の前に現れる。鳥居の朱色は色褪せ、苔むしていた。それは、まさに悠馬が夢で見た光景そのものだった。

足を進めるたびに、手のひらの痣が熱を帯びるのを感じた。心臓がドクンドクンと激しく脈打ち、全身の血潮が逆流するような感覚。やがて、遠くに古びた石段が見えた。段差は崩れ、草木に埋もれているが、それがかつて人の往来があった場所であることを示していた。石段を上りきると、そこには朽ちた社が鎮座していた。屋根は崩れ落ち、柱は腐食が進み、かろうじてその形を保っている。風が吹き抜け、社の奥から「ギィ……」と、何かが軋むような音が響いてくる。

恐る恐る社の中を覗き込むと、そこには夢で見た、人の形をした歪んだ木像が祀られていた。木像は、長い年月の中で風雨に晒され、表情は判別できないほどに摩耗している。しかし、その不気味な存在感は、悠馬の胸を締め付けた。

社の中に入り、木像の前に膝をつく。手のひらの痣は、まるで発熱したかのように熱い。脈拍も異常なほど速い。木像の足元に、なぜか手を置くべきだと本能的に感じた。そして、そっと左手のひらを木像の台座に触れさせた、その瞬間だった。

視界が歪み、脳裏に雷鳴が走ったかのような激しい衝撃が走った。

それは、もはや夢ではなかった。

映像、音、匂い、肌触り、感情。

全てが現実以上にリアルな「記憶の奔流」が、悠馬の意識を飲み込んだ。

彼は、村人たちの恐怖と混乱を見た。疫病ではない。飢饉でもない。それは、目に見えない「何か」に対する漠然とした、しかし根源的な恐怖だった。夜ごと響き渡る奇妙なうめき声、村人の顔に浮かぶ諦めと狂気。そして、彼らの間に広がる、奇妙な「記憶の共有」の儀式。それは、集団で社の木像に触れ、互いの記憶を接続し、未来を予見しようとする試みだった。

そして、その奔流の中に、一人の女性の姿を見た。彼女もまた、悠馬と同じように左手のひらに螺旋の痣を宿している。彼女は、村人たちから「媒介者」と呼ばれ、異界からの「記憶」を受け止める役割を担っていた。彼女が受け取った記憶は、村に迫る終焉のビジョン。それは、ただの予言ではなく、宇宙的な規模の「存在」による、人間の意識への侵食と、それによる個の消滅だった。村人たちは、その警告を受け止めることができず、あるいは、受け止めすぎて狂気に陥り、最終的に村を捨てて逃げ去ったのだ。女性は、その記憶を必死に伝えようとするが、誰も耳を傾けない。彼女の絶望と孤独、そして、来るべき災厄への強い警告が、悠馬の心に直接流れ込んできた。

記憶の奔流が収まった時、悠馬は社の中で倒れ込んでいた。額には冷たい汗が流れ、全身が震えている。視界はぼやけているが、彼の意識は今までになく覚醒していた。手のひらの痣は、今や赤く脈打ち、以前よりも一層鮮明に、複雑な模様を描いていた。これは、自分の記憶ではない。間違いなく、あの「媒介者」の、そして「記憶の村」の、封印された過去だ。

第四章 祖先の警告、未来への地図

社の中で倒れていた悠馬は、ゆっくりと体を起こした。まだ全身が震えているが、彼の心は、今まで感じたことのないほどの静けさに包まれていた。恐怖は消えたわけではないが、それはもはや、漠然とした不安ではなく、明確な「真実」に対する畏怖へと変わっていた。

彼の手のひらに刻まれた螺旋模様の痣。それは、ただの偶然でも、病気でもなかった。それは、彼自身のDNAに深く刻まれた、遠い祖先の記憶の痕跡だったのだ。あの「媒介者」と呼ばれた女性は、悠馬の遠い祖先であり、彼女が受け取った「記憶」と「警告」が、時を超えて彼の肉体に刻印され、呼び起こされたのだ。

社から外に出ると、荒廃した村の風景が、先ほどまでとは全く異なる意味を持って悠馬の目に映った。朽ちた家々、崩れかけた石垣、苔むした井戸。これらは単なる廃墟ではない。ここには、かつて人々が暮らし、笑い、そして恐れ、絶望した歴史の残滓が深く刻まれている。そして、彼らが恐れた「存在」が、今もどこかから彼らの記憶を、そして未来を覗き込んでいるかのように感じられた。

手のひらの痣は、もはや恐怖の象徴ではなかった。それは、彼の祖先が伝えきれなかった「未来への警告」を記した地図だったのだ。あの螺旋は、具体的な場所を示すのではなく、時間と記憶の流れ、そして来るべき脅威に対する道筋を示唆しているように思えた。

彼はスマートフォンを取り出し、インターネットで再度「記憶の村」について調べ直した。あの郷土史のサイトには、もう一つ重要な記述があった。「村の終焉は、ある彗星の接近と時を同じくして起こった」と。悠馬は、その記述が何を意味するのかを直感的に理解した。祖先が感じた「異界からの存在」とは、宇宙的な規模で地球の生命体、特に意識を持つ存在に干渉し、その記憶を「共有」しようとするもの。それは、個の境界を曖昧にし、最終的には人類の意識を一つの大きな集合体へと強制的に統合させようとする、恐るべき現象だったのだ。

悠馬の価値観は、根底から揺らぎ、完全に書き換えられた。彼はもはや、単なる会社員ではない。平凡な日常は、遠い過去の出来事のようだった。目の前の世界は、彼が認識していたよりもはるかに広大で、そして危険に満ちていた。彼の祖先が残した「記憶の地図」は、未来に起こりうる同じ破滅的な出来事、つまり、次の彗星の接近が引き起こす「意識の侵食」に対する警告であり、それを回避するための鍵だったのだ。

彼は、自分の存在の真の意味を知った。自分は、祖先の記憶を受け継ぎ、未来の脅威に立ち向かうための「媒介者」として選ばれたのだ。重すぎる使命感に押しつぶされそうになるが、彼の心には、不可解な現象に怯え、目を背けていた頃の自分にはなかった、確固たる決意が芽生えていた。

第五章 新たな螺旋、未来への誓い

日が傾き、廃村に長い影が落ち始める頃、悠馬は静かに社を後にした。彼はもはや、数時間前にこの場所を訪れた、怯えるだけの男ではなかった。彼の瞳には、深い思慮と、抗いがたい運命を受け入れた者の静かな覚悟が宿っていた。

手のひらの螺旋の痣は、依然として彼の左手に鮮明に刻まれている。それはもはや、不気味な印ではない。彼に課せられた使命、そして彼自身の新たなアイデンティティを象徴する、生きた道標となっていた。彼は、祖先が伝えきれなかった警告を読み解き、現代社会において、それが何を意味するのかを理解しようと努めなければならない。次の彗星の接近。それはいつなのか。そして、その時までに、彼は何を準備し、何を成し遂げなければならないのか。

廃村を後にして山を下りる道中、悠馬は考えた。自分は、この世界の片隅で、ただ与えられた仕事をこなすだけの存在だった。しかし、今は違う。彼の人生は、計り知れない過去の遺産と、避けがたい未来の危機によって、全く新しい次元へと開かれたのだ。目の前の道が、これまでとは違う色を帯びて見えた。

山道を抜け、再び人里の明かりが見えた時、悠馬は空を見上げた。夜空には、まだ星は現れていない。しかし、彼はその広大な宇宙のどこかに、自分たち人類の意識を脅かす「存在」が潜んでいることを、肌で感じていた。そして、その脅威から人々を守るため、自分に与えられた「記憶の地図」を解読し、行動を起こすことこそが、彼の新たな生の意味だと悟った。

駅へと向かう最終バスの中、悠馬は静かに目を閉じた。彼の左手のひらには、螺旋模様が鮮やかに浮かび上がっている。それは、過去から未来へと続く、途方もない旅の始まりを告げる、静かな誓いの証だった。彼は、もはや自分のためだけの人生を送ることはできない。しかし、その重荷は、彼に絶望ではなく、新たな目的と、かすかな希望を与えていた。人類の未来は、手のひらに刻まれた、この小さな地図に託されているのだ。