第一章 沈み始める体

柏木湊の朝は、重力との闘争から始まる。ベッドから起き上がるという単純な動作が、まるで深海から浮上する潜水士のような、全身の筋肉を軋ませる苦行なのだ。医師からは「情動性比重増加症候群」という、耳慣れない病名を告げられた。強い情動、特に他者の後悔や罪悪感に触れると、自らの身体の比重が物理的に増していくという、まるで悪夢のような病。発症して以来、湊の世界は狭まり、今ではこのアパートの一室が彼の全世界だった。

恋人だった月島遥が姿を消して、一年が経つ。警察は家出と結論づけたが、湊だけは納得できなかった。彼女は、一枚の描きかけの絵と、「ごめんね」とだけ走り書きされたメモを残して、煙のように消えたのだ。

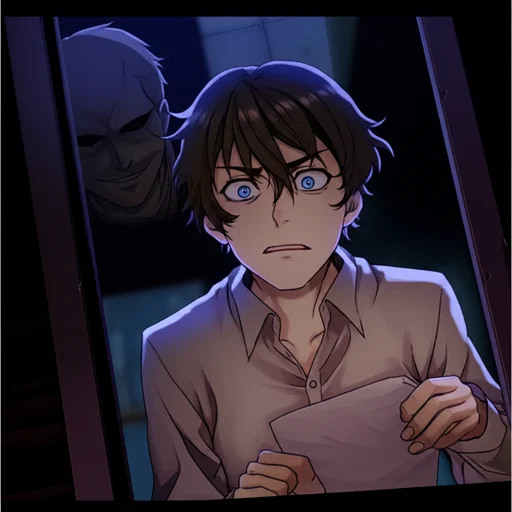

今日こそは、と湊は意を決して遥の部屋に入った。彼女の気配が薄れていく前に、何か手がかりを見つけなければならない。部屋には、テレピン油とリネンキャンバスの匂いがまだ微かに残っていた。その香りが、湊の胸を締め付ける。壁に立てかけられた、例の描きかけの絵。夕暮れの海辺に、一人の女性が後ろ姿で立っている。その背中からは、言いようのない寂寥感が漂っていた。

湊は、床に散らばった絵の具のチューブを拾い上げた。遥が愛用していた「ウルトラマリンブルー」。チューブの蓋を開けた瞬間、むせ返るような濃厚な香りが鼻腔を突いた。それは単なる絵の具の匂いではなかった。香りの中に凝縮された、底なしの悔恨と、自らを責め立てる苦悩の感情が、津波のように湊の意識へ流れ込んできたのだ。

「うっ……!」

息が詰まり、立っていられなくなる。全身を鉛の鎧で固められたかのように、体が急激に重みを増した。ドスン、と鈍い音を立てて膝から崩れ落ちる。ミシミシと床板が悲鳴をあげ、湊の膝が沈み込んでいくのが分かった。視界がぐにゃりと歪み、耳の奥で遥の嗚咽が聞こえるような気がした。

これは、遥の後悔だ。

彼女の失踪は、ただの気まぐれなどではない。この身を苛むほどの重い後悔を抱え、彼女はどこかへ消えたのだ。床に両手をつき、荒い息を繰り返しながら、湊は唇を噛みしめた。この重力の正体を突き止めなければならない。それが、遥を見つけ出す唯一の道だと、彼は確信した。たとえこの体が、アスファルトに沈み込んでいくことになったとしても。

第二章 残香の追跡

体が鉛のように重い。湊は特注の、底が補強された靴を履き、一歩一歩、地面の感触を確かめるように歩いた。彼が歩いた後のコンクリートには、うっすらと足跡が残る。情動性比重増加症候群は、湊の日常から「軽やかさ」という概念を奪い去った。

遥の後悔の残香を追って、湊はまず彼女が通っていた画廊を訪ねた。白壁に囲まれた静謐な空間。オーナーは、人の良さそうな初老の男性だったが、遥の失踪については「残念だが、あの奔放な彼女らしい」と肩をすくめるだけだった。誰も、彼女の苦悩に気づいていない。

「遥さんは、最後にどんな絵を? あの、海辺の……」

「ああ、あの絵ですか。珍しく、人物画に挑戦していましたね。モデルがいるとかで、熱心にアトリエに通っていましたよ。確か、お姉さんの……」

姉。湊は、遥に姉がいたことを初めて知った。遥は家族の話をほとんどしなかった。なぜ、それを隠していたのだろう。

次に湊が向かったのは、遥の数少ない友人だったという女性のアパートだった。彼女もまた、遥の失踪を深刻には捉えていなかった。

「遥って、風みたいな子だから。でも、最近少し思い詰めてる感じはしたかな。お姉さんのこと、すごく気にかけてたから」

部屋を出ようとした時、湊の鼻が微かな香りを捉えた。それは、消毒液と、潮の香りが混じり合ったような、切ない匂い。そして、その奥に、あのウルトラマリンブルーと同じ、後悔の気配が潜んでいた。体が、また少し重くなる。

「遥さんのお姉さんって、ご病気か何か……?」

「ええ。体が弱くて、海の近くの療養所に。遥、毎週のようにお見舞いに行ってたわ。自分の絵の具道具、全部持って」

療養所。海。姉。バラバラだったピースが、少しずつ形を結び始める。湊は、遥が残した描きかけの絵を思い出した。あの絵のモデルは、彼女の姉に違いない。そして、あの絵が描かれた場所こそが、遥の失踪の謎を解く鍵なのだ。

湊は、海沿いの道をひた走るバスに揺られていた。窓の外には、鉛色の冬の海が広がっている。バスが揺れるたびに、ずしりとした自分の体の重みが、絶望的な現実を突きつけてくる。だが、湊の心は不思議と穏やかだった。一歩ずつ、遥に近づいている実感があったからだ。この重みは、彼女の苦しみの証。ならば、自分がそれを分かち合うしかない。バスが目的の停留所に近づくにつれて、潮の香りと共に、後悔の気配が濃くなっていくのを、湊は感じていた。

第三章 日記に秘められた罪

海辺の療養所は、ひっそりと崖の上に建っていた。湊は受付で遥の姉、月島静について尋ねた。すると、受付の女性は哀れむような瞳で、衝撃的な事実を告げた。

「月島静さんは、一年ほど前に……ここの近くの海で、事故で亡くなられました」

事故死。それは、遥が失踪するわずか三日前の出来事だった。湊の頭の中で、警鐘が鳴り響く。これはただの偶然ではない。

静が使っていたというアトリエ兼病室を、特別に見せてもらうことができた。部屋には、描きかけのキャンバスが何枚も残されており、潮風がカーテンを揺らしていた。そして、そこに漂う空気は、湊が今まで感じた中で最も濃密な後悔の香りに満ちていた。体が軋み、立っているのがやっとだった。

本棚の隅に、一冊の古びたスケッチブックが挟まっているのを湊は見つけた。それは日記だった。遥の、見慣れた丸い文字が並んでいる。

ページをめくる手が震えた。そこには、湊の知らなかった遥の姿があった。病弱な姉・静への献身的な愛情。同時に、才能ある姉への嫉妬と、自分の創作活動が制限されることへの焦り。二つの感情の間で引き裂かれる、痛々しい魂の叫びが綴られていた。

そして、運命の日。

『姉さんの発作がひどい。もう、何日も眠れていない。私の時間も、気力も、全部姉さんに吸い取られていく。一瞬、本当に一瞬だけ、思ってしまった。もし、姉さんがいなければ、私はもっと自由に……』

その記述の直後、静は亡くなった。日記によれば、遥が目を離した隙に、静は一人で海岸へ散歩に出て、発作を起こして波にのまれたのだという。

『私のせいだ。あの時、あんな穢れたことを考えたから、神様が罰を下したんだ。私が、姉さんを殺した』

湊は息を呑んだ。彼が吸収した後悔は、これだったのだ。失踪への後悔ではない。姉を死なせてしまったという、遥の絶望的な罪悪感。日記の最後のページには、震える文字でこう書かれていた。

『湊、ごめんね。あなたをこんなことに巻き込むわけにはいかない。私は、姉さんと同じ場所へ行きます。この罪を、私の命で清算します』

その瞬間、部屋を満たしていたすべての後悔が、渦を巻いて湊の体へと流れ込んできた。視界が真っ暗になり、骨が砕けるような激痛と共に、体が床へと引きずり込まれていく。立っていられない。膝が床を割り、コンクリートの基礎にめり込んでいく。遥の絶望が、湊の存在そのものを、地の底へ引きずり込もうとしていた。

第四章 二人の重力

もはや歩くことは不可能だった。湊は床を這い、廊下をずり、療養所の外へ出た。一歩進むごとに、腕や足がアスファルトに深い溝を刻んでいく。だが、彼は進むことをやめなかった。遥の絶望の重みが、彼を動かす唯一の燃料だった。

日記と、描きかけの絵に描かれた風景。記憶を頼りに、湊は崖の上の小さな岬を目指した。そこは、かつて二人が初めてデートした、思い出の場所でもあった。

夕陽が水平線を茜色に染める頃、湊は岬の先端にたどり着いた。そこに、彼女はいた。風に髪をなびかせ、虚ろな瞳で荒れ狂う海を見つめている。一年前と何も変わらない、愛しい人の姿。

「遥!」

地面を擦るような、かすれた声。遥がゆっくりと振り返る。その顔に驚きと絶望が浮かんだ。湊の、地面に半ば埋まった無様な姿を見て。

「どうして……来るなと言ったのに!」

「君を、一人にはしない」

湊は、残された最後の力を振り絞り、腕の力だけで体を引きずる。岩が砕け、地面が裂ける。

「君の後悔は、僕が全部背負う。その重みごと、僕が受け止める!だから……だから、生きてくれ!」

それは、愛の告白であり、魂の叫びだった。湊の言葉に呼応するように、遥の中から最後の後悔の念が迸り、見えない奔流となって湊へと殺到する。ゴッ、と地響きが鳴り、湊の体がさらに深く沈み込んだ。しかし、彼は遥から目を逸らさなかった。その瞳には、痛みも絶望もなく、ただひたすらに純粋な愛情だけが宿っていた。

その瞳を見て、遥の心のダムが決壊した。

「いや……いやだ!あなたまでいなくなったら、私……!」

「いなくならない。ここにいる。君が生きる限り、僕は君の重みを背負って、ずっとここにいる」

遥は泣き崩れながら、沈んでいく湊の体へと駆け寄った。二人は、砕けた地面の上で、固く抱き合った。遥の涙が、湊の頬を濡らす。その温かさが、鉛のようになった彼の心に、じんわりと沁みわたっていった。

数年後。湊は、特注の頑丈な車椅子の上で、静かに本を読んでいた。彼の病気は治らなかった。彼の体は、常に成人男性数人分の重みを保ち続けている。少しでも気を抜けば、床を突き破ってしまうだろう。

だが、彼の表情は穏やかだった。窓の外では、遥が新しいキャンバスに向かっている。彼女は、再び絵筆を握ったのだ。彼女が描く絵には、かつてのような暗い影はなく、生命力に満ちた鮮やかな光が溢れていた。

湊が背負った重みは、遥が生きていくための礎となった。それは呪いなどではない。愛する人が未来を歩むための、確かな重力。二人だけの、絆の形。湊は時折、自分の体の、この途方もない重さを愛おしく思うことがあった。それは、遥が今、隣で笑っている証なのだから。