第一章 灰色の観測者

僕、湊蓮(みなと れん)の目には、世界が少しだけ違って見えていた。人の頭上に、ぼんやりとした光のオーラが見えるのだ。それは感情や生命力そのものみたいで、熱中している人間ほど鮮やかで、強く輝いている。特に、僕ら高校生という生き物は、その光の変容が著しい。

教室は、さながら光の洪水だ。部活のエースである友人の頭上には燃えるような真紅が、学級委員長の彼女には知的な藍色が、いつも冗談を言って笑いを取るムードメーカーの周りには、弾けるような檸檬色が揺らめいている。それらは混じり合い、反発し合い、時に共鳴して、教室全体を万華鏡のような色彩で満たしていた。誰も気づかない、僕だけのスペクタクル。

だが、その壮観な光景の中で、僕はいつも息苦しさを感じていた。僕自身のオーラは、まるで使い古した雑巾のような、濁った灰色だったからだ。情熱も、才能も、未来への希望もない。ただ漠然と日々をやり過ごすだけの、空っぽな自分自身を象徴する色。僕は、鮮やかな光を放つ彼らをファインダー越しに眺めるだけの、灰色の観測者だった。

そんな僕の日常に、小さな波紋が広がったのは、梅雨の晴れ間が眩しい六月のある日のことだった。転校生がやってきたのだ。

彼女の名前は、月島栞(つきしま しおり)。黒髪を肩まで切り揃えた、どこか儚げな印象の少女だった。教室に入ってきた彼女を見て、クラス中がざわめく。僕もまた、他の生徒と同じように彼女に視線を向けた。そして、息を呑んだ。

彼女には、オーラがなかった。

あるとかないとか、そういう次元ではない。完全に「無色透明」なのだ。まるでそこにいるのに、僕の特殊な視覚だけが彼女の存在を捉えきれないかのように。それは僕が今まで見たことのない、異常な光景だった。灰色ですらない、完全な虚無。月島栞という存在は、僕の世界の法則を根底から覆す、静かな謎として僕の前に現れた。

第二章 ファインダー越しの距離

月島さんは、驚くほど静かにクラスに溶け込んだ。いや、溶け込んだというよりは、景色の一部になった、という方が正しいかもしれない。彼女は誰とでも当たり障りなく話すが、決して自分から輪の中心に入ることはなかった。休み時間には、窓の外を眺めているか、文庫本を読んでいることが多かった。その姿は、まるで古いモノクロ映画のワンシーンのようだった。

僕が彼女と初めてまともに言葉を交わしたのは、放課後の写真部の部室だった。古い薬品の匂いが染みついたその場所で、僕は一人、現像作業に没頭していた。いや、没頭しているふりをしていた。本当は、何を撮っても自分の灰色のオーラが写り込んでいるような気がして、シャッターを押すこと自体が億劫になっていた。

「あの……」

不意に背後からかけられた声に、心臓が跳ねた。振り返ると、月島さんが立っていた。その手には、年代物のフィルムカメラが握られていた。

「ここ、写真部だよね? 少し、見学してもいいかな」

彼女も写真が趣味なのだという。僕らは自然とカメラの話をするようになった。彼女の持っているカメラは、僕の祖父が使っていたものと同じメーカーの、今はもう製造されていない機種だった。彼女は、その古びた機械をとても大切そうに撫でながら、レンズの曇りのことや、フィルムの粒子感の美しさについて、静かに、けれど楽しそうに語った。

オーラのない彼女と話していると、不思議と心が落ち着いた。他の誰かといる時に感じる、自分の灰色に対する劣等感や焦りが薄れていく。僕らは時々、一緒に写真を撮りに出かけるようになった。彼女は、錆びついたガードレールや、壁の染み、誰も気に留めないような路地裏の猫といった、見過ごされてしまいがちな風景にレンズを向けていた。

「どうして、そういうものばかり撮るの?」

ある日、僕は尋ねた。僕の問いに、彼女は少しだけ遠い目をして答えた。

「消えてしまいそうだから、かな。誰の記憶にも残らずに、忘れられてしまいそうなものを、繋ぎ止めておきたいんだ」

その言葉は、僕の胸に小さな棘のように引っかかった。彼女自身が、どこか消えてしまいそうな危うさを孕んでいるように感じられたからだ。ファインダー越しに彼女を覗くと、背景に溶けてしまいそうなほど輪郭が曖昧に見える瞬間があった。僕はその度に、慌ててシャッターを切った。彼女という存在を、この世界に繋ぎ止めたくて。しかし、僕と彼女の間には、ファインダーの厚みのような、決して越えられない距離がずっと横たわっている気がしていた。

第三章 色のない真実

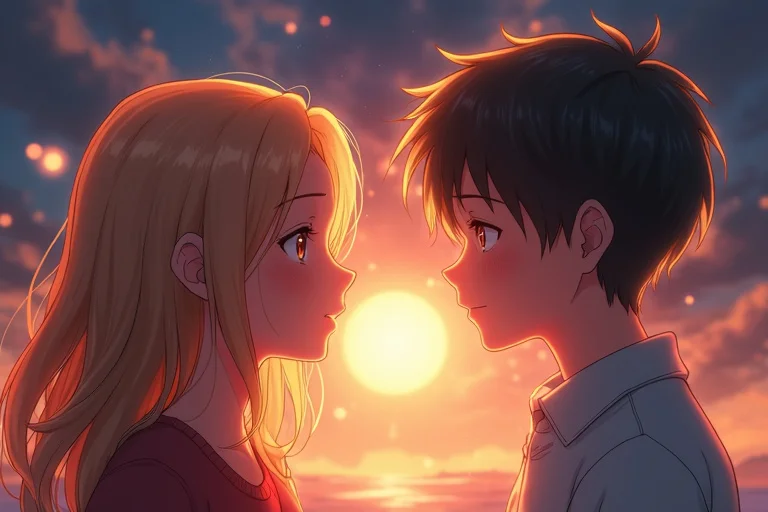

夏休みが近づいたある日の夕暮れ。写真部の部室で、僕は現像したばかりのネガフィルムをライトボックスにかざしていた。そこに写っていたのは、先日撮りに行った海辺での月島さんの横顔だった。オレンジ色の夕日に照らされた彼女は、いつもより少しだけ生き生きとして見えた。

だが、僕はその写真に奇妙な違和感を覚えた。ルーペで拡大してみると、その違和感は確信に変わった。彼女の輪郭が、わずかに透けているのだ。まるで、背景の海と空が彼女の身体を透かして見えているかのように。それは、光の加減や現像の失敗では説明がつかない、非現実的な現象だった。

僕はいてもたってもいられず、まだ学校に残っていた彼女を探し出した。夕暮れの屋上で、彼女は一人、沈みゆく太陽を眺めていた。

「月島さん、これ、どういうことなんだ」

僕は震える手でネガフィルムを突きつけた。彼女はそれを見ると、悲しそうに微笑んだ。その表情は、まるでこの時が来ることをずっと前から知っていたかのようだった。

「見つけちゃったんだね、湊くん」

彼女が語り始めた物語は、僕の想像を遥かに超えるものだった。

彼女は、この世界の人間ではなかった。彼女は、人々が忘れてしまった「青春の思い出の欠片」が集まって生まれた、実体のない存在なのだという。誰かが胸にしまったまま開かなくなった卒業アルバム。喧嘩別れした友人の顔。叶わなかった初恋の痛み。そういった、輝いていたはずなのに忘れ去られ、捨てられてしまった記憶たちが寄り集まり、「時の狭間」と呼ばれる場所で、月島栞という形を成したのだと。

「だから、私には自分の色がないの。私の身体は、誰かの忘れた青春でできているから」

僕が彼女にオーラを見出せなかったのは、彼女が固有の魂や生命力を持たない、記憶の集合体だったからだ。彼女が撮っていた錆びたガードレールや壁の染みも、かつて誰かの青春の一場面だった風景の残骸だった。彼女は、自分と同じように忘れられ、消えてゆく運命にあるものを記録し続けていたのだ。

「でも、もうすぐ時間切れみたい。私を構成していた記憶たちが、どんどん薄れて、消えていっている。完全に忘れ去られた時、私も消える」

その言葉は、静かな宣告だった。僕が惹かれていた彼女の儚さは、比喩なんかではなかった。彼女は、本当に消えゆく存在だったのだ。僕の灰色の世界に差し込んだ、唯一の無色透明な光が。僕の価値観が、音を立てて崩れ落ちていくのを感じた。

第四章 僕らだけのスペクトル

月島さんが消える。その事実が、僕の灰色の世界を激しく揺さぶった。無力感と絶望が、鉛のように心を重くする。僕はずっと、他人の鮮やかなオーラを羨み、自分の灰色を呪ってきた。だが、今、僕が失おうとしているのは、色すらない、けれど誰よりも大切にしたい存在だった。

その時、ふと気づいた。僕が持つこの能力は、他人と自分を比べて落ち込むためのものではなかったのかもしれない。誰にも見えない輝きや、消えゆく光を見つけるために、与えられたものだったのではないか。

僕は走り出していた。写真部の部室に駆け込み、仲間たちにすべてを話した。最初は誰もが戸惑っていたが、僕の必死の形相と、月島さんとの思い出が、彼らの心を動かした。燃えるような真紅のエースも、知的な藍色の委員長も、弾ける檸檬色のムードメーカーも、それぞれの色のオーラを揺らめかせながら、僕の無謀な計画に頷いてくれた。

僕らの計画は単純だった。文化祭の最終日、体育館のステージで、僕らが集めた「忘れられた青春」を上映するのだ。僕らは学校中を駆け回り、全校生徒に呼びかけた。「忘れてしまったけど、大切だった思い出はありませんか?」と。最初は怪訝な顔をされたが、僕らの熱意は少しずつ伝播していった。古い写真、手紙の切れ端、使い古した部活の道具。様々な「思い出の欠片」が、僕らの元に集まってきた。

文化祭当日。体育館の照明が落ち、巨大なスクリーンに映像が映し出された。そこには、月島さんが撮り続けた、何気ない風景の写真が次々と現れる。そして、僕らが集めた「思い出の欠片」と、持ち主たちのインタビュー映像が続く。

「この傷、初めて自転車に乗れた日に転んでできたんだ。すっかり忘れてた」

「この手紙、喧嘩別れした親友に渡せなかったやつだ……。今、どうしてるかな」

スクリーンを見つめる生徒たちの頭上で、オーラが優しく揺らめき、色を変えていく。忘れられていた記憶が呼び覚まされ、新たな光として輝き出す。それは、僕が今まで見たどんな光景よりも美しかった。

最後に、僕が撮った写真が映し出された。灰色のオーラをまとった僕。そして、その隣で、柔らかく微笑む月島さん。写真の中の彼女の輪郭は、やはり少し透けていた。

上映が終わり、体育館が万雷の拍手に包まれた時、僕は隣の席に座っていたはずの彼女の姿がないことに気づいた。そこには、彼女がいつも大切にしていた古いフィルムカメラだけが、静かに置かれていた。

彼女は消えた。けれど、僕の心は不思議と穏やかだった。悲しみよりも、温かい感謝の気持ちで満たされていた。

ふと、自分の手の甲に映る光に気づく。それは、淡く、けれど確かな虹色だった。僕の頭上にも、初めて僕だけの色が灯ったのだ。灰色ではない、様々な色が混じり合った、優しい光。

僕は、彼女が残してくれたカメラを手に取った。ファインダーを覗くと、泣きながら笑っている仲間たちの姿が見えた。撮りたいものが、そこにあった。誰かの真似ではない、僕だけが見つけた、かけがえのない「今」という瞬間。

あれから数年が経ち、僕は写真家になった。僕の撮る写真は、見る人の心の奥底にある、忘れられた風景を呼び覚ますと言われる。

時々、僕はファインダーを覗かずに、ただ空を見上げる。そこにはもう、オーラは見えない。いつからか、僕の能力は消えていた。でも、それでいい。月島さんが教えてくれた。大切なのは、目に見える色の鮮やかさじゃない。たとえ無色でも、灰色でも、そこには確かに物語があり、輝きがあるということ。

僕の世界は、今もあの夏の日からずっと、鮮やかな色で満ち溢れている。