第一章 記憶の残滓

アスファルトに染み込んだ夜の冷気が、柏木蒼太(かしわぎ そうた)の特殊防護服の裾を撫でた。彼が所属する「大都市圏環境整備公社」、通称「忘却清掃局」の仕事は、いつだって都市が寝静まった頃に始まる。人々が捨てた、不要な記憶を回収し、消却する。それが蒼太の職務だった。

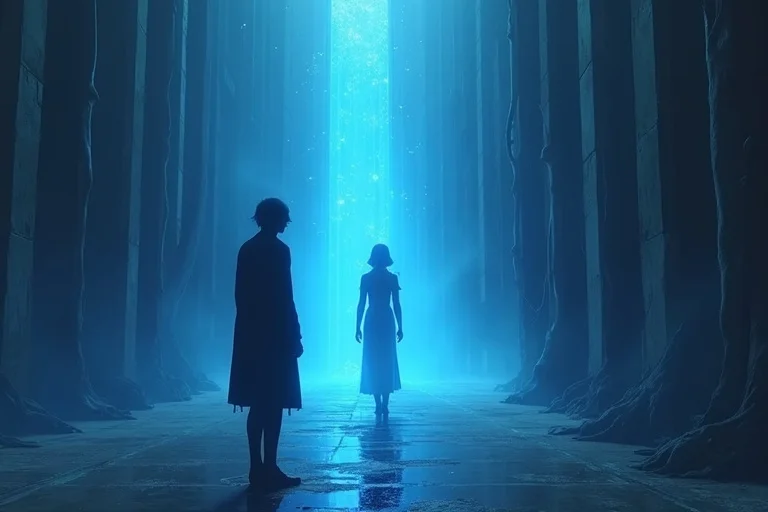

今夜の現場は、湾岸エリアに聳え立つタワーマンションの最上階。依頼主は、妻を事故で亡くしたという初老の男性だった。リビングの中央には、依頼に基づき特殊な磁場発生装置によって具現化された「記憶の残滓(メモリーダスト)」が、淡い燐光を放ちながら静かに浮遊していた。それは、妻と過ごした三十年分の思い出だった。

「全て、お願いします。あの人のいない世界で、思い出だけが私を苛むのです」

男性はガラス窓の向こうの夜景に視線を向けたまま、感情のない声で言った。蒼太は無言で頷き、携えてきた専用の回収ポッドの蓋を開ける。ダストは、まるで雪の結晶が集まったかのようにキラキラと輝き、時折、楽しげな笑い声や、微かな花の香りをあたりに漂わせていた。

これが、蒼太の世界の日常だった。人々は心の痛みに耐えきれなくなると、記憶をモノのように捨てる。悲しみも、後悔も、時には愛さえも。蒼太は、それを社会の澱みを浄化する崇高な仕事だと信じていた。感情を挟まず、ただ淡々と、システムの一部として機能することに誇りを持っていた。

慎重にダストをポッドに吸引していく。大部分を吸い込み終えたその時、蒼太の耳が微かな音を捉えた。チリン、と澄んだ金属音。それは、古いオルゴールの一節のようだった。ダストの中から零れ落ちた、小さな光の粒が床で跳ね、その音を発していた。

蒼太は思わず手を止めた。なぜなら、その音には聞き覚えがあったからだ。それは、彼のほとんど空白である幼少期の記憶の、さらに奥底にか細く響き続ける、夢の残響のような音だった。

規則では、ダストへの接触は固く禁じられている。他人の記憶に汚染される危険があるからだ。しかし、蒼太は吸い寄せられるようにその光の粒に近づいた。それはまるで、彼を呼んでいるかのようだった。

「どうかなさいましたか?」依頼主が訝しげに振り返る。

「……いえ、何でもありません」

蒼太は表情を変えぬまま、最後の光の粒をポッドに吸い込んだ。だが、彼の心には、これまで感じたことのない微かな亀裂が走っていた。あのオルゴールの音は、一体何だったのか。なぜ、他人の記憶の中に、自分の心の琴線に触れるものが紛れていたのか。

その夜、蒼太は清掃局のデータベースで、自分の個人記録を検索した。両親は、彼が五歳の時に起きた大規模な都市ガス爆発事故で死亡。それ以前の記憶は、トラウマ保護のために専門的な処置が施され、意図的にブランクとなっている。それが、彼が知る自身の全てだった。しかし、その完璧すぎるほどに整理された記録が、今夜に限っては、何か巨大なものを隠すための分厚い壁のように思えてならなかった。

第二章 禁じられた接触

蒼太の日常は、あの日を境に静かに変質し始めた。仕事中、彼はダストの中にあのオルゴールの音を探すようになった。もちろん、そんなものは二度と現れなかった。だが、一度芽生えた疑念は、彼の精神を内側から少しずつ蝕んでいった。

数週間後、蒼太は新たな回収依頼で、ある裕福な若い夫婦の家を訪れた。依頼は「娘に関する全ての記憶」。夫婦は、不治の病で亡くなった五歳の娘の思い出を、前に進むために手放したいのだと語った。

リビングに漂うダストは、陽だまりのように暖かく、甘いミルクの匂いがした。幼い少女の笑い声、たどたどしく両親を呼ぶ声、そして、ピアノの鍵盤を叩く無邪気な音。それは、幸福そのものが結晶化したような光景だった。蒼太は、胸が締め付けられるような奇妙な感覚に襲われた。彼は、感情を排することに長けているはずだった。

作業を終え、清掃局へ戻る途中、蒼太は衝動的に車を路肩に停めた。そして、後部座席に固定された回収ポッドを睨みつけた。中には、少女との幸福な記憶が詰まっている。彼は、これまで犯したことのない、最大の禁忌を破る決意をした。

自室に戻った蒼太は、ポッドから米粒ほどのダストを慎重に取り出した。それは彼の指先で、小さな蛍のように明滅していた。彼は呼吸を整え、意を決して、いつもはめている特殊な防護グローブを外した。

素肌がダストに触れた瞬間、閃光と共に、膨大な情報が濁流のように彼の脳内へ流れ込んできた。

―――広い公園。シャボン玉を追いかける小さな女の子。その背中を見つめる若い夫婦の優しい眼差し。芝生の匂い。肌を撫でる風の感触。父親の大きな手に引かれて歩く、小さな手の温もり。そして、母親が口ずさむ子守唄―――

それは、紛れもなく他人の記憶だった。しかし、その温かさは、蒼太の記憶の空白部分を埋めるかのように、彼の心を揺さぶった。彼は、自分が今まで消してきたものが、単なる情報データではなく、誰かが命懸けで愛した時間の結晶であったことを、初めて肌で理解した。

それから、蒼太は密かにダストの蒐集を始めた。様々な家庭から廃棄された、愛や憎しみ、喜びや悲しみの欠片。それらに触れるたび、彼は他人の人生を追体験した。それは、自らの空虚さを埋めるための、危険な儀式でもあった。

ある日、彼は古い新聞社のデジタルアーカイブにアクセスし、両親が死んだとされるガス爆発事故について調べ始めた。公式記録は簡素なものだった。しかし、当時の未公開資料の中に、彼は信じられない記述を見つけた。事故の被害者リストの中に、両親の名前はどこにもなかったのだ。あるのは、「身元不明者、複数名」という冷たい文字だけだった。

彼の足元が、音を立てて崩れていくような感覚がした。自分が信じてきた過去は、一体何だったのか。忘却清掃局は、一体何を隠しているのか。オルゴールの音が、再び彼の頭の中で鳴り響いた。それはもう、ただの懐かしい音ではなかった。失われた真実への、唯一の手がかりのように思えた。

第三章 浄化という名の隠蔽

蒼太は、もはや引き返せなかった。彼は清掃局のメインサーバーに、自身のアクセス権限を最大限に利用して侵入を試みた。厳重なセキュリティを、彼は清掃員として培った知識と執念で一つずつ突破していく。目指すは、局の設立に関わる最深部の記録ファイル。中でも、「レベル5機密」に分類される、強制的な記憶処理に関するデータだった。

数時間にわたる格闘の末、蒼太はついに目的のファイルを開いた。そこに記されていた内容は、彼の想像を遥かに超える、おぞましい真実だった。

忘却清掃局の真の目的は、個人の精神的救済などではなかった。それは、社会秩序を維持するため、国家にとって「不都合な記憶」を持つ人間を、社会的に抹殺するための装置だった。政府の不正、大企業の隠蔽、非人道的な研究。それらの事実を知ってしまった人間は、「精神的ノイズ」として認定され、本人の同意なく記憶を強制的に消去される。家族や友人からも、その人物に関する記憶が巧妙に抜き取られ、彼らは社会的に「存在しなかった」ことにされるのだ。

蒼太は震える手で、検索窓に自分の両親の名前を打ち込んだ。

柏木 渉(わたる)、柏木 美咲(みさき)。

ヒットしたファイルを開くと、そこには衝撃的な記録が残されていた。

彼の両親は、忘却清掃システムの根幹技術を開発した優秀な研究者だった。しかし彼らは、この技術が記憶の強制消去、すなわち人格の殺人に転用される危険性に気づき、内部告発を試みた。その結果、彼らは「ノイズ」として認定された。ガス爆発事故は、彼らの存在を消すための偽装工作だった。

そして、ファイルの最後には、蒼太自身のカルテが添付されていた。

被験者名:柏木 蒼太。当時五歳。

処置内容:両親に関する全ての記憶、及び関連する感情データの完全消去。システムへの忠誠心を植え付けるための、基礎人格の再形成。

彼は、自分が信じてきた全てが、巨大な嘘で塗り固められた偽物であったことを知った。彼が誇りを持って消してきた無数の「記憶の残滓」は、誰かの依頼で捨てられたゴミなどではなかった。その多くは、彼の両親のように、システムによって真実を奪われ、存在を抹消された人々の、声なき叫びだったのだ。

愕然とする蒼太の脳裏に、あのオルゴールの音が鮮明に蘇る。それは、処置室に連れて行かれる彼を、必死に抱きしめた母・美咲が、彼のポケットに忍ばせた小さなオルゴールのお守りの音だった。消される直前の、最後の記憶の残響。

「私たちは、ゴミを掃除していたんじゃない。……人の魂を、消していたんだ」

絶望的な呟きが、静かな部屋に落ちた。彼がこれまで行ってきた「浄化」は、真実を闇に葬るための、最も卑劣な隠蔽工作そのものだった。そして自分は、両親を殺したシステムに忠誠を誓う、最も優秀な道具に成り下がっていた。

第四章 記憶の蒐集家

翌日、柏木蒼太は忘却清掃局に辞表を提出した。引き留める上司に、彼は何も語らなかった。もはや、この場所に彼の居場所はなかった。彼は、全てを失った。過去も、誇りも、信じるべき正義も。

しかし、彼の心には一つの確かなものが残っていた。それは、システムによって消し去られた、無数の声なき声の重みだった。

蒼太は、アパートを引き払い、身を隠すようにして都市の片隅へと消えた。彼が次に行ったのは、清掃局の廃棄物データベースに侵入し、まだ完全消却されていない「記憶の残滓」の保管場所リストを盗み出すことだった。それは、あまりにも危険な行為だったが、彼にとっては贖罪の始まりだった。

彼は、夜の闇に紛れて廃棄場に忍び込み、特殊なケースに保管されたダストを少しずつ盗み出した。かつて自分が「ゴミ」として処理していた、色とりどりの光の粒。それらは今、彼にとって、失われた真実を繋ぎとめる唯一の希望の欠片だった。

彼は、清掃人ではなくなった。失われた記憶を拾い集める、「記憶の蒐集家」になったのだ。

ある晴れた午後、蒼太は公園のベンチに座っていた。彼の目の前では、一人の少女が、新しい両親と楽しそうにボール遊びをしていた。それは、かつて蒼太が「娘に関する全ての記憶」を回収した、あの夫婦の養子だった。少女は何も覚えていない。その無垢な笑顔は、偽りの平穏の上に咲いた花のように、あまりにも眩しかった。

蒼太は自問する。自分が集めているこの真実を暴くことは、本当に人々を幸せにするのだろうか。辛い記憶を忘れ、偽りであっても幸福に生きる方が、良いのではないか。答えは、見つからない。この世界では、真実が常に正しいとは限らなかった。

それでも、と彼は思う。

ポケットの中を探ると、指先に冷たい金属の感触があった。それは、彼がジャンク屋で見つけた、古いオルゴールだった。かつて母がくれたものとは違う。だが、奏でるメロディは、あの記憶の残響と全く同じだった。

彼は、ゆっくりとゼンマイを巻いた。

チリン、と澄んだ音が、公園の喧騒の中に静かに響き渡る。

世界を変えることなどできないかもしれない。巨大なシステムに、一人で立ち向かっても勝ち目はないだろう。しかし、それでも彼は拾い集めることをやめない。消された誰かの人生の証を。忘れられた愛の温もりを。そして、いつか自分自身の本当の心を取り戻すために。

蒼太は立ち上がり、また街の雑踏の中へと歩き始めた。失われた誰かのオルゴールの音を探して。それは、終わりも見えず、誰に賞賛されることもない、静かで、しかし決して諦めることのない、彼だけの旅路の始まりだった。