第一章 深夜二時のノクターン

神崎隼人(かんざきはやと)が、この古びた団地のコンクリートの箱に越してきて半年が経つ。彼の生活は、液晶モニターの青い光と、キーボードを叩く乾いた音で満たされていた。フリーランスのウェブデザイナーとして、世間が眠りにつく深夜に創造性のピークを迎える彼は、社会との間に自ら分厚い壁を築いていた。

その壁を、物理的に揺るがす異変が始まったのは、一ヶ月ほど前のことだ。

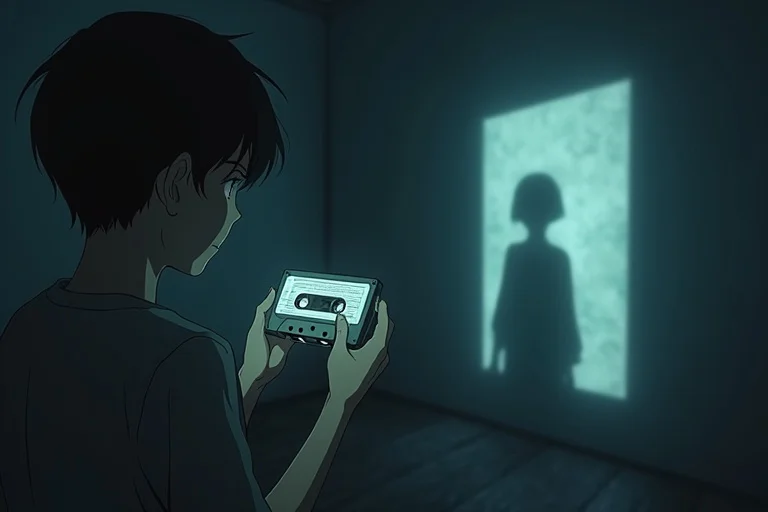

深夜二時。隼人が最も集中力を高める、静寂に包まれたその時間に、それは決まって聞こえてくる。

トントン、トン、トントン……。

隣室の壁から響く、規則的で、それでいてどこか頼りなげな音。最初は気のせいかと思った。古い建物特有の家鳴りか、あるいは水道管を伝わる異音か。しかし、音は毎晩、寸分違わぬ時刻に繰り返された。まるで、几帳面な幽霊が奏でる、陰鬱なノクターン(夜想曲)のようだった。

隣人は、一度も顔を見たことのない老婆だと、入居時に管理人から聞かされた。高村さん、という姓だったか。郵便受けには、か細い文字で書かれた表札が錆びついたまま掲げられている。日中に出くわすこともなく、その生活音すらほとんど聞こえてこない。存在しているのかどうかさえ疑わしい、影のような隣人。その唯一の存在証明が、この深夜のノック音だった。

「……迷惑なんだよな」

ヘッドフォンで耳を塞いでも、低く鈍い振動は骨を伝わって鼓膜を揺らす。警察に通報するほどの騒音ではない。だが、一度意識してしまうと、隼人の思考の糸は無慈悲に断ち切られた。苛立ちが、まるで染みのように心を蝕んでいく。

なぜ、毎晩? モールス信号だろうか。SOS? いや、だとしたらもっと必死なはずだ。この単調なリズムには、切迫感のかけらもない。むしろ、何かを確認するかのような、儀式的な響きがあった。

隼人は、壁の向こうにいるであろう老婆の姿を想像する。認知症で、壁を時計か何かと勘違いしているのかもしれない。あるいは、ひどい孤独に苛まれ、誰かの注意を引こうとしているのか。

どちらにせよ、関わりたくはなかった。現代社会において、隣人との過剰な関わり合いはリスクでしかない。隼人はそう信じていた。冷たいようだが、それが都会で賢く生きる術なのだ。彼は再びモニターに向き直り、無視を決め込んだ。壁の向こうで続く、謎めいた音を、自らの日常から切り離すように。

第二章 静寂という名の告発

異変は、唐突に訪れた。

いつものように深夜二時を回り、隼人が無意識に身構えた時、あの音は聞こえてこなかった。静寂が、部屋を満たしていた。一日だけかと思った。しかし、その翌日も、翌々日も、壁は沈黙を守り続けた。

あれほど忌々しく思っていた音が消えたというのに、隼人の心は晴れなかった。むしろ、音のない静寂が、不気味な存在感を放っている。まるで、大音量で鳴っていた音楽が突然止まった後の、耳鳴りのような空白。あの規則的なリズムが、いつの間にか彼の深夜の一部になっていたことに、彼は気づかされる。

一週間が過ぎた。さすがに、何かがおかしい。旅行にでも出たのだろうか。いや、あの高齢の女性が?

不安が、無視できない大きさまで膨れ上がっていた。もし、本当にSOSだったら? 自分が無視し続けたせいで、取り返しのつかないことになっていたら?

罪悪感という名の冷たい汗が、背筋を伝う。彼は、生まれて初めて、隣室のドアの前に立った。インターホンは無い。古びた鉄製のドアを、躊躇いがちにノックする。

コン、コン。

自分の立てた音が、やけに大きく響いた。返事はない。もう一度、今度は少し強く叩く。

「……高村さん? 隣の神崎ですが……」

しんと静まり返った廊下に、彼の声だけが虚しく溶けていく。ドアノブに手をかけたが、もちろん鍵がかかっていた。隙間から漏れる微かな異臭に、隼人は鼻をすすった。腐敗臭、というほどではない。だが、淀んだ、生命の気配が失われた空気の匂いだった。

その日の午後、団地の掲示板に貼り出された一枚の白い紙が、隼人の最悪の予感を現実に変えた。

『訃報 A棟302号室 高村静江様』

そこには、彼女が死後一週間ほど経って発見されたこと、いわゆる「孤独死」であったことが、事務的な文面で記されていた。

心臓を鷲掴みにされたような衝撃が隼人を襲った。A棟302号室。彼の隣の部屋だ。最後のノック音があった夜、彼女はまだ生きていたのだ。あの音は、やはり最後の力を振り絞った助けを求める声だったのではないか。それを自分は、ただの迷惑な騒音として切り捨てた。

「俺が……殺したようなものじゃないか」

自責の念が、鉛のように胃の底に沈んだ。世界のすべてが色を失い、モノクロームに見えた。あの壁の向こうで、一人の人間が誰にも知られず、静かに息絶えていた。その最後の瞬間に、自分は最も近くにいながら、耳を塞いでいたのだ。

数日後、部屋の整理に、遠縁だという中年夫婦がやってきた。隼人は、いてもたってもいられず、ドアを開けて声をかけた。

「あの、何か……お手伝いできることはありませんか」

怪訝な顔をする夫婦に、彼は絞り出すように言った。「隣人として、何もできなかったので。せめて、罪滅ぼしをさせてください」

彼の憔悴しきった表情に何かを感じたのか、夫婦は黙って頷いた。

第三章 壁の向こうの真相

高村静江の部屋は、時間が止まった場所だった。埃っぽい空気の中に、古びた家具と、持ち主の生きた証が静かに佇んでいる。隼人は、遺族に指示されるまま、物をまとめ、箱に詰めていった。その作業は、彼にとって贖罪の儀式だった。

作業の途中、押し入れの奥から、布張りの古風な日記帳が数冊出てきた。遺族の男性は、「ああ、叔母は几帳面でしたから」と呟き、それをパラパラとめくった後、処分する物の山に無造作に置いた。

「もしよろしければ、それ、読ませていただけませんか」

隼人は、衝動的に言っていた。彼女がどんな思いであの音を立てていたのか、知らなければ前に進めない気がしたのだ。遺族は一瞬ためらったが、彼の真剣な眼差しに圧され、許可してくれた。

その夜、隼人は自室に戻り、日記のページを一枚一枚、震える手でめくっていった。そこには、静江の穏やかで、しかし深い孤独に満ちた日常が、丁寧な文字で綴られていた。夫に先立たれ、子供もいない彼女にとって、世界はあまりに静かで、広すぎたようだ。

そして、隼人がこの団地に越してきた半年前の日付のページに、彼の心を揺さぶる記述を見つけた。

『お隣に、若い男性が越してきた。夜遅くまでパソコンに向かっているようだ。カタカタというキーボードの音が、時折、壁を伝わって聞こえてくる。私と同じ、夜にしか息ができない人なのかもしれない』

隼人は息を呑んだ。彼女は、自分の存在に気づいていたのだ。迷惑に思うどころか、どこか親近感を覚えていた。

読み進めるうちに、核心にたどり着く。問題の、深夜二時のノック音についての記述だ。

『今日も二時になった。夫(あなた)との対話の時間。あなたが愛した港の汽笛のリズムを、こうして壁に刻む。トントン、トン、トントン。あれは、あなたが一番好きだった、横浜港へ入る大型貨物船の合図でしたね。この音を奏でていると、あなたが隣に座って、優しく微笑んでくれているような気がするのです』

衝撃だった。あの音は、SOSではなかった。誰かに向けた迷惑行為でもなかった。それは、亡き夫への愛の交歓であり、深い孤独を癒すための、彼女だけの神聖な儀式だったのだ。夫は、かつて港で働く信号手だったという。彼女は毎夜、夫との思い出の音を壁に響かせることで、その魂と対話していた。

隼人の目から、涙が止めどなく溢れた。自分は何という思い違いをしていたのだろう。老婆の孤独な狂気だと断じたあの音は、純粋な愛と追憶のソナタだった。

日記の最後の方は、隼人への言及が増えていた。

『お隣の若者も、きっと孤独なのだろう。深夜の静寂の中、壁の向こうで響くキーボードの音は、彼の戦いの音に聞こえる。私のこの音が、もし彼の耳に届いているのなら、伝えたい。あなたは一人ではない、と。この壁の向こうにも、同じ夜を生きる人間がいるのだと』

SOSだと思っていたのは、自分の方だったのかもしれない。無関心という壁の中に閉じこもり、他者との繋がりを求める心の声を無視していたのは、自分自身だった。静江は、隼人を責めてなどいなかった。むしろ、その孤独に寄り添おうとしてくれていた。価値観が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。自分が築き上げた壁は、外の世界から自分を守るものではなく、ただ自分自身を孤独にするだけの、冷たい檻でしかなかった。

第四章 静寂に響くアンサー

高村静江の部屋が空っぽになった日、隼人は遺族に彼女の日記のことを話した。彼女がどれほど夫を愛し、そして隣人である自分のことを気にかけてくれていたかを。遺族は驚き、目に涙を浮かべながら、「叔母のそんな一面、知りませんでした。教えてくれて、ありがとう」と深く頭を下げた。隼人は、初めて誰かのために行動できたという、温かい感覚に包まれた。

あの日を境に、隼人の世界は変わった。彼は、団地の住民たちに目を向けるようになった。朝、ゴミを出しに行く時には「おはようございます」と声をかけ、すれ違う人には会釈をした。最初は訝しげな顔をされたが、彼の続けるうちに、少しずつ挨拶が返ってくるようになった。

彼は、高村静江のような人を二度と出してはいけないと強く思った。無関心は、静かな暴力だ。自分にできることはないか。考え抜いた末、隼人は自分のスキルを活かすことにした。

彼は数週間かけて、団地の住民専用のシンプルなウェブサイトを構築した。自治会のお知らせや、回覧板の内容、簡単な伝言を書き込めるだけのものだ。さらに、高齢者でも使えるよう、ボタン一つで「元気です」という信号を登録した家族や自治会役員に送れる、安否確認を兼ねたアプリの試作品も作った。

自治会の会合でそれを提案した時、古参の役員たちは「インターネットなんて、わしらには分からん」と渋い顔をした。しかし、隼人は諦めなかった。一人ひとりに使い方を説明して回り、このシステムが、ただのデジタルツールではなく、人と人とを繋ぎ、見守るための「現代の井戸端」なのだと、自分の言葉で懸命に説いた。高村静江の話もした。彼の真摯な態度は、少しずつ頑なだった老人たちの心を溶かしていった。

ある晩、隼人は仕事を終え、静かに壁に耳を当てた。もちろん、もうあの音が聞こえることはない。完全な静寂がそこにあるだけだ。

しかし、その静寂は、もはや彼にとって不気味な空白ではなかった。壁の向こうには、別の部屋があり、別の人生がある。笑い声も、ため息も、寝息も、すべてがこの薄い壁一枚を隔てて存在している。その当たり前の事実に、彼は今、確かな温もりを感じていた。

あの音は、高村静江が奏でた愛のソナタだった。そして彼女は、隼人のキーボードの音を、孤独な若者が奏でる戦いのシンフォニーだと聴いていた。互いに見えないまま、音だけで繋がっていた、奇妙な隣人。

隼人は、壁に向かって、そっと呟いた。

「高村さん、聞こえますか。俺も、ここにいますよ」

それは誰にも聞こえない、彼だけのアンサーだった。コンクリートの壁は冷たいままだ。しかし、その向こうにいる誰かの体温を想像できるようになった今、この古びた団地は、隼人にとって初めて、温かい「我が家」になったのだった。