第一章 翡翠のかんざし

江戸の神田、裏通りに埃を被って佇む一軒の小さな仕事場。それが弥一(やいち)の営む「繕い屋」であった。割れた茶碗から、脚の折れた下駄まで、持ち込まれる品々を彼は黙々と元の姿に戻していく。その腕は確かで、継いだ箇所が分からぬほどの見事さだったが、弥一自身は影のように気配を消し、客とも必要最低限の言葉しか交わさなかった。

彼には秘密があった。物に触れると、その品が経てきた過去の情景や、持ち主の強い想念が、奔流のように流れ込んでくるのだ。喜び、悲しみ、怒り、愛憎。他人の記憶の洪水は、彼の心をかき乱し、疲弊させた。ゆえに弥一は、人と深く関わることを避け、ただ静かに、壊れた物を繕うだけの毎日を送っていた。

ある夏の日の午後、戸口に涼やかな鈴の音が鳴った。振り向くと、そこに立っていたのは、上質な縮緬(ちりめん)の着物をまとった武家の娘だった。年は十六、七だろうか。不安げに揺れる大きな瞳が、弥一をじっと見つめている。

「あの……こちらで、どんな物でも直していただけると伺いました」

娘は、千代と名乗った。彼女が袱紗(ふくさ)から取り出したのは、二つに折れた翡翠(ひすい)のかんざしだった。見事な細工が施された、値打ちのある品だ。

「母の、たった一つの形見なのでございます。どうか、元通りにしてはいただけませんでしょうか」

弥一は無言で頷き、かんざしを受け取るために手を伸ばした。ひやりとした翡翠が指先に触れた、その瞬間だった。

――ぐらり、と世界が揺れた。目の前に、切り立った崖の縁が見える。強い風が吹き荒れ、女の悲鳴が耳をつんざく。必死に何かに掴まろうとする白い手。そして、その手を冷たく振り払う、男の袖口。刹那、宙を舞うかんざし。崖下へ吸い込まれていく女の体。脳裏に焼き付いたのは、絶望と裏切りに彩られた、死の瞬間の鮮烈な記憶だった。

「……っ!」

弥一は思わず手を引いた。呼吸が荒くなり、冷や汗が背筋を伝う。

「どうかされましたか?」

心配そうに顔を覗き込む千代に、弥一はかろうじて首を振った。千代の母は、ひと月前に病で亡くなったと聞いていた。だが、このかんざしが語る記憶は、あまりにも違う。これは、事故ですらない。まぎれもない、殺人だ。

自分の平穏が、音を立てて崩れていくのを感じながら、弥一は目の前の少女の澄んだ瞳から、もう視線を逸らすことができなかった。

第二章 重なり合う影

あの日以来、弥一の日常は静かに侵食され始めた。仕事場に置かれたかんざしは、時折、断末魔の叫びを彼に聞かせた。弥一はその記憶から逃れるように仕事に没頭したが、千代の悲しげな面影が瞼の裏にちらついて離れなかった。

数日後、千代が再び弥一のもとを訪れた。

「まだ、かかりますでしょうか」

「……ああ。これは、手間のかかる仕事だ」

嘘だった。弥一の腕をもってすれば、数刻で繕えるはずだった。だが、真実をどう扱うべきか、答えが出ずにいた。

「このかんざしは……強い悲しみを宿しております。お気をつけなされ」

それが、弥一にできる精一杯の警告だった。千代は一瞬、はっとしたように目を見開いた。

「悲しみ……。母は、本当に病で亡くなったのでしょうか。父も、医者もそう申しますが、私にはどうにも……」

言葉を濁す千代の瞳には、ただの悲しみだけではない、疑念の影が差していた。

それから千代は、何かと理由をつけては弥一の仕事場に顔を出すようになった。母の思い出話をする彼女の横顔は、儚くも美しい。弥一は、自分の能力を呪いながらも、彼女のひたむきさに抗えなくなっていた。人の記憶の濁流に溺れることを恐れて心を閉ざしてきたが、この少女の純粋な想いは、固く閉じた彼の心の扉を、少しずつこじ開けていくようだった。

「力を、貸そう」

ある日、弥一はぽつりと呟いた。驚く千代に、彼は自分の能力のことは伏せたまま、こう告げた。

「そのかんざしには、何か特別な想いが込められているようだ。あんたの気が晴れるまで、付き合う」

弥一は、かんざしから流れ込む断片的な情報を手掛かりに、千代と共に調べ始めた。ビジョンに見えた「切り立った崖」は、千代の家の別荘の近くにあることが分かった。千代の母が亡くなったとされる日、彼女はその別荘に一人で滞在していたという。

かんざしの記憶は、犯人の全身を映してはくれなかった。見えたのは、女の手を振り払った男の袖口だけ。だが、その袖口から覗く逞しい腕は、明らかに武士のものであった。弥一は、千代の父である藤堂家に恨みを持つ者の犯行を疑った。千代の力になりたい。その一心で、彼は自ら忌み嫌ってきた他人の記憶の深淵へと、足を踏み入れていった。それは、自分の呪われた力が、初めて誰かのための光になるかもしれないという、淡い希望を伴う一歩だった。

第三章 紅の記憶

調査は難航を極めた。藤堂家を恨む人間を洗い出しても、決定的な証拠は見つからない。焦りが募る中、弥一はもう一度、全ての精神を集中させて、かんざしの記憶の奥深くへと潜る決意をした。

仕事場の戸を固く閉ざし、ろうそくの灯りだけを頼りに、弥一は翡翠のかんざしを両手で包み込んだ。目を閉じると、いつものように崖の上の光景が広がる。風の音、女の悲鳴、絶望の気配。彼はその濁流に耐え、さらに深く、記憶の源流へと意識を沈めていった。

――もっと鮮明な光景を。犯人の顔を。

その瞬間、新たなビジョンが閃光のように脳裏を貫いた。それは、事件の少し前の記憶。母屋の縁側で、千代の母が夫と口論している。

「あなた、これ以上罪を重ねるのはおやめください!公金に手を付けたことが露見すれば、お家は取り潰しにございますぞ!」

「黙れ!お前に何が分かる!」

声を荒げる男。その顔は、弥一も一度だけ遠目に見かけたことがあった。清廉潔白な人格者として知られる、千代の父、旗本の藤堂景信その人であった。

弥一は凍り付いた。まさか。そんなはずはない。尊敬する父が母を殺したなど、千代が信じるはずがない。だが、記憶は無慈悲に続く。

口論の末、景信は妻を別荘へと連れ出した。「二人で静かに話そう」という言葉を信じた妻を、彼は崖の上で突き落としたのだ。不正の証拠を掴み、自首を迫る妻が、邪魔になったから。袖口から見えた家紋は、紛れもなく藤堂家のものだった。

全身から血の気が引いていく。世界が反転するような衝撃だった。信じていた正義が、実は醜悪な偽善だった。弥一が千代のためにと追い求めた真実は、彼女の全てを破壊しかねない、あまりにも残酷な刃だった。

この事実を、どうやってあの少女に伝えろというのか。父を慕う娘に、「お前の父がお前の母を殺したのだ」と。それは真実を告げるという行為ではない。人の心を、魂ごと殺すに等しい。

弥一は工房の床にへたり込み、震える手で頭を抱えた。自分の能力が、これほどまでに人を不幸にするものだったとは。希望の光だと思った力は、結局、底なしの闇に通じる呪いでしかなかった。彼は、人生で最も重く、過酷な沈黙を強いられていた。

第四章 継がれる想い

数日後、弥一は千代を仕事場に招いた。彼の顔には、迷いを振り切ったような静かな覚悟が浮かんでいた。

「かんざしが、直った」

弥一は、継ぎ目がどこにも見えない完璧な姿に戻った翡翠のかんざしを、そっと千代の手に返した。そして、意を決し、静かに語り始めた。かんざしが見せた、あまりにも痛ましい記憶の全てを。

藤堂景信の名が出た瞬間、千代の顔から血の気が失せた。弥一の言葉が、鋭い刃となって彼女の心を切り刻んでいくのが分かった。話が終わる頃には、千代はただ茫然と虚空を見つめ、その美しい瞳からは大粒の涙がとめどなく溢れていた。父への敬愛、母への哀悼、信じていた世界の全てが、音を立てて崩れ落ちたのだ。

絶望に打ちひしがれる千代を見て、弥一の胸も張り裂けそうだった。だが、彼は言葉を続けた。

「だが、お母上が残したのは、無念だけではなかった」

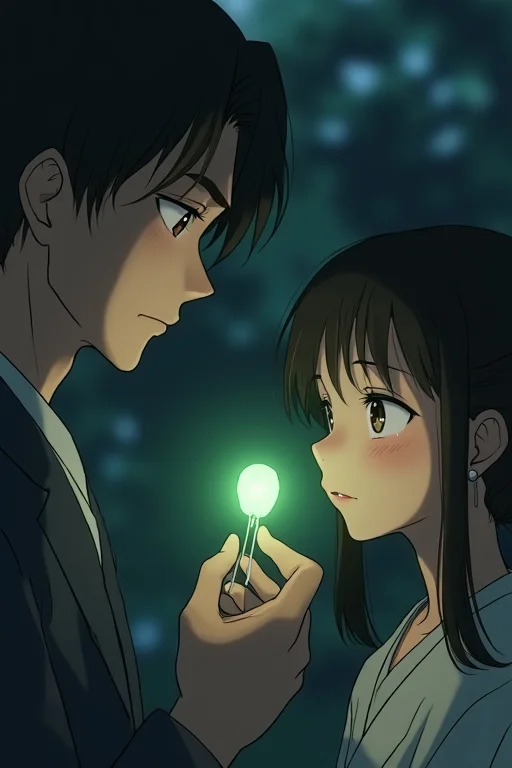

弥一はそう言うと、千代の手に置かれたかんざしの上に、そっと自分の手を重ねた。

「このかんざしには……あなたへの、深い愛情も宿っている。崖から落ちる、その最期の瞬間に、お母上は心の中で叫んでおられた」

弥一は目を閉じ、流れ込んでくる最後の記憶を、言葉に変える。

「――千代、強く、お生きなさい、と」

その言葉は、まるで亡き母の声そのもののように、千代の魂に直接響いた。彼女はわっと泣き崩れたが、それはもはや絶望だけの涙ではなかった。しばらくして、しゃくりあげながらも顔を上げた千代の瞳には、弱々しいながらも確かな光が宿っていた。

「私は……強く、生きます。母が、そう望むのなら」

彼女は、父の罪を公にすることをしなかった。それは、母が愛し、守ろうとした「藤堂の家」を、今度は自分が守り抜くという決意の表れだった。父の罪という十字架を、その細い背に一人で背負い、家名を汚さず、強く生きていく。それが、母の最期の想いに応える、唯一の道だと悟ったのだ。

深々と頭を下げて去っていく千代の後ろ姿を、弥一は黙って見送った。

一人残された仕事場に、夕暮れの茜色の光が差し込んでいる。弥一の心は、不思議なほどの静けさと、そして胸の奥に灯るような、微かな温かさに満たされていた。彼は、自分の呪われた力が、初めて人の心を救ったのかもしれないと感じていた。壊れた物を繕うだけではない。物の記憶を介して、人の心をも繕うことができたのだ。

弥一は、壁に掛かった古い鑿(のみ)を手に取った。それは、彼に技術の全てを教えてくれた、亡き師匠の形見だった。鑿の冷たい鉄に触れると、師匠の節くれだった温かい手の感触と、いつか言われた言葉が、心の内に蘇るようだった。

『弥一。お前のその手は、ただの職人の手じゃねえ。人を、幸せにするための手だ』

弥一の口元に、いつから忘れていたのかも思い出せないほど、久しぶりに柔らかな笑みが浮かんだ。彼の繕い屋としての本当の仕事は、あるいは、まだ始まったばかりなのかもしれない。