第一章 ノイズレス・ブルー

水島蓮(みずしま れん)の手首で、ウェアラブルデバイスが静かに青い光を放っていた。ディスプレイに表示された数字は『94.2』。完璧な安定軌道を示す、理想的な幸福スコアだ。蓮が所属する政府機関「厚生最適化局」が推奨する「シティズン・ウェルネス」の模範。このスコアが、蓮の人生そのものだった。高級マンションの入居審査、予約困難なレストランの優先権、そして局内での評価。すべてがこの青い光に支配されている。

蓮の世界は、ノイズのない静謐な青色に満ちていた。街角のサイネージは、人々の幸福スコアに応じてパーソナライズされた広告を映し出す。スコアが高い者には夢のようなバカンスの映像を、低い者にはメンタルケア・サプリメントのCMを。人々はすれ違いざまに互いのデバイスを無意識に確認し、相手の「価値」を瞬時に判断する。それが当たり前の社会。蓮はこの秩序と平穏を愛していた。人間の不安定な感情を客観的な数値に置き換え、最適化する。これほど合理的で美しいシステムはないと信じていた。

その日、蓮に新たな指令が下された。異例ずくめの案件だった。

「対象識別番号7B-341。氏名、安斎宗一郎。年齢、78歳。彼を『正常化』しなさい」

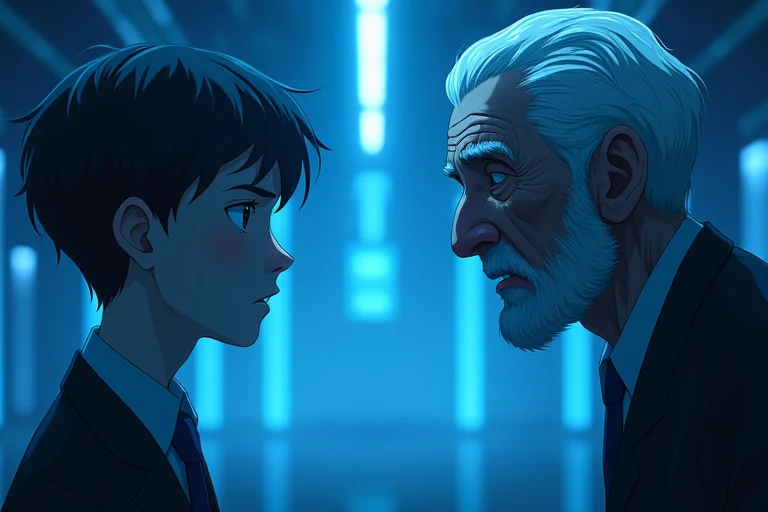

上司の冷徹な声が、防音仕様のオフィスに響く。モニターに表示された安斎のデータを見て、蓮は眉をひそめた。幸福スコア『8.7』。ありえない数値だった。しかも、過去五年間にわたり、この絶望的な低空飛行を維持しているという。

システム上、スコアが30を下回れば自動的に精神衛生局の介入対象となるはずだ。重度の鬱、反社会的傾向、あるいは生命の危機。だが、安斎の行動ログには何の異常も見られない。ただ静かに、都心から忘れられたような古い地区で、年金暮らしを送っているだけ。

「彼は、あらゆる介入プログラムを拒否し続けている。カウンセリング、環境改善提案、幸福促進薬の投与…すべてだ。君の完璧なスコアと論理的な説得能力で、彼の頑なな心をこじ開けてほしい。これは、システムの完全性を証明するためのテストでもある」

蓮は背筋を伸ばし、淀みなく答えた。「承知いたしました。必ず、対象を最適化してみせます」

モニターに映る老人の、穏やかとも諦念ともつかぬ顔を見つめながら、蓮は奇妙な違和感を覚えていた。それは、完璧に調律された彼の世界に紛れ込んだ、初めての不協和音。なぜ、これほどの低スコアで、人は「普通」に生き続けられるのか。その謎が、蓮の整然とした思考回路に、小さな、しかし無視できないさざ波を立て始めていた。

第二章 計測不能な男

安斎宗一郎の住むアパートは、空気が止まったような古い街区にあった。最新鋭のスマートシティから切り離された、時間の澱が溜まる場所。錆びた鉄の階段を上り、蓮がドアをノックすると、ゆっくりと扉が開いた。そこに立っていたのは、データで見た通りの、深く皺の刻まれた老人だった。

「厚生最適化局の水島です」

蓮が身分証を提示すると、安斎はかすかに微笑んだように見えた。

「ああ、またお役所の方かね。まあ、入りなさい」

通された部屋は、驚くほど整頓されていた。壁一面の本棚、使い込まれたアナログレコードのプレーヤー、そして窓辺には、陽光を浴びて生き生きと葉を伸ばす観葉植物。不幸の気配などどこにもない。むしろ、そこには静かで満ち足りた時間が流れていた。

蓮はマニュアル通りにカウンセリングを開始した。

「安斎さん、あなたのスコアは極めて低い水準にあります。これは、あなたの心身が深刻なストレスに晒されているサインです。我々はあなたを助けたい」

安斎は、ゆっくりと紅茶を淹れながら、穏やかに言った。

「助け、かね。わしは別段、困ってはいないが」

「ですが、そのスコアでは社会的なサービスも制限されます。公共交通機関の割引も、医療費の補助も受けられない。不便ではありませんか?」

「歩けばいい。幸い、足はまだ動くんでな。それに、病気というやつは、いつか誰もがするもんだ」

老人の言葉は、蓮のロジックをことごとくすり抜けていく。蓮は焦りを感じ始めた。彼の完璧な理論武装が、まるで暖簾に腕押しだった。手首のデバイスが、ストレスを検知して微かに振動する。スコアが93.8にわずかに下がった。

それから蓮は、週に三度、安斎のもとへ通った。ある時は、最新のVRヒーリングプログラムを提案し、ある時は、栄養バランスを最適化するフードデリバリーサービスを案内した。しかし、安斎は決して首を縦に振らなかった。ただ、蓮に自身の育てたハーブで淹れた茶を振る舞い、古いジャズのレコードを聴かせるだけだった。

レコードから流れる、ざらついたノイズ混じりのサックスの音色。それは、蓮が普段聴く、アルゴリズムによって生成された完璧な調和を持つ音楽とは全く異質だった。どこか物悲しく、それでいて温かい。蓮は知らず知らずのうちに、その音に耳を澄ませていた。

「水島さん」と、ある日、安斎が言った。「君のその青い光は、本当に君自身のものかね?それとも、光らせるために君がいるのかね?」

その言葉は、槍のように蓮の胸を貫いた。考えたこともない問いだった。恋人と食事をする時も、友人と談笑する時も、常にスコアを意識していた。相手を失望させないように、場の空気を最適化するように、自分の感情さえもコントロールしてきた。悲しみや怒りは、スコアを下げるだけのノイズとして処理してきた。

その夜、蓮は一人、自室で手首のデバイスを見つめた。94.2。静かで、冷たい、完璧な青。だが、安斎の問いが頭から離れない。この数字は、一体「何」を測っているのだろうか。蓮の心に、これまで感じたことのない種類の空虚感が静かに広がり始めていた。

第三章 境界線の向こう側

蓮は、禁じ手を使うことにした。局のメインフレームに特殊なアクセス権限で侵入し、安斎宗一郎の封印された経歴データを引き出したのだ。モニターに表示された情報に、蓮は息を呑んだ。

『安斎宗一郎:元・厚生科学省 主任研究員。「市民幸福度計測システム」基礎理論設計者』

全身から血の気が引いていくのが分かった。自分が信奉してきたシステムの、創造主。その男が、なぜ。震える指でさらにデータを追うと、一枚の論文が見つかった。『計測不能領域における人間性の保存について』と題された、安斎がシステム導入直前に発表し、握りつぶされた論文だった。

そこに書かれていたのは、衝撃的な内容だった。安斎は、システムが人間の根源的な感情、特に「悲しみ」「苦悩」「切なさ」といった、いわゆるネガティブな感情の持つ価値を完全に無視していることを警告していた。それらの感情は、人を深くし、他者への共感を育み、創造性の源泉となる。それを単なる「不幸」として排除し、高いスコアを維持することだけを至上命題とする社会は、表面的には平穏でも、内面的には脆弱で、感情のグラデーションを失った無味乾燥なものになるだろう、と。

論文の最後は、こう締め括られていた。「真の幸福とは、幸福でない状態を知って初めて、その輪郭を捉えることができる。光は、闇があってこそ輝くのだ」

翌日、蓮は半ば無意識に安斎のアパートへ向かっていた。手首のデバイスは90.1まで落ち込んでいる。もはや、どうでもよかった。

「あなたが…このシステムの…」

部屋に入るなり、蓮は言葉を詰まらせた。安斎はすべてを察したように、静かに頷いた。

「わしは、間違いを犯した。良かれと思って、人の心を数字に置き換えてしまった。だが、魂の重さは測れんよ。システムは、幸福の『状態』は測れても、幸福に至るまでの『道のり』や、不幸の中に見出す『意味』までは測れない」

安斎は、窓辺に置かれた一輪挿しの花を指さした。少し萎れかけた、青いリンドウだった。

「この花は、もうすぐ枯れる。その儚さを美しいと感じる心。雨の音に、過ぎ去った日を思い出して少しだけ寂しくなる気持ち。そういう、数字にならないものの中にこそ、わしは豊かさを見出す。だから、わしは自らこのシステムから降りた。スコアの低い人間として、ただ、在りのままを感じて生きていくことを選んだのだ」

その瞬間、蓮の脳裏に、数年前に恋人に別れを告げられた日の記憶が蘇った。胸が張り裂けそうだったのに、彼は無理に笑顔を作り、「君の幸せを願っているよ」と完璧な応答をした。デバイスのスコアは、ほとんど下がらなかった。局のカウンセラーは、彼の「成熟した対応」を褒め称えた。だが、本当は泣きたかったのだ。みっともなく、叫び出したかったのだ。あの時、自分が殺してしまった感情の痛みが、今になって生々しく蘇る。

「…僕は、ずっと怖かったのかもしれない」

蓮は、絞り出すように言った。

「スコアが下がることが。人から『不幸』だと思われることが。だから、何も感じないように、心を青く塗りつぶしてきた…」

涙が、頬を伝った。温かい雫が、手首のデバイスの上に落ちる。ディスプレイの数字が激しく点滅し、急降下を始めた。85、72、60、そして、ついに48.9で止まった。初めて見る、危険水域を示すオレンジ色の光。

同僚からの軽蔑の眼差し、失われるであろう特権、約束された未来。すべてが崩れ去っていく。だが、不思議なことに、蓮の心は嵐が過ぎ去った後の空のように、静かに澄み渡っていた。重い鎧を脱ぎ捨てたような、途方もない解放感。

蓮は厚生最適化局に辞表を提出した。報告書には、ただ一言、「対象は、計測システムの境界線の向こう側にいる」とだけ記した。

数週間後、蓮は再び安斎のアパートの前に立っていた。手首にはもう、デバイスはない。わずかな退職金で買った、安っぽいアナログの腕時計が時を刻んでいる。

ドアを開けた安斎は、何も言わずに蓮を招き入れた。蓮は、安斎が手入れする小さなベランダの庭に出て、黙って土に触れた。ひんやりとして、湿った土の匂い。遠くで聞こえる電車の音。空を流れていく雲。

すべてが、数字では表せない、ありのままの感触と色彩を持っていた。

幸福とは何か。その答えはまだ分からない。だが、蓮は今、自分の足でその答えを探す旅を始めようとしていた。スコアという名の地図を持たず、ただ、心のコンパスだけを頼りに。

安斎の庭に咲く名も知らぬ白い花が、風に小さく揺れていた。