第一章 影打つ依頼人

江戸の片隅、夕暮れの影が長く伸びる頃、俺の工房を訪れる者は少ない。俺――刻夜(ときや)は、「時の鋳物師」を生業としている。人の記憶、その温もりや悲しみを、掌に収まるほどの小さな金属に鋳込む。それが俺の仕事だ。客は大概、忘れたくない思い出を永遠の形にしたいと願う者ばかり。しかし、その日訪れた女は違った。

煤けた引き戸がからりと音を立て、現れたのは上等な友禅の着物をまとった武家の娘だった。年は二十歳前後か。整った顔立ちには、年の頃に似合わぬ深い憂いが影を落としていた。

「こちらが、時の鋳物師、刻夜様でございますか」

鈴を転がすような声だったが、その響きはどこか硬い。俺は火鉢の前に胡座をかいたまま、無言で頷いた。

「お頼みしたい儀がございます」

娘――小夜(さよ)と名乗った――は深々と頭を下げ、懐から古びた銀の懐中時計を取り出した。舶来の、精巧な細工が施された逸品だ。

「父上の記憶を、鋳造していただきたいのです」

その言葉に、俺は初めて顔を上げた。

「旦那の記憶を? あんたのではなく?」

「はい。父は三年前に病を患い、今では己が何者であったかすら、おぼろげにしか覚えておりませぬ。ただ、この時計だけは片時も手放さないのです。この時計にまつわる、父の最も大切な記憶を形にしてはいただけませぬか」

常ならざる依頼だった。記憶の鋳造は、その記憶の持ち主自身の魂の熱を借りて行うもの。第三者が持ち込んだ記憶の残滓からでは、歪で不確かな影しか鋳込むことはできない。

「できん相談だ。持ち主がいなくては、魂のありかが分からん。井戸の底から月を掬おうとするようなものだ」

俺は無愛想に言い放ち、火鉢の炭に目を落とした。だが、小夜は諦めなかった。

「そこをどうか。父は、ただ虚ろに庭を眺めて一日を終えるばかり。もう一度、父上に笑顔を取り戻したいのです。父が幸せであった証を、この手に」

その声は震えていた。俺は舌打ちし、仕方なく懐中時計に手を伸ばした。ひやりとした銀の感触が指先に伝わる。蓋を開けると、止まったままの針が静かに時を刻んでいた。目を閉じ、全神経を指先に集中させる。

――微かだ。だが、確かに感じる。長い年月をかけて染み込んだ、持ち主の想いの残滓が。それは、陽だまりのような温かさと、心の奥底を凍らせるような冷たさが混じり合った、奇妙な感触だった。俺の指が、かすかに震えた。

これほどの強い想いが宿る品は、そうはない。俺自身の、靄のかかった過去のように、空虚な心に、その複雑な記憶の残滓がさざ波を立てた。

「……引き受けよう。ただし、上手くいく保証はない。鋳込むのは、あくまで記憶の影だ」

俺の言葉に、小夜の顔がぱっと明るくなった。その表情に、なぜか胸の奥がちくりと痛んだ。俺は、他人の幸せな記憶を鋳込むたびに、己の空っぽの器を突きつけられるような気がしてならなかった。

第二章 虚ろなる器

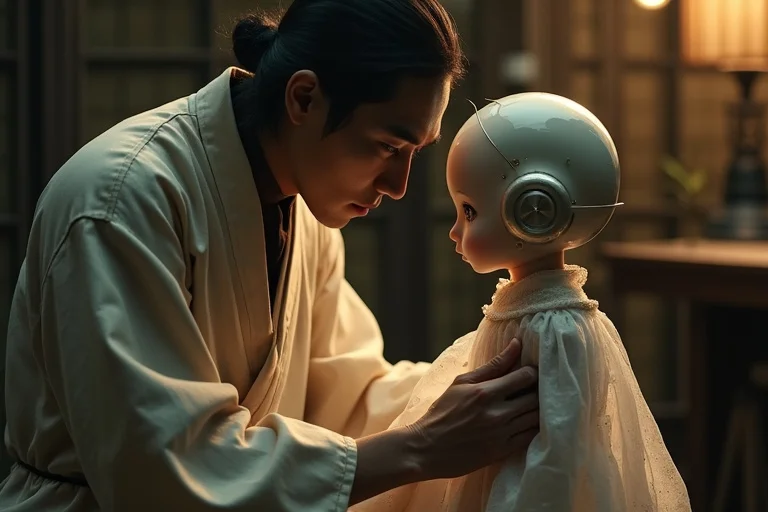

数日後、俺は小夜に案内され、彼女の父、宗助(そうすけ)が暮らす立派な武家屋敷を訪れた。宗助は元勘定方の役人で、かつては切れ者として知られていたという。しかし、縁側で庭を眺めるその老人は、まるで抜け殻のようだった。その目は何も映しておらず、小夜が「お父様」と呼びかけても、緩慢に顔を向けるだけだった。

俺は小夜から、宗助の思い出を丹念に聞き出した。若い頃に好んで吹いた尺八の音色、小夜が幼い頃に二人で眺めた夏祭りの花火、亡き妻が好きだった桔梗の花。それらの断片的な情景を頼りに、俺は工房でいくつかの鋳物を作った。尺八の音色を模した小さな銀の鈴、花火の刹那の輝きを写し取った銅の欠片、桔梗の花びらを象った錫の細工。

一つ一つは、俺の技術の粋を集めたものだった。記憶の残滓を核に、小夜の言葉という糸で形を紡ぎ出す。しかし、それらを宗助の前に差し出しても、彼の心は微動だにしなかった。彼は鋳物を手に取り、ただ不思議そうに眺めるだけで、すぐに興味を失ってしまう。その虚ろな瞳は、俺が作り出した仮初めの記憶の輝きを、あっさりと通り過ぎていった。

「なぜ……。こんなにも、父が愛したもので満ちているのに」

小夜は膝の上で固く拳を握りしめ、声を落とした。その肩は小さく震えていた。

俺は何も言えなかった。鋳物師として、これほどの無力感を味わったことはない。俺が鋳込んでいるのは、所詮、他人の物語の写し絵に過ぎない。その物語の本当の温かみや手触りは、決して再現できないのだ。

その夜、工房に戻った俺は、一人で冷たい酒を呷った。壁には、これまで俺が鋳込んできた失敗作や、試しに作った名もなき形の金属がいくつも掛けられている。他人の思い出を形にするたび、俺自身の記憶の空白が、より一層際立つようだった。俺には、鋳込むべき過去がない。物心ついた時から、俺は独りだった。刻夜という名も、拾ってくれた親方がつけてくれたものだ。俺の魂は、持ち主を失った器のように、ただ虚ろで冷たい。

宗助の姿が、俺自身の未来と重なって見えた。記憶を失い、ただ静かに世界から乖離していく。それは、死よりもなお深い孤独ではないだろうか。俺は小夜の依頼を、いつしか自分の問題として捉え始めていた。あの懐中時計に宿る記憶の正体は何なのか。それを解き明かさなければ、俺は、そして宗助も、永遠に虚ろな器のままだ。

第三章 時計仕掛けの真実

俺は最後の望みを賭け、再び宗助の懐中時計と向き合った。もう一度、あの記憶の残滓の源を探る。指先でなぞるだけでは足りない。俺は意を決し、鋳物師が使う精密な道具を手に取った。小夜には悪いが、この時計を分解させてもらう。

小さなネジを一つ一つ外し、蓋を開け、歯車を慎重に取り除いていく。月の光だけが頼りの、息詰まるような作業だった。そして、時計の心臓部、テンプと呼ばれる部品の下に、それを見つけた。厚紙に包まれた、米粒ほどの歪な金属片。それは、明らかに時計の部品ではなかった。誰かが意図的に隠したものだ。

俺はそれを、震える指でつまみ上げた。その瞬間、凄まじい奔流が俺の脳髄を焼き尽くした。

――燃え盛る炎。人々の悲鳴。血の匂い。若い武士の絶望に満ちた顔。彼は帳簿を握りしめ、藩の重役の不正を告発しようとしていた。だが、その企ては露見し、口封じのために屋敷に火が放たれた。愛する妻と、まだ幼い息子が、炎の中に……。

武士――若き日の宗助――は、燃え盛る屋敷の中から、かろうじて息子だけを救い出した。しかし、息子は高熱に浮かされ、すべてを忘れてしまった。宗助は追手から逃れるため、そして何より、息子に復讐という呪いを背負わせないために、息子を遠い寺に預け、自らは過去を捨てて別人として生きる道を選んだ。この金属片は、その地獄の夜、妻が握りしめていた簪(かんざし)の一部だった。宗助は、すべての記憶をこの小さな欠片に「鋳込み」、時計の奥深くに封印したのだ。

あまりの衝撃に、俺は呼吸もできずに床に手をついた。頭が割れるように痛い。あの炎、あの悲鳴、あの絶望。それは、他人の記憶ではなかった。俺自身の、封じられていた記憶だった。

俺が、宗助の息子だった。

高熱で記憶を失い、寺に預けられ、やがて鋳物師の親方に拾われた……。俺の空白だった過去が、一瞬にして灼熱の記憶で満たされた。小夜は、宗助が過去を捨てた後に再縁した妻との間にできた娘。俺とは腹違いの妹にあたる。彼女はこの事実を何も知らない。

父は、俺を守るために、自ら記憶を封じたのだ。病は、その長年にわたる精神の重圧が引き金となったのだろう。俺が作っていた仮初めの記憶の鋳物が、彼の心に響かなかったわけだ。彼の魂は、この時計の奥底で、たった一つの真実の記憶と共に眠っていたのだから。

憎しみ、悲しみ、そして父の深い、深い愛情。あまりにも巨大な感情の渦が、俺の空虚な器の中で荒れ狂っていた。

第四章 時の鳥

翌日、俺は再び宗助の屋敷を訪れた。顔を合わせた小夜は、俺の憔悴した顔を見て息を飲んだ。

「刻夜様、どうかなさいましたか……?」

「……見つかった。旦那の大切な記憶が」

俺は懐中時計を彼女に差し出した。時計は元通りに組み直してある。

「しかし、これは鋳物にはできん。あまりに強く、あまりに重い記憶だ。無理に形にすれば、旦那の魂が砕けてしまう。このまま、時計の中で静かに眠らせておくのが一番だ」

俺は、父が守ろうとしたものを、壊すわけにはいかなかった。真実を告げることは、小夜の幸せを、そして父の願いを裏切ることになる。

小夜は戸惑いながらも、俺の真剣な眼差しに何かを察したようだった。彼女は時計を受け取ると、縁側に座る父の元へ歩み寄り、その手にそっと握らせた。宗助は、いつものように虚ろな目で時計を見つめた。だが、その指が時計の冷たい感触を確かめるように撫でた瞬間、彼の口元に、本当に微かな、だが確かな笑みが浮かんだように見えた。

その表情を見て、小夜の目から一筋の涙がこぼれ落ちた。

「……ありがとうございます。それで、十分でございます」

彼女は深く、深く頭を下げた。

工房に戻った俺は、夜通し火を起こし、炉に鉄をくべた。そして、初めて自分のために、鋳物を作った。灼熱の記憶の中から、かき集めた断片。炎に包まれる前、父と母に抱きしめられた温かい感触。笑い声。おぼろげだが、確かに俺の中にあった、失われたはずの家族の記憶。

夜が明け、型から取り出したそれは、翼を広げようとする、歪な形をした小さな鳥だった。完璧な形ではない。だが、それは紛れもなく、俺自身の物語の始まりを告げる形をしていた。

俺は復讐の道を選ばない。父が、記憶を封じてまで俺に与えようとした「未来」を生きる。時の鋳物師として、人々の喜びも悲しみも、そのすべてを鋳込みながら。

俺は出来上がったばかりの、まだ温かい鳥の鋳物を固く握りしめた。空っぽだった器に、確かな重みが宿っていた。工房の窓から差し込む朝日は、かつてないほど眩しく、世界が新しい色で輝いているように見えた。