第一章 輝度と窒息

俺の目には、人が放つ光が見える。それは生命の灯火などという詩的なものではない。もっと無慈悲で、残酷な指標だ。他者から発せられる微細な光の「輝度」。それは、その人物がこの社会においてどれほどの「存在価値」を持つかを示している。

人々は手首に埋め込まれた生体チップによって、自らの「社会貢献時間」を管理されている。その数値に応じて、一日あたりに呼吸できる酸素の総量が決まるのだ。高層ビル群の隙間から見える空は、いつも薄いフィルターをかけたように灰色で、大気は管理システムの厳格な配給なしには生きられないほど汚染されていた。

街を行き交う人々は、誰もが光の輪郭をまとっていた。社会システムの中枢を担うエリートたちは、眩いばかりの純白の光を放ち、悠々と深い呼吸を繰り返している。一方で、日雇いの労働者や社会の周縁に追いやられた者たちの光は、まるで風前の灯火のように弱々しく揺らめいていた。彼らの浅く、苦しげな呼吸音が、この街の澱んだ空気の中に絶えず混じっている。俺はポケットに手を突っ込み、彼らの光から目を逸らした。この能力は、祝福ではなく呪いだ。人の価値が可視化される世界で、見て見ぬふりをすることは、息をすることと同じくらい難しい。

今朝、清掃ドローンが通り過ぎた後の湿った歩道で、一人の老人が壁に寄りかかって喘いでいた。彼の光は、ほとんど消えかかっていた。くすんだ灰色のオーラが、彼の痩せた身体の周りで力なく明滅している。誰も彼に目を向けない。貢献時間を満たせなかった者は、静かに酸素供給を絶たれる。それがこの世界の法則だった。俺はただ、唇を噛み締め、その場を通り過ぎることしかできなかった。彼の光が完全に消える瞬間を、俺は見たくなかった。

第二章 揺らぐ光彩

「リク、またそんな顔してる」

声に振り向くと、マヤがそこにいた。彼女は路地裏の壁に、スプレーで巨大な翼を描いている最中だった。絵の具のツンとした匂いが鼻をつく。かつて彼女が放つ光は、何にも縛られない自由な魂を象徴するかのように、鮮やかな虹色に輝いていた。社会貢献度という尺度では測れない、奔放で力強い光。だが、今の彼女の光は違った。その虹色のスペクトルは色褪せ、全体的に輝度が落ち、まるで水の中に沈んでいく夕日のように頼りなく揺らいでいた。

「この壁画が終わったら、貢献時間がまたマイナスになる」

マヤは息を整えながら言った。彼女の肩が、浅い呼吸でかすかに上下している。

「分かってるさ。でも、描かずにはいられない」

彼女の活動は、システム上では「非生産的行為」と見なされる。貢献時間は増えず、酸素は減る一方だ。最近、彼女の光の減衰は特に激しい。それは単に貢献時間が足りないというレベルではない。何かもっと根源的なものが、彼女の存在そのものから削り取られているような、不吉な感覚があった。

「どうして……どうして、君みたいな人間の光が消えかけてるんだ」

俺の口から、抑えきれない言葉が漏れた。

マヤは一瞬驚いたように目を見開いたが、すぐに寂しげに微笑んだ。

「みんなそうだよ、リク。価値がないって言われ続けたら、本当に自分が価値のない存在みたいに思えてくる。息をするのにも、理由がいる世界だから」

彼女の言葉が、冷たい針のように胸に突き刺さる。そして俺は気づいた。この現象はマヤだけではない。この数週間で、貢献度が低いとされる階層の人々の光が、一様に、急速にその輝きを失い始めているのだ。まるで、目に見えない何者かが、彼らの存在そのものを世界から消し去ろうとしているかのように。

第三章 透明な欠片

マヤを救いたい。その一心で、俺は祖父の遺品箱の奥底にしまい込んでいた小さな木箱を開けた。中には、掌に収まるほどの『透明な結晶の欠片』が静かに横たわっていた。祖父の遺言によれば、これは「真実を映す石」だという。これを使えば、俺にしか見えない「存在価値の光」を、一時的に他者にも可視化できるらしい。

俺は反政府組織「アルゴス」のリーダー、カイに会うことを決意した。彼は、この管理社会の欺瞞を暴こうと活動している唯一の希望だった。薄暗い地下水道の奥にあるアジトの空気は、湿った土と錆びた鉄の匂いがした。カイは俺の話を、鋭い目で黙って聞いていた。

「人の存在価値が光として見える、か。詩的な妄想だな」

カイは冷ややかに言った。彼の光は、研ぎ澄まされた鋼のような、硬質で強い光を放っている。

「妄想じゃない。見せることができる」

俺は結晶の欠片を握りしめた。

「街を見てくれ。光が消えかけている人々がいる。彼らはただ酸素を失っているだけじゃない。存在そのものが、この世界から拒絶されているんだ」

カイはしばらく俺の目をじっと見つめていたが、やがて重々しく頷いた。

「……分かった。お前の言う『光』とやらを見せてもらおう。だが、もしこれが戯言なら、お前は二度と地上へは戻れないと思え」

その言葉は脅しだったが、彼の光の奥に、わずかな好奇心と、世界への深い憂いが揺らめいているのを俺は見逃さなかった。この男なら、あるいは。俺は賭けるしかなかった。

第四章 共有された絶望

翌日、俺たちは街を見下ろす廃ビルの屋上にいた。カイと彼の数人の部下、そして俺。眼下には、光の強弱が入り乱れる人々が蟻のように蠢いている。俺は結晶の欠片をカイに手渡した。

「これを握って、俺が見ているものを想像してくれ」

カイは半信半疑のまま、結晶を握りしめた。俺は意識を集中させ、マヤのアトリエがある路地裏で、今まさに壁画を描いている彼女の姿に焦点を合わせた。彼女の光は、昨日よりもさらに弱々しく、今にも消え入りそうだ。

「……ッ!」

隣でカイが息を呑む音が聞こえた。彼の顔から血の気が引いている。

「なんだ、これは……。あの女の光が……消えていく……」

彼の声は震えていた。俺が見ているものが、彼にも見えている。

「他の連中もだ……下の通りを歩いている者たちの光も、まるで……吸い取られているように……」

その瞬間だった。俺の手の中にあったもう一つの欠片が、ピシリ、と微かな音を立ててひび割れた。同時に、得体の知れない喪失感が全身を駆け巡る。まるで、世界の土台がほんの少しだけ軋んだような、不快な感覚。

直後、眼下の光景が変貌した。カイが見た絶望に呼応するかのように、街のあちこちで、弱々しい光を放っていた人々が、連鎖反応のように一斉に輝度を失い始めたのだ。悲鳴にも似た喘ぎ声が、あちこちから聞こえ始める。酸素供給量が、リアルタイムで急激に減少しているのだ。俺たちが共有した絶望が、世界の崩壊の引き金を引いてしまったかのようだった。

「リク、貴様、一体何をした!」

カイが俺の胸ぐらを掴んだ。だが、彼の目には怒りよりも深い恐怖が浮かんでいた。俺たちが見たものは、個人の問題ではなかった。これは、この世界全体の、静かなる終焉の始まりだった。

第五章 集合的共感の正体

「これは『透明な資源』の枯渇だ」

アジトに戻ったカイは、古いサーバーを前に呟いた。彼はハッキングで、都市管理システムの最深層にアクセスを試みていた。画面には、理解不能な文字列とグラフが滝のように流れている。

「この世界の酸素供給システムは、大気汚染とは別の、ある種のエネルギー資源に依存している。公式には発表されていない、透明な資源だ。それが今、急速に枯渇している」

俺は結晶のひびを見つめた。あの時感じた喪失感。あれは、この「透明な資源」が消費される感覚だったのだ。俺たちが光を共有し、絶望を感じたことで、資源はさらに失われた。

カイの指が止まる。彼は画面の一点を食い入るように見つめていた。そこには、システムの設計思想に関する、初期開発者のメモらしきものが残されていた。

「……なんだ、これは……。『集合的無意識における共感総量が、世界の存続基盤エネルギーに変換される』……?」

謎の言葉だった。だが、俺の頭の中で、バラバラだったピースが繋がっていく感覚があった。俺が見ていた「存在価値の光」。それは、人々が互いの存在を、無意識のうちに認め、許容し、感じ合うことから生まれるエネルギーの可視化された姿だったのではないか。

「『集合的共感のエネルギー』……それが『透明な資源』の正体だ」

俺は呟いた。

社会が「貢献度」という冷たい数値で人々を評価し、価値のない人間を切り捨て始めた。人々は他者を競争相手としか見なくなり、無関心になり、見下すようになった。その結果、人々が互いに向け合う無意識の共感は失われ、エネルギーは枯渇した。光の減衰は、共感を失った魂の叫びだったのだ。そして、社会貢献度が低いとされる人々は、最も他者からの共感を得られにくい存在だった。だから彼らから先に、光が消えていったのだ。

「馬鹿な……」カイが呻いた。「我々はこの世界を、自らの手で窒息させていたというのか」

第六章 ただ、息をさせて

もう時間はない。システムの予測では、あと数時間で資源は臨界点を下回り、連鎖的なシステムダウンによって、都市全体の酸素供給が停止する。それは、階級に関係ない、全住民の死を意味していた。

「リク、どうする」

カイの問いに、俺の答えは一つしかなかった。

「システムを、壊す」

俺たちは中枢サーバーへと向かった。警報が鳴り響き、防衛ドローンが迫る中、カイと彼の仲間たちが道を開く。俺はただ、システムの物理的なコアを目指して走った。

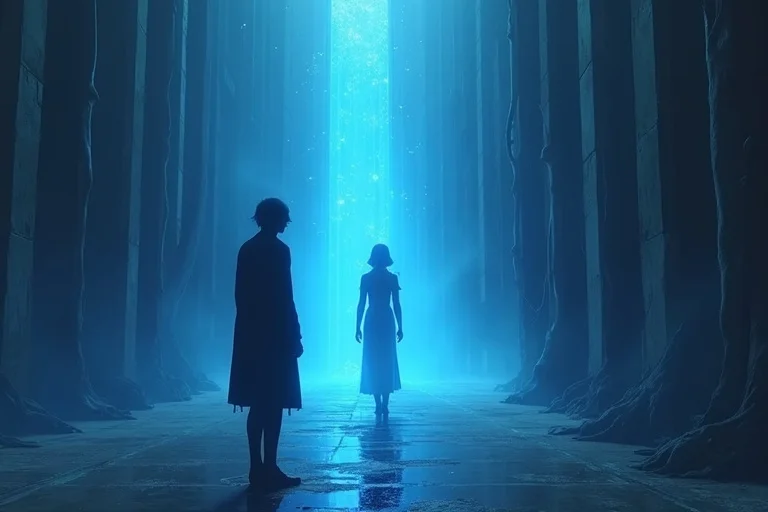

コア・ルームの冷たい空気が肌を刺す。巨大な球体の制御装置が、不気味な青い光を放っていた。俺は、最後の力を振り絞り、祖父の結晶をそこに叩きつけた。

世界が、一瞬だけ白に染まった。

衝撃と共に、俺の視界からあらゆる光が消え失せた。人々を包んでいた輝度の輪郭が、まるで幻だったかのように消え去る。もう誰が強い光を持ち、誰が弱い光なのか、俺には分からない。能力は失われたのだ。

同時に、街中に響いていた苦しげな呼吸音が、次第に穏やかなものへと変わっていくのが分かった。手首のチップは機能を停止し、人々は初めて、何の条件もなく、ただ深く、空気を吸い込むことができた。

俺は廃墟と化した街を見下ろした。人々は戸惑い、空を見上げ、胸いっぱいに空気を吸い込んでいる。マヤもきっと、どこかで新しい空気を吸っているだろう。

俺たちは世界の崩壊を一時的に食い止めた。しかし、それは救いではないのかもしれない。価値の尺度が消滅したこの世界で、人々はどう生きるのか。新たな混乱と闘争が始まるだけかもしれない。

それでも。

俺は、自分の息が深く、穏やかであることに気づいた。隣に立つカイの表情は見えない。だが、彼の呼吸もまた、静かだった。

不確かな未来が、今、始まった。俺はただの人間として、その始まりの空気を、ゆっくりと肺に満たした。