第一章 灰色のシンフォニー

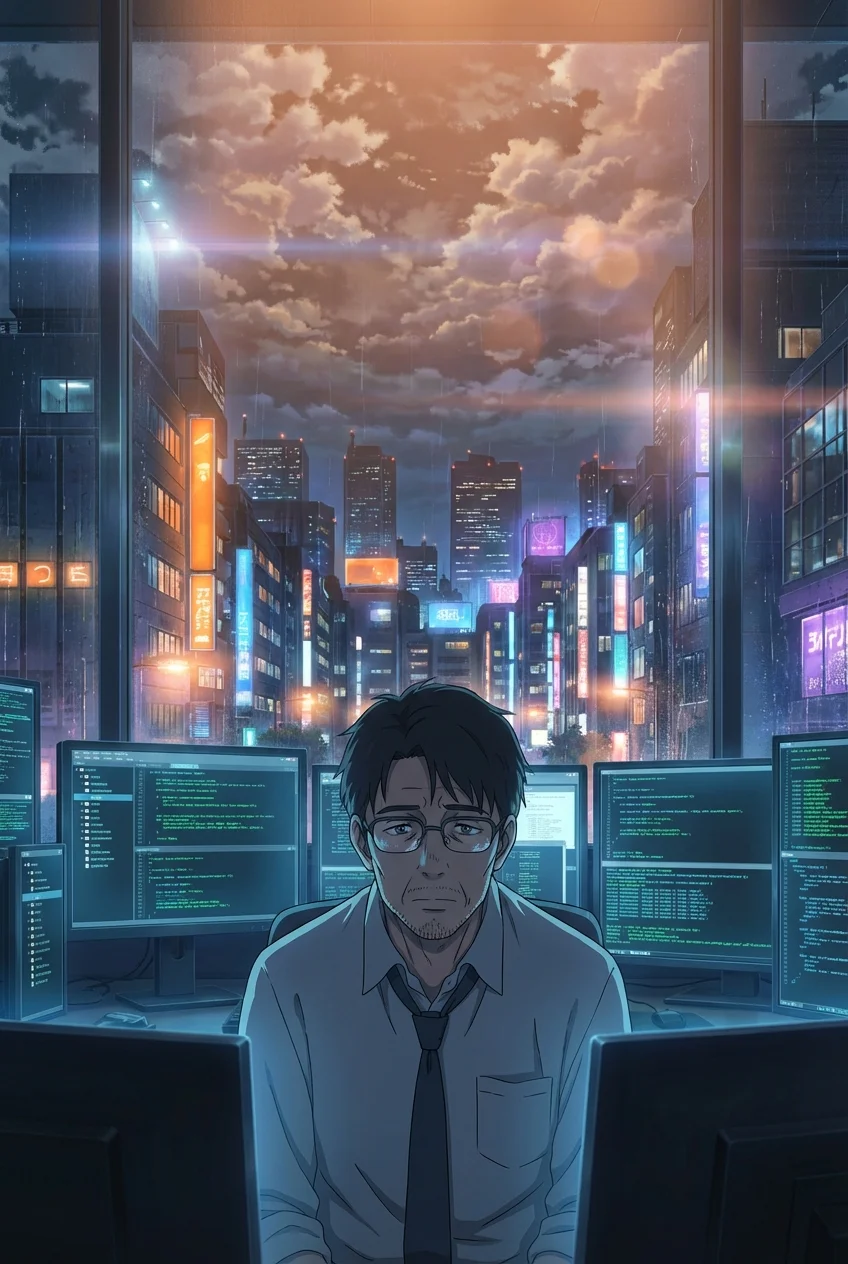

俺の耳には、この街が奏でるシンフォニーが絶えず響いている。人々がその社会的な“存在意義”を証明するかのように放つ、固有の周波数の「音」。調律師である俺、リヒトの仕事は、その音の調和を保つことだ。

中央塔に住まう支配層が奏でる音は、壮麗なオーケストラのようだ。澄み渡る弦楽器の調べ、厳かな金管の咆哮。彼らの創造的な思考は、街の発展という名のポジティブな感情を生み出し、その代償として周囲の空から鮮やかな青を、建物の壁から暖かな煉瓦色を少しずつ奪っていく。世界とはそういうものだと、誰もが信じていた。美しいものを生み出すには、美しいものを差し出さねばならないのだと。

だが、俺の耳はもう一つの音を聞いていた。街の最果て、灰色地区と呼ばれるスラムから聞こえてくる、かき消されそうなノイズ。社会から忘れられ、排除された人々の、途切れ途切れの存在証明。彼らの負の感情は、空間から「時間」を奪い取り、その一帯を緩やかに停滞させている。

近頃、その不協和音が妙に気にかかっていた。街の色彩が、異常な速さで失われているのだ。特に、美しい音などほとんどしない灰色地区から、まるで絵の具を洗い流すように色が消えている。支配層は「活発な創造活動による祝福された代償」だと発表したが、俺は直感的に嘘だと感じていた。最も美しい音の鳴り響く中央からではなく、最も醜いノイズの吹き溜まりから、世界は色を失っていた。錆びた鉄の匂いだけが、灰色の空気にまとわりついている。

第二章 沈黙の砂時計

意を決し、俺は灰色地区の最深部、通称「澱み」へと足を踏み入れた。そこは、完全なモノクロームの世界だった。色だけでなく、音さえも存在しない。風の囁きも、自分の足音すらも、分厚い沈黙に吸い込まれて消えていく。微弱なノイズすら聞こえないこの場所こそ、噂に聞く「無音の穴」なのだろう。背筋を冷たい汗が伝った。

その絶対的な静寂の中で、亡き師匠から受け継いだガラス製の砂時計が、懐で微かに震えた。

『共鳴砂』が入った、透明な『沈黙の砂時計』。

「世界の真実を見たければ、最も醜い音に耳を澄ませ」

師の最期の言葉が、脳裏に蘇る。

俺は砂時計を取り出した。澱みの中心に漂う、耳では感知できないほどの微弱なノイズの気配に向かって、そっと掲げる。すると、砂時計の中の無色透明な砂が、まるでノイズの粒子を吸い寄せるかのように、ゆっくりと色づき始めた。

淡い虹色の光が、砂の一粒一粒から放たれる。

それは、このモノクロームの世界で唯一の色彩だった。

しかし、光が強まるにつれて、砂時計の砂が少しずつ、まるで時間に蝕まれるように消えていくのが見えた。

第三章 奪われた時間の残滓

砂時計が眩い光を放った瞬間、目の前の空間が歪み、色褪せた映像が浮かび上がった。失われた「時間」の断片が再生されているのだ。

そこには、かつてこの場所に住んでいたであろう人々の姿があった。彼らは貧しく、その存在の音は弱々しかったが、絶望してはいなかった。壁にチョークで子供の絵を描く父親。廃材でこしらえた楽器を鳴らす若者。空き瓶に野の花を挿して窓辺に飾る老婆。彼らのささやかな創造は、ポジティブな感情の小さな灯火となり、その代償として、ほんのわずかな色彩を世界から借りていた。

だが、次の瞬間、映像は一変する。中央から来た執行官たちが、彼らのささやかな創造物を「秩序を乱す色彩の浪費」として破壊していく。壁の絵は消され、手作りの楽器は踏み砕かれ、花は引き抜かれた。希望を奪われた人々の音は急速に力を失い、やがて意味をなさないノイズへと堕ちていった。彼らの負の感情が空間から時間を奪い、この場所に停滞を生み始めたのだ。

これが、澱みの成り立ち。これが、「無音の穴」の正体。

社会から存在を抹消された者たちの、声なき慟哭の集積地だった。

第四章 首席奏者の真実

「ようやく辿り着いたか、調律師リヒト」

背後からの声に、俺は凍りついた。振り返ると、街の絶対的な支配者、首席奏者が静かに立っていた。彼の存在が奏でる音は、あまりに完璧で、揺らぎひとつない水晶の調べのようだった。

彼は俺が持つ砂時計を一瞥し、全てを理解したように口を開いた。

「世界の総量は常に一定だ。我々が奏でるこの壮麗なシンフォニーと、それによって生み出される創造物は、莫大な『色』を代償として消費する。その支払いを、誰かが肩代わりせねばならん」

彼の言葉は、刃のように冷たかった。

「我々が美しいものを生み出すために、彼らからすべてを奪ったのだ。存在意義も、ささやかな希望も、そして彼らが消費するはずだった色彩の代償も、すべてな」

衝撃の事実に、言葉を失う。社会の負債が美しいものを奪うのではない。支配層の美しさが、社会の弱者からすべてを収奪していたのだ。

「その『無音の穴』は、いわばシステムのバグだ。我々が押し付けた負債が凝縮し、世界の色彩バランスを崩し始めた。だから、我々は定期的のこの『澱み』を浄化し、ノイズごと彼らの痕跡を消し去ってきた。世界の調和のためにな」

首席奏者は手を差し伸べた。

「その砂時計を渡せ。過ぎた時間を覗き見る玩具は、秩序を乱す」

俺は砂時計を強く握りしめた。拒絶の意思表示だった。

首席奏者の目が、すっと細められた。彼の背後から、完全なハーモニーを奏でる護衛たちが静かに姿を現す。

第五章 共鳴する鎮魂歌

追い詰められた俺は、最後の賭けに出ることを決意した。師の言葉を信じるならば、この世界を救うのは、最も美しい音ではなく、最も醜い音のはずだ。

「師匠…あなたの言っていたことは、これだったんですね…!」

俺は砂時計を天に掲げ、残された全ての共鳴砂に意識を集中させた。街中に散らばる、全てのノイズに呼びかける。忘れられた者たち、虐げられた者たち、その声なき声のすべてを、この澱みに集めるために。

すると、奇跡が起きた。

街の隅々から、路地裏から、忘れられた地下道から、無数の光の糸が立ち上り、澱みを目指して集まり始めたのだ。それは、社会の底辺でかき消されていた、幾千、幾万ものノイズの奔流だった。もはやノイズではない。それは、魂の叫びであり、壮絶な鎮魂歌(レクイエム)だった。

「無音の穴」は、その巨大なエネルギーを吸収し、まるで呼吸をするかのように収縮を始める。モノクロームの中心から、信じがたいほどの虹色の光が溢れ出した。

「馬鹿な…!ノイズが…!失われた色彩を自ら紡ぎ出しているというのか…!?」

首席奏者の完璧な音色が、初めて驚愕に歪むのを俺は聞いた。

第六章 色彩の帰還と静寂の代償

「無音の穴」が完全に消滅した瞬間、世界は生まれたてのように色彩を取り戻した。

爆発的な勢いで、色が世界に溢れ出す。灰色の壁は鮮烈な赤に染まり、色褪せた空には吸い込まれそうなほどの深い青が広がる。街の人々は、その奇跡的な光景に歓喜の声を上げようとした。

だが、その声は誰の耳にも届かなかった。

俺の耳からも、全ての音が消えていた。首席奏者の荘厳なシンフォニーも、護衛たちの統率された和音も、街の喧騒も、風の音も、そして俺自身の心臓の鼓動さえも。

世界から、「音」という概念そのものが消え去ったのだ。

存在意義の象徴であった音も、言葉も、音楽も。忘れられたノイズを鎮めることで、その存在の源であった「音」のすべてを世界から消し去ることが、失われた色彩を取り戻すための究極の代償だったのだ。

首席奏者は、絶望の表情でその場に崩れ落ちた。彼の存在意義そのものであった音が、永遠に失われたのだ。その顔には、もはや何の音色も響いてはいなかった。

第七章 沈黙の世界で始まる対話

完全な静寂が、世界を支配した。

人々は最初こそ戸惑い、喉に手を当て、聞こえない叫びを上げていた。だがやがて、その混乱は静かな受容へと変わっていく。

彼らは互いの顔を見つめ始めた。

身振りで、手振りで、必死に何かを伝えようとする。困惑する顔、安堵する顔、そして、涙を流しながら微笑む顔。音で人を判断することがなくなった世界で、人々は初めて、肩書きや評価というフィルターなしに、一人の人間として向き合い始めたのだ。

俺は、かつて澱みがあった場所へと歩いた。そこには、取り戻された色彩の中で、一人の女性が佇んでいた。彼女は盲目だが、肌で世界の暖かな色の気配を感じ取っているかのように、穏やかに微笑んでいた。

俺は彼女の隣に立ち、灰色のない空を見上げた。音は失われた。だが、世界はかつてないほど豊かに、鮮やかに、俺に語りかけてくるようだった。

静寂の中で、本当の対話が、そして真の共生が、今、始まろうとしていた。