第一章 金色の染みと黒い澱み

水島蓮(みずしま れん)は、他人の幸福の残骸を掃除する男だった。

白一色で統一されたミニマルなリビング。床に染み付いた金色の液体は、まるで陽光を閉じ込めた蜂蜜のように、甘く、きらきらと輝いていた。これは『幸福』の残留感情だ。蓮は防護ゴーグル越しにそれを一瞥し、背負ったタンクから噴霧器のノズルを手に取った。

「クライアントは『地中海でのバカンス、三週間分の極上の幸福』を購入。元の所有者は、末期癌の治療費捻出のため、人生で最も輝いていた記憶を売却したそうです」

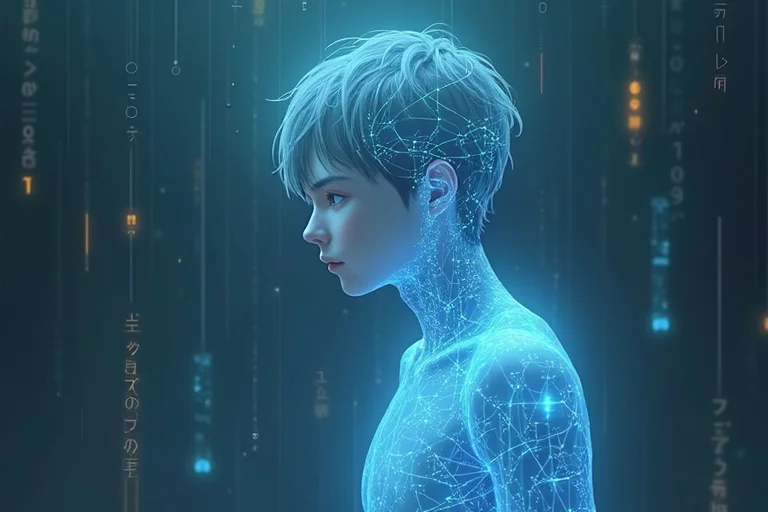

インカムから聞こえるオペレーターの淡々とした声に、蓮は「了解」とだけ短く応える。彼の仕事は、記憶売買の際に生じる、こうした感情の残留物を化学的に消し去ること。人々が『メモリー・ダイブ』と呼ぶ疑似体験の後には、必ず強烈な感情の染みが残る。特に『幸福』や『愛情』といったポジティブな感情は、粒子が細かく、素材の奥深くまで浸透するため厄介だった。

シュッと音を立てて、中和剤が金色の染みに噴射される。甘い香りが一瞬、化学的な刺激臭に変わり、きらめきは急速に色を失っていく。数分後、そこには一点の曇りもない、真っ白な床だけが残された。これが蓮の日常。価値ある記憶はデータ化されて富裕層に買われ、無価値な感情の残滓は、彼のような『エモーショナル・クリーナー』によって消される。それが、この社会の合理的なシステムだった。

蓮はこの仕事に就いて五年になる。かつて抱いていたはずの感情は、中和剤と共に揮発してしまったかのように、彼の心は凪いでいた。他人の極上の幸福も、奈落の絶望も、彼にとってはただの化学的な染みでしかなかった。

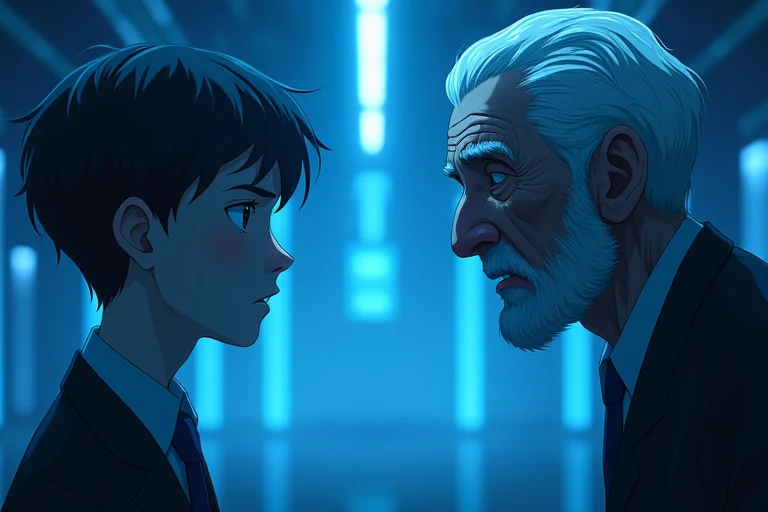

その日、会社に戻った蓮を、上司の田所が手招きした。

「水島、急ぎで特別案件だ。場所は第三地区の古いアパート。発見されたのは、カテゴリー不能の極めて濃度の高い『絶望』の残留物だ」

「カテゴリー不能?」

蓮は眉をひそめた。通常、残留感情はデータベースと照合され、『失恋の悲しみ』や『事業失敗の挫折』など、細かく分類される。

「ああ。あらゆるネガティブ感情が、長い時間をかけて濃縮・変質したらしい。まるで黒い澱(おり)のようだそうだ。依頼主は行政。孤独死した住人の部屋から発見された。とにかく、現場に行ってくれ。最高レベルの装備が必要だ」

田所の深刻な表情に、蓮はただ頷いた。第三地区。そこは、このきらびやかな都市の光が届かない、忘れ去られた場所だ。そこで濃縮された『絶望』とは、一体どんなものなのだろう。蓮の凪いでいた心に、ほんの微かな波紋が立った。

第二章 忘れられた部屋の囁き

第三地区のアパートは、都市の喧騒から切り離されたように、湿った沈黙に包まれていた。錆びた鉄の階段を上り、指定された三〇三号室のドアを開ける。中はがらんどうだった。家財道具はすべて運び出され、残っているのは壁と床に染み付いた、長年の生活の匂いだけ。

そして、部屋の中央に、それはあった。

田所が言っていた『黒い澱』。それは、まるで漆黒のインクをぶちまけたような、直径一メートルほどの染みだった。しかし、ただの染みではない。それは生きているかのように、静かに脈動し、周囲の光を飲み込んでいた。蓮が防護服の上から手をかざすと、皮膚を刺すような、絶対零度の冷気が伝わってきた。錆びた鉄と、腐りかけた土のような、陰鬱な匂いが鼻をつく。

「なんだ、これは……」

思わず声が漏れた。これまで数え切れないほどのネガティブな残留物を処理してきたが、これほど禍々しいオーラを放つものは初めてだった。

蓮は覚悟を決め、最も強力な溶解剤を噴射した。通常なら、どんな頑固な残留物も数秒で分解が始まるはずだった。しかし、黒い染みはびくともしない。それどころか、溶解剤を吸収し、さらに色を濃くしたようにさえ見えた。

「……嘘だろ」

蓮は焦り、タンクの圧力を最大にして噴射を続けた。その時だった。

―――パパ、見て!

幻聴が聞こえた。幼い少女の声。同時に、蓮の脳裏に、陽光あふれる公園の光景がフラッシュバックする。ブランコを漕ぐ少女。その背中を押す、若い父親。笑い声。温かい手のひらの感触。

「うっ……!」

蓮は頭を押さえて後ずさった。クリーナーは、残留感情に精神を同調させないよう、特別な訓練を受けている。だが、この黒い染みから流れ込んでくる情報は、あまりにも鮮明で、抗いがたい力を持っていた。

作業を続けるうち、次々と断片的なビジョンが流れ込んでくる。小さなアパートでのささやかな誕生会。母親が作った、少し不格好なケーキ。三人がけの食卓で交わされる、穏やかな会話。そのすべてが、色褪せたセピア色のフィルムのように、切なく、そして温かかった。

蓮は、この黒い絶望の染みに、奇妙な既視感を覚えていた。この温かさは、この切なさは、一体どこから来るのだろう。普段なら仕事の邪魔だと切り捨てるはずの感傷が、彼の心の防御壁を静かに侵食していく。この染みは、ただの絶望ではない。その奥底に、何か別のもの――かつて光り輝いていた何かの記憶が、化石のように眠っている。そんな確信にも似た予感が、蓮を捉えて離さなかった。

第三章 希望の死骸

清掃作業は三日目に突入した。会社のラボから取り寄せた最新の試薬を使っても、黒い染みは完全には消えなかった。まるで部屋の床そのものが、悲しみに染まってしまったかのようだ。蓮は疲労困憊だった。肉体的な疲労よりも、断続的に流れ込んでくるビジョンによる精神的な消耗が激しかった。

もう諦めて、床板ごと剥がして焼却処分するしかない。そう判断しかけた時、蓮はふと、染みの中心に何かがあることに気づいた。黒い澱の最も濃い部分で、米粒ほどの何かが、か細く、瞬くように光っている。

彼は吸い寄せられるように膝をつき、防護グローブを外した。素手で残留物に触れるなど、絶対に許されない禁忌だ。だが、蓮は衝動を抑えられなかった。

指先が、氷のように冷たい染みに触れた瞬間―――世界が反転した。

それは、蓮自身の記憶だった。

十年以上前、まだ彼が二十代前半だった頃の記憶。妻と、生まれたばかりの娘。三人で暮らした、狭いが日当たりの良いアパート。彼は非正規の仕事を転々とし、生活はいつも苦しかった。それでも、食卓にはいつも妻の手料理と、娘の笑い声があった。それが彼のすべてであり、『希望』だった。

しかし、娘が重い病気を患った。治療には莫大な金が必要だった。彼はあらゆるものを売った。そして最後に、メモリー・ブローカーの扉を叩いた。

「一番、高く売れる記憶をください」

そう言って彼が差し出したのは、『家族三人で過ごした、ささやかだが幸福だった五年間の記憶』だった。

ブローカーは言った。「『幸福』の記憶は高値で売れます。ですが、それに付随する『愛情』や『希望』といった感情データは、買い手がつきません。体験者(ダイバー)は純粋な快楽を求めている。責任や感傷は邪魔なノイズですから。これらは無価値なものとして、こちらで廃棄処分しますが、よろしいですね?」

金に目が眩んでいた蓮は、二つ返事で同意した。

目の前の光景が、再び三〇三号室に戻ってくる。蓮は、自分が触れている黒い染みの正体を悟り、全身から血の気が引いていくのを感じた。

この黒い澱は、誰かの絶望などではない。

これは、十年前に彼が売り払い、無価値だと廃棄された、彼自身の『希望』の成れの果てだったのだ。

誰にも買われず、所有者を失った『希望』の感情データは、この都市の情報のゴミ捨て場を彷徨い、長い年月をかけて、同じように捨てられた無数の悲しみや孤独を吸い寄せ、凝縮し、こんなにも醜く、絶望的な染みへと変質してしまったのだ。

「あ……ああ……ああああああ!」

蓮は叫んだ。それは、忘れていたはずの痛みだった。失ったはずの感情だった。自分が捨てた希望。自分が目を背けた愛情。それらが、最も悲惨な形で目の前に突きつけられている。彼は、ただの染みを掃除していたのではなかった。彼は、自分自身の魂の死骸を、消し去ろうとしていたのだ。

社会の合理性。システムの効率。そんな言葉で自分を騙し、目を背けてきた罪の重さが、一度に彼の全身を打ちのめした。床にこびりついた黒い染みは、彼の心にこびりついた、決して消すことのできない後悔そのものだった。

第四章 黎明の空の色

蓮は、清掃を中断した。

もう、彼にはこの黒い染みを消すことなどできなかった。それは自分の一部であり、自分が犯した過ちの、動かぬ証拠だったからだ。彼は震える手でスマートフォンを取り出し、会社に辞職を伝えた。

「何を言っているんだ、水島!たかが感情の染みじゃないか!」

電話口で怒鳴る田所の声が、やけに遠くに聞こえた。

「あれは……染みじゃありません」

蓮は、静かに、しかしはっきりと言った。

「あれは、俺の人生そのものなんです」

それだけ言うと、彼は通話を切った。防護服を脱ぎ捨て、がらんどうの部屋に一人、立ち尽くす。中央では、黒い染みが静かに脈動を続けていた。それはもはや、禍々しいものではなく、ただひたすらに悲しい存在に見えた。

蓮はその場に座り込み、夜が明けるまで、ただ染みを見つめ続けた。忘れていた妻の顔、思い出せなかった娘の名前、失われたはずの温もりが、涙となって頬を伝った。感情を取り戻すということは、これほどの痛みを伴うことなのか。だが、不思議と心は安らいでいた。空っぽだった器に、ようやく何かが満たされていく感覚があった。

夜明け前、蓮はアパートを出た。東の空が、深い藍色から、柔らかな乳白色へと変わり始めていた。都市はまだ眠りの中にある。人々は今日も、記憶を売り、幸福を買い、そうして生まれる残滓には目もくれずに生きていくだろう。

世界は何も変わらない。だが、蓮の世界は完全に変わってしまった。

彼はこれからどうするのだろう。売られた記憶や、捨てられた感情の行方を追うのだろうか。それとも、ただ静かに、この痛みと後悔を抱きしめて生きていくのだろうか。答えはまだ、どこにもなかった。

けれど、彼は顔を上げた。見上げた空は、これまでずっと見てきた無機質な灰色ではなかった。そこには、紫と、オレンジと、そして希望にも似た淡い金色が混じり合った、名前のつけようもない、美しいグラデーションが広がっていた。それは、彼が生まれて初めて、自分の目で見た、本当の空の色だった。